小学3年生は多くの教育専門家から「学力の分かれ目」と指摘される重要な時期です。1、2年生では目立たなかった学力差がこの時期から顕著になり始めます。文部科学省の調査でも、小学3年生から学習内容が大きく変化し、子どもたちの理解度に差が生じることが報告されています。

この時期は計算の基礎から応用へと移行し、文章問題の比重が増加します。国語では読解力が求められ、新しく理科と社会が加わることで学習量と質が変化します。この変化についていけるかどうかが、その後の学習意欲や成績に大きな影響を与えるのです。

家庭での適切なサポートがあるかどうかも重要な要素です。学校の授業だけでは不十分な場合、保護者が子どもの弱点を見極め、適切な学習習慣を身につけさせることが必要になります。子どもの自信を育て、学ぶ楽しさを体験させることが、この分かれ目の時期を乗り越える鍵となります。

小学3年生が学力の分かれ目と言われる根拠

小学3年生が学力の分かれ目と言われる背景には、カリキュラムの変化があります。1・2年生では基本的な読み書き計算が中心でしたが、3年生からは思考力や応用力が求められる内容へと変わります。学習指導要領の改訂により、3年生からは「考える力」に重点が置かれるようになりました。

教育現場の教師からは「3年生で差がつき始める子どもたちの特徴は、基礎的な学力の定着度にある」という声が多く聞かれます。1・2年生で学んだ内容をしっかり理解していないと、3年生からの新しい学習についていくことが難しくなるのです。

この時期はまた、子どもの学習に対する姿勢や習慣が形成される重要な時期でもあります。自主的に学ぶ姿勢や計画的に学習する習慣が身についているかどうかが、後の学年での学習成果に大きく影響します。

2年生までは見えなかった学力差が3年生で顕在化する

小学2年生までのテストは比較的簡単な内容が多く、ほとんどの子どもが80点以上を取得できます。このため、親は子どもの学習状況に危機感を持たないことが一般的です。しかし実際には、この時期から潜在的な学力差は存在しており、それが3年生になって表面化するのです。

ある教育研究所の調査によると、2年生の終わりでテストの平均点が90点だったクラスが、3年生の1学期には75点程度まで下がるケースが多いことがわかっています。この点数の変化は、学習内容の難易度が上がっただけでなく、子どもたち一人ひとりの学力差が数字として現れ始めたことを示しています。

3年生から登場する文章題や図形問題、社会や理科の用語理解など、単純な暗記だけでは対応できない問題は、子どもの理解力や思考力の差を浮き彫りにします。

「理解力」と「記憶力」の使い分けができる子どもは、新しい学習内容にもスムーズに対応できますが、ただ暗記に頼っていた子どもは困難を感じ始めます。特に次の点で差が顕著になることが多いです:

- 長い文章から必要な情報を読み取る力

- 複数の条件を組み合わせて考える力

- 学んだことを応用して新しい問題に取り組む力

- 自分の考えを筋道立てて説明する力

このような力は日々の積み重ねで培われるものであり、一朝一夕には身につきません。そのため、3年生から突然「できない」と感じる子どもには、基礎からの丁寧なフォローが必要になります。

3年生から増える学習内容と求められる理解力

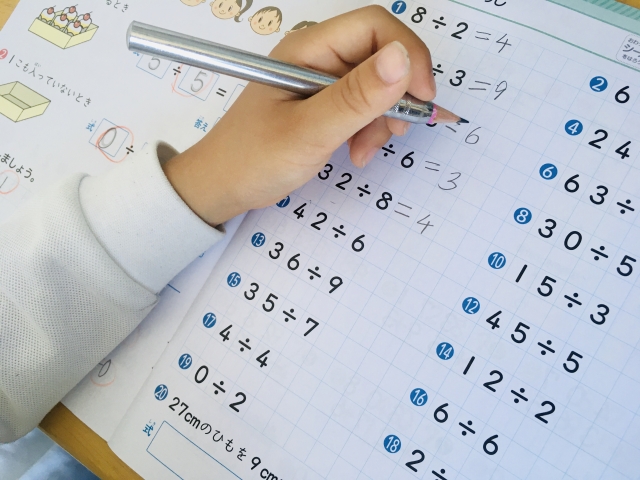

小学3年生のカリキュラムは、それまでの学年と比べて大きく変化します。この学年から理科と社会が独立した教科として登場し、学習内容が一気に増加します。算数では、1・2年生で学んだ足し算・引き算・掛け算に加えて、「割り算」という新たな計算が導入されます。

教科書のページ数を見ても、2年生と3年生では約1.5倍の違いがあり、子どもたちが一度に処理する情報量は大幅に増えています。単に量が増えるだけでなく、各教科で求められる理解力のレベルも上がります。

国語では、物語文や説明文の文章量が増え、登場人物の気持ちを考えたり、文章の要点をまとめたりする力が必要になります。学校図書館司書の調査によると、3年生の教科書に使用される語彙数は2年生と比較して約20%増加するとのデータもあります。

算数では、単純な計算から文章題への移行が進みます。「AさんはBさんより5個多くリンゴを持っています。2人合わせて15個ある時、それぞれ何個持っていますか?」といった問題が増え、数量関係を正確に理解する力が求められます。

理科では観察・実験を通して科学的な思考力を養い、社会では地域の特色や歴史について調べ学習をするなど、自分で情報を集め、整理する力が必要になります。

学習内容の変化に対応するために必要な能力:

- 文章を正確に読み取る読解力

- 複数の情報を関連づける思考力

- 自分の考えを表現するための語彙力や表現力

- 計画的に学習を進める自己管理能力

これらの能力は一朝一夕では身につかないため、3年生になってから慌てるのではなく、低学年のうちから徐々に育てていくことが理想的です。

基礎学力の定着度が後の学年に影響する仕組み

小学3年生までに身につける基礎学力は、その後の学習の土台となります。教育学の研究では、この時期の学力定着が中学校、高校での学習成果に強い相関関係があることが示されています。特に算数の基礎計算能力と国語の読解力は、あらゆる教科の基盤となる重要なスキルです。

算数では、3年生で学ぶ「割り算」は、その後の「分数」「小数」「比」など多くの単元の前提知識となります。九九が完全に定着していないと、割り算の計算自体に時間がかかり、問題の本質を考える余裕がなくなります。ある教育調査では、3年生で割り算の意味を理解できなかった子どもの70%が、5年生の分数計算でつまずくという結果が出ています。

国語の読解力は全教科に影響します。理科や社会の教科書を正確に読み取れなければ、内容理解が難しくなります。文章題の多い算数でも、問題文の読み取りが不正確だと、正しい解法にたどり着けません。

学年が上がるにつれて教科書の文章量は増加し、高学年では1ページあたりの文字数が3年生の約1.5倍になるというデータもあります。読解速度が遅いと、授業中に内容を理解する時間が足りなくなり、徐々に学習内容についていけなくなるリスクが高まります。

基礎学力が定着する過程では、以下の点が重要です:

- 反復練習による知識の定着

- 理解から応用への段階的な学習

- 学んだことを別の場面で活用する経験

- 疑問点をそのままにせず解決する習慣

これらの学習プロセスを3年生の時点でしっかり経験しておくことで、高学年で学ぶ複雑な内容にも対応できる学習能力が養われます。小学校の教員からは「3年生でしっかり基礎を固めた子どもは、6年生になっても安定した成績を維持している」という声が多く聞かれます。

小学3年生で注意すべき教科別の学習ポイント

小学3年生では各教科で学習内容が高度化し、子どもたちの理解度に差が生じやすくなります。算数では九九を活用した割り算が導入され、計算の正確さと速さが問われます。文章題も増え、問題文から必要な情報を読み取る力が必要になるのです。

国語では漢字の学習量が増加し、読解問題では登場人物の気持ちを考えたり、文章の要点をまとめたりする力が求められます。語彙力が不足すると、教科書の内容理解に支障をきたす可能性があります。

3年生から始まる理科と社会は、新しい概念や用語が多く登場します。観察や実験、資料の読み取りなど、これまでと異なる学習方法への適応が必要です。教科ごとの特性を理解し、それぞれに適した学習方法を身につけることが大切です。

算数の文章問題と四則計算が苦手な子どもへのアプローチ

算数が苦手な子どもの多くは、文章問題と四則計算につまずきを感じています。特に3年生から本格的に学ぶ割り算は、掛け算の理解が不十分だと習得が難しくなります。子どもの算数力を向上させるには、苦手分野を特定し、段階的に学習を進めることが効果的です。

文章問題が苦手な子どもには、問題文を「読む→理解する→立式する→計算する→答えを書く」という5つのステップに分けて教えると効果的です。特に「何を聞かれているのか」「どんな情報が与えられているのか」を明確にする訓練が重要です。東京都内の小学校教諭によれば、文章問題につまずく子どもの8割は問題文の読み取りで間違えているとのことです。

具体的な指導方法として有効なのは、以下のようなアプローチです:

- 問題文の重要な数字に印をつける練習

- 絵や図に表して視覚化する習慣づけ

- 自分の言葉で問題を説明してみる活動

- 類題をたくさん解いて慣れる

四則計算が苦手な子どもには、計算の正確さと速さを両立させる訓練が必要です。「100マス計算」のような反復練習は効果的で、小学校でも広く取り入れられています。ある教育研究所の調査では、毎日10分間の計算練習を3カ月続けた子どもは、計算速度が平均40%向上したという結果が出ています。

計算練習を効果的に行うポイント:

- 時間を計測して記録をつける

- 少しずつ目標時間を短くしていく

- 同じ問題を繰り返すより、様々な問題パターンに触れる

- 間違えた問題は必ず見直し、なぜ間違えたかを理解する

割り算につまずく子どもには、掛け算との関係を丁寧に説明することが大切です。「12÷3=4」という計算は「3×□=12」の□を求めることと同じだと理解させます。このように、既知の知識と関連づけて新しい概念を導入すると、子どもの理解が深まります。

家庭での学習では、日常生活と結びつけた問題作りも有効です。「おやつのクッキーを3人で同じ数ずつ分けると一人何枚?」など、具体的な場面での計算は子どもの興味を引きやすく、学習意欲の向上につながります。

国語の読解力と漢字習得が他教科に与える影響

国語力は全ての教科の土台となる重要なスキルです。特に読解力と漢字の習得は、3年生以降の学習に大きな影響を与えます。理科や社会の教科書を理解するためには文章を正確に読み取る力が不可欠で、算数の文章題を解くにも読解力が必要です。

読解力を育てるには、日常的な読書習慣が効果的です。全国学力調査のデータによると、毎日15分以上読書をする子どもは、そうでない子どもに比べて国語の成績が平均して12ポイント高いという結果が出ています。読書は語彙力を増やし、文章構造への理解を深め、想像力も豊かにします。

漢字習得には継続的な練習が欠かせません。3年生で習う漢字は約200字あり、これまでの学年よりも画数の多い漢字が増えます。漢字を効果的に覚えるには、以下の方法が有効です:

- 部首や成り立ちから理解する

- 熟語の中で覚える

- 書き順を正しく習得する

- 定期的に復習する機会を設ける

国語教育の専門家によれば、漢字学習は「書いて覚える」だけでなく、「使って覚える」ことが重要だと言われています。日記や手紙など、実際に漢字を使う機会を増やすことで定着率が高まります。

読解力向上のために家庭でできる取り組み:

- 音読の習慣づけ(教科書や本を声に出して読む)

- 読んだ内容について質問し、会話する

- 新聞やニュースを子どもの理解レベルで伝える

- 図書館に定期的に通う習慣を作る

国語力の向上は時間がかかるため、日々の積み重ねが大切です。北海道の小学校教諭は「3年生の子どもに毎日10分の音読を半年続けさせたところ、9割以上の子どもの読解力に明らかな向上が見られた」と報告しています。

特に注意すべきは、国語の力が不足していると、他教科の学習にも支障をきたすことです。たとえば社会科では地図や資料を読み取る力、理科では実験結果をまとめる力、算数では問題文の意図を理解する力など、いずれも国語力が基盤となっています。この時期の国語力の差は、高学年になるほど学力全体の差として拡大する傾向があります。

理科と社会が始まる3年生特有の学習の変化

小学3年生は理科と社会が正式な教科として始まる学年です。それまでの「生活科」とは異なり、より専門的な知識や思考力が求められるようになります。この変化に適応できるかどうかが、子どもの学習意欲や理解度に大きく影響します。

理科では、植物の観察や磁石の性質、光の性質など、自然現象の法則性を学びます。単に知識を暗記するだけでなく、「観察する」「比較する」「予想する」「実験する」「結果をまとめる」といった科学的プロセスを身につけることが重要です。日本理科教育学会の調査によると、3年生の理科で高い関心を示した子どもは、中学校の理科でも良い成績を収める傾向があります。

社会科では自分たちの住む地域について学び、地図の読み方や方位、地域の産業などを理解します。これらの学習には次のような能力が必要になります:

- 地図や資料から情報を読み取る能力

- フィールドワークで観察した内容をまとめる能力

- 社会的事象の因果関係を考える能力

- 調べたことを発表する表現力

両教科に共通するのは「調べ学習」の重要性です。図書館やインターネットを使って情報を集め、整理し、自分なりの考えをまとめる学習スタイルに慣れる必要があります。千葉県の小学校では、3年生から「調べ学習ノート」を導入し、情報の集め方や整理の仕方を体系的に指導しているという事例があります。

家庭でサポートできる学習方法としては、日常生活と結びつけた体験が効果的です:

- 家庭菜園で植物の成長を観察する

- 料理を通して物質の変化を体感する

- 地域の施設や史跡を訪れる

- 地図を見ながら旅行計画を立てる

これらの体験は教科書の知識に実感を伴わせ、理解を深めるのに役立ちます。東京都の教育委員会が実施した調査では、体験学習を多く取り入れたクラスは、そうでないクラスに比べて理科・社会の内容理解度が15%高かったというデータがあります。

3年生から始まるこれらの教科への適応が難しい子どもには、「知識の断片化」という現象が見られることがあります。バラバラの知識として暗記するだけで、それらの関連性や全体像が見えていない状態です。こうした子どもには、知識と知識をつなげる「概念マップ」などの視覚的な整理法が効果的です。

家庭でできる小学3年生の学習サポート方法

小学3年生の学習をサポートするには、家庭での関わり方が非常に重要です。この時期の子どもは親の声かけや学習環境の整備によって、学習への姿勢が大きく変わります。毎日決まった時間に学習する習慣をつけることで、自己管理能力の基礎が育ちます。

効果的なサポートのためには、子どもの苦手分野を把握することから始めましょう。テストやドリルの間違いパターンを分析すれば、どこでつまずいているかが見えてきます。子どもの「わからない」に対して、すぐに答えを教えるのではなく、考えるヒントを与える関わり方が思考力を育てます。

学習は机に向かうだけではありません。買い物で計算したり、料理で分量を測ったりする日常体験も貴重な学びの機会です。子どもの興味関心を広げながら、知的好奇心を刺激する環境づくりが、長期的な学力向上につながります。

毎日の学習習慣づけと親の関わり方のコツ

小学3年生の学習習慣を定着させるには、親の一貫した関わりが欠かせません。この時期の子どもは自己管理能力がまだ発達途上で、外的な枠組みがないと学習が続かないことが多いです。教育心理学の研究では、小学校中学年で身についた学習習慣は高学年以降も続く傾向があると指摘されています。

効果的な学習習慣づけのポイントは「時間」「場所」「内容」の3つを明確にすることです。「毎日同じ時間に」「決まった場所で」「計画した内容を」学習するという枠組みが重要です。東京都教育委員会の調査によると、家庭学習の時間が決まっている子どもは、そうでない子どもより学力テストの平均点が15%高いという結果が出ています。

具体的な習慣づけの方法としては:

- 学校から帰ってきたら、おやつの前に宿題をする

- テレビやゲームは学習が終わってから

- カレンダーに学習内容や時間を記録する

- 週末に次週の学習計画を一緒に立てる

親の関わり方で重要なのは、「監視者」ではなく「伴走者」になることです。常に横について指示するのではなく、子どもが自分で考える余地を残しながらサポートします。北海道の教育研究所の報告では、親が子どもの学習に過度に介入するケースでは、かえって学習意欲が低下する傾向が見られました。

効果的な声かけの例:

「この問題、どう解くか考えてみよう」(一緒に考える姿勢)

「ここまでできたね。次はどうする?」(進捗の確認と方向づけ)

「難しかったけど、最後までやりとげたね」(努力を認める)

注意すべき点は、結果よりも過程を重視する姿勢です。「100点取れたね」より「毎日コツコツ勉強したからだね」という声かけのほうが、子どもの内発的動機付けを高めます。スタンフォード大学の心理学者キャロル・ドゥエックの研究によれば、努力や工夫を褒められた子どもは、能力を褒められた子どもより困難な課題に挑戦する意欲が高まるとされています。

家庭学習の時間は、学年×10分が目安とされています。3年生なら30分程度が適切です。しかし一度に長時間集中することは難しいため、10〜15分ごとに小休憩を入れるのが効果的です。

子どもの集中力には個人差があります。「机に向かっているのに集中できない」「すぐに飽きる」という場合は、学習方法を工夫する必要があります。視覚的な教材を取り入れたり、体を動かしながら覚えたりするなど、子どもの特性に合わせた学習スタイルを見つけることが大切です。

学校の教科書を基本にした効果的な復習法

小学3年生の学習をサポートする上で、学校の教科書は最も基本的かつ重要な教材です。テストは教科書の内容から出題されることが多いため、教科書を完全に理解することが学力向上の近道となります。教育現場の教師からは「教科書が完璧に理解できていれば、テストで70点以上は取れる」という声が多く聞かれます。

教科書を活用した効果的な復習法の第一歩は、子どもがその日に学校で何を学んだかを把握することです。学校から帰ってきたら「今日はどんなことを勉強したの?」と尋ね、教科書のどのページを学習したかを確認しましょう。可能であれば、子ども自身に説明させることで理解度を確認できます。

教科書を使った復習の具体的な方法:

- 音読による内容理解(特に国語や社会、理科の説明文)

- ノートと教科書を照らし合わせて内容確認

- 教科書の例題を自分で解いてみる

- 重要な用語や公式に付箋やマーカーでチェック

算数については、教科書の例題だけでなく練習問題も繰り返し解くことが大切です。京都府の小学校教諭によると「算数が苦手な子どもには、教科書の問題を3回解かせる」という指導法を採用しているそうです。1回目は理解のため、2回目は定着のため、3回目は確認のためという意図があります。

国語の教科書は音読が効果的です。特に物語文は、登場人物の気持ちを考えながら読むことで理解が深まります。教育研究によれば、同じ文章を5回音読することで、読解力と記憶力の両方が向上するとされています。

理科や社会の教科書には図や写真、グラフが多く含まれています。これらの視覚資料は重要な情報源ですが、子どもは見過ごしがちです。図表から読み取れる情報について質問することで、視覚情報の理解力を高めることができます。

教科書の内容が理解できているかどうかを確認する方法として、「要約」や「説明」を子どもに求めることも効果的です。「今日勉強したことを5行でまとめてみよう」「この単元で一番大事なことは何だと思う?」といった問いかけは、子どもの理解度を測るだけでなく、思考力や表現力も育てます。

教科書の復習と並行して、学校のワークやプリントの見直しも重要です。間違えた問題はそのままにせず、なぜ間違えたのか、正しい解き方は何かを確認します。このプロセスを通じて、子どもは自分の弱点に気づき、改善点を見つけることができます。

学校の定期テスト前には、教科書を中心とした計画的な復習が効果的です。テスト範囲を均等に分け、「今日は○ページから○ページまで」と具体的な目標を設定します。ただし詰め込みすぎると消化不良を起こすため、子どものペースに合わせた計画を立てることが大切です。

子どもの興味を引き出す体験型学習の取り入れ方

小学3年生の学習においては、教科書や問題集だけでなく、実際の体験を通じた学びが非常に効果的です。体験型学習は子どもの好奇心を刺激し、知識の定着率を高めます。国立教育政策研究所の調査によると、体験と結びついた知識は記憶に残りやすく、約2.5倍の定着率があるとされています。

理科の学習では、自然観察や簡単な実験を家庭で行うことが可能です。例えば磁石の性質を学ぶ単元では、家にあるさまざまな物質に磁石をつけてみて、くっつくものとくっつかないものを分類する活動が考えられます。植物の観察では、家庭菜園やプランターで育てた植物の成長過程を記録することで、教科書の内容を実感を伴って理解できます。

社会科の学習に効果的な体験としては:

- 地域の公共施設(消防署、浄水場など)の見学

- スーパーマーケットでの買い物を通じた流通の理解

- 古い写真や地図を見比べて町の変化を知る

- 地域の祭りやイベントへの参加による伝統文化の理解

算数の学習は日常生活と結びつけやすい教科です。料理で計量カップや秤を使うことは、体積や重さの単位を実感的に学ぶ機会になります。買い物で予算内でものを選ぶ経験は、加減乗除の実践的な応用になります。公園で見つけた葉っぱや石の形を分類することで、図形の性質への理解が深まります。

国語の体験型学習としては、図書館訪問が挙げられます。多くの本に触れる機会を作ることは、語彙力や表現力の向上につながります。神奈川県の教育研究所の調査では、月に2回以上図書館を利用する子どもは、そうでない子どもに比べて読解力テストのスコアが17%高かったという結果が出ています。

子どもの興味を引き出すには、「遊び」の要素を取り入れることが効果的です:

- クイズ形式で学習内容を振り返る

- カードゲームを通じて漢字や計算を練習する

- 実験や観察をミッションとして取り組む

- 学んだことを使って創作活動を行う

体験型学習で重要なのは、単に活動するだけでなく、「何を学んだか」を言語化する機会を設けることです。活動後に「気づいたことは?」「教科書に書いてあったことと同じだった?」などと問いかけ、体験と知識を結びつける手助けをします。

家庭での体験が難しい場合は、博物館や科学館などの社会教育施設を利用するのも良い方法です。こうした施設では子ども向けのワークショップやイベントが定期的に開催されており、専門的な知識に触れる機会になります。大阪市立科学館の来館者調査によると、展示を見るだけの来館者より、体験コーナーを利用した来館者のほうが、学習内容の記憶保持率が30%高かったというデータがあります。

体験型学習は時間や手間がかかるため、週末や長期休暇を活用するのが現実的です。日々の学習と体験をバランスよく組み合わせることで、子どもの学びはより深く、より持続的なものになります。

小学3年生の学習を支える教材と塾の選び方

小学3年生の学習をサポートするためには、子どもの特性や学習状況に合った教材や塾を選ぶことが重要です。市販のドリルや問題集は種類が豊富ですが、すべてが子どもに適しているわけではありません。子どもの学習スタイルや苦手分野を考慮して選ぶことが大切です。

通信教育は家庭で無理なく学習を進められる利点がありますが、継続的なサポートがないと途中で挫折する可能性があります。親が定期的に取り組み状況を確認し、励ますことが必要です。

塾については、一斉指導型と個別指導型があり、それぞれ特徴が異なります。一斉指導型は競争意識が芽生えやすく学習意欲の向上につながりますが、個人の理解度に合わせたフォローが難しい面があります。個別指導型は子どものペースに合わせた指導が可能ですが、費用が高くなる傾向があります。

通信教育と市販ドリルの特徴と活用法の比較

小学3年生の学習支援には、通信教育と市販ドリルという二つの主要な選択肢があります。それぞれに特徴があり、子どもの学習スタイルや家庭環境に合わせて選ぶことが大切です。教育専門誌の調査によると、小学生の約40%が何らかの通信教育を利用し、約70%が市販ドリルを活用しているというデータがあります。

通信教育の主な特徴は、計画的に学習が進められることです。教科書に沿ったカリキュラムで、学校の進度と合わせて学習できるため、予習復習に適しています。代表的な通信教育には「進研ゼミ」「z会」「チャレンジ」などがあり、それぞれに特色があります。進研ゼミは学校の内容に忠実で、チャレンジはカラフルな教材と付録が特徴、z会は思考力を重視した内容となっています。

通信教育の活用法:

- 毎日決まった時間に取り組む習慣をつける

- テキストとDVDやオンライン教材を併用する

- 添削課題は必ず期限内に提出する

- 理解度チェックテストで弱点を把握する

市販ドリルは短期間の集中学習や弱点補強に適しています。「ウチのコうまくいってる!」「一対マスター」「くもんのドリル」など多様な教材があり、子どもの苦手分野や目的に応じて選べる利点があります。価格も通信教育より安価で、必要に応じて購入できるため、経済的な負担が少ないです。

市販ドリルの活用法:

- 学校のテストで間違えた単元を集中的に復習する

- 長期休暇中の学習に活用する

- 漢字や計算など反復練習が必要な分野で使用する

- 子どもの達成感を高めるため、1冊終わるごとに褒める

両者を比較すると、通信教育は継続的な学習習慣の形成に役立ち、市販ドリルは集中的な弱点克服に適しています。費用面では、通信教育は年間約25,000円〜50,000円程度かかるのに対し、市販ドリルは1冊500円〜1,500円程度です。大阪府の教育研究所の調査では、通信教育と市販ドリルを併用している家庭の子どもは、どちらか一方のみ、または何も利用していない家庭の子どもより学力テストの平均点が10%高かったという結果が出ています。

効果的な学習のためには、子どもの学習スタイルに合った教材選びが重要です。視覚的に情報を捉えるタイプの子どもには図やイラストが豊富な教材が、じっくり考えるタイプの子どもには思考力を養う問題が多い教材が適しています。教材選びで迷った場合は、書店や教育展示会で実際に中身を確認したり、1〜2ヶ月の短期間試してみたりすることをお勧めします。

子どもの学習意欲を維持するには、教材の難易度も重要な要素です。易しすぎると飽きてしまい、難しすぎると挫折感を味わいます。理想的には、80%程度理解できる内容が適切とされています。千葉県の小学校教諭は「子どもが『わかった!』と感じられる体験を積み重ねることが、学習意欲につながる」と指摘しています。

個別指導と集団塾それぞれのメリットとデメリット

小学3年生の学習サポートとして塾を検討する場合、個別指導と集団指導のどちらが適しているかは子どもの性格や学習状況によって異なります。それぞれの特徴を理解し、子どもに合った選択をすることが大切です。教育専門家の調査によると、塾に通う小学生の約60%が集団塾、約40%が個別指導塾を選択しているというデータがあります。

個別指導塾の最大のメリットは、子ども一人ひとりのペースや理解度に合わせた指導が受けられることです。苦手分野を重点的に学習できるため、効率よく弱点を克服できます。教師と生徒の距離が近いため、質問がしやすく、不明点をその場で解決できるという利点もあります。

個別指導塾のその他のメリット:

- 他の生徒と比較されないため、プレッシャーが少ない

- 集中力が続かない子どもでも短時間で効果的な学習が可能

- 学校の進度や定期テストに合わせた指導が受けられる

- 性格的に控えめな子どもでも質問しやすい環境がある

一方、個別指導塾のデメリットとしては、費用が集団塾より高くなる傾向があります。一般的に月謝は集団塾の1.5〜2倍程度になることが多いです。指導時間も週1〜2回、1回あたり45〜90分程度と限られており、学習量が少なくなる可能性があります。

集団塾のメリットは、他の生徒との切磋琢磨による学習意欲の向上です。競争心が学力向上の原動力になることがあります。定期的に実施されるテストによって、自分の立ち位置を客観的に把握できるため、目標設定がしやすくなります。

集団塾のその他のメリット:

- 同世代の友達と一緒に学ぶことで社会性が身につく

- 費用が個別指導より安価な場合が多い

- 授業時間が長く、学習量が確保できる

- 集団の中で発言する機会があり、表現力が育つ

集団塾のデメリットとしては、一斉指導のため個々の理解度に合わせた指導が難しいことが挙げられます。質問ができる機会が限られていたり、授業のペースについていけないと不安を感じたりする可能性があります。また週2〜3回、各2時間程度の授業時間は、小学3年生にとって負担が大きく感じられることもあります。

塾選びで考慮すべき点として、通塾距離があります。神奈川県の教育研究所が実施した調査では、通塾時間が片道30分を超えると、子どもの疲労度が増し、学習効果が低下する傾向が見られました。特に低学年の子どもにとって、近隣にある塾を選ぶことは重要な要素です。

最終的には、体験授業や説明会に参加して、子どもと塾の相性を確認することをお勧めします。子どもが「楽しい」「わかりやすい」と感じられる環境であるかどうかが、継続的な学習のカギとなります。東京都の教育カウンセラーは「塾での学びが『義務』ではなく『機会』として捉えられるかどうかが、子どもの学習意欲を左右する」と指摘しています。

学校の勉強と両立させるための時間管理術

小学3年生の子どもが学校の勉強と塾や家庭学習を両立させるには、効果的な時間管理が不可欠です。この年齢の子どもは自己管理能力がまだ十分に発達していないため、親のサポートが重要になります。子どもの生活リズムに合わせた無理のない計画を立てることがポイントです。教育心理学者の調査によると、計画的な時間管理ができている子どもは、そうでない子どもより学習効果が約25%高いという結果が出ています。

学校と家庭学習を両立させるための基本的な時間管理術として、週間スケジュールの作成が効果的です。カレンダーやスケジュール表を使って、学校の宿題、塾の予習復習、習い事などを視覚的に整理します。この際、子どもと一緒に計画を立てることで、自分の予定として認識させることが大切です。

具体的な時間管理のポイント:

- 学校から帰宅後、すぐに宿題に取り組む習慣をつける

- 塾の前日には予習の時間を確保する

- テスト前1週間は特別なスケジュールを組む

- 休日は平日より多めの学習時間を設定する

小学3年生の適切な学習時間は、学校の宿題を含めて1日30〜45分程度が目安です。これに塾の予習復習が加わると、負担が大きくなる可能性があります。東京都内の教育相談センターでは「学習時間の総量よりも、毎日続けることが重要」というアドバイスがあります。短時間でも毎日取り組む習慣が、長期的な学力向上につながります。

勉強の効率を上げるための工夫としては、集中力が高まる時間帯を把握することが有効です。朝型の子どもは起床後の時間を活用し、夜型の子どもは夕食後の時間を活用するなど、個人の特性に合わせた学習時間の設定が効果的です。

学校と塾の学習内容が重複する場合の対応も重要です。例えば塾で先取り学習をしている単元が学校の授業で出てきた場合、「既に知っているから聞かなくていい」という姿勢ではなく、「復習の機会」と捉えて積極的に参加するよう促します。兵庫県の小学校教諭は「学校と塾の学習内容を関連づけて理解することで、知識の定着率が高まる」と述べています。

子どもの疲労度や精神状態に配慮することも忘れてはいけません。学習のプレッシャーから体調不良や情緒不安定になる子どももいます。静岡県の小児科医のアドバイスによると「週に1日は学習から完全に解放される日を設けることで、メンタルヘルスが保たれる」とされています。

学校の行事や季節の変化に合わせた柔軟なスケジュール調整も必要です。運動会や遠足の前後は疲れを考慮し、夏休みなどの長期休暇は短期集中型の学習計画を立てるなど、状況に応じた対応が効果的です。

効率的な学習のためには、環境整備も重要な要素です。テレビやゲーム機のない静かな場所で、必要な文具や参考書がすぐに手に取れる状態にしておきます。名古屋市の教育研究所の報告では「学習環境が整っている家庭の子どもは、そうでない家庭の子どもより集中力が20%高い」という調査結果があります。

時間管理の習慣は、将来的な自己管理能力の基礎になります。小学3年生の時点では親がサポートしながら徐々に責任を移譲していくアプローチが理想的です。最終的には子ども自身が「今何をすべきか」を判断できるようになることが目標です。