「あんた」という呼び方をする人の心理状態や意図を理解することは、良好な人間関係を築く上で重要な要素となります。

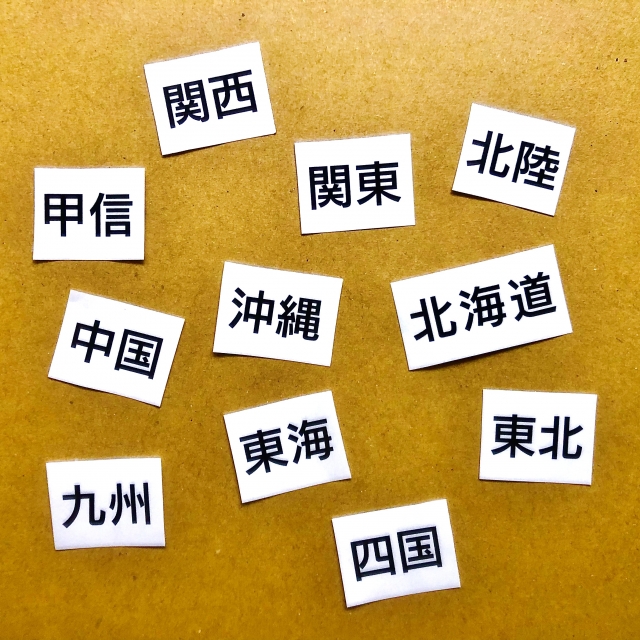

この呼び方は地域や世代、立場によって受け止め方が大きく異なり、特に関西と関東では正反対の印象を持たれることもあります。また、家族や親しい間柄での使用と、他人に対する使用では、与える印象が全く変わってきます。

ここでは言語学的な観点と心理学的な視点から、「あんた」と呼ぶ側の意識と呼ばれる側の感情を分析し、円滑なコミュニケーションのためのポイントを解説していきます。

あんたという呼び方の地域性と特徴

「あんた」という呼び方は、日本の各地域で異なる意味合いを持つ言葉です。関西では親しみを込めた表現として日常的に使用される一方、関東では見下した言い方として受け止められることが多いのが特徴です。また、年代によっても使用頻度や受け止め方に違いが見られ、若い世代ほど使用を避ける傾向にあります。言葉の持つ力は文化や習慣と密接に結びついており、地域性を理解することが重要です。

関西での「あんた」の使用実態と意味合い

関西地方における「あんた」の使用は、親しみや愛情表現の一つとして広く認識されています。特に大阪や京都では、家族間や親しい友人との会話で頻繁に使用されます。商店街や市場では、店主が常連客に対して「あんたいつもの?」といった親しみのこもった使い方をすることも一般的です。

ただし、使用する際には以下のような細かい使い分けが存在します:

・家族間での使用:主に母親から子どもへ、または夫婦間で使用

・友人同士での使用:特に女性同士の会話で多く見られる

・商店での使用:商店主から常連客への親しみの表現として

使用頻度は地域によって大きな差があり、大阪市内や京都市内の下町エリアでは日常的に使用される一方、神戸や西宮などの都市部では比較的使用頻度が低くなる傾向にあります。また、ビジネスシーンや初対面の人との会話では避けられ、場面に応じた使い分けが自然と行われています。

言葉のイントネーションによっても印象が大きく変わり、優しく語りかけるような口調で使用されることが多いのが特徴です。特に年配の女性が若い世代に対して使用する際は、温かみのある表現として受け止められることが一般的です。

また、関西の方言における「あんた」は、必ずしも目下の者に対する表現ではなく、対等な関係でも使用されることが特徴的です。例えば、長年の友人同士や同僚間でも、親密さを表現する手段として使われることがあります。

しかし、近年では若い世代を中心に使用頻度が減少傾向にあり、より丁寧な呼び方を好む傾向も見られます。特に、SNSなどのオンラインコミュニケーションでは、方言としての「あんた」の使用は控えめになっています。これは、全国的なコミュニケーションの標準化や、言葉の持つイメージの変化が影響していると考えられます。

関東における「あんた」の受け止め方と印象

関東地方では「あんた」という呼び方は、一般的に失礼な表現や見下した言い方として受け止められることが多く見られます。東京都内や神奈川県では特に否定的な印象が強く、ビジネスの場面では絶対に使用を避けるべき言葉として認識されています。

使用される主な場面としては以下のようなケースが挙げられます:

・感情的になった際の言葉遣い

・相手を非難する場面での使用

・目下の者に対する命令口調

・喧嘩や諍いの際の攻撃的な表現

特に、都内の商業地域やオフィス街では、「あんた」という言葉を使用すること自体が教養の欠如を示すものとして捉えられることが多々あります。代わりに「あなた」や「○○さん」といった丁寧な呼び方が好まれ、特にビジネスシーンでは徹底されています。

電車やバスなどの公共交通機関での会話でも、「あんた」という言葉が聞かれることは稀で、使用された場合は周囲から白眼視されることもあります。特に、若い世代の間では、この言葉を使用すること自体が時代遅れとされる傾向にあります。

デパートや高級店での接客においても、「あんた」という言葉の使用は厳禁とされており、従業員教育の段階で徹底されています。一方で、下町の商店街などでは、年配の店主が常連客に対して使用することもありますが、これは昭和時代からの習慣が残っているためとされています。

マスメディアにおける「あんた」の使用も、意図的なものが多く見られます。ドラマや映画では、下町情緒や庶民的な雰囲気を演出する際の方言表現として使用されることがありますが、これは必ずしも現代の実態を反映したものではありません。

年代や性別による「あんた」の使い分けの違い

「あんた」という呼び方の使用パターンは、年代や性別によって顕著な違いが見られます。高齢世代では比較的抵抗なく使用される一方、若い世代では使用を避ける傾向が強まっています。

特に以下のような年代別の特徴が観察されます:

・60代以上:日常的な使用が多く、特に気にせず使用

・40~50代:場面や相手によって使い分ける傾向

・20~30代:使用を避け、より丁寧な言い方を好む

性別による違いも顕著で、女性の使用頻度が男性より高い傾向にあります。これは特に関西地方で顕著で、商店街や市場などでの女性同士の会話でよく観察されます。また、親子関係においても、母から子への呼びかけとして使用されることが多く、父親の使用頻度は比較的低くなっています。

教育現場では、小学校から高校まで、教師が生徒に対して「あんた」を使用することは基本的に避けられています。これは教育の場にふさわしい言葉遣いという観点から、より適切な呼び方が選択されているためです。

職場環境においても、年代による使用の差が顕著に表れます。特に大企業や官公庁では、世代を問わず使用が避けられる傾向にあります。一方、小規模な商店や町工場などでは、年配の経営者を中心に、まだ使用が見られることがあります。

地域差と年代差が交差する事例も多く見られます。例えば、関西の若い世代でも、祖父母との会話では「あんた」の使用を自然に受け入れる一方、友人との会話では別の呼び方を選択するといった使い分けが見られます。

威圧的な印象を与える発声と口調

「あんた」という言葉が威圧的に感じられる要因の一つに、発声方法と口調の影響があります。この言葉は音声学的に見ても特徴的な構造を持っており、「あ」の音から「ん」を経て「た」で終わる音の連なりが、時として強い印象を与えることがあります。

特に注目すべき点として、以下のような音声的特徴が挙げられます:

・母音「あ」の開口度が大きく、声が通りやすい

・撥音「ん」による音の詰まりが感情的な印象を強める

・語尾の「た」が強く発音されやすい特徴

・アクセントの位置によって印象が大きく変化

これらの音声的特徴は、話者の感情状態によってさらに強調されることがあります。例えば、怒りや苛立ちを感じている際には、自然と声が大きくなり、語尾が強く発音される傾向にあります。また、標準語と比べて方言での使用時は、イントネーションの違いによってより強い印象を与えることもあります。

職場でのコミュニケーションにおいて、上司が部下に対して「あんた」を使用する場合、その口調によっては深刻なパワーハラスメントとして受け止められる可能性もあります。特に、声の大きさや話すスピード、表情などと組み合わさることで、より威圧的な印象が強まることがあります。

公共の場での使用においても、口調の違いによって周囲に与える印象が大きく変わります。例えば、電車内でのトラブル時に「あんた」という言葉が発せられた場合、そのイントネーションや音量によっては、周囲の乗客に不快感を与える可能性があります。

親しみと軽蔑の境界線が曖昧な特徴

「あんた」という呼び方の最も複雑な特徴は、親しみの表現と軽蔑の表現の境界線が非常に曖昧である点です。同じ言葉でも、使用する文脈や状況、話者と聞き手の関係性によって、全く異なる印象を与えることがあります。

この曖昧さは主に以下のような要因から生じています:

・文化的背景による解釈の違い

・個人の育った環境による価値観の差異

・世代間でのコミュニケーションギャップ

・地域による言語習慣の違い

・話者と聞き手の関係性や立場の違い

場面や状況によっても、同じ「あんた」という言葉の受け取り方が大きく異なります。例えば、家族間での使用では親しみの表現として受け入れられても、職場での使用では不適切とされることが多々あります。また、友人同士の会話でも、その時の文脈や雰囲気によって、冗談めいた親しみの表現にも、深刻な非難の表現にもなり得ます。

特に、初対面の人との会話や、異なる文化背景を持つ人とのコミュニケーションでは、誤解を招く可能性が高くなります。例えば、関西出身者が関東で「あんた」を使用した場合、意図せずに相手を不快にさせてしまうことがあります。

円滑な人間関係を築くための言葉遣いのコツ

円滑な人間関係を築くためには、状況に応じた適切な言葉遣いの選択が重要です。特に「あんた」のような地域性や世代差が顕著な言葉を使用する際は、以下のようなポイントに注意が必要です:

・相手の出身地や文化的背景への配慮

・場面や状況に応じた言葉の使い分け

・相手の年齢や立場を考慮した表現の選択

・職場や公共の場での適切な言葉遣いの徹底

・世代間のコミュニケーションギャップへの理解

特にビジネスシーンでは、より丁寧な呼び方を選択することが推奨されます。「○○さん」や「あなた」など、広く受け入れられている表現を使用することで、誤解や不快感を避けることができます。また、初対面の相手との会話では、まず相手の反応を見ながら、適切な言葉遣いを選択していくことが重要です。

職場でのコミュニケーションにおいては、部署や役職に応じた適切な呼び方を心がけることが大切です。特に、上司と部下、先輩と後輩といった関係性においては、互いの立場を尊重した言葉遣いを選択することで、良好な人間関係を築くことができます。

また、地域や文化の違いを理解し、相手の背景に配慮した言葉選びを心がけることも重要です。例えば、転勤や異動で新しい地域に移った場合は、その地域で一般的な言葉遣いを学び、適切に使用することで、スムーズなコミュニケーションを図ることができます。