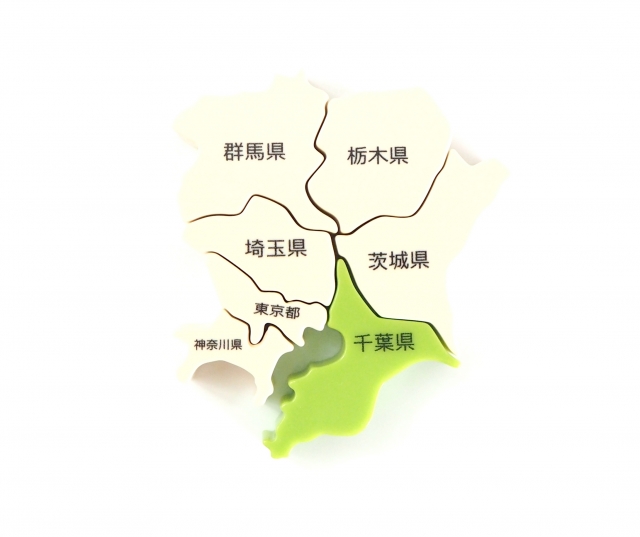

「半分ずっこ」という方言表現は、千葉県や埼玉県を中心とした東日本で広く使われている生活語です。共通語の「半分ずつ」にあたるこの言葉は、家庭内での日常会話や子ども同士の遊び場面で自然に使われ続けてきました。2004年のインターネット掲示板では、この表現をめぐって「方言だと思っていなかった」という驚きの声が多く寄せられ、地域性への関心が高まりました。

使用地域は関東圏にとどまらず、東北や北海道でも確認されており、世代を超えて受け継がれる言葉として認識されています。近年では若い世代を中心に標準語への言い換えを意識する傾向がありますが、家族や友人との打ち解けた会話では依然として親しみを込めて使用されることが多い表現となっています。

共通語「半分ずつ」の地域による言い換え表現の特徴

「半分ずつ」を表す方言は、日本各地で独自の進化を遂げてきました。関東圏では「半分ずっこ」が優勢ですが、関西では「半分こ」「半分ごっこ」が一般的です。特に注目すべきは静岡・長野地方の「半分こっつ」という表現で、これは「半分こずつ」が音の変化によって形を変えたものと考えられます。地域によって異なる言い換えが生まれた背景には、その土地の言語習慣や生活文化が深く関わっているとされます。各地の表現には、「気さくさ」や「親しみやすさ」といった共通の特徴が見られ、日本の言語文化の多様性を示す貴重な事例となっています。

千葉・埼玉を中心に使われる「半分ずっこ」の分布

千葉県と埼玉県では、「半分ずっこ」という表現が幅広い年齢層に浸透しています。この地域では、お菓子や食べ物を分け合う際によく使用され、特に以下のような場面で耳にすることが多くなっています:

・学校の休み時間におやつを分けるとき

・友人同士でケーキを持ち帰るとき

・兄弟姉妹でおもちゃを共有するとき

この言葉の使用範囲は、東京都の下町地域や茨城県南部にも及んでおり、地域社会のつながりを通じて伝播してきた経緯があります。2024年現在でも、保育園や幼稚園の園児たちの間で日常的に使われ続けており、若い保護者世代から「懐かしい」という声が上がることも珍しくありません。

特に千葉県北西部では、地域コミュニティの中で自然な生活語として定着しており、世代を超えた使用が確認されています。商店街や地域の集会所といった場所でも、日常会話の中で違和感なく使われる傾向にあります。埼玉県南部の地域では、学校の休み時間や放課後の遊び場面で子どもたちが活発に使用し、その影響で家庭内での使用頻度も高くなっています。

一方で、都心部に近づくにつれて使用頻度は徐々に低下する傾向が見られ、特に20代以下の若年層では標準語への置き換えが進んでいます。しかし、地域の伝統行事や町内会の集まりなどでは、依然として「半分ずっこ」が世代間コミュニケーションの架け橋として機能している実態が浮かび上がっています。

地域の言語文化を研究する専門家からは、この表現が単なる方言としてだけでなく、地域のアイデンティティを形成する重要な要素として評価されています。実際に、地域の学校教育現場でも、郷土学習の一環として方言の価値を見直す動きが出てきており、「半分ずっこ」は身近な教材として注目を集めています。

年代や場面による使い分けの実態

方言としての「半分ずっこ」は、使用される場面や話者の年齢によって明確な傾向が見られます。公的な場面では「半分ずつ」という標準語が選ばれる一方、家庭や友人との会話では方言が自然と口をついて出てくる状況が一般的となっています。高齢者層では方言使用への抵抗が少なく、むしろ積極的に使用する傾向が強く見られます。30代から40代の世代では、子どもとの会話で意識的に方言を使用するケースが増加しており、地域の言語文化を継承する役割を果たしています。職場や公共の場では標準語を使用するという使い分けが定着しており、場面に応じた言語選択が自然に行われています。

子供の頃の思い出として残る「半分ずっこ」の使用感

「半分ずっこ」という言葉は、多くの人々の幼少期の記憶と密接に結びついています。1970年代から1990年代にかけて、関東圏の小学校では休み時間のおやつの分け合いや、下校途中の駄菓子屋での買い食いの場面で頻繁に使われていました。

特に思い出深い使用シーンとして、以下のような場面が挙げられます:

・給食時間の後のデザートの分配

・遠足のお土産を友達と交換するとき

・放課後の公園でアイスを分けるとき

・家に持ち帰ったお菓子を兄弟で分けるとき

この表現は単なる「分ける」という行為を超えて、仲良しの証として機能していた側面があります。駄菓子屋で買った一つのガムを友達と分け合う際や、家に持ち帰ったケーキを家族と分ける時など、人と人とのつながりを象徴する言葉として深く記憶に刻まれています。

現在50代以上の世代からは、「半分ずっこ」という言葉そのものが、当時の生活や遊びの風景を鮮やかに思い起こさせるキーワードとして認識されています。縁側でスイカを食べながら、近所の友達と「半分ずっこしよう」と声を掛け合った夏の日の記憶や、運動会の後に買ってもらったアイスを親友と分け合った思い出など、具体的なエピソードと共に語られることが多い表現となっています。

言葉の響きの優しさや、使用される場面の温かさから、「半分ずっこ」は単なる方言を超えて、共同体の中での分かち合いの精神を体現する言葉として、世代を超えて大切にされています。

親しい間柄で使用される方言としての位置づけ

「半分ずっこ」は、親密な人間関係の中で自然と選択される方言表現として確固たる地位を築いています。職場や公共の場では「半分ずつ」という標準語を使用する人々も、家族や幼なじみとの会話では無意識のうちに「半分ずっこ」を選んでいる実態が浮かび上がっています。

使用頻度が特に高いのは以下のような関係性の中です:

・家族間、特に祖父母と孫の会話

・幼少期からの親友との思い出話

・地域の子ども会やサークル活動での交流

・近所づきあいの中での日常会話

この言葉には、話者同士の心理的な距離を縮める効果があり、コミュニケーションを和やかにする機能を持っています。地域の祭りや町内会の行事など、地域コミュニティの中での使用も多く見られ、世代を超えた交流を促進する役割も果たしています。

方言研究の観点からは、「半分ずっこ」が単なる物理的な分配を表す言葉ではなく、人々の絆や思いやりの気持ちを含んだ社会的な機能を持つ表現として評価されています。実際、この言葉を使用する場面では、物を分け合うという行為を通じて、人々の心理的な結びつきが強化されていく様子が観察されています。

特筆すべきは、この表現が世代を超えて受け継がれていく過程で、その使用文脈が拡大していることです。当初は子どもの遊び言葉として使われていた表現が、現在では大人同士の友好的な関係性を示すマーカーとしても機能するようになっています。

標準語「半分ずつ」への言い換えの意識

現代社会における「半分ずっこ」から「半分ずつ」への言い換えには、明確な使用場面の区別が見られます。特に若い世代では、公的な場面や初対面の相手との会話では意識的に標準語を選択する傾向が強くなっています。

言い換えが起こりやすい状況として、以下のような場面が挙げられます:

・就職活動や面接の場面

・取引先との商談や打ち合わせ

・学校の授業中や教師との対話

・医療機関や行政機関での会話

一方で、この言い換えは必ずしも方言の衰退を意味するものではありません。むしろ、場面や状況に応じて適切な言葉遣いを選択できる言語能力の表れとして捉えられています。実際、多くの話者は両方の表現を状況に応じて使い分けており、これは現代の方言使用の典型的なパターンを示しています。

注目すべきは、SNSやメッセージアプリでのコミュニケーションにおける使用傾向です。友人とのカジュアルな会話では「半分ずっこ」が好んで使われる一方、ビジネス用のチャットでは「半分ずつ」が選択されるという使い分けが定着しています。

この言い換えの背景には、方言に対する社会的な評価の変化も影響しています。かつては「方言=教養の欠如」という偏見も存在しましたが、現在では地域の文化的資産として方言を再評価する動きも広がっており、状況に応じた適切な使い分けがむしろ望ましいとされています。

言葉の成り立ちと派生表現

「半分ずっこ」は、標準語の「半分ずつ」と「半分こ」という二つの表現が融合して生まれた言葉と考えられています。この組み合わせは各地域の言語習慣と結びつき、様々な変化形を生み出しました。「半分こっつ」「半分ごっこ」など、地域ごとに特色ある表現が定着し、独自の進化を遂げていきました。共通しているのは、物を分け合う行為に対する親しみやすさや、柔らかな響きを持つ言葉として発展してきた点です。

「ずつ」と「こ」の組み合わせから生まれた変化形

「半分ずっこ」の言語学的な成り立ちには、複数の要素が絡み合っています。標準語の「ずつ」という分配を表す助数詞と、親しみを込めた表現「こ」が結びついて生まれた言葉とされています。

この組み合わせから派生した主な変化形には:

・「半分こずつ」から転じた「半分こっつ」

・「ずつ」が変化した「半分づっこ」

・「こ」が重なった「半分こっこ」

・濁音が清音化した「半分つっこ」

これらの変化形は、音の転訛や言い間違いが定着したものと考えられています。特に子どもの発音の特徴が言葉の変化に影響を与えた可能性が指摘されており、幼児の言語発達過程で生まれた言い方が地域社会に受け入れられていった経緯が推測されています。

言語研究者からは、この変化過程が日本語の音韻変化の典型的なパターンを示す事例として注目されています。特に促音(っ)の挿入や濁音の清音化といった現象は、日本語の音韻体系の特徴を反映したものとして評価されています。

現代では、これらの変化形が地域のアイデンティティを形成する要素として認識されており、方言研究の重要な研究対象となっています。音の変化だけでなく、その使用文脈や社会的機能にも関心が寄せられ、言語文化財としての価値も見直されています。

各地域における独自の言い回しの発展

日本各地で「半分ずつ」を表す方言表現は、それぞれの地域性を反映しながら独自の発展を遂げてきました。北海道では「半分ずっこ」という関東型の表現が定着している一方、東北地方では「半分っこ」という簡潔な形式が好まれる傾向にあります。

地域別の代表的な表現として:

・関西圏:「半分ごっこ」「半分やっこ」

・中部地方:「もうやいこ」「半分つ」

・九州地方:「半分こっこ」「はんぶんなこ」

・四国地方:「半分こづつ」「なかよし分け」

これらの表現は、各地域の言語習慣や文化的背景と密接に結びついています。名古屋地方で使われる「もうやいこ」は、物を分け合う行為そのものを表す古語から派生したとされ、地域の歴史的な言語層を反映しています。

興味深いのは、同じ県内でも地域によって異なる表現が使われるケースです。静岡県では東部と西部で異なる言い回しが存在し、言語境界線の研究材料としても注目されています。これらの地域差は、歴史的な人の移動や文化の伝播経路を推測する手がかりにもなっています。

方言学的な観点からは、これらの表現の多様性が日本語の豊かな表現力を示す好例として評価されています。標準語では表現できない微妙なニュアンスや、地域独自の価値観が言葉に反映されている点が特筆されます。

世代を超えて伝わる生活語としての定着

「半分ずっこ」をはじめとする方言表現は、日常生活に深く根ざした言葉として世代を超えて受け継がれています。特に家庭内での使用頻度が高く、祖父母から孫へと自然な形で伝承されている実態が確認されています。

世代間での伝承が顕著な場面として:

・家族での食事時の会話

・地域の祭りや行事での交流

・子ども会や町内会での活動

・家庭菜園での収穫物の分配

この表現の継承には、地域コミュニティの果たす役割が大きいとされています。町内会や子ども会といった地域組織での活動を通じて、自然な形で若い世代に受け継がれていく様子が観察されています。

特筆すべきは、この言葉が単なる方言としてだけでなく、地域の文化的アイデンティティの一部として認識されている点です。地域の伝統行事や世代間交流の場面では、意識的にこれらの表現が選択され、コミュニティの連帯感を強める機能を果たしています。

方言の世代間継承に関する調査では、「半分ずっこ」系の表現が比較的高い保持率を示していることが報告されています。これは、この表現が持つ親しみやすさや、使用場面の具体性が、言葉の継承を支える要因となっていると考えられています。

実際の使用状況を見ると、若い世代でも家族や親しい友人との会話では自然とこれらの表現を選択する傾向が強く、生活語としての活力を保っていることが分かります。