九州方言の中でも特徴的な表現「ぞろびく」は、衣服の裾を引きずる様子を生き生きと表現する言葉として知られています。使用頻度は九州全域で高く、特に福岡県や鹿児島県では日常的に使われる表現として定着しています。

一方で、千葉県南部など関東地方の一部地域でも使用が確認されており、方言の伝播と定着を示す珍しい事例となっています。世代による使用頻度の差も顕著で、高齢世代ほど日常的に使用する傾向が強く、若年層では使用頻度が低下傾向にあります。

地域性と世代差が交差する興味深い方言の一つとして、その実態が注目されています。

方言「ぞろびく」の使用地域と分布の特徴

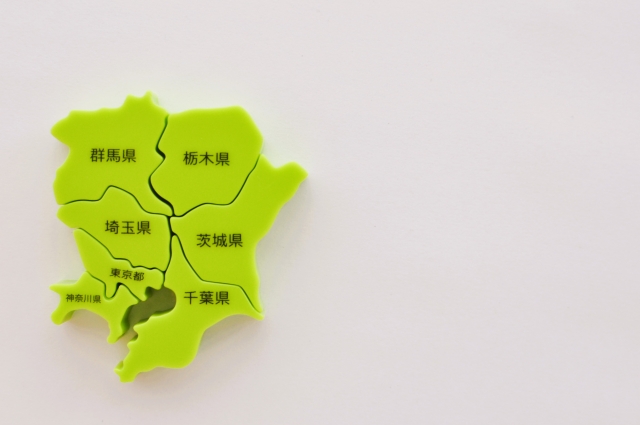

「ぞろびく」の使用分布は、九州地方を中心に広がりを見せています。福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県の全域で使用が確認されており、地域によって微妙な発音や使用頻度の違いが存在します。特筆すべき点として、千葉県南部や茨城県の一部地域でも使用例が報告されており、地理的に離れた地域での定着が確認されています。九州方言の広域伝播を示す貴重な事例として、言語学的な観点からも重要な意味を持つ表現となっています。

九州全域で広く使われる生活に密着した表現方法

「ぞろびく」は九州各地で日常的に使用される生活密着型の方言表現です。家庭内での使用頻度が特に高く、子どもの服装の乱れを指摘する場面や着物の裾さばきに関する会話で頻出します。方言研究の観点からは、動作の様態を音声的に表現する擬態語としての性質も持ち合わせており、九州方言の特徴的な一面を示しています。

使用される具体的な場面:

・スカートやズボンの裾が長すぎて地面に引きずられている時

・着物や浴衣の裾が床に接触している状態

・カバンや荷物を地面に引きずりながら歩いている様子

・子どもが大きな荷物を持って歩く際に注意を促す時

地域による表現の微妙な違いも見られ、長崎県では「ぞろびいとっよ」、鹿児島県では「ぞろびいちょっど」といった語尾変化を伴って使用されます。福岡県では「そげんスボンのすそをぞろびかせたらみっともないけんやめさない!」のような形で、注意や指導の文脈でよく用いられます。佐賀県や大分県でも同様の使用が確認されており、九州全域での定着度の高さがうかがえます。

日常生活における使用頻度の高さに加え、時代劇などの伝統的な作品でも着物の裾が引きずられる様子を描写する際に使用されることがあり、古くから日本の衣文化と結びついた表現としても注目されています。お年寄りが若い世代に対して服装の乱れを指摘する場面でも多用され、世代間コミュニケーションの重要な要素となっています。

学校生活では制服の着こなしに関する指導場面で使われることも多く、教育現場特有の言い回しとしても定着しています。このように、「ぞろびく」は単なる状態描写を超えて、躾や礼儀作法に関する文化的価値観を伝える役割も担っています。方言は地域の文化や生活様式を如実に反映するものですが、「ぞろびく」はその代表的な例として挙げられるでしょう。地域社会のコミュニケーションツールとしての役割を果たしながら、世代を超えて受け継がれていく九州方言の生命力を体現する表現といえます。

福岡県と鹿児島県における「ぞろびく」の使用頻度の高さ

福岡県と鹿児島県は「ぞろびく」の使用頻度が特に高い地域として知られています。福岡県では北九州市から筑後地方まで広く使用され、市街地でも農村部でも日常的に耳にする表現となっています。

世代別の使用状況を見ると、60代以上の高齢者層での使用頻度が最も高く、「ぞろびいとる」「ぞろびきよる」など、地域特有の語尾変化を伴った形で使われています。子育て世代の使用も目立ち、特に小学生の子どもに対する生活指導の場面で頻出します。

学校現場では、制服の着こなしに関する注意喚起で使用される機会が多く、教職員から生徒への指導用語としても定着しています。方言としての認識は薄く、むしろ標準的な表現として受け止められているのが特徴です。

一方、鹿児島県では独特のアクセントとイントネーションを伴って使用され、「ぞろびいちょっど」「ぞろびいやっど」といった鹿児島弁特有の語尾を伴うケースが一般的です。方言研究者の間でも、鹿児島方言の代表的な擬態語表現として注目されています。

両県とも、家庭内での使用頻度が特に高く、親から子への躾の場面や、祖父母から孫への語りかけの中でよく使われます。日常生活に深く根付いた表現として、世代を超えて受け継がれている実態が確認されています。

千葉県南部など関東地方での限定的な使用実態

千葉県南部、特に市原市や房総半島南部では「ぞろびく」の使用が確認されており、九州地方以外での貴重な使用例として注目されています。この地域では主に50代以上の世代で使用され、着物や和装に関連した文脈で用いられることが多く見られます。

使用頻度は九州と比べると限定的で、日常会話での出現率は低いものの、方言として定着している実態が観察されています。特徴的なのは、地域によって「そろびく」「するびく」など、微妙な発音の違いが存在することです。

茨城県の一部地域でも使用例が報告されており、特に農村部の高齢者層での使用が目立ちます。関東地方における「ぞろびく」の分布は、歴史的な人口移動や文化交流の痕跡を示す言語学的な証拠としても重要視されています。

方言研究の観点からは、九州方言の関東地方への伝播経路を探る上で重要な手がかりとされ、定期的な実態調査が行われています。地域社会の変容に伴い、若年層での使用頻度は極めて低く、消滅が危惧される方言の一つとして保存活動の対象にもなっています。

関東圏での「ぞろびく」の使用実態は、日本の方言分布の複雑さと、地域間交流による言語変化の過程を示す興味深い事例となっています。

「ぞろびく」の具体的な意味と使用シーン

「ぞろびく」は主に衣服の裾が地面に接触して引きずられる状態を表現する方言です。使用場面は着物やズボン、スカートなどの衣服全般に及び、特に和装での使用頻度が高くなっています。文脈によって軽い注意から強い叱責まで、話者の感情や意図を含む多様な使われ方をする点が特徴的です。日常生活での使用頻度が高く、特に家庭内での会話や教育現場での指導場面で多用されています。

衣服の裾を引きずる様子を表現する方言としての使い方

「ぞろびく」は、衣服の裾が地面に接触して引きずられる状態を生き生きと表現する方言として定着しています。特に和装文化との結びつきが強く、着物や浴衣の裾さばきに関する場面で使用される機会が多く見られます。現代では洋装にも適用範囲が広がり、ズボンやスカートの着こなしに関する指摘でも頻繁に使用されています。

使用される主な状況として、以下のようなケースが挙げられます:

・着物の裾が床に引きずられる様子を指摘する場面

・長すぎるズボンの裾が地面に接触している状態の描写

・ロングスカートが引きずられている様子への注意喚起

・制服の着こなしに関する指導場面

言語学的には、動作の様態を音声的に表現する擬態語としての性質も備えており、日本語の音象徴語彙の一つとして研究対象にもなっています。「ぞろぞろ」という擬音語との関連性も指摘され、視覚的な印象を聴覚的に表現する日本語特有の言語感覚を示す例としても注目されています。

方言としての特徴は、地域による微妙な発音やアクセントの違いにも表れています。九州各県では独自の語尾変化を伴って使用され、その土地の言語文化を反映した表現として定着しています。千葉県南部など関東地方での使用例も確認されており、方言の伝播と変容を示す貴重な事例となっています。

ズボンやスカートの裾が長い状態を指摘する際の表現例

「ぞろびく」は衣服の裾の長さに関する指摘で最も多く使用される方言表現です。学校現場では制服のスカートやズボンの着こなしへの注意喚起として日常的に使用されており、特に教職員から生徒への指導場面で頻出します。

特徴的な使用例として、「ズボンがぞろびいとるよ」「スカートがぞろびきよる」といった直接的な指摘から、「そげんぞろびかせたらみっともない」のような評価を含む表現まで、状況に応じた使い分けが見られます。

着用している本人への直接的な指摘以外にも、「あの人のスカート、ぞろびいとる」といった第三者の様子を描写する際にも使われます。地域によって語尾変化のバリエーションがあり、福岡では「ぞろびきよる」、鹿児島では「ぞろびちょる」など、独特の言い回しが定着しています。

子育て世代の親から子どもへの日常的な注意表現としても定着しており、「ズボンがぞろびくけん、つまずくよ」といった安全面への配慮を示す使用例も見られます。学生の間でも「制服がぞろびく」「ジーンズがぞろびいている」など、若者言葉として一部で使用されています。

衣服の着こなしに関する社会規範や礼儀作法を伝える文脈でも重要な役割を果たしており、地域の言語文化を特徴づける表現として受け継がれています。

だらしない印象を含意する否定的なニュアンス

「ぞろびく」には単なる状態描写を超えた、否定的な価値判断を含む用法が存在します。特に教育現場や家庭内での躾の場面で、だらしない身なりや不適切な着こなしを指摘する際の表現として定着しています。

言語学的な観点からは、音の響きそのものが軽視や侮蔑のニュアンスを含むとされ、擬音語・擬態語研究の分野でも注目されています。「ずんだれる」「だらしない」といった類義語と組み合わせて使用されることも多く、否定的な評価を強調する効果があります。

使用される文脈には以下のような特徴が見られます:

・服装の乱れを指摘する場面での否定的な評価

・礼儀作法に関する指導での戒めの表現

・公共の場での不適切な着こなしへの批判

・若者の服装傾向を批判する際の形容

世代間での認識の違いも顕著で、高齢者層ではより強い否定的ニュアンスを込めて使用する傾向にあります。一方、若年層では否定的な含意を薄めた、中立的な表現として使用するケースも増えています。

世代や時代による「ぞろびく」の使用変化

「ぞろびく」の使用実態は世代によって大きな差異が見られます。高齢者層では日常的に使用される一方、若年層での使用頻度は減少傾向にあります。特に都市部では標準語化の影響で使用機会が限られ、方言としての認識が強まっています。世代を超えた使用の継続は、主に家庭内での会話や教育現場に限定される傾向にあり、言語文化の変容を示す典型的な事例となっています。

高齢世代に多く若者での使用頻度が低下する現状

「ぞろびく」の使用頻度は世代間で顕著な差が見られ、特に60代以上の高齢者層で日常的に使用される一方、若年層での使用は限定的となっています。この世代による使用頻度の差は、言語環境の変化や生活様式の変容を反映した現象として注目されています。

高齢者層での使用状況:

・日常会話での自然な使用

・家庭内での躾や指導場面での活用

・伝統的な和装文化との結びつき

・方言としての認識が薄い傾向

対照的に、10代から30代の若年層では使用頻度が大幅に低下しています。都市部を中心に標準語化が進み、「引きずる」「垂れ下がる」といった表現が優勢となっています。教育現場でも、教職員からの指導用語としての使用は見られるものの、生徒間での使用は極めて限定的です。

特筆すべきは、この世代差が地域社会のコミュニケーションにも影響を与えている点です。高齢者と若者の会話において、「ぞろびく」の理解度に差が生じ、世代間の言語ギャップの一因となっているケースも報告されています。

方言研究者からは、この現象が方言の消失過程を示す典型例として注目されており、定期的な使用実態調査が実施されています。ただし、一部の若者の間で方言の再評価movement動きも見られ、地域文化への関心から意識的に使用するケースも出てきています。

祖父母世代から親世代への言葉の継承状況

「ぞろびく」の世代間継承は、主に家庭内でのコミュニケーションを通じて行われています。70代以上の祖父母世代では日常的な使用が一般的で、特に孫の服装や振る舞いに関する指導場面で頻繁に使用される傾向にあります。

親世代(40代~50代)への継承状況を見ると、以下のような特徴が確認されています:

・家庭内での使用は比較的保持されている

・職場など公的な場面での使用は限定的

・子育ての文脈で意識的に使用するケース

・地域による継承度の差が顕著

都市部と農村部で明確な差異が見られ、農村部では比較的高い継承率を示しています。特に専業農家や地域密着型の職業に就く親世代での使用頻度が高く、地域社会との関わりの深さが言葉の保持に影響を与えています。

教育現場での使用実態調査によると、教職員の年齢層による使用頻度の違いも明確で、50代以上の教員での使用率が特に高くなっています。このように、職業や生活環境が言葉の継承に大きな影響を与えていることが分かります。

地方移住による使用頻度の変化と方言の希薄化

地方から都市部への移住に伴う「ぞろびく」の使用頻度変化は、方言の希薄化を示す典型的な事例として注目されています。九州出身者が関東圏や関西圏に移住した場合、コミュニケーション上の必要性から標準語使用が増加し、方言使用が著しく減少する傾向が見られます。

移住後の使用実態調査では、以下のような特徴的な変化が報告されています:

・家庭内での使用頻度低下

・職場での意識的な標準語使用

・地域社会での方言抑制

・子世代での使用機会の消失

特に就職や進学を機に移住した若年層では、数年で使用頻度が大幅に低下するケースが多く見られます。一方で、同郷出身者との会話では意識的に方言を使用する「切り替え現象」も確認されており、アイデンティティの保持手段としての機能も果たしています。

方言研究の観点からは、このような使用頻度の変化が言語の地域性喪失につながる過程として注目されています。特に子育て世代の移住者では、次世代への方言伝達が途絶えるケースが多く、世代を超えた言語文化の断絶が指摘されています。