息子の嫁の親が亡くなった時、どのように対応すべきか悩む方は多いでしょう。地域による葬儀の風習の違いや、遠方からの参列に関する配慮など、考慮すべき点がたくさんあります。しかし、この経験を通じて家族の絆を深める機会にもなります。

葬儀後のコミュニケーションを円滑にする方法や、息子夫婦との良好な関係を維持するコツを知ることで、困難な状況を乗り越えられます。

ここでは、具体的な対応策と心構えについて詳しく解説していきます。

地域による葬儀の風習の違いを理解する

日本の葬儀の風習は地域によって大きく異なります。息子の嫁の実家がある地域の習慣を事前に把握しておくと、スムーズに対応できます。通夜振る舞いの有無、香典返しの慣習、コロナ禍での変化など、確認すべきポイントがいくつかあります。地域の特性を理解することで、不要なトラブルを避け、相手の気持ちに寄り添った行動がとれるようになります。

通夜振る舞いの有無と参加者の範囲を確認する

通夜振る舞いは地域や家庭によって扱いが異なります。一部の地域では、身内のみで行う場合があります。息子の嫁の親の葬儀では、あなたたち夫婦が通夜振る舞いに招かれるかどうか、事前に確認しておくと良いでしょう。招かれなかった場合でも、気にする必要はありません。地域の習慣として自然な流れなのかもしれません。

参加者の範囲は以下のようなパターンがあります:

・血縁者のみ

・親族全員(姻戚含む)

・親しい友人や知人まで

息子に確認を取り、適切な対応を心がけましょう。

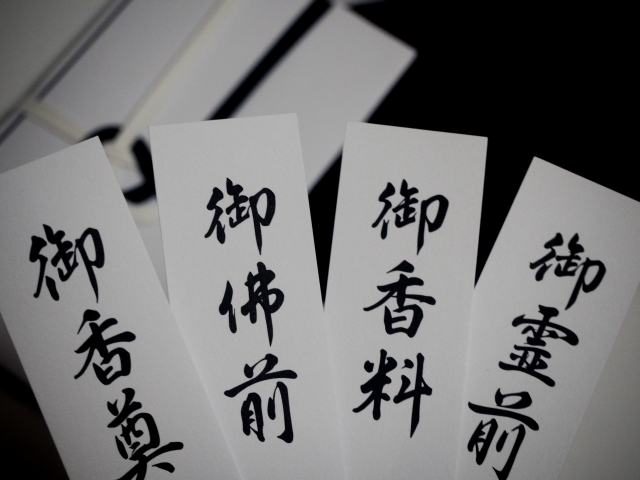

香典返しの慣習と金額の地域差を把握する

香典返しの慣習も地域によって大きく異なります。一般的な返礼品としてお茶やのりなどが多いですが、中には返礼品を渡さない地域もあります。金額の相場も様々です。

香典返しの地域差の例:

・当日に一律の品物を渡す

・49日後にカタログギフトで返礼

・返礼品なしで寄付に充てる

これらの違いを理解しておくと、予期せぬ事態に動揺せずに済みます。息子夫婦に確認するか、地域の葬儀社に問い合わせてみるのも一案です。

コロナ禍での葬儀マナーの変化に注意する

コロナ禍で葬儀のスタイルは大きく変わりました。密を避けるため、参列者を限定したり、通夜振る舞いを中止したりする例が増えています。オンライン参列の選択肢もあります。

コロナ禍での葬儀の変化:

・参列者の人数制限

・通夜振る舞いの中止

・オンライン配信の導入

・マスク着用の義務化

これらの変更点を踏まえ、柔軟な対応を心がけましょう。遠方からの参列を控えるよう要請されることもあるかもしれません。その場合は、香典を預けるなど、別の形で弔意を表すことを検討しましょう。

遠方からの参列に関する配慮と心構え

遠方から葬儀に参列する際は、様々な配慮が必要になります。宿泊費や交通費の扱い、供花や香典の金額設定など、悩ましい点が多くあります。しかし、遠方からの参列者への特別な待遇を期待しすぎるのは禁物です。相手の立場に立って考え、謙虚な姿勢で臨むことが大切です。

宿泊費や交通費の扱いについて事前に確認する

遠方からの参列には、宿泊費や交通費がかかります。これらの費用の扱いは家庭によって異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。一般的に、葬儀の際の交通費は自己負担とされることが多いですが、地域や家庭によっては配慮してくれる場合もあります。

宿泊費や交通費に関する対応例:

・全額自己負担

・一部を喪家が負担

・近隣の親戚宅に宿泊

息子を通じて確認し、適切な準備をしましょう。費用の負担を申し出てくれた場合は、感謝の気持ちを伝えつつ、遠慮なく受け入れるのが良いでしょう。

供花や香典の金額を適切に設定する

供花や香典の金額設定は難しい問題です。地域や立場によって相場が異なるため、一概に決められません。息子の嫁の親という関係性を考慮し、適切な金額を設定しましょう。

金額設定の参考基準:

・地域の相場

・家族関係の親密度

・自身の経済状況

過度に高額にすると、相手に負担をかけてしまう可能性があります。逆に少なすぎると失礼になることも。バランスを考えて決めましょう。迷った場合は、息子に相談するのも一つの方法です。

遠方からの参列者への特別な待遇を期待しない

遠方から参列したからといって、特別な待遇を期待するのは控えましょう。喪家は多くの参列者への対応に追われており、個別の配慮まで手が回らないかもしれません。通夜振る舞いに招かれなかったり、一般の弔問客と同じ扱いを受けたりしても、気にする必要はありません。

心構えのポイント:

・謙虚な姿勢を保つ

・相手の立場に立って考える

・感謝の気持ちを忘れない

遠方からの参列自体が、十分な弔意の表れです。特別扱いされなくても、自分たちの気持ちが伝わっていると信じましょう。

葬儀後のコミュニケーションを円滑にする方法

葬儀後のコミュニケーションも重要です。お礼状や電話での挨拶、香典の受け取り確認など、細やかな気配りが求められます。長期的な親族関係を考慮した対応を心がけることで、息子夫婦との絆を深めることができます。

お礼状や電話での挨拶の必要性を理解する

葬儀後のお礼状や電話での挨拶は、地域や家庭によって対応が異なります。一般的には、遠方から参列した方々へのお礼の連絡が望ましいとされています。しかし、息子の嫁の実家の習慣によっては、特に連絡がない場合もあります。

お礼の連絡方法の例:

・手書きのお礼状

・電話での挨拶

・メールやLINEでの簡単なメッセージ

連絡がない場合でも、必ずしも失礼な意図があるわけではありません。地域の習慣や、喪中の多忙さを考慮して、寛容な心で接しましょう。気になる場合は、息子を通じて確認するのも一つの方法です。

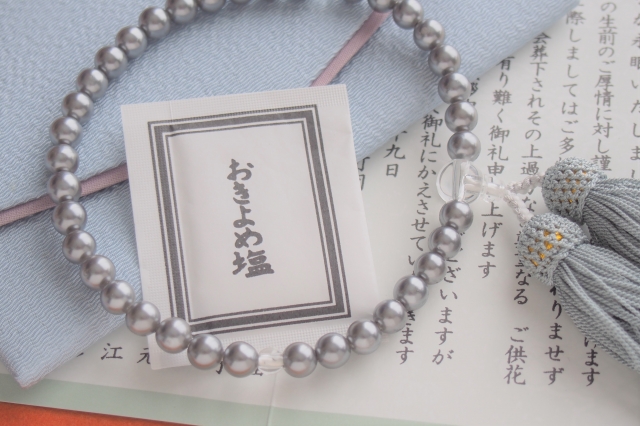

香典の受け取り確認を適切に行う

香典の受け取り確認は、微妙な問題です。直接確認すると失礼に当たる場合もあるため、慎重に対応する必要があります。一般的には、香典返しや礼状が届いた時点で、香典が確実に届いたと判断して問題ありません。

香典の確認方法:

・香典返しや礼状の到着を待つ

・息子を通じて間接的に確認する

・葬儀社に問い合わせる(極力避ける)

長期間何の連絡もない場合は、香典が紛失した可能性もあります。その場合でも、直接問い合わせるのは避け、息子を通じて確認するのが無難です。

長期的な親族関係を考慮した対応を心がける

葬儀を通じての対応は、長期的な親族関係に影響を与えます。一時的な感情や不満に囚われず、将来を見据えた対応を心がけましょう。息子夫婦との関係性を損なわないよう、寛容な態度で接することが大切です。

長期的な関係性を築くポイント:

・相手の立場に立って考える

・小さな行き違いは大目に見る

・感謝の気持ちを忘れない

葬儀の際の対応だけでなく、その後の付き合い方も重要です。お互いの価値観や習慣の違いを尊重し、良好な関係を築いていく努力が求められます。

息子夫婦との良好な関係を維持するコツ

息子の嫁の親の葬儀を通じて、息子夫婦との関係性が試されることもあります。文化や習慣の違いを尊重し、柔軟に対応することが大切です。不快な経験があっても、建設的に伝える方法を学びましょう。葬儀を家族の絆を深める機会と捉え、前向きに取り組むことが重要です。

文化や習慣の違いを尊重し柔軟に対応する

息子の嫁の実家と自分たちの家庭では、文化や習慣が異なる場合があります。これらの違いを理解し、尊重することが、良好な関係を維持する鍵となります。柔軟な姿勢で対応することで、互いの信頼関係を深めることができます。

文化や習慣の違いへの対応策:

・事前に情報収集をする

・疑問点は息子に確認する

・相手の立場に立って考える

香典返しの習慣が異なる場合でも、「こちらの地域ではこうするのが一般的なのね」と受け止めましょう。相手の文化を否定せず、新しい発見として捉えることで、視野が広がります。

不快な経験を建設的に伝える方法を学ぶ

葬儀の際に不快な経験をしたとしても、感情的に非難するのは避けましょう。建設的な方法で伝えることが、関係性を維持する上で重要です。まずは冷静になり、相手の立場に立って考えてみることから始めます。

建設的な伝え方のポイント:

・感情的にならず、事実を客観的に伝える

・相手の気持ちを推し量る

・改善策を一緒に考える姿勢を示す

「通夜振る舞いに呼ばれなくて寂しかったです。次はぜひ一緒に故人を偲ぶ時間が持てたらうれしいです」というように、前向きな提案を含めて伝えると良いでしょう。

葬儀を通じて家族の絆を深める機会と捉える

葬儀は悲しい出来事ですが、家族の絆を深める機会にもなります。この経験を通じて、お互いの大切さを再確認し、より強い結びつきを築くチャンスと捉えましょう。

家族の絆を深めるアプローチ:

・思い出話を共有する

・互いの気持ちに耳を傾ける

・今後の家族の在り方について話し合う

葬儀後に家族で集まり、故人の思い出を語り合う時間を設けるのも良いでしょう。辛い経験を乗り越えた分、家族の絆はより強くなります。この機会を前向きに捉え、新たな家族関係の構築に活かしていきましょう。