職場や日常生活で悩まされる「足音がうるさい人」の問題。ここでは、その特徴や心理を分析し、効果的な対処法、自分自身の足音を静かにするj方法や、快適な空間づくりのヒントもご紹介します。

足音がうるさい人の特徴と心理

足音の大きさは、個人の歩き方や靴の種類、体格など様々な要因が影響します。うるさい足音の特徴には、ヒール靴でのカツカツという音や、足を引きずるような歩き方があります。興味深いのは、身だしなみが整っているのに足音だけが気になるケースです。こういった人々の心理を理解することで、より効果的な対策を講じることができるでしょう。

ヒール靴で音を立てる歩き方の問題点

ヒール靴は、ビジネスシーンでよく見かける靴の一つです。しかし、その歩き方によっては大きな騒音源となり得ます。ヒールの高さや材質、床の種類によって音の大きさは変わりますが、基本的に硬い床面では響きやすい傾向にあります。特に問題となるのは、歩くたびに「カツカツ」と鋭い音が響く場合です。この音は、集中力を要する職場環境では大きな妨げとなることがあります。

一方で、足を引きずるような歩き方も騒音の原因となります。この歩き方は、疲労や姿勢の悪さが原因である場合もありますが、単に歩き方の癖である可能性もあります。引きずり音は低い周波数で響くため、壁や床を伝わって広範囲に影響を及ぼすことがあります。

足を引きずる歩行が引き起こす騒音の実態

足を引きずる歩行は、予想以上に大きな騒音を生み出します。この歩き方の特徴は、かかとから着地する際に足全体を床に擦り付けるように歩くことです。その結果、「ズリズリ」という独特の音が発生します。この音は、特に静かな環境では非常に目立ちます。

オフィスビルの場合、この音は床を伝わって下の階にまで届くことがあります。実際、多くのオフィスワーカーが、上の階からの足音に悩まされた経験があるでしょう。足を引きずる歩行は、以下のような問題を引き起こす可能性があります。

・集中力の低下:継続的な騒音は、作業効率を著しく低下させます。

・ストレスの増加:不快な音は、ストレスホルモンの分泌を促進します。

・人間関係の悪化:騒音が原因で、同僚間の軋轢が生じることもあります。

こういった問題を防ぐためには、自身の歩き方を意識的に改善する必要があります。足を上げてしっかりと歩くことで、騒音を大幅に軽減できるでしょう。

身だしなみは整っているのに足音だけが気になる矛盾

ビジネスシーンにおいて、身だしなみを整えることは基本中の基本です。スーツはきちんとアイロンがけされ、髪型も整っている。しかし、そんな完璧に見える人でも、足音だけが突出して気になるケースがあります。この矛盾した状況は、周囲の人々に違和感や不快感を与えることがあります。

なぜこのような事態が起こるのでしょうか。考えられる理由としては以下のようなものがあります。

・自己認識の欠如:自分の足音の大きさに気づいていない

・習慣化:長年の歩き方の癖が身についている

・靴選びのミス:見た目重視で機能性を軽視している

この問題を改善するには、気づきが重要です。例えば、オフィスで一人で歩いてみて、自分の足音を客観的に聞いてみるのも良いでしょう。また、同僚や上司からフィードバックを求めるのも効果的な方法です。

靴選びにも注意が必要です。見た目だけでなく、ソールの素材や構造にも注目しましょう。クッション性の高いソールや、滑りにくい素材を選ぶことで、足音を大幅に軽減できます。

自分の足音の大きさに気づいていない人の心理分析

多くの場合、足音がうるさい人は自分の足音の大きさに気づいていません。これには様々な心理的要因が関係しています。例えば、日常生活の中で自分の足音に注意を払う機会が少ないことや、周囲の反応に鈍感であることなどが挙げられます。また、幼少期からの生活環境も大きく影響します。

騒音に対する感度は人それぞれ異なります。自分では気にならない音でも、他人にとっては非常に気になる場合があるのです。この感覚の違いを理解し、互いに配慮し合うことが、快適な環境づくりの第一歩となります。

感覚鈍麻が引き起こす無自覚な騒音問題

感覚鈍麻とは、特定の刺激に対する感度が低下する現象を指します。足音の場合、自分の歩く音に慣れてしまい、その大きさを正確に認識できなくなることがあります。この現象が引き起こす無自覚な騒音問題は、職場や住環境で深刻な摩擦の原因となることがあります。

感覚鈍麻が生じる要因としては、以下のようなものが考えられます:

1.常に騒音の多い環境で過ごしている

2.ストレスや疲労により感覚が鈍っている

3.音に対する感受性が元々低い

この問題に対処するためには、定期的に自己チェックを行うことが重要です。例えば:

・静かな場所で自分の歩く音を意識的に聞いてみる

・録音機器を使って自分の足音を客観的に確認する

・信頼できる人に率直な意見を求める

こういった取り組みを通じて、自分の足音に対する感覚を取り戻すことができます。また、職場全体で騒音に対する意識を高めるキャンペーンを実施するのも効果的でしょう。全員が音に敏感になることで、より快適な環境が実現できます。

家庭環境が与える足音への意識への影響

人の行動や習慣は、幼少期からの家庭環境に大きく影響されます。足音への意識も例外ではありません。騒音に対して寛容な家庭で育った場合、自然と足音を気にしない歩き方が身についてしまうことがあります。逆に、静かに歩くことを厳しく躾けられた家庭では、自然と足音に敏感になります。

家庭環境による影響の具体例:

・大家族の賑やかな家庭:常に誰かが動き回っている環境では、足音を気にする習慣が育ちにくい

・一人暮らしの親と育った場合:静けさに慣れているため、足音に敏感になりやすい

・集合住宅vs一戸建て:階下の住人を気にする必要のない環境では、足音への意識が薄くなりがち

こういった環境要因を認識することで、自分の行動パターンを客観的に見直すきっかけになります。職場など、新しい環境に適応する際には、この点を意識的に調整する必要があるでしょう。

足音への意識を高めるための具体的な方法:

1.家族や同居人と足音について話し合う機会を設ける

2.静かに歩く練習を家族で行い、お互いにフィードバックを与え合う

3.様々な床材の上を歩き、音の違いを体感する

このような取り組みを通じて、足音に対する感度を養うことができます。結果として、職場や公共の場でも自然と配慮のある行動がとれるようになるでしょう。

足音がうるさい人への効果的な対処法

足音の問題は、デリケートな話題です。直接指摘すると相手を傷つけたり、人間関係を悪化させたりする可能性があります。そのため、慎重かつ効果的なアプローチが求められます。状況に応じて、直接的なコミュニケーションと間接的な改善要請を使い分けることが大切です。職場全体の雰囲気改善にも繋がる、建設的な対策を考えていきましょう。

直接的なコミュニケーションの難しさと注意点

足音の問題を直接指摘することは、非常に難しい課題です。相手の自尊心を傷つけたり、逆効果になったりする可能性があるからです。しかし、適切な方法で伝えれば、問題解決の糸口になることもあります。重要なのは、相手の立場に立って考え、建設的な対話を心がけることです。

直接的なアプローチを取る際は、以下のポイントに注意しましょう:

・タイミングを選ぶ:人目のない場所で、相手が余裕のある時に話しかける

・言葉遣いに気をつける:批判的な表現を避け、協力を求める姿勢で伝える

・具体的な解決策を提案する:ただ問題を指摘するだけでなく、改善方法も一緒に考える

このような配慮をしながら対話することで、相手の理解と協力を得やすくなります。

職場での人間関係を損なわないための慎重な対応

職場環境において、足音の問題を指摘することは非常にデリケートな課題です。不適切な対応は、チームの雰囲気を悪化させたり、個人の評価に影響を与えたりする可能性があります。そのため、慎重かつ戦略的なアプローチが求められます。

効果的な対応方法としては、以下のようなものが考えられます:

1.非公式な場での会話:

休憩時間やランチタイムなど、リラックスした雰囲気の中で話題を持ち出す。

「最近、集中力が落ちているんだよね」といった自分の状況から話を始めるのも一つの手段です。

2.全体的な問題として提起:

特定の個人を名指しせず、オフィス全体の騒音問題として議題に挙げる。

例えば、「作業効率を上げるために、静かな環境づくりについて皆で考えてみませんか」といった形で提案する。

3.ユーモアを交えたアプローチ:

深刻すぎない雰囲気で問題を指摘する。

「僕たち、知らないうちにタップダンサーになってるかもね」など、柔らかい表現を心がける。

4.相手の立場に立った提案:

「疲れているのかな?新しい靴を買うのはどう?」など、相手の健康や快適さを気遣う形で提案する。

5.自己改善から始める:

まず自分自身の足音に注意を払い、周囲に良い影響を与える。

「最近、自分の足音を意識するようになったんだ。結構難しいけど面白いよ」といった形で会話のきっかけを作る。

これらの方法を状況に応じて使い分けることで、相手との関係性を維持しながら問題解決に向けた第一歩を踏み出すことができます。重要なのは、相手の気持ちを尊重しつつ、建設的な対話を心がけることです。

上司を通じた間接的な改善要請の方法と落とし穴

直接的なコミュニケーションが難しい場合、上司を介して間接的に改善を要請する方法があります。この方法には一定の効果が期待できますが、同時にリスクも伴います。慎重に進めるべき間接的アプローチの特徴と注意点を見ていきましょう。

上司を通じた改善要請の利点:

・権威を持った立場からの指導となるため、効果が高い

・個人間のトラブルを回避できる

・組織全体の問題として扱えるため、個人攻撃にならない

上司を通じた改善要請の落とし穴:

・上司と問題の当事者との関係性が悪化する危険性

・間接的な伝達による意図の誤解や情報の欠落

・問題提起者が告げ口をしたと思われるリスク

効果的な間接的アプローチの方法:

1.客観的な事実を提示する

具体的な事例や、業務への影響を数値化して報告する

2.建設的な提案を用意する

単なる苦情ではなく、改善策も併せて提案する

3.プライバシーに配慮する

特定の個人を名指しせず、一般的な問題として提起する

4.タイミングを見計らう

上司が余裕のある時を選んで相談する

5.フォローアップを忘れない

改善状況を確認し、必要に応じて追加の対策を提案する

間接的アプローチを選択する際は、これらの点に留意しながら慎重に進めることが重要です。上司との信頼関係を築き、組織全体の生産性向上という観点から問題を提起することで、より効果的な解決につながるでしょう。

騒音問題を穏やかに解決するための具体的な対策

足音の問題は、直接的な指摘が難しい場合が多いです。そこで、より穏やかで効果的なアプローチが求められます。環境改善や意識向上を通じて、自然と問題が解決されるような方策を考えましょう。個人的な対応から組織全体での取り組みまで、状況に応じた適切な対策を選択することが大切です。

以下に、具体的な対策をいくつか紹介します:

・オフィスレイアウトの見直し

・静音性の高い靴の推奨

・騒音対策キャンペーンの実施

・防音材の導入

対策を組み合わせることで、直接的な衝突を避けながら問題解決に向けた環境づくりが可能となります。

静かな靴選びのアドバイスを自然に伝える技術

足音の問題を直接指摘するのは難しいですが、静かな靴選びのアドバイスを自然に伝えることで、間接的に問題解決を促すことができます。この方法は、相手の自尊心を傷つけることなく、建設的な変化を促す効果があります。

静かな靴選びのアドバイスを自然に伝える技術:

1.自己開示から始める

「最近、自分の足音が気になって、靴を変えてみたんだ。すごく快適になったよ」と、自分の経験を共有する

2.健康面からアプローチ

「長時間立ち仕事だと足に負担がかかるよね。クッション性の高い靴を使うと楽だって聞いたんだ」

3.ファッション性を絡めて提案

「最近のビジネスシューズは静音性と見た目の両立ができているものが多いらしいよ。おしゃれだし機能的だし、一石二鳥だね」

4.コスト面のメリットを強調

「高品質の靴は長持ちするから、結果的にコスパが良いんだって。静音性も高いし、一度試してみる価値はあるかも」

5.具体的な商品情報を共有

「この前、静音性が高いって評判の靴を見かけたんだ。興味があれば、ブランド名教えるよ」

6.季節の変わり目を利用

「新年度に向けて靴を新調する人も多いみたいだね。静音性の高い靴が人気らしいよ」

7.職場環境改善の一環として提案

「快適な職場づくりの一環で、静音性の高い靴を推奨する企業も増えているらしいね。うちも検討してみる価値はありそう」

8.同僚との会話の中で自然に触れる

「昨日、靴屋に行ったら、静音性を売りにした靴が増えていてびっくりしたよ。オフィスワーカー向けの需要が高まっているんだって」

直接的な指摘を避けつつ、相手が自発的に靴選びを見直すきっかけを提供することができるでしょう。

職場全体での「静かな歩行」意識向上キャンペーンの提案

個人への直接的な指摘を避けつつ、職場全体の環境改善を図る効果的な方法として、「静かな歩行」意識向上キャンペーンがあります。このアプローチは、特定の個人を対象とせず、組織全体で問題に取り組むことができるため、摩擦を最小限に抑えながら改善を促すことができます。

キャンペーンの具体的な実施方法:

1.ポスターやデジタルサイネージの活用

オフィス内の目につきやすい場所に、静かな歩行を呼びかけるポスターを掲示する

2.社内メールやイントラネットでの啓発

定期的に静かな職場環境の重要性について情報を発信する

3.「静音週間」の設定

特定の週を「静音週間」と定め、全従業員で意識的に静かな歩行を心がける

4.静音靴の試着イベント

メーカーと協力し、静音性の高い靴の試着会を開催する

5.歩行ワークショップの実施

専門家を招いて、効率的で静かな歩き方を学ぶワークショップを開く

6.表彰制度の導入

静かな職場づくりに貢献した従業員や部署を表彰する

7.フィードバックボックスの設置

匿名で騒音に関する意見や提案を収集するボックスを設置する

8.定期的なアンケート調査

職場環境の快適さについてアンケートを実施し、改善点を洗い出す

9.「静音アンバサダー」の任命

各部署から静音推進担当者を選出し、啓発活動のリーダーとする

10.静音グッズの配布

静音マウスパッドやキーボードカバーなど、職場の静音化に役立つグッズを配布する

キャンペーンを通じて、組織全体で静かな環境づくりに取り組む雰囲気を醸成することができます。結果として、特定の個人を指摘することなく、自然と足音の問題が改善されていく効果が期待できます。

自分の足音を静かにする方法

足音を静かにするには、正しい歩き方と適切な靴選びが鍵となります。姿勢や体重移動を意識した歩行法を習得し、静音性の高い靴を選ぶことで、大幅に足音を軽減できます。日々の練習と意識づけにより、自然と静かな歩行が身につくでしょう。職場や生活の中で実践できる具体的な方法を紹介します。

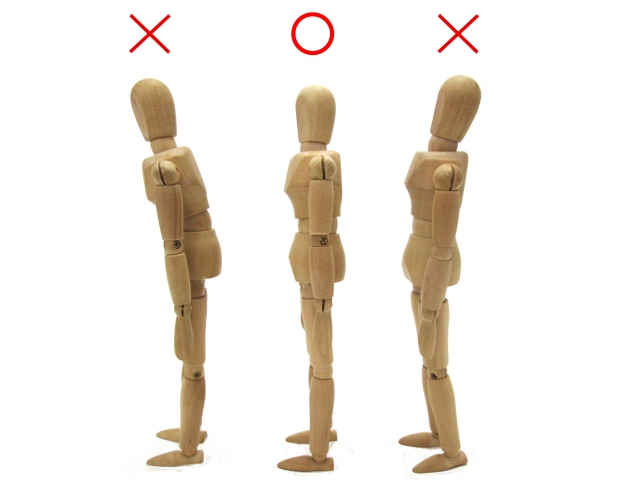

足音を抑える正しい歩き方と姿勢の基本

静かな歩行の実現には、正しい歩き方と姿勢が重要です。適切な技術を身につけることで、足音を大幅に軽減できます。姿勢を意識し、体重移動を滑らかに行うことが、静かな歩行の秘訣となります。

以下に、足音を抑えるための基本的な歩き方と姿勢のポイントを紹介します:

・背筋を伸ばし、顎を引く

・肩の力を抜き、自然な腕の振りを心がける

・歩幅を小さめにし、ゆっくりと歩く

・かかとから着地し、徐々に体重を前に移動させる

・つま先で地面を蹴らず、そっと離す

日常生活の中で少しずつ実践し、習慣化していくことが大切です。

かかとから着地する静かな歩行法の習得方法

静かな歩行を実現する上で、かかとから着地する歩き方は非常に効果的です。この歩行法を習得することで、足音を大幅に軽減できるだけでなく、姿勢の改善や歩行効率の向上にもつながります。

かかとから着地する静かな歩行法の習得ステップ:

1.裸足での練習

カーペットや畳の上で裸足になり、かかとから着地する感覚をつかむ

2.ゆっくりとした歩行

最初は通常よりもゆっくりとしたペースで歩き、着地の瞬間を意識する

3.体重移動の意識

かかとが着地した後、徐々に体重を前に移動させていく感覚を掴む

4.つま先の使い方

地面を蹴るのではなく、そっと離すイメージで歩く

5.姿勢の確認

鏡を見ながら歩くことで、全身の姿勢を確認し調整する

6.音の確認

静かな場所で歩き、自分の足音を聞きながら改善点を見つける

7.日常生活での実践

習得した歩き方を、日常のさまざまな場面で意識的に取り入れる

8.靴を履いての練習

裸足での感覚を靴を履いた状態でも再現できるよう練習する

9.異なる床面での練習

フローリング、カーペット、コンクリートなど、様々な床面で歩行を試す

10.長期的な意識づけ

毎日少しずつ意識することで、自然と静かな歩行が身につく

歩行法を習得するには、継続的な練習と意識づけが必要です。最初は意識的に行動する必要がありますが、徐々に自然な動きとして身についていきます。職場や日常生活の中で少しずつ実践し、静かで優雅な歩き方を身につけていきましょう。

体重移動を意識した滑らかな歩行のコツ

体重移動を意識した滑らかな歩行は、足音を軽減するだけでなく、エレガントな印象を与えます。正しい体重移動を習得することで、歩行時の衝撃を分散させ、静かで安定した歩き方を実現できます。

体重移動を意識した滑らかな歩行のコツ:

1.重心の低さを維持

膝を軽く曲げ、重心を低く保つことで安定性が増す

2.かかとからつま先へのロール

かかとから着地し、足裏全体でゆっくりと体重を受け止める

3.体重の前後移動

後ろ足から前足へ、滑らかに体重を移動させる

4.上半身の安定

上半身をまっすぐに保ち、過度な揺れを抑える

5.腕の自然な振り

腕を自然に振ることで、バランスを取りやすくなる

6.歩幅の調整

大きすぎず小さすぎない、適度な歩幅を維持する

7.つま先の向き

つま先をわずかに外側に向けることで、安定性が増す

8.足裏全体の使用

足の裏全体を使って地面を捉えるイメージで歩く

9.リズミカルな歩行

一定のリズムを保ちながら歩くことで、滑らかさが増す

10.呼吸との連動

歩行のリズムと呼吸を同期させ、全身の協調性を高める

ポイントを意識しながら歩くことで、徐々に滑らかな歩行が身につきます。日常生活の中で少しずつ実践し、自然な動きとして定着させていくことが大切です。

静かな靴選びのポイントと効果的な使用法

静かな歩行を実現するうえで、適切な靴選びは非常に重要です。靴のデザインや素材によって、足音の大きさは大きく変わります。快適さと静音性を両立させた靴を選ぶことで、職場環境の改善に貢献できます。

静かな靴選びのポイント:

・柔軟性のあるソール

・クッション性の高い中敷き

・足にフィットする適切なサイズ

・軽量な素材の使用

・かかとの高さが適度なもの

効果的な使用法として、靴の手入れを定期的に行うことも大切です。ソールの摩耗を防ぎ、クッション性を維持することで、長期間にわたって静音性を保つことができます。

ソールの素材や構造が足音に与える影響の解説

靴のソールは、足音の大きさに直接的な影響を与えます。素材の選択や構造の工夫により、大幅に騒音を軽減できます。適切なソールを持つ靴を選ぶことで、静かな歩行が実現し、周囲への配慮にもつながります。

ソールの素材と足音への影響:

1.ラバー(ゴム)

柔軟性が高く、衝撃吸収に優れているため、足音を軽減する効果がある

2.EVA(エチレン酢酸ビニル)

軽量で弾力性があり、クッション性に優れているため、静音性が高い

3.PU(ポリウレタン)

耐久性と弾力性のバランスが良く、長期間にわたって静音効果を維持する

4.レザー(革)

硬めの素材で、適度な音を立てる。ただし、適切な加工により静音性を高められる

5.TPU(熱可塑性ポリウレタン)

耐摩耗性に優れ、適度な弾力性を持つため、静かな歩行をサポートする

ソールの構造と静音効果:

・エアクッション

ソール内部に空気を封入し、衝撃を吸収することで足音を軽減する

・波型構造

ソールの裏面に波型のパターンを施すことで、接地面積を分散させ騒音を抑える

・多層構造

異なる硬さや特性を持つ素材を組み合わせることで、効果的に振動を吸収する

・溝デザイン

適切な溝を設けることで、グリップ力を高めつつ足音を抑制する

・踵部分の特殊構造

かかと部分に特殊なクッション材や構造を採用し、着地時の衝撃を和らげる

靴選びの際は、これらのポイントを意識し、自分の歩き方や使用環境に合った最適な靴を選択することが重要です。静かな靴は、快適な職場環境づくりに大きく貢献します。

職場に適した静音性の高い靴の選び方ガイド

職場環境に配慮した静音性の高い靴選びは、個人の快適さと周囲への気配りを両立させる重要な要素です。適切な靴を選ぶことで、仕事の効率向上と良好な人間関係構築に寄与します。

職場向け静音靴選びのポイント:

1.ドレスコードとの整合性

職場の規定に合致しつつ、静音性を重視した靴を選ぶ

2.クッション性の確認

中敷きや靴底のクッション性を実際に試し、足音の軽減効果を体感する

3.フィット感の重視

足にしっかりフィットする靴を選び、歩行時のズレによる余計な音を防ぐ

4.軽量設計の靴

全体的に軽い靴を選ぶことで、歩行時の足への負担と音を軽減する

5.通気性への配慮

長時間の着用でも快適な通気性のある素材を選択する

6.耐久性のチェック

頻繁な使用に耐える耐久性を持つ靴を選び、長期的な静音効果を維持する

7.かかとの高さ

極端に高いヒールは避け、安定感のある適度な高さを選ぶ

8.靴紐の仕様

靴紐がほどけにくい設計や、ベルクロタイプなど音の出にくい留め具を選ぶ

9.素材の吟味

上質なレザーや柔らかい合成素材など、歩行時の音が出にくい素材を選ぶ

10.ブランドの評判

静音性に定評のあるブランドの製品を参考にする

静音靴の選び方実践ステップ:

・実際に店舗で試し歩きをし、足音の大きさを確認する

・複数の靴を比較し、最も静かで快適なものを選ぶ

・職場の床材に近い環境での試し歩きをリクエストする

・長時間の着用を想定し、疲れにくさも考慮する

・同僚や上司の靴選びも参考にし、職場に適した選択をする

適切な靴選びは、個人の生産性向上と周囲への配慮を両立させる重要な要素となります。

職場や生活環境での騒音対策と快適な空間づくり

職場や日常生活における騒音問題は、個人の努力だけでなく、環境整備によっても大きく改善できます。床材の選択や吸音材の活用、最新技術の導入など、様々なアプローチが可能です。同時に、個人レベルでのストレス軽減策も重要です。総合的な対策を講じることで、より快適で生産性の高い空間を創出できます。

オフィスの床材や構造による足音軽減策

オフィス環境における足音問題は、適切な床材の選択や構造的な工夫により大幅に改善できます。騒音を抑制する床材や構造を採用することで、快適な作業環境を実現し、従業員の集中力や生産性向上につながります。

効果的な床材選択のポイント:

・カーペット:柔らかい繊維が音を吸収し、足音を軽減する

・コルク床:自然素材で弾力性があり、衝撃音を和らげる

・ラバーフローリング:弾力性と耐久性を兼ね備え、静音効果が高い

・フローティング床:床下空間が音の伝播を抑制する

構造的な工夫:

・二重床構造:床下の空間が緩衝材となり、音の伝わりを軽減する

・防振マット:床下に設置し、振動と音の伝播を抑える

・弾性床:衝撃を吸収する層を設けることで、足音を軽減する

オフィスの特性や予算に応じて、最適な選択を行うことが重要です。

防音カーペットや吸音材の効果的な活用方法

防音カーペットや吸音材の活用は、オフィス環境の騒音対策として非常に効果的です。これらの材料を適切に配置することで、足音だけでなく、様々な種類の騒音を軽減できます。

防音カーペットの選び方と活用法:

1.密度の高い繊維を選択

密度が高いほど、音の吸収効果が高くなる

2.厚みのあるタイプを採用

厚みがあるカーペットほど、衝撃音を効果的に吸収する

3.下地にアンダーレイを使用

カーペットの下に防音シートを敷くことで、効果が増大する

4.通路や頻繁に人が行き来する場所に優先的に設置

足音が最も気になる箇所に重点的に配置する

5.定期的なメンテナンス

適切な清掃と管理で、長期間効果を維持する

吸音材の効果的な活用方法:

・壁面への吸音パネル設置

音の反射を抑え、空間全体の騒音レベルを下げる

・天井への吸音材取り付け

上方向への音の反射を防ぎ、静寂な環境を創出する

・パーティションへの吸音材活用

デスク間の音の伝播を軽減し、集中力を高める

・家具の裏側や下部への吸音材貼付

家具からの反射音を抑制する

・ドアの隙間への防音テープ貼付

部屋間の音漏れを防ぐ

実践的な導入ステップ:

1.騒音の主な発生源を特定する

2.最も効果的な対策箇所を見極める

3.予算と効果のバランスを考慮し、材料を選択する

4.専門家のアドバイスを受けながら、適切に設置する

5.効果を定期的に検証し、必要に応じて調整を行う

結果として、従業員の集中力向上やストレス軽減、生産性の向上につながるでしょう。

足音を吸収する最新のフローリング技術の紹介

近年、足音対策に特化した革新的なフローリング技術が続々と登場しています。これらの最新技術は、従来の床材の欠点を克服し、高い静音性と快適性を両立させています。オフィス環境の改善に大きく貢献する、注目の技術をいくつか紹介します。

革新的なフローリング技術:

1.マイクロセル構造フローリング

微細な気泡構造により、優れた衝撃吸収性と静音性を実現

特徴:軽量で耐久性が高く、メンテナンスが容易

2.ハイブリッド層構造フローリング

異なる硬度の層を組み合わせ、理想的な衝撃吸収を実現

特徴:歩行感が自然で、長時間の使用でも疲れにくい

3.ナノテクノロジー応用フローリング

表面にナノレベルの凹凸を形成し、摩擦音を低減

特徴:防滑性にも優れ、安全性が高い

4.弾性ポリマーフローリング

高弾性ポリマーを使用し、優れた衝撃吸収性を実現

特徴:クッション性が高く、関節への負担が少ない

5.多層構造吸音フローリング

異なる密度の層を重ね、幅広い周波数の音を吸収

特徴:足音だけでなく、落下音や振動音も効果的に軽減

6.スマートセンサー内蔵フローリング

床の振動を検知し、能動的に相殺する振動を発生

特徴:高度な静音効果と、歩行データの収集が可能

導入時の注意点:

・既存の床との相性を確認

・コストと効果のバランスを考慮

・メンテナンス方法や耐久性を確認

・設置環境に適した製品を選択

従業員の集中力や生産性の向上はもちろん、高級感のある空間演出にも貢献するでしょう。

騒音ストレスを軽減するための個人的な対処法

騒音によるストレスは、個人の生産性や健康に大きな影響を与えます。環境改善が難しい場合でも、個人レベルで取り組める対処法があります。これらの方法を組み合わせることで、騒音ストレスを軽減し、快適な作業環境を作り出すことができます。

個人的な騒音対策:

・ノイズキャンセリングイヤホンの使用

・ホワイトノイズや自然音の活用

・集中力を高める音楽の選択

・定期的な休憩と静かな場所での気分転換

・瞑想やリラクゼーション技法の実践

自分に合った方法を見つけ、継続的に実践することが重要です。