マンション生活で悩ましい問題の一つが、上の階からのドンドン音。何の音なのか気になりませんか?足音や家具の移動音、子供の遊ぶ音など、様々な可能性が考えられます。この騒音問題は多くの方を悩ませており、解決策を求めて検索する人も少なくありません。

上階からの音に悩まされる原因は、マンションの構造にあります。コンクリートは音を伝えやすい性質があり、特に低周波の音は遮音が難しいです。そのため、上の階の生活音が下の階に伝わりやすくなっています。

騒音問題は単なる不快感だけでなく、ストレスや睡眠障害など健康面にも影響を及ぼす可能性があります。長期間騒音にさらされると、集中力の低下や疲労感の増加など、日常生活に支障をきたすこともあります。

では、具体的にどのような対策が効果的なのでしょうか?防音対策や近隣とのコミュニケーション、法的手段など、様々なアプローチがあります。それぞれの状況に合わせた最適な解決策を見つけることが大切です。

マンション騒音問題の実態と原因

マンションでの騒音問題は、多くの居住者が経験する悩みです。上の階からのドンドン音は、単なる不快感だけでなく、日常生活に大きな影響を与えます。

騒音の主な原因として、子供の走り回る音、大人の歩行音、家具の移動音などが挙げられます。これらの音は、マンションの構造上、下の階に伝わりやすい特徴があります。

特に問題となるのが、深夜や早朝の騒音です。睡眠を妨げられることで、日中の活動にも支障をきたす可能性があります。

音の伝わり方は、マンションの構造によって異なります。一般的に、上下階だけでなく、斜め方向にも音が伝わることがあります。このため、音源の特定が難しい場合もあります。

上階からの足音や生活音が引き起こすストレス

上階からの足音や生活音は、予期せぬタイミングで突然聞こえてくるため、ストレスの原因となります。特に、静かな環境で集中作業をしている時や、リラックスしようとしている時に騒音が発生すると、イライラや不快感が高まります。

このようなストレスが蓄積されると、身体的な症状として現れることもあります。頭痛や不眠、胃腸の不調など、様々な健康問題につながる可能性があります。

心理的な影響も見逃せません。常に騒音を気にしなければならない状況は、精神的な疲労を引き起こします。家で落ち着いて過ごせないというストレスは、日常生活の質を低下させる要因となります。

対策として、ノイズキャンセリングヘッドホンの使用や、白色雑音を流すなどの方法がありますが、根本的な解決にはならない場合が多いです。

子供の走り回る音や大人の歩く音が及ぼす影響

子供の走り回る音や大人の歩く音は、マンションでの騒音問題の中でも特に頻繁に発生する音源です。これらの音は、床を伝わって下の階に響き、不快感を与えます。

子供の走り回る音の場合、その予測不可能性が問題をさらに深刻にします。突然の飛び跳ねや激しい足音は、下の階の住人にとって心理的な負担となります。

大人の歩く音も、特にヒールなどの硬い靴底の場合、かなりの騒音となることがあります。深夜や早朝の歩行音は、睡眠を妨げる要因となり得ます。

これらの音による影響は、個人差が大きいです。騒音に敏感な人にとっては、軽微な音でも大きなストレス源となる可能性があります。一方で、ある程度の音には慣れている人もいます。

深夜や早朝の騒音が睡眠に与える悪影響

深夜や早朝の騒音は、睡眠の質に直接的な影響を与えます。突然の音で目が覚めてしまうと、再び眠りにつくまでに時間がかかることがあります。

断続的な騒音は、睡眠サイクルを乱す原因となります。レム睡眠やノンレム睡眠のバランスが崩れると、翌日の疲労感や集中力低下につながります。

長期的な睡眠障害は、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。免疫機能の低下や、ストレスホルモンの分泌増加など、身体に悪影響を及ぼすことがあります。

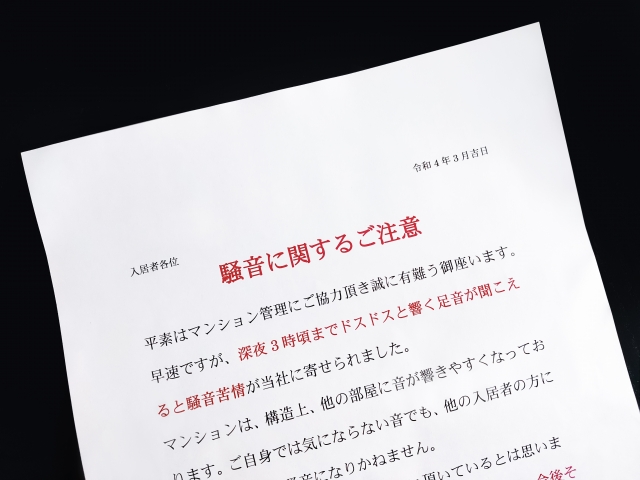

対策として、耳栓や遮音カーテンの使用が挙げられますが、根本的な解決には至らないことが多いです。騒音の発生源である上階の住人との話し合いや、管理会社への相談が必要となる場合もあります。

音の伝わり方と構造上の問題

マンションにおける音の伝わり方は、建物の構造と密接に関連しています。コンクリート造りの建物は、その硬い素材のために音を伝えやすい特性があります。特に低周波音は、コンクリートを通じて広範囲に伝播します。

床スラブの厚さも音の伝わり方に影響します。薄い床スラブは、上階の振動をより強く下階に伝えます。一方、厚い床スラブや二重床構造を採用しているマンションでは、ある程度の遮音効果が期待できます。

壁や天井の構造も重要です。乾式壁(石膏ボードなど)は、湿式壁(コンクリート)に比べて音を通しやすい傾向があります。また、配管やダクトなどの設備が音の伝導路となることもあります。

これらの構造上の特性を理解することで、効果的な防音対策を講じることができます。例えば、床に防音マットを敷く、壁に吸音材を貼るなどの方法が考えられます。

マンションの構造による音の伝播経路の複雑さ

マンションにおける音の伝播経路は、一見想像するよりも複雑です。単純に上下階だけでなく、様々な経路を通じて音が伝わります。

主な伝播経路には以下のようなものがあります:

・直接伝播:床や壁を直接通して伝わる音

・側路伝播:壁や床を介して隣接する部屋に伝わる音

・空気伝播:開口部や隙間を通して伝わる音

・固体伝播:建物の骨組みを通して伝わる振動

これらの経路が複雑に絡み合うことで、音源の特定が困難になることがあります。上の階からの音だと思っていたものが、実は隣の部屋や斜め上の部屋からの音だったということもあり得ます。

このような複雑な伝播経路を考慮すると、単一の対策だけでは不十分な場合が多いです。総合的なアプローチが必要となります。

上下階だけでなく斜め方向にも伝わる騒音の特徴

マンションの騒音問題を考える上で、上下階だけでなく斜め方向への音の伝わりにも注意が必要です。この現象は「斜め伝播」と呼ばれ、多くの居住者を悩ませています。

斜め伝播が起こる主な理由は、建物の構造にあります。コンクリートの柱や梁、床スラブなどが音を伝える媒体となり、予想外の方向に音が伝わることがあります。

この斜め伝播の特徴として、以下のようなことが挙げられます:

・音源の特定が難しい

・遠くの部屋からの音が意外と良く聞こえる

・防音対策が複雑になる

斜め伝播による騒音は、直上階からの音よりも対処が難しい場合があります。音源が特定できないため、近隣とのコミュニケーションが取りづらくなることもあります。

対策としては、建物全体の防音性能を高めることが効果的です。ただし、個人で行える対策には限界があるため、管理組合や管理会社と協力して取り組むことが重要になります。

効果的な騒音対策と防音方法

マンションでの騒音問題に悩まされている方にとって、効果的な対策を見つけることは重要な課題です。上の階からのドンドン音に対して、様々な防音方法や生活上の工夫があります。

防音対策の基本は、音の伝わりを物理的に遮断することです。床や壁に防音材を使用したり、家具の配置を工夫したりすることで、ある程度の効果が期待できます。

生活習慣の見直しも重要な要素です。特に子供のいる家庭では、室内での走り回りを控えるなどのルール作りが効果的です。

しかし、完璧な防音は難しいのが現実です。そのため、近隣とのコミュニケーションを通じて相互理解を深めることも、問題解決の重要な一歩となります。

防音マットや床材による音の軽減策

防音マットや床材の選択は、上階からの騒音を軽減する上で重要な役割を果たします。適切な材料を使用することで、衝撃音や空気伝播音を効果的に減少させることができます。

防音マットには様々な種類があります。ゴム製、ウレタン製、コルク製など、素材によって特性が異なります。厚みや密度も重要な要素で、一般的には厚くて密度の高いものほど防音効果が高いとされています。

床材の選択も騒音対策に大きく影響します。フローリングよりもカーペットの方が音を吸収しやすい特性があります。ただし、メンテナンスの面ではフローリングの方が優れています。

防音マットや床材を選ぶ際は、以下の点を考慮すると良いでしょう:

・遮音性能(JIS規格などの基準値)

・耐久性

・施工のしやすさ

・コスト

これらの要素をバランスよく検討し、自分の生活スタイルに合った選択をすることが大切です。

全面敷きのクッションフロアやカーペットの効果

全面敷きのクッションフロアやカーペットは、上階からの騒音を軽減する効果的な方法の一つです。これらの床材は、衝撃音を吸収し、振動の伝播を抑える働きがあります。

クッションフロアの特徴:

・比較的安価で施工が容易

・水や汚れに強い

・クッション性があり、歩行音を軽減

カーペットの特徴:

・高い防音効果

・足触りが良く、落下時の衝撃を和らげる

・保温性が高い

全面敷きにすることで、部分的な敷設よりも高い効果が期待できます。部屋全体の音環境が改善されるだけでなく、見た目にも統一感が出ます。

ただし、デメリットもあります。クッションフロアやカーペットは、フローリングに比べて掃除がやや手間がかかります。また、アレルギー体質の方にとっては、ダニやほこりが気になる場合もあります。

選択する際は、防音性能だけでなく、メンテナンス性や健康面も考慮することが大切です。自分の生活スタイルに合った床材を選ぶことで、快適な住環境を作ることができます。

二重床や防振マットによる衝撃音の低減方法

二重床や防振マットは、衝撃音を効果的に低減する方法として注目されています。これらの対策は、床の構造自体を変更することで、より高い防音効果を得ることができます。

二重床システムの特徴:

・既存の床の上に新たな床を設置

・床下空間に吸音材を充填可能

・配線や配管の収納にも利用可能

防振マットの特徴:

・床下に敷設し、振動を吸収

・比較的簡単に施工可能

・様々な厚みや素材から選択可能

これらの方法は、特に重量衝撃音(人の歩行音や物を落とした時の音など)の低減に効果があります。二重床システムは、床下の空間が緩衝材の役割を果たし、上階からの振動を吸収します。防振マットは、その弾性により衝撃を分散させ、下階への伝播を抑制します。

これらの対策を導入する際は、専門家のアドバイスを受けることが望ましいです。建物の構造や個々の住環境に適した方法を選択することで、最大の効果を得られます。

コストの面では、二重床システムの方が防振マットよりも高くなる傾向がありますが、長期的な効果を考えると投資に値する場合も多いです。

施工の際は、建物の構造や管理規約に従う必要があります。特に賃貸物件の場合は、事前に管理会社や家主の承諾を得ることが不可欠です。

生活習慣の見直しと騒音軽減のためのルール作り

騒音問題の解決には、物理的な対策だけでなく、生活習慣の見直しも重要な役割を果たします。特に上階の住人が意識的に行動を変えることで、下階への騒音を大幅に軽減できる可能性があります。

まず、室内での歩き方を意識することから始められます。かかとから着地するのではなく、つま先から静かに歩くことで、衝撃音を減らすことができます。特に夜間や早朝は、より慎重に行動することが望ましいです。

家具の配置も工夫のしどころです。重い家具の脚にフェルトを貼ったり、ラグを敷いたりすることで、移動時の音を軽減できます。また、頻繁に使う家具は壁際に配置することで、中央部分での振動を減らせます。

子供がいる家庭では、室内でのルール作りが特に重要になります。走り回ることや飛び跳ねることを控え、静かに遊ぶ方法を教えることが効果的です。外遊びの時間を増やすなど、エネルギーの発散方法を工夫するのも一案です。

これらの取り組みは、個人の意識と努力によって実現可能です。しかし、家族全員で協力し、継続的に実践することが成功の鍵となります。

室内での走り回りを控える家庭内ルールの重要性

マンション生活において、室内での走り回りを控える家庭内ルールの確立は、騒音問題解決の重要な一歩となります。特に子供のいる家庭では、この点に注意を払う価値があります。

子供の成長段階に応じたルール作りが効果的です。幼児期の子供には、「お家の中ではゆっくり歩こうね」といった簡単な言葉で伝えます。年齢が上がるにつれて、騒音が他の人に迷惑をかける理由を説明し、理解を深めていきます。

具体的なルールの例:

・室内では走らない、飛び跳ねない

・大きな声を出さない時間帯を決める

・おもちゃは投げたり落としたりしない

・ドアの開閉はゆっくりと行う

こうしたルールを家族で共有し、親が率先して模範を示すことが大切です。ただし、厳しすぎるルールは逆効果になる可能性があるため、子供の年齢や性格に合わせて柔軟に対応することが望ましいです。

外遊びの機会を増やすことも、室内での騒音を減らす効果的な方法です。公園や児童館など、子供が思い切り体を動かせる場所を活用することで、室内でのエネルギー発散を抑えられます。

これらの取り組みは、騒音問題の解決だけでなく、子供のマナー教育にもつながります。長期的な視点で考えると、社会性を育む良い機会になります。

スリッパの着用や家具の配置による騒音対策

スリッパの着用や家具の適切な配置は、マンションでの騒音対策として効果的な方法です。これらの簡単な工夫により、日常生活で発生する音を大幅に軽減できます。

スリッパの選び方のポイント:

・柔らかい素材のものを選ぶ

・底が厚めで衝撃を吸収しやすいもの

・サイズが合っているもの

硬い底のスリッパや、サイズが合っていないものは、かえって音を大きくする原因になります。家族それぞれに合ったスリッパを用意することが理想的です。

家具の配置による騒音対策:

・重い家具は壁際に置く

・家具の脚にフェルトやゴムを貼る

・頻繁に動かす家具の下にはラグを敷く

特に、テーブルや椅子など日常的に動かす機会の多い家具に注意を払うことが大切です。これらの家具を動かす際の音は、下の階に響きやすいためです。

寝室の配置も考慮すべきポイントです。可能であれば、下の階の寝室の真上に自宅の寝室を配置することで、夜間の騒音トラブルを減らせる可能性があります。

騒音トラブルの円満解決に向けた対応策

マンションでの騒音トラブルを円満に解決するには、近隣とのコミュニケーションが鍵となります。上階からのドンドン音に悩まされている場合、まずは冷静に状況を把握し、適切なアプローチを考えることが大切です。

直接対話は効果的な手段の一つですが、感情的にならないよう注意が必要です。相手の立場を理解しようとする姿勢が、問題解決への第一歩となります。

管理会社や管理組合を介して問題を解決する方法もあります。これらの第三者が仲介することで、より客観的な視点から解決策を見出せる可能性があります。

法的対応は最後の手段として考えるべきですが、状況によっては弁護士や専門家に相談することも選択肢の一つです。ただし、近隣関係の維持を考慮すると、できる限り話し合いでの解決を目指すことが望ましいでしょう。

近隣とのコミュニケーションによる相互理解の促進

マンションでの騒音問題を解決する上で、近隣とのコミュニケーションは非常に重要な要素です。上階からのドンドン音に悩まされている場合、直接対話を通じて相互理解を深めることが問題解決の糸口となります。

コミュニケーションを取る際は、以下の点に注意を払うと良いでしょう:

・冷静かつ礼儀正しい態度を保つ

・具体的な事例を挙げて説明する

・相手の事情も聞く姿勢を持つ

・解決策を一緒に考える姿勢を示す

初めての対話では、相手に非があると決めつけず、まずは状況を確認することから始めます。「最近、こういう音が聞こえるのですが、何か心当たりはありますか?」といった形で話を切り出すのが良いでしょう。

相手が騒音の事実を認識していない場合もあります。その場合は、音の発生時間や頻度などを具体的に伝え、問題の共有を図ります。

一方で、自分も騒音を出している可能性があることを認識し、お互いに配慮し合える関係性を築くことが理想的です。「私たちの家からも音が聞こえていたら教えてください」と伝えることで、双方向のコミュニケーションが生まれます。

挨拶や菓子折りを通じた良好な関係構築の方法

マンション生活において、近隣との良好な関係構築は騒音問題の予防や解決に大きく寄与します。日頃からの挨拶や、時には菓子折りを持参するなどの小さな心遣いが、コミュニケーションの円滑化につながります。

挨拶の重要性:

・顔見知りの関係を作る

・親しみやすい雰囲気を醸成する

・問題が発生した際の対話のハードルを下げる

エレベーターや廊下で出会った際に、笑顔で挨拶を交わすことから始めましょう。この小さな習慣が、長期的には大きな意味を持ちます。

菓子折りを活用するタイミング:

・引っ越し時の挨拶

・季節の挨拶(お中元、お歳暮など)

・騒音について相談に行く際

菓子折りは、コミュニケーションを和やかにする効果があります。特に、騒音の相談をする際に持参すると、話し合いの雰囲気が柔らかくなります。

ただし、過度な贈り物は相手に負担を感じさせる可能性があるため、適度な価格と頻度を心がけましょう。地域の慣習や相手の年齢層なども考慮し、適切な判断が求められます。

これらの取り組みは、単に騒音問題の解決だけでなく、災害時の助け合いなど、様々な場面で役立つ可能性があります。日々の小さな心遣いが、住みやすいマンション環境の基礎となります。

直接対話での問題解決と管理会社の仲介活用

マンションでの騒音問題解決には、直接対話と管理会社の仲介活用という二つの主要なアプローチがあります。状況に応じて適切な方法を選択することが、円滑な問題解決につながります。

直接対話のメリット:

・迅速な問題解決が可能

・相互理解を深めやすい

・柔軟な対応ができる

直接対話のデメリット:

・感情的になりやすい

・相手の反応次第では関係が悪化する可能性がある

・解決策が見つからない場合がある

直接対話を選択する場合は、事前に話す内容を整理し、冷静に対応することが重要です。相手の立場を理解しようとする姿勢を持ち、一方的な主張は避けましょう。

管理会社の仲介活用のメリット:

・客観的な立場からの助言が得られる

・直接対面のストレスが軽減される

・マンションの規約に基づいた対応ができる

管理会社の仲介活用のデメリット:

・解決までに時間がかかる場合がある

・個人間の細かいニュアンスが伝わりにくい

・管理会社の対応力に左右される

管理会社に相談する際は、具体的な事実と日時を記録しておくと良いでしょう。また、管理規約を確認し、騒音に関する規定を把握しておくことも重要です。

どちらの方法を選択するにせよ、最終的な目標は快適な住環境の実現です。相手の立場を尊重しつつ、自分の主張も適切に伝えることが、円満な解決への道筋となります。

法的対応と専門家への相談

騒音問題が深刻化し、直接対話や管理会社の仲介でも解決が困難な場合、法的対応や専門家への相談を検討する段階に至ります。この段階では、問題の客観的な評価と適切な対処方法の選択が重要になります。

法的対応を考える前に、騒音の程度や頻度、生活への影響などを具体的に記録しておくことが大切です。これらの記録は、後の交渉や法的手続きの際の重要な証拠となります。

専門家への相談には、弁護士や建築士、音響の専門家などが含まれます。それぞれの専門家は異なる観点から問題にアプローチし、解決策を提案します。

法的対応の手段としては、調停や訴訟が挙げられます。ただし、これらの手段は近隣関係を悪化させる可能性があるため、慎重に検討する必要があります。

専門家への相談や法的対応には費用がかかるため、事前に費用対効果を考慮することが望ましいです。また、マンションの管理規約や地域の条例なども確認し、法的な根拠を明確にしておくことが重要です。

騒音問題に詳しい弁護士や専門家へのアプローチ

騒音問題が深刻化し、日常生活に大きな支障をきたす場合、弁護士や専門家へのアプローチが有効な選択肢となります。これらの専門家は、法律的な観点や技術的な側面から問題解決のサポートを行います。

弁護士へのアプローチ:

・初期相談で状況を説明し、法的な観点からのアドバイスを受ける

・必要に応じて内容証明郵便の作成や調停の申し立てをサポートしてもらう

・訴訟が必要な場合、手続きの代理人となる

騒音の専門家へのアプローチ:

・音の測定や分析を依頼し、客観的なデータを取得する

・騒音の原因や伝播経路を特定してもらう

・効果的な防音対策について専門的なアドバイスを受ける

建築士へのアプローチ:

・建物の構造上の問題がないか確認してもらう

・防音工事の可能性や方法について相談する

・マンションの構造に適した騒音対策を提案してもらう

これらの専門家にアプローチする際は、事前に以下の準備をしておくと効率的です:

・騒音の発生時間や頻度、音の種類などの詳細な記録

・これまでの近隣とのやり取りの経緯

・管理会社との連絡内容

・マンションの間取りや構造に関する情報

専門家の選定には、騒音問題や集合住宅のトラブルに精通している人を選ぶことが望ましいです。地域の弁護士会や建築士会などに問い合わせれば、適切な専門家を紹介してもらえる場合もあります。

騒音測定と客観的データに基づく解決策の模索

騒音問題の解決には、客観的なデータに基づくアプローチが効果的です。騒音測定を行い、具体的な数値を把握することで、問題の深刻さを明確に示すことができます。

騒音測定の方法:

・騒音計を使用して音の大きさを測定

・スマートフォンのアプリを活用した簡易測定

・専門業者による正確な測定と分析

測定する際の注意点:

・測定時間帯を騒音が頻繁に発生する時間に設定

・複数回測定を行い、平均値を算出

・背景騒音(通常の環境音)との比較

得られたデータの活用方法:

・近隣との話し合いの際の客観的な根拠として使用

・管理会社や管理組合への報告資料として活用

・法的手続きにおける証拠資料として提出

騒音の評価基準:

・環境基本法に基づく騒音に係る環境基準

・地方自治体の条例で定められた基準

・マンションの管理規約で定められた基準

これらの基準と測定結果を比較することで、騒音の程度を客観的に評価できます。ただし、個人の感じ方には差があるため、数値だけでなく生活への影響も考慮する必要があります。

客観的データを基に、以下のような解決策を模索することができます:

・防音工事の必要性と効果の検討

・生活習慣の改善点の特定

・騒音発生源の特定と対策の立案

測定結果を近隣と共有し、互いの理解を深めることで、より円滑な問題解決につながる可能性があります。ただし、データの解釈や対策の立案には専門知識が必要な場合もあるため、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが望ましいです。