夜のうちにおにぎりを作っておけば、朝の貴重な時間を有効活用できます。

前日に作ったおにぎりを美味しく食べるには、衛生面への配慮と保存方法の選択が重要なポイントとなります。常温保存・冷蔵保存・冷凍保存の3つの方法があり、それぞれに適した具材と保存時間が存在します。塩分と水分のバランスを整えることで、翌日の昼食時まで美味しさを保てることがわかっています。

家庭での実践では、出勤・通学時の持ち運び方法と保存方法を組み合わせることで、より確実に鮮度と風味を保つことができます。梅干しや鮭などの定番具材に加え、季節の食材を取り入れることで、毎日の食事をより楽しめる工夫も効果的です。

おにぎりの保存方法と持ち運び時の注意点

おにぎりを前日に作る際の保存方法は、気温と湿度によって使い分けることが大切です。保存容器は通気性のある専用ケースを選ぶと良いでしょう。夏場は特に保冷材の活用が推奨されており、おにぎりの位置よりも上に保冷材を配置することで、結露による水分を防ぐことができます。1時間以上の持ち運びには、保冷バッグの使用が有効です。おにぎりと保冷材の間に清潔なキッチンペーパーを挟むと、余分な水分を吸収してくれる利点があります。

常温保存でも安全に食べられる時間と条件

常温保存の場合、室温25度以下の環境であれば、12時間程度は安全に保存できます。ラップを使用する際は、ご飯の粒が完全に密着するまでしっかりと握ることがカギとなります。塩分濃度は米の重量に対して1%程度が理想的で、食べる30分前に常温に戻すと、より美味しく食べられます。

具材選びのポイント:

・梅干し(塩分による防腐効果)

・塩昆布(程よい塩分と旨味)

・かつお節(水分が少なく保存向き)

密閉性の高いラップ材を使用し、空気が入らないよう包むことで、ご飯の乾燥を防ぎます。夏季は涼しい場所に置き、直射日光を避けることを心がけましょう。朝までに食べる分には、キッチンの清潔な場所での保管で十分な場合が多いといえます。

冷蔵保存と冷凍保存の違いと解凍方法

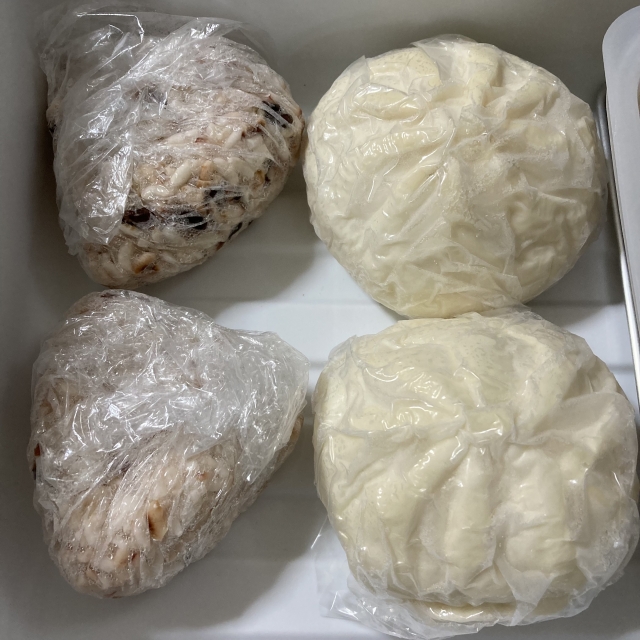

冷蔵保存は4℃以下で行い、翌日の昼食時まで美味しさを保つことができます。冷蔵庫の野菜室は温度が安定しているため、保存に適しています。一方、冷凍保存の場合は-18℃以下で保存し、解凍時に電子レンジを使用することで、ご飯の食感を損なわずに食べられます。

冷蔵保存のメリット:

・手軽に準備できる

・翌日の朝食にすぐ食べられる

・具材の選択肢が広い

冷凍保存は長期保存に向いていますが、自然解凍するとご飯がパサつく傾向にあります。電子レンジでの解凍時は500wで1分程度加熱し、蒸らすことでしっとりとした食感を取り戻せます。海苔は別添えにして、解凍後に巻くことをお勧めします。

夏場の保冷材活用とおにぎりの傷まない持ち運び方

気温が高くなる夏場は、保冷材と組み合わせた持ち運び方が効果的です。保冷材は予め冷凍庫で凍らせておき、おにぎりの上部に配置します。この際、直接接触を避けるため、清潔な布やペーパーを間に挟むと良いでしょう。

持ち運び時の工夫:

・保冷バッグの活用

・通気性の確保

・立てて運搬

保冷バッグは内側が断熱素材のものを選び、おにぎりが潰れないよう工夫が必要です。1時間以上の通勤時には、小型の保冷材を2個使用すると安定した温度を保てます。バッグの中では立てて運ぶことで形が崩れにくく、具材が偏りにくい利点があります。

前日に作るおにぎりの具材選びとラップの巻き方

具材選びは保存時間と気温を考慮して決めることが重要です。水分の多い具材は避け、塩分のある具材を選ぶと安全です。ラップは食品用の密着性の高いものを使用し、ご飯を包む際は空気を抜きながら包むテクニックが欠かせません。冷蔵保存する場合は、具材の水分量に応じてラップの巻き方を調整します。

傷みにくい具材の種類と組み合わせ方

おにぎりの具材は、保存時の品質変化が少ないものを選択することが大切です。塩分が適度に含まれる具材は、防腐効果も期待できます。具材の組み合わせ方によって、より長時間美味しさを保つことが可能になります。

傷みにくい具材の特徴:

・適度な塩分を含む

・水分量が少ない

・油分が控えめ

鮭フレークと大葉の組み合わせは、香りと旨味のバランスが良く、保存性も高いです。塩昆布は単体で使用するほか、梅干しと組み合わせることで、より味わい深いおにぎりに仕上がります。かつお節と青じそを合わせると、香りの相乗効果で食欲をそそる一品となります。

梅干しや鮭フレークを使った定番おにぎりの作り方

定番具材を使用する際は、適切な分量と混ぜ方がポイントになります。梅干しは種を除いて細かくきざみ、ご飯と均一に混ぜ合わせます。鮭フレークは予め振り出して水気を切っておくことで、より美味しく仕上がります。

おにぎり1個あたりの具材の目安:

・梅干し:小さじ1

・鮭フレーク:大さじ1

・塩昆布:小さじ1

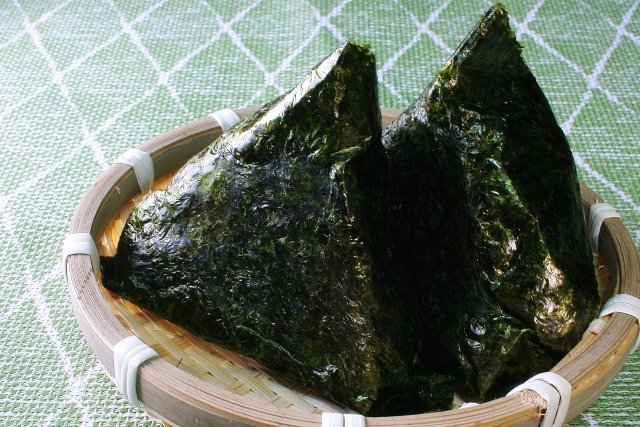

具材を包み込む際は、ご飯の中心より少し下側に配置すると、形が整いやすくなります。海苔は食べる直前に巻くことで、パリッとした食感を楽しめます。ご飯の粒が立っている状態で握ると、より美味しい仕上がりになることが知られています。

衛生的なラップの使い方と握り方のポイント

ラップを使用したおにぎり作りでは、清潔な手で作業を行うことが基本です。ラップの大きさは20cm四方程度が扱いやすく、ご飯が冷めてから握ることで、べたつきを防げます。三角形に握る場合は、頂点を意識して力を入れすぎないようにすることがコツです。

手順の基本:

・手指の消毒

・ラップの広げ方

・力加減の調整

ラップの端を少し余らせて包むことで、開ける際に取り出しやすくなります。具材を包む際は、ラップの重なる部分を少なくすることで、見た目も美しく仕上がります。握る強さは7分目程度が適度で、ご飯粒同士がくっつく程度で十分です。

電子レンジ活用と時短テクニック

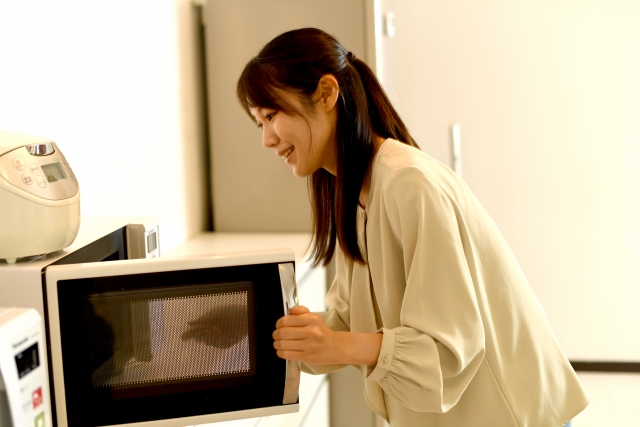

電子レンジを使用することで、おにぎりの保存性を高めることができます。500wで1分程度加熱すると、雑菌の繁殖を抑制する効果があります。時短テクニックとしては、具材の下処理を前日に済ませておくことが有効です。

おにぎりの殺菌方法と温めなおし方

おにぎりの殺菌には電子レンジ加熱が効果的です。ラップに包んだ状態で加熱することで、蒸気による殺菌効果が期待できます。温めなおす際は、具材の種類によって加熱時間を調整する必要があります。

電子レンジ加熱のポイント:

・出力の調整

・加熱時間の管理

・蒸らし時間の確保

ラップを緩めに巻き直してから加熱すると、より均一に加熱できます。加熱後は1分程度蒸らすことで、ご飯の粒が立ち、美味しさが増します。温めなおし時は様子を見ながら加熱し、過度の乾燥を防ぐことが大切です。

具材の下処理と保存容器の選び方

具材の下処理は、水気をしっかり切ることから始めます。保存容器は通気性と密閉性のバランスが取れたものを選びましょう。プラスチック製の容器は軽量で持ち運びに適していますが、においが付きやすい特徴があります。

保存容器の密閉性と通気性の調整方法

保存容器の選択は、おにぎりの品質維持に重要な役割を果たします。完全密閉型の容器は結露の原因となるため、適度な通気性を確保することが必要です。容器の素材によって特性が異なり、用途に応じた使い分けが求められます。

密閉容器の特徴:

・結露防止機能

・においの漏れ防止

・保温・保冷効果

通気性の調整は、容器の蓋に小さな穴を開けることで可能です。ただし、穴のサイズや数は控えめにし、必要最小限に抑えることが賢明です。竹製の容器は自然な通気性があり、夏場の使用に適しています。

おにぎりの形を保つためのラップの巻き方

ラップの巻き方は、おにぎりの形状維持に直結します。三角形や俵型など、形状によって巻き方を変えることで、崩れにくい仕上がりになります。ラップの端を折り返す際は、しわを作らないよう注意を払います。

形状別の巻き方:

・三角形:頂点から巻き始める

・俵型:側面から巻く

・円形:中心から外側へ

ラップの余分な部分は、おにぎりの底面に集めることで見た目が整います。巻き終わりの部分は、軽く押さえて密着させることがポイントです。持ち運び時の衝撃に備え、やや余裕を持たせた包み方にすることで、形崩れを防ぐことができます。