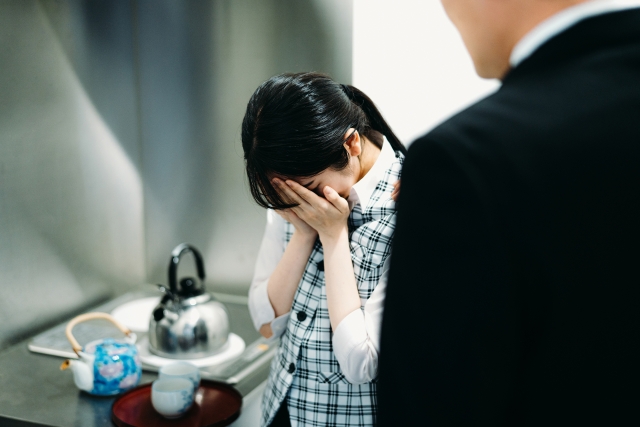

職場で優しい言葉をかけられたり、フォローされたりすると涙が出てしまう現象は、実は多くの人が経験している悩みです。特に20代から30代の女性に多く見られ、仕事への支障を心配する声が寄せられています。

この症状には、ホルモンバランスの乱れや心理的要因、HSP(繊細な人)の特性など、複数の原因が関係しています。

ここでは、医学的な見地と心理学的なアプローチから、涙が出てしまう原因を解明し、具体的な対処法をご紹介します。涙もろい体質は決して克服不可能ではなく、適切な対策を講じることで改善へと導くことができます。

優しくされて泣いてしまう原因と心理的メカニズム

優しい言葉や態度で接せられると涙が出てしまう現象には、人間の生理的・心理的な仕組みが深く関わっています。緊張状態が解けた時に起こる精神的な解放感や、相手への信頼感が高まることで、自然と涙が出る反応が引き起されます。職場における上司や同僚からの思いやりは、普段抱えているストレスや不安を一気に解放するきっかけとなり、本人の意思とは関係なく涙腺が刺激される結果となります。

安心感からくる緊張の緩和で涙が出る仕組み

人間の身体は、緊張状態から解放されると副交感神経が優位になり、涙の分泌が促進されます。職場での緊張感や不安を抱えている時、優しい言葉をかけられることで急激に安心感を得られ、その結果として涙が出やすくなります。

具体的な状況として以下のような場面が該当します:

・ミスをした後に上司が励ましの言葉をかけてくれた時

・困っている時に同僚がサポートしてくれた時

・評価面談で思いがけず良い評価をもらった時

医学的見地からこの現象を解説すると、自律神経系の急激な切り替わりが主な要因です。緊張時に優位だった交感神経から、リラックス時に優位となる副交感神経への急激な切り替えによって、涙腺が刺激を受けるのです。

涙の分泌には3つの重要な要素が関係しています:

1.自律神経系のバランス

2.感情による大脳辺縁系の活性化

3.ホルモン分泌の変化

これらの要素が複雑に絡み合い、涙の分泌を引き起こします。特に職場環境下では、常に緊張状態を強いられやすく、そこに優しい言葉という刺激が加わることで、より顕著な反応が表れやすい傾向にあります。

実際の職場での対応としては、深呼吸をしながらゆっくりと姿勢を正すことで、自律神経の急激な変化を和らげることができます。視線を上に向けたり、水を一口飲んだりすることも効果的な対処法として知られています。

こうした生理的な反応は、個人の性格や感受性の強さとも密接に関連しており、特にHSP(Highly Sensitive Person)の傾向がある人は、より強く反応する場合が多いことも分かってきました。ストレス社会において、この反応は心身の健康を守るための自然な防衛反応とも考えられ、必ずしもマイナスな症状とは限りません。

ホルモンバランスの変化が涙もろさに与える影響

女性ホルモンの変動は涙もろさと密接な関係を持ち、特に生理前後や妊娠中、更年期に顕著な影響を及ぼします。エストロゲンとプロゲステロンの急激な変化によって、感情のコントロールが難しくなる時期があり、通常より涙が出やすい状態に陥ります。

医学研究によると、女性ホルモンの変動は以下の状態を引き起こします:

・セロトニンの分泌量の低下

・大脳辺縁系の活性化

・自律神経系のバランスの乱れ

特にPMS(月経前症候群)の時期は、涙もろさが顕著に表れやすい時期です。職場でこの症状に悩む方は少なくないものの、周囲の理解を得にくい状況が続いています。

涙もろさを緩和するためには、ホルモンバランスを整えることが重要です。食事面では、大豆製品や魚類、緑黄色野菜を積極的に摂取することで改善が見込めます。運動面では、ウォーキングやヨガなど、適度な有酸素運動を取り入れることで、ホルモンバランスの安定化をサポートできます。

婦人科での相談も有効な選択肢の一つです。必要に応じて低用量ピルの処方や漢方薬の活用など、医学的なアプローチを検討することで、症状の改善につながるケースもみられます。ただ、個人差が大きいため、自分に合った対処法を見つけることが大切です。

HSPと涙もろさの関係性について

HSP(Highly Sensitive Person)は、外部からの刺激に対して特に敏感に反応する特性を持つ人々を指す概念です。人口の約15~20%がHSPの特性を持つとされ、職場での涙もろさとの関連性が指摘されています。

HSPの方々に見られる主な特徴として、以下の点が挙げられます:

・周囲の感情や雰囲気を敏感に感じ取る

・些細な変化や刺激に強く反応する

・他者からの言葉や態度を深く受け止める

・感情の起伏が大きい傾向にある

職場環境において、HSPの方は優しい言葉や思いやりのある態度に対して、より強く心を動かされる傾向にあります。これは欠点ではなく、むしろ豊かな感受性として捉えることができます。

HSPの特性を持つ人々は、他者の感情への共感力が高く、チームワークやコミュニケーションにおいて重要な役割を果たすことができます。一方で、強い刺激や感情的な場面に遭遇した際には、通常以上に深く影響を受け、それが涙となって表出しやすい傾向があります。

職場でHSPの特性を活かすためには、自身の感受性の高さを理解し、適切な環境調整を行うことが重要です。静かな作業スペースを確保したり、休憩時間を効果的に活用したりすることで、刺激を適度にコントロールすることができます。

職場での涙の対処法とマネジメント方法

職場で涙が出そうになった時の対処法には、様々な手法が効果を発揮します。呼吸を整えることや、水を飲むこと、視線を上に向けることなど、即効性のある対策を知っておくと役立ちます。長期的には、感情のコントロール方法を学ぶことや、ストレス管理技術を身につけることで、涙もろい状況への対応力を高めることができます。職場での円滑なコミュニケーションのために、これらの対処法を日頃から実践することをお勧めします。

涙が出そうな時の具体的な抑え方テクニック

職場で涙が出そうになった時、すぐに実践できる効果的なテクニックを知っておくことで、多くの場面を乗り切ることができます。即効性の高い方法として、口を大きく開けることが挙げられます。口を開けた状態を意識的に保つことで、涙腺への刺激を軽減する効果があり、涙の分泌を抑制できます。

物理的なアプローチとして、以下の方法が有効です:

・視線を天井に向ける

・水を一口飲む

・深呼吸を3回繰り返す

・親指で手のひらを強く押す

・まぶたの上を軽くマッサージする

これらの方法は、自律神経系に働きかけ、涙の分泌を抑える作用があります。特に、視線を上に向けることは、重力の作用で涙が目から出にくくなるという物理的な効果も期待できます。

生理学的には、涙の分泌を抑えるために副交感神経の働きを抑制する必要があります。そのため、意識的に呼吸を整えることで、自律神経のバランスを取り戻すことができます。具体的には、息を吐く時間を吸う時間の2倍にすることで、リラックス効果を得られます。

緊急時の対応として、その場を一時的に離れることも有効な手段です。トイレや給湯室など、一時的な避難場所を事前に把握しておくことで、心の準備ができます。5分程度の時間で気持ちを落ち着かせ、職場に戻ることを心がけましょう。

感情をコントロールするためのトレーニング方法

感情をコントロールするためのトレーニングは、日常的な実践と継続的な取り組みが重要です。認知行動療法の考え方を取り入れた感情マネジメントでは、出来事と感情の関係性を客観的に観察することから始めます。

効果的なトレーニング方法として、以下の実践が推奨されます:

・感情日記をつける

・マインドフルネス瞑想を行う

・アンガーマネジメントの手法を学ぶ

・呼吸法を定期的に練習する

・ポジティブな自己対話を心がける

これらの方法を組み合わせることで、感情の波を徐々にコントロールできるようになっていきます。特に感情日記は、自分の感情の傾向を把握するのに役立ちます。

具体的な記録方法として、「状況」「感情」「強度」「対処行動」の4項目を記録することをおすすめします。この記録を通じて、どんな場面で感情が高ぶりやすいのか、パターンを見出すことができます。

瞑想やマインドフルネスの実践では、5分程度の短時間から始めることが継続のコツです。朝の通勤時や昼休みなど、定期的に実践できる時間帯を見つけることが大切です。

感情のコントロールは一朝一夕には身につきませんが、地道な積み重ねによって必ず効果を実感できる分野です。焦らず、自分のペースで取り組んでいくことが上達への近道となります。

上司や同僚への効果的な伝え方と対応策

職場での涙もろさについて、上司や同僚に理解を求める際は、適切なコミュニケーション方法を選ぶことが重要です。自分の状況を説明する機会として、定期面談や1on1ミーティングを活用することをおすすめします。

効果的な伝え方のポイントとして、以下の要素を意識します:

・自分の特性を客観的に説明する

・業務への影響を最小限に抑える工夫を提案する

・改善に向けた具体的な行動計画を示す

・必要に応じて医師の診断書を用意する

・定期的な状況報告を心がける

伝える際は、感情的にならず、事実ベースで説明することが大切です。上司や人事部門との面談では、自分の状況を正直に伝えつつ、仕事への影響を最小限に抑える対策案も併せて提示します。

周囲への具体的な依頼事項として、急な指摘は避けてもらう、フィードバックは文書で行ってもらうなど、建設的な提案を心がけましょう。また、自分なりの対処法を持っていることを伝え、周囲に過度な気遣いを求めない姿勢も大切です。

職場の理解を得るためには、自身も努力している姿勢を見せることが欠かせません。専門家への相談や、セルフコントロールの練習など、具体的な改善行動を示すことで、周囲の協力も得やすくなります。

年代別・性別による涙もろさの特徴と対策

涙もろさの特徴は年齢や性別によって大きく異なり、それぞれの時期に応じた対策が求められます。20代女性では仕事でのストレスや人間関係の悩みから涙が出やすく、40代以降は更年期の影響で感情の起伏が激しくなる傾向にあります。男性の場合、若い時期は涙を抑制しやすいものの、年齢を重ねるにつれて涙もろくなるケースが増えていきます。年代や性別の特性を理解し、適切な対処法を選ぶことが重要です。

20代女性特有の涙もろさへの向き合い方

20代女性の涙もろさには、社会人としての経験不足やホルモンバランスの不安定さが大きく影響しています。この時期は、仕事のストレスや人間関係の構築に不安を感じやすく、それが涙となって表れやすい時期です。

職場での具体的な場面として、以下のような状況が多く見られます:

・上司からの指導を受けた時

・失敗やミスを指摘された時

・先輩からアドバイスをもらった時

・評価面談での緊張時

・取引先との折衝場面

この年代の特徴として、感情をコントロールする経験が不足していることが挙げられます。加えて、プライベートでの変化も多い時期であり、結婚や出産などのライフイベントによるストレスも重なりやすい状況です。

心理面では、完璧主義的な傾向が強く、些細なミスも深刻に受け止めがちです。また、周囲からの評価を気にする傾向が強く、それが精神的なプレッシャーとなって涙を誘発することも少なくありません。

対策としては、自己肯定感を高めることが重要です。小さな成功体験を積み重ね、自信をつけていくことで、感情の揺れを軽減できます。同時に、ストレス解消法を見つけることも大切です。趣味や運動など、自分に合ったリフレッシュ方法を持つことで、心の安定を保つことができます。

40代以降で涙もろくなる原因と対処法

40代以降の涙もろさは、加齢による身体的変化と心理的な成熟が複雑に絡み合って生じます。この時期は更年期による女性ホルモンの大きな変動があり、感情の起伏が激しくなりやすい時期です。

身体的な変化として、以下のような要因が挙げられます:

・エストロゲンの減少

・自律神経系の不安定化

・脳内神経伝達物質の変化

・涙腺機能の変化

・睡眠の質の低下

特に女性の場合、更年期症状の一つとして感情の不安定さが表れやすく、それが涙もろさにつながります。一方で、この年代の経験値や精神的な成熟は、若い世代とは異なる涙もろさの質をもたらします。

感情面では、人生経験を重ねることで他者への共感力が高まり、相手の気持ちをより深く理解できるようになっています。それゆえに、人の優しさや思いやりに触れた時の感動も深くなり、自然と涙が出やすくなるのです。

対処法としては、ホルモンバランスを整えることを中心に、生活習慣の改善を図ることが効果的です。規則正しい生活リズムの確立や、適度な運動、バランスの取れた食事など、基本的な健康管理を意識的に行うことが大切です。

更年期による感情の変化と上手な付き合い方

更年期に差し掛かると、女性ホルモンの急激な変動により、感情の起伏が激しくなりやすい時期を迎えます。涙もろさだけでなく、イライラや不安感も強まり、日常生活に支障をきたすこともあります。

更年期に見られる主な感情変化の特徴:

・些細なことで涙が出やすい

・怒りっぽくなる

・不安感が強まる

・共感性が高まる

・気分の浮き沈みが激しい

この時期を乗り切るためには、生活習慣の見直しが不可欠です。特に睡眠の質を高めることで、感情の安定性を保ちやすくなります。就寝時間を一定にし、寝室の環境を整えることから始めましょう。

運動面では、有酸素運動とストレッチを組み合わせることで、心身のバランスを整えることができます。ウォーキングやヨガなど、自分のペースで継続できる運動を選ぶことがポイントです。

食事面では、大豆製品や魚類を積極的に摂取し、植物性エストロゲンを補給することで、ホルモンバランスの急激な変化を緩和できます。カフェインや刺激物は控えめにし、代わりにハーブティーなどのリラックスできる飲み物を取り入れることをおすすめします。

年齢とともに変化する感情コントロールの方法

年齢を重ねるにつれて、感情のコントロール方法も進化していく必要があります。若い頃に効果的だった方法が、年齢とともに通用しなくなることも珍しくありません。

年代別の効果的な感情コントロール法:

・50代前半:瞑想やヨガの実践

・50代後半:趣味や創作活動の充実

・60代以降:社会貢献活動への参加

感情をコントロールする際の重要なポイントは、年齢に応じた適切な方法を選択することです。若い頃は感情を抑え込むことで対処していた人も、年齢を重ねるにつれて、感情を受け入れながらコントロールする方向へと移行していくことが望ましいでしょう。

体調管理も感情コントロールの重要な要素です。加齢とともに体力は低下していきますが、定期的な運動や適度な休息を取り入れることで、心身のバランスを保つことができます。散歩や軽いストレッチなど、無理のない範囲で体を動かす習慣をつけることが大切です。

また、年齢を重ねることで得られる経験値を活かし、感情の変化を予測して事前に対策を立てることも可能になります。自分の感情の傾向を理解し、適切な対処法を見つけることで、より安定した心理状態を保つことができます。

医学的な観点からみる涙もろさの原因と治療法

涙もろさの背景には、自律神経系の働きや脳内物質の変化、ホルモンバランスの乱れなど、様々な医学的要因が関係しています。涙の分泌は複雑な生理機能によってコントロールされており、その一つが乱れることで涙もろい状態に陥ることがわかっています。治療法としては、薬物療法やカウンセリング、生活習慣の改善など、症状や原因に応じた適切なアプローチが求められます。医師との相談を通じて、自分に合った治療法を見つけることが改善への近道となります。

涙腺の構造と涙が出るメカニズムの解説

人間の目には主涙腺と副涙腺という2種類の涙腺が存在し、それぞれが異なる役割を担っています。主涙腺は上まぶたの外側部分に位置し、感情的な刺激を受けた際に多量の涙を分泌する器官です。一方、副涙腺は目の周囲に複数存在し、普段の潤いを保つための基礎的な涙を作り出します。

涙の成分と種類:

・反射性の涙:異物が入った時に出る涙

・基礎的な涙:目の潤いを保つ涙

・感情性の涙:喜怒哀楽で出る涙

涙の分泌は自律神経系によって制御されており、特に副交感神経の働きが重要な役割を果たします。ストレスや緊張状態が続くと交感神経が優位になり、その後、リラックスした際に副交感神経が急激に活性化することで、涙が出やすくなります。

感情性の涙の場合、大脳辺縁系から視床下部への信号が、自律神経系を介して涙腺に伝わり、涙の分泌が促されます。この過程では、様々な神経伝達物質やホルモンが関与し、複雑な制御メカニズムが働いています。

ホルモンバランス改善のための治療選択肢

ホルモンバランスの改善には、医学的なアプローチと生活習慣の改善を組み合わせた総合的な治療が効果的です。女性ホルモンの乱れによる涙もろさに対しては、低用量ピルやホルモン補充療法などの薬物療法が選択肢として挙げられます。

医学的な治療オプション:

・低用量ピルの処方

・漢方薬による調整

・ホルモン補充療法

・抗不安薬の使用

・サプリメントの活用

治療を開始する前に、血液検査やホルモン検査を通じて、現在のホルモンバランスを正確に把握することが重要です。検査結果に基づいて、個々の状態に適した治療法を選択していきます。

生活習慣の改善も治療の重要な要素となり、規則正しい生活リズムの確立や適度な運動、バランスの取れた食事などが推奨されます。特に、大豆イソフラボンを含む食品の摂取や、オメガ3脂肪酸を豊富に含む食材の摂取が効果的とされています。

専門医との定期的な相談を通じて、症状の変化や副作用の有無をモニタリングしながら、治療内容を適宜調整していくことが望ましい方法です。

婦人科での診断と治療の進め方

婦人科での診察は、問診から始まり、ホルモンバランスの乱れによる涙もろさの原因を特定していきます。医師との詳しい相談を通じて、症状の頻度や程度、生活環境などを総合的に評価し、適切な治療方針を決定します。

診察での主なチェックポイント:

・月経周期の規則性

・PMS症状の有無

・ストレス要因の確認

・既往歴の確認

・家族歴の聴取

初診時には血液検査やホルモン検査を実施し、客観的なデータに基づいた診断を行います。検査結果と症状の関連性を分析し、最適な治療プランを立案していきます。時には心療内科や精神科との連携も考慮に入れ、心身両面からのアプローチを検討します。

治療開始後は定期的な経過観察を行い、症状の変化や治療効果を確認します。必要に応じて投薬内容の調整や生活指導を行い、長期的な視点で症状の改善を目指します。患者さん自身による症状日記の記録も、治療効果の判定に役立つ重要な情報となります。

漢方薬やサプリメントによるアプローチ方法

漢方薬やサプリメントによる治療は、身体全体のバランスを整えながら、穏やかに症状を改善していく方法です。漢方薬の処方には専門医による証の診断が必要であり、体質や症状に合わせて適切な処方を選択します。

代表的な漢方薬の処方例:

・加味逍遙散:イライラや不眠に効果的

・当帰芍薬散:貧血傾向の改善に有効

・抑肝散:神経の高ぶりを抑制

・桂枝茯苓丸:水分代謝を改善

・柴胡加竜骨牡蛎湯:自律神経を調整

サプリメントでは、必須脂肪酸やビタミンB群、マグネシウムなどの栄養素補給が有効です。特に、オメガ3脂肪酸は神経伝達物質の産生を助け、感情の安定化に寄与します。ただし、過剰摂取や他の薬との相互作用には注意が必要です。

これらの補完療法は、西洋医学的な治療と併用することで、より効果的な改善が期待できます。摂取開始後は、体調の変化を細かく観察し、医師に報告することが重要です。