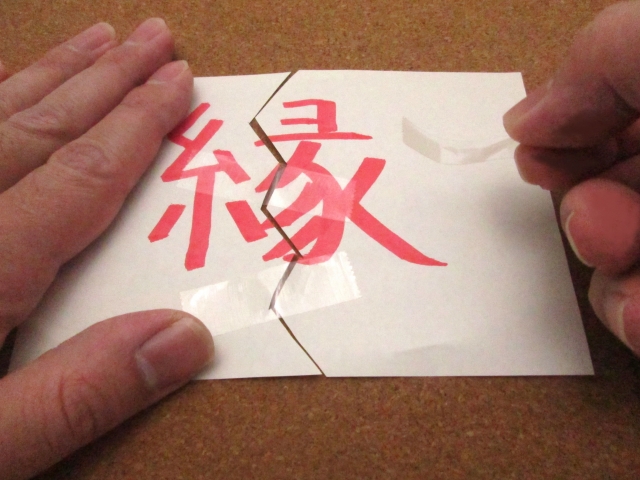

長年の結婚生活で積み重なった問題が限界に達し、パートナーから離婚を切り出されたとき、多くの人は「何とか関係を修復できないか」と考えます。しかし離婚回避の努力をしても手遅れになってしまうケースは少なくありません。

パートナーが離婚を決意するまでには長い葛藤の時間があり、表面化した時点ですでに内面では決断が固まっていることが多いです。このタイミングで関係修復を図るには、単なる謝罪や一時的な行動変容だけでは不十分でしょう。

本記事では離婚危機に直面した際に確認すべきサインや、状況に応じた対処法、そして「手遅れ」と感じる場合でも試せる最後の手段について具体的に解説します。離婚回避が難しい状況であっても、適切なアプローチで将来的な関係修復の可能性を残すヒントを見つけることができるでしょう。

離婚を切り出された理由を理解する

パートナーから離婚を切り出された場合、まず冷静にその理由を理解することが重要です。表面的な言葉だけでなく、その背後にある感情や長年の不満を把握しないと、効果的な対応ができません。

パートナーが離婚を決断する理由は一つではなく、複合的な要因が絡み合っていることが多いです。金銭問題や性格の不一致といった表面的な理由の裏には、尊重されていないという感情や信頼関係の喪失といった深い問題が隠れています。

相手の話をじっくり聞き、防衛的にならずに受け止めることが第一歩です。自分の視点からの言い訳や反論はこの段階では控え、パートナーがどのような気持ちでこの決断に至ったのかを理解することに集中しましょう。

モラハラや束縛が原因となるケース

モラルハラスメント(モラハラ)や過度な束縛が離婚の原因となるケースは非常に多いです。モラハラとは、言葉や態度による精神的な暴力のことで、相手の人格を否定したり、常に自分の考えを押し付けたりする行為を指します。自分では気づかないうちにモラハラをしていることもあります。

具体的なモラハラの例としては以下のような行動が挙げられます:

- 相手の言動を常に否定する

- 友人関係に干渉し交友関係を制限する

- 「お前のせいだ」と責任転嫁する

- 家計を握って生活費を渋る

- 子どもの前で配偶者を見下す発言をする

過度な束縛は、「愛しているから」という名目で行われることが多いですが、実際は相手を信頼していない証拠です。行動を監視したり、外出先を細かく報告させたり、服装や交友関係に口出しすることは、パートナーの自由と尊厳を奪います。

こうした行為が長期間続くと、被害者は自尊心を失い、精神的に追い詰められます。表面上は我慢しているように見えても、内心では「子どもが独立したら離婚しよう」と決意を固めていることがあります。この状態に気づいたときには、相手の心は既に離れていることが多く、行動パターンを変えようとしても「今さら遅い」と受け入れてもらえないことがほとんどです。

長年の不満が積み重なったケース

夫婦関係において、小さな不満や傷つきが日々積み重なり、やがて大きな亀裂となるケースは珍しくありません。一つひとつは些細なことでも、それが何年、何十年と続くと、修復不可能なダメージになることがあります。

家事の分担、子育ての方針、親族との付き合い方など、日常の意見の相違から生じる摩擦は、話し合いで解決されないまま放置されると根深い問題に発展します。特に「言っても無駄だ」と諦めて表面上は穏やかに過ごしているケースは危険信号です。

夫婦間の会話が必要最低限のものになり、お互いの気持ちや考えを共有しなくなると、心理的な距離は急速に広がります。「相手が何を考えているか分からない」「分かり合えない」という感覚が常態化すると、もはや他人同士になってしまいます。

パートナーからの小さなサインを見逃し続けると、ある日突然「離婚したい」と切り出されることになります。実はその背後には、何度も伝えようとしたメッセージや、無視された感情があったのです。この段階では「変わります」という約束だけでは信用されず、具体的な行動変容が見られない限り、離婚回避は困難でしょう。

健全な関係を築くためには、日頃からパートナーの小さな不満や要望に耳を傾け、互いを尊重する姿勢が重要です。問題が大きくなる前に対処することが、取り返しのつかない状況を防ぐ鍵となります。

子育て終了後の別離を計画していたケース

「子どものためだけに婚姻関係を続けている」というケースは少なくありません。こうした場合、子どもが成人して独立するタイミングで離婚を切り出されることがあります。表面上は平穏な家庭に見えても、内心では長年離婚を視野に入れていたというパターンです。

このような状況では、パートナーは子育て期間中、経済的な自立や離婚後の生活設計について着々と準備を進めていることが多いです。仕事のキャリアを築いたり、別居後の住居を探したり、貯金を確保したりと、具体的な行動を取っていることがあります。

子育てが一段落した後の人生設計について夫婦で話し合う機会がなかったり、「このまま一緒にいるのが当然」と思い込んでいたりすると、突然の離婚宣言に戸惑うことになります。実際には、パートナーの中では何年も前から決まっていた計画だったのです。

特に女性の場合、社会進出やキャリア形成の機会が増え、経済的自立が現実的になったことで、不満のある結婚生活に甘んじる必要性が減少しています。「子どもが巣立ったら自分の人生を取り戻したい」という思いは、特に50代前後の夫婦に多く見られる傾向です。

こうしたケースでは、離婚を回避するよりも、お互いが新しい人生のステージに進むことを受け入れ、円満な別れ方を模索する方が建設的かもしれません。子どもとの関係を維持しながら、新たな家族のあり方を探ることが大切です。

離婚回避が難しいと判断される状況

離婚回避を望む気持ちは理解できますが、現実的に修復が難しい状況もあります。こうした場合、無理に関係を継続しようとするよりも、双方にとって最善の選択を考えることが重要になります。

離婚回避が困難な状況には、いくつかの明確なサインがあります。これらのサインが複数当てはまる場合、関係修復には相当な努力と時間、そして相手の協力が必要になるでしょう。

心理的な距離が極端に広がってしまった場合や、相手が明確に離婚の意思を示している場合は、無理に引き留めようとすると状況が悪化する可能性があります。自分の気持ちだけでなく、パートナーの幸せも考慮した判断が求められます。

相手が会話や交流を拒絶している場合

パートナーが会話や交流を明確に拒絶している状態は、離婚回避が非常に難しい状況です。日常的な会話すら最低限に抑えられ、視線を合わせない、同じ空間にいることを避けるといった行動が見られる場合、心理的な距離はすでに大きく開いています。

こうした状態になるには、長い間の不満や失望が蓄積していることが背景にあります。「もう話し合っても無駄だ」という諦めや、「この人と関わると傷つく」という防衛本能が働いていることが多いです。

特に注意すべき拒絶のサインには以下のようなものがあります:

- 質問に対して最小限の返答しかしない

- 共通の話題や活動に興味を示さない

- 身体的な接触(抱擁やキスなど)を避ける

- 家族の集まりでも別々に行動する

- 将来の計画について話し合おうとしない

以前は感情的に反応していたのに、今は無関心になっているというケースは特に危険です。怒りや悲しみといった感情的な反応がある間は、まだ関心があるというサインですが、無関心になったときは完全に諦めている可能性が高いです。

この段階では、いきなり関係修復を求めるよりも、まず相手の空間と時間を尊重することが大切です。強引なアプローチは逆効果になり、拒絶反応をさらに強めることになります。少しずつ信頼関係を取り戻すための小さな一歩から始める必要があります。

相手が経済的に自立している場合

パートナーが経済的に自立している状況は、離婚回避が難しくなる大きな要因です。かつては経済的な理由で不満のある結婚生活を続けるケースが多かったですが、現代では共働き世帯が増加し、特に女性の社会進出と経済力向上により、経済面だけで夫婦関係を維持する必要性は低下しています。

経済的自立が進んでいるサインとしては、以下のような状況が考えられます:

- 安定した職業に就いている

- 個人名義の預金口座や投資がある

- 住宅ローンやクレジットカードなど個人の信用力がある

- 退職金や年金の準備ができている

- 独立した生活基盤を確保している

特に子育てが一段落した中高年夫婦の場合、女性側が専業主婦から再就職し、経済的な自信を取り戻したタイミングで離婚を決断するケースが増えています。以前は経済的な不安から離婚を踏みとどまっていても、自立の目処が立てば「我慢する理由がなくなった」と判断されることがあります。

経済的な依存関係がなくなると、関係を継続する理由は感情的なつながりや共通の価値観、生活の質の向上など、より本質的な部分に移行します。そうした本質的な部分での満足感が得られていない場合、離婚という選択肢はより現実的になります。

このような状況では、経済的な側面で引き留めようとするアプローチは効果がありません。むしろ、お互いの人生をより充実させるパートナーとしての価値を再確認し、感情的なつながりを取り戻す努力が必要です。

子どもからも支持されていない場合

子どもからの支持を失っている状況は、離婚回避が著しく困難になる深刻な要因です。子どもは家庭内の雰囲気や両親の関係性を敏感に感じ取るもので、長年の不和や片方の親の問題行動を目の当たりにしてきた子どもは、むしろ離婚を支持することがあります。

子どもが離婚に賛成しているサインとしては、以下のような状況があります:

- 「もう別れたら?」と直接提案してくる

- 片方の親と距離を置くようになる

- 家族の集まりを避けるようになる

- 将来の家族計画から片方の親を除外して話す

- 片方の親を擁護する発言が増える

子どもが成人している場合は特に、両親の離婚に対して現実的な判断をするようになります。「子どものため」という理由で不幸な結婚生活を続けることに、むしろ負担や罪悪感を感じる子どもも少なくありません。

親子関係においても信頼を失っている場合、単に夫婦関係だけでなく家族全体の修復が必要になります。しかし、長年にわたって子どもの前で配偶者を貶めたり、子どもを巻き込んだ夫婦喧嘩を繰り返したりしてきた場合、その信頼回復には非常に長い時間がかかります。

この状況では、まず子どもとの関係修復を優先し、彼らの気持ちや意見を尊重する姿勢を示すことが重要です。子どもを介して配偶者に働きかけようとするのではなく、親としての責任を果たしながら、家族全体のより良い関係を模索する姿勢が求められます。

相手が具体的な離婚準備を始めている場合

パートナーが具体的な離婚準備を開始している場合、関係修復は非常に困難です。こうした準備行動は、すでに内心で離婚を決断し、実行に移す段階に入っていることを示しています。

離婚に向けた具体的な準備行動には次のようなものがあります:

- 弁護士への相談や離婚調停の予約

- 別居先の物件探しや契約

- 財産分与や養育費に関する計算や交渉

- 戸籍謄本など離婚手続きに必要な書類の収集

- 共有財産や思い出の品の仕分け

特に計画的な人の場合、表面上は普通に振る舞いながらも、裏では着々と離婚の準備を進めていることがあります。子どもの卒業や就職、親の介護問題の解決など、特定のタイミングを見計らって準備を進め、その時期が来たら離婚を切り出すという計画的な行動パターンを取ることがあります。

このような場合、相手はすでに心理的にも実務的にも離婚への準備ができており、単なる説得や一時的な改善の約束では心変わりは期待できません。長期間かけて準備してきた決断を覆すには、それに見合うだけの大きな変化や真摯な姿勢が必要になります。

この段階では、無理に引き留めようとするよりも、お互いが納得できる離婚条件について冷静に話し合い、将来的な関係(特に子どもがいる場合)についての建設的な対話を心がけることが重要です。離婚後も何らかの形で関わりが続く可能性を考慮し、円満な別れ方を模索することが双方にとって有益でしょう。

離婚が手遅れでも試せる最終手段

離婚が決定的に思える状況でも、まだ試せる最終手段はあります。ただし、これらの方法は相手を説得して思い通りにするためのテクニックではなく、誠実な姿勢で関係を見直すアプローチです。

これらの方法を試す際は、即効性を期待するのではなく、長期的な視点で取り組む必要があります。相手の気持ちを尊重しながら、自分自身の変化に焦点を当てることが重要です。

関係修復の可能性が低くても、円満な別れ方を目指すことは将来的な関係のためにも意義があります。特に子どもがいる場合は、親としての関係は離婚後も続くことを念頭に置いて行動しましょう。

誠実な謝罪と反省の姿勢を示す

関係修復の第一歩は、誠実な謝罪と反省の姿勢を示すことです。この際、表面的な言葉だけの謝罪ではなく、自分の言動が相手にどのような影響を与えたのかを深く理解し、心からの謝罪を伝えることが重要です。

効果的な謝罪には以下の要素が含まれます:

- 具体的な行動を挙げて謝罪する

- 相手の気持ちに共感する姿勢を示す

- 言い訳や弁解をしない

- 自分の責任を明確に認める

- 今後どう変わるかの具体的な計画を述べる

「変わります」という約束だけでは不十分で、実際の行動変容が伴わなければ信頼は回復しません。特に長年の問題行動がある場合、一朝一夕で信頼を取り戻すことは困難です。継続的な変化の努力が必要になります。

謝罪する際の態度も重要です。高圧的な態度や、謝罪しながらも相手を非難するような言動は逆効果です。謙虚な姿勢で、相手の話に耳を傾け、感情を受け止めることが大切です。

「許してくれないのはおかしい」「私も変わったのだから受け入れるべき」といった考えは、真の反省とは言えません。相手が許すかどうかは相手の自由です。許してもらえなくても、自分の変化を続ける覚悟が必要です。

長期間にわたる問題行動の結果、相手の心が完全に離れてしまっている場合、謝罪だけで関係が修復されることは稀です。しかし、誠実な謝罪と継続的な変化の努力は、たとえ離婚という結果になったとしても、将来的な関係改善の土台となることがあります。

カウンセリングや専門家の助けを求める

夫婦関係が深刻な危機に陥った場合、カウンセリングや専門家の助けを求めることは非常に有効な手段です。第三者の視点が入ることで、お互いの主張や感情を冷静に整理し、建設的な対話が可能になることがあります。

夫婦カウンセリングでは、専門家が安全な環境を提供し、双方の意見を公平に聞きながら問題の本質を明らかにしていきます。感情的になりがちな対話を、専門家がファシリテートすることで、より建設的な方向に導くことができます。

個人カウンセリングは、自分自身の問題行動や思考パターンを理解し、変化するための助けになります。特にモラハラや依存症など特定の問題を抱えている場合は、専門的なプログラムやセラピーが必要なことがあります。

法律相談は、離婚の可能性を視野に入れながらも、様々な選択肢について専門的なアドバイスを得るのに役立ちます。調停や別居など、離婚以外の選択肢についても情報を得ることができます。

夫婦関係調整調停は、裁判所が提供するサービスで、専門の調停委員が間に入って夫婦関係の再構築を目指す手続きです。離婚前の最後の試みとして活用することができます。

専門家の助けを求める際の注意点として、相手に強制するのではなく、自分から変わる姿勢を示すことが大切です。「あなたに問題があるから」ではなく、「関係を良くするために一緒に取り組みたい」という姿勢で提案することが望ましいでしょう。

専門家の支援を受けることで、たとえ離婚という結果になったとしても、お互いを尊重した別れ方や、子どもがいる場合の協力関係を築くための助けになることがあります。

別居による冷却期間を提案する

感情が高ぶっている状況や、日常的な摩擦が続いている場合、一時的な別居による冷却期間を設けることは有効な選択肢です。適切に行われれば、お互いが距離を置くことで冷静に状況を見つめ直し、関係の再評価が可能になることがあります。

別居を提案する際のポイントは以下の通りです:

- 期間を明確に設定する(無期限ではなく、「3か月」など)

- 目的を共有する(単なる別れの前段階ではなく、関係を見直す時間)

- 連絡方法や頻度について合意する

- 子どもがいる場合は、面会の方法を事前に決めておく

- 経済的な取り決め(生活費の分担など)を明確にする

別居中は、お互いの空間と時間を尊重することが重要です。過度な連絡や監視は避け、相手が自分と向き合う時間を大切にします。この時間を自己成長の機会と捉え、カウンセリングを受けたり、自己啓発に取り組んだりすることも有益です。

別居によって得られる効果としては、日常的な摩擦がなくなることで感情的な反応が落ち着き、より冷静な判断ができるようになることが挙げられます。相手への依存や執着が強い場合、一人の時間を持つことで自立心が育つこともあります。

ただし、別居には注意点もあります。コミュニケーション不足が更なる誤解を生む可能性や、法的に不利な状況を作ってしまうリスクがあります。特に財産分与や親権に関わる問題については、事前に専門家に相談することをお勧めします。

別居の結果、必ずしも関係修復に繋がるとは限りませんが、少なくとも冷静な判断のための時間を得ることができます。最終的にどのような選択をするにしても、感情的にではなく、よく考えた上での決断ができるようになるでしょう。

財産分与で相手に有利な条件を提示する

離婚が避けられない状況になった場合、財産分与において相手に有利な条件を提示することで、少なくとも円満な別れを目指すことができます。これは単なる金銭的な問題ではなく、過去の行動に対する誠意の表れと捉えることができます。

財産分与で配慮できる点は多岐にわたります:

- 法定の分与割合以上の財産を提供する

- 住居の所有権や使用権を相手に譲る

- 年金分割で相手に有利な割合を提案する

- 子どもの教育費を全面的に負担する

- 離婚後の生活再建のための資金を提供する

特に長年専業主婦(夫)だった場合や、キャリアを犠牲にして家庭を支えてきた場合は、その貢献を正当に評価し、経済的に不利にならないよう配慮することが重要です。法律上の最低ラインではなく、相手の将来の生活基盤を考慮した提案を心がけましょう。

このアプローチのメリットは、感情的な対立を減らし、離婚プロセスをスムーズに進められることです。子どもがいる場合は特に、親同士の関係が敵対的になると子どもに悪影響を及ぼすため、円満な別れ方を模索することが重要になります。

一方で、無計画な譲歩は自分の将来の生活を圧迫する恐れがあるため、専門家(弁護士や財務アドバイザー)に相談しながら計画を立てることをお勧めします。感情に任せた決断ではなく、双方の長期的な生活設計を考慮した提案が望ましいです。

離婚後も親としての関係は続くことを念頭に置き、将来的な協力関係を築くための土台として、公平で誠意ある財産分与の提案を心がけましょう。経済的な側面での配慮が、感情面での和解のきっかけになることもあります。

離婚後の関係修復を目指すアプローチ

離婚が決定してしまった後でも、将来的な関係修復を目指すことは可能です。特に子どもがいる場合、何らかの形で交流が続くことが多いため、健全な関係構築は重要な課題となります。

離婚後の関係修復は、元の夫婦関係に戻ることを意味するわけではありません。新たな関係性、例えば子どもの親としての協力関係や、お互いを尊重する友人のような関係を築いていくことを目標とします。

時間の経過とともに感情が落ち着き、客観的に過去を振り返ることができるようになると、新しい関係構築の可能性が生まれることがあります。焦らず、相手のペースを尊重しながら、少しずつ信頼関係を育んでいくことが大切です。

子どもを介した関係の維持方法

子どもがいる場合、離婚後も親としての関係は継続します。この関係を健全に維持することは、子どもの健全な成長のためだけでなく、将来的な元配偶者との関係修復の基盤にもなり得ます。

子どもを介した関係を維持する上で重要なポイントには以下のようなものがあります:

- 子どもの前で元配偶者の悪口を言わない

- 子どもを仲介者や使者にしない

- 親としての役割と責任を誠実に果たす

- 子どもの行事や重要なイベントでは協力的に振る舞う

- 養育方針について話し合い、一貫性を保つ

子どもの福祉を最優先に考え、その視点から元配偶者と接することで、敵対的な感情を抑え、建設的なコミュニケーションが可能になります。「元夫(妻)」としてではなく、「子どもの父親(母親)」として尊重する姿勢が重要です。

親同士の関係が良好であると、子どもは安心して両親との関係を維持することができます。逆に、親同士が対立していると、子どもは忠誠心の葛藤に苦しみ、心理的な負担を抱えることになります。

連絡方法については、直接的な対話が難しい場合は、メールやメッセージアプリなど感情的になりにくい手段を利用することも一つの方法です。共同養育アプリなど、子育てに特化したツールを活用する家庭も増えています。

時間の経過とともに、子どもの成長イベント(入学式、卒業式、結婚式など)を通じて自然な交流が生まれることがあります。こうした機会を通じて、少しずつ信頼関係を再構築していくことが可能です。

自己改善に取り組み変化を示す

離婚後の関係修復において最も効果的なアプローチは、自分自身の改善に真摯に取り組むことです。言葉ではなく行動で変化を示すことで、時間をかけて信頼を取り戻す可能性が生まれます。

自己改善のために取り組むべき領域は人それぞれですが、共通して重要な点があります:

- 自分の問題行動の根本原因を理解する

- 専門家の助けを借りて継続的に取り組む

- 小さな成功体験を積み重ねる

- 結果ではなくプロセスを大切にする

- 他者からのフィードバックに素直に耳を傾ける

自己改善の取り組みは、元配偶者に見せるためではなく、自分自身のために行うべきです。本物の変化は内側から起こるもので、他者に認められたいという外発的な動機だけでは持続しません。

心理療法や自助グループへの参加は、自己理解を深め、健全な関係構築のためのスキルを学ぶ機会となります。特に依存症やトラウマ、アンガーマネジメントなど、特定の問題を抱えている場合は専門的な支援が効果的です。

健康的な生活習慣(適度な運動、バランスの良い食事、十分な睡眠)も心身の健康に直結し、感情コントロールや対人関係の質に大きく影響します。自己ケアを怠らず、心身両面からの健康を維持することが大切です。

新しい趣味や活動を通じて、ポジティブな社会的つながりを作ることも助けになります。視野を広げ、多様な価値観に触れることで、柔軟性と理解力が育まれます。

自己改善の成果は、即座に元配偶者との関係改善につながるわけではありませんが、長い目で見れば、あなたの変化は周囲の人々に伝わります。子どもがいる場合は特に、親としての成長が子どもを通じて元配偶者に伝わる可能性があります。

時間をかけて信頼を取り戻す方法

信頼関係の修復には時間がかかります。特に深い傷がある場合、一朝一夕で回復することはありません。焦らず、相手のペースを尊重しながら、地道に信頼を積み上げていくことが重要です。

信頼回復の基本的なステップとしては以下のような点が挙げられます:

- 小さな約束を確実に守る

- 言行一致を徹底する

- 透明性を持って行動する

- 相手の境界線を尊重する

- 過去の過ちを繰り返さない

初めは公的な場面や子どもに関する必要最低限の接触から始め、徐々に関係を発展させていくのが自然です。無理に親密さを求めると、相手の警戒心を強めてしまう恐れがあります。

「変わった」と口で言うのではなく、日々の行動で示すことが重要です。信頼は言葉ではなく行動の積み重ねによって構築されるものです。約束したことは必ず守り、誠実さを常に示すよう心がけましょう。

信頼回復の過程では、相手からの反応に一喜一憂せず、自分のすべきことに集中する姿勢が大切です。すぐに変化が見られなくても、一貫した行動を続けることが、長期的には実を結ぶことがあります。

過去の過ちを認め、同じ間違いを繰り返さないという姿勢を示し続けることで、相手の心に少しずつ変化をもたらすことができるかもしれません。過去の問題行動のパターンが完全に変わったと感じてもらえるまでには、相当の時間と努力が必要です。

元配偶者との関係が改善するかどうかは相手次第ですが、あなた自身が健全な関係を築ける人間に成長することは、将来のあらゆる人間関係にとって大きな資産になります。自分自身の成長に焦点を当て、結果は時間に委ねる姿勢が重要です。

再構築の可能性を模索する際の心構え

離婚後の関係再構築を考える際には、現実的な期待を持ち、適切な心構えで臨むことが大切です。希望を持つことは素晴らしいですが、幻想に基づいた期待は失望を招くだけです。

関係再構築に取り組む際の健全な心構えとしては以下のようなものがあります:

- 結果ではなくプロセスに価値を置く

- 相手の自由意志と選択を尊重する

- 自分のできることに集中する

- 過去の関係とは異なる新たな関係構築と捉える

- 無理強いをしない

再構築の道筋は一直線ではなく、進展と後退を繰り返すことが多いです。焦らず、長期的な視点で取り組むことが大切です。

過去の過ちを踏まえて、新たな関係性を一から構築していくという姿勢が重要です。過去と同じパターンに戻らないよう、注意深く自分の言動を見つめ直すことが必要です。

相手が関係の再構築に興味を示さない場合は、その選択を尊重する勇気も必要です。執着は新たな問題を生み出すだけで、本当の意味での関係改善にはつながりません。

自分自身の幸福を他者に依存せず、自立した人間として成長することで、逆説的に健全な関係を築く可能性が高まります。自分が満たされていれば、相手に過度な期待や要求をすることなく、より対等な関係を提案できるようになります。

関係の再構築が実現しなかったとしても、自己成長の過程で得た気づきや変化は無駄になりません。新たな人間関係や将来の可能性に対してオープンな姿勢を持ち、過去にとらわれず前進する勇気を持つことが大切です。最終的には、相手との関係がどうなるかにかかわらず、自分自身の人生を充実させることに焦点を当てましょう。