子どもの乳歯を保存することに対して「気持ち悪い」と感じる人がいる一方で、「成長の記録として大切にしたい」という意見もあります。この記事では、乳歯保存に関する様々な考え方や文化的背景、実際の保存方法について詳しく解説します。

乳歯の保存は国や地域によって習慣が異なり、日本では昔から「屋根に投げる」という風習がありましたが、現在では専用ケースに入れて保管する家庭が増えています。保存方法は個人の価値観によって大きく分かれるため、どの選択が正しいということはありません。

乳歯保存に抵抗感を持つ方々の気持ちを理解しつつ、保存を選ぶ家庭のための具体的な方法やアイデアもご紹介します。子どもの成長記録として何を残し、何を手放すかは、それぞれの家庭で自由に決められることです。

乳歯保存の文化的背景と各国の習慣

乳歯の保存や処分に関する習慣は世界各地で異なる文化的背景を持っています。日本では古くから「下の歯は屋根に、上の歯は縁の下に投げる」という風習が存在し、次に生える永久歯が丈夫に育つようにとの願いが込められていました。

一方、欧米ではトゥース・フェアリー(歯の妖精)という伝説があり、抜けた乳歯を枕の下に置いておくと、夜中に妖精がコインやプレゼントと交換していくという風習があります。この場合、親が密かに歯を回収して保管することが多いようです。

現代では住環境の変化などにより、伝統的な処分方法ができなくなったことや、子どもの成長記録として残したいという親の思いから、専用ケースに保管する家庭が増えています。文化や家庭環境によって乳歯との向き合い方は様々であることが分かります。

日本の伝統「屋根に投げる」から保存ケースまでの変遷

日本には長い間、乳歯が抜けたら「下の歯は屋根の上に、上の歯は縁の下に投げる」という風習が根付いていました。この行為には「次に生える永久歯が丈夫になるように」という願いが込められていて、特に「ネズミのように丈夫な歯が生えますように」と唱えながら投げる地域もありました。

この伝統的な風習は、一戸建て住宅が主流だった時代には広く実践されていましたが、現代の住環境の変化により実行が難しくなっています。特にマンションやアパートなどの集合住宅では「屋根」や「縁の下」がない場合が多く、この伝統を行うことができません。

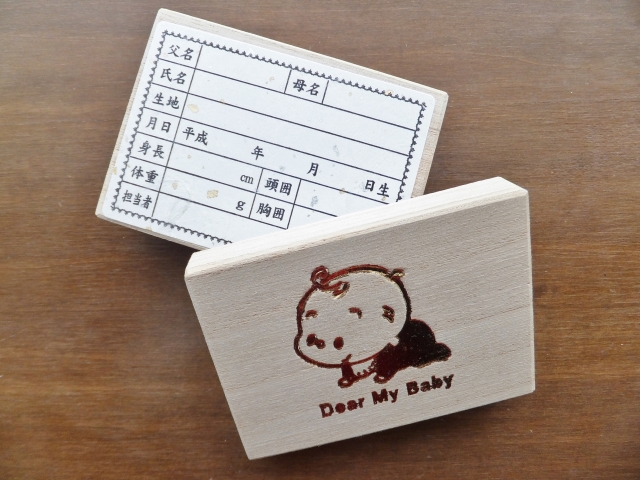

そこで登場したのが「乳歯ケース」です。現在では様々なデザインの乳歯保存用ケースが市販されており、中には歯科医院でもらえるものもあります。

- リンゴ型の木製ケース

- 上下の歯を区別して保存できるタイプ

- キャラクターデザインの子ども向けケース

このような専用ケースの普及により、乳歯を「捨てる」のではなく「保存する」という選択肢が一般的になりつつあります。歯医者さんで抜いた乳歯を持ち帰る際に、そのまま捨てるのではなく記念として保管する家庭が増加しています。

かつての風習が持っていた「願掛け」の要素から、現代では「成長の記録」としての意味合いに変化していることが特徴的です。一部の親は「全ての乳歯を集めて記念に残したい」と考え、乳歯が抜けるたびに丁寧に保存し、場所や日付を記録している場合もあります。

欧米の「トゥース・フェアリー」と乳歯保存の関係性

欧米圏、特に英語圏で広く親しまれている「トゥース・フェアリー(歯の妖精)」の伝説は、子どもたちの乳歯体験を特別なものにしています。この習慣では、乳歯が抜けた子どもが就寝前にその歯を枕の下に置くと、夜中に訪れるトゥース・フェアリーが歯を持ち去り、その代わりにコインやちょっとしたプレゼントを残していくというものです。

日本の「屋根に投げる」習慣と異なり、この文化では歯そのものを「交換」する形になります。ここで興味深いのは、多くの親が歯の妖精の「代理人」として歯を密かに回収し、実は保存していることです。

- 小さな銀製やガラス製の専用ボックス

- 子どもの名前や日付が刻まれたケース

- 「First Tooth(最初の乳歯)」専用の装飾付きホルダー

欧米のギフトショップでは、こうした乳歯保存グッズが多く販売されており、特に最初に抜けた乳歯を記念品として保管する文化が根付いています。歯の妖精の習慣を通じて、子どもは成長の節目を楽しく体験できる一方、親は密かに大切な記念品を保管できるという二重の意味を持っているのです。

興味深いことに、トゥース・フェアリーの習慣は近年日本にも徐々に広まりつつあります。グローバル化の影響で文化的交流が進み、日本でもトゥース・フェアリー用のグッズが販売されるようになりました。伝統的な日本の風習と海外の習慣が融合し、新たな乳歯との関わり方が生まれています。

シングルファーザーや外国人家庭における乳歯保存の考え方

シングルファーザーや外国人家庭では、乳歯保存に対する考え方が日本の一般家庭とは異なる場合があります。多文化背景を持つ家庭では、それぞれの国の伝統や習慣が混ざり合い、独自の乳歯との向き合い方が生まれることがあります。

実際に日本人女性が外国人のシングルファーザーの友人から「子どもの乳歯を保存している」と聞いて驚いたというエピソードがあります。彼女自身は乳歯保存の習慣がなかったため「気持ち悪い」と感じましたが、その後インターネットで調べると専用ケースの存在を知り、文化的な違いを理解したという事例があります。

外国人家庭では母国の習慣を大切にしながらも、居住国の文化を取り入れることで子どもにアイデンティティを感じさせたいという思いがあります。

- 母国の伝統的な儀式と現地の習慣の融合

- 両親の出身国が異なる場合の折衷案

- 国際結婚家庭での文化継承の一環

シングルファーザーの場合、子どもとの思い出や成長記録を特に大切にする傾向があり、乳歯のような形に残る記念品に対して感傷的な価値を見出すことがあります。母親不在の中で育児を担う父親にとって、子どもの成長の節目となるものは特別な意味を持つことが多いです。

国際的な視点で見ると、乳歯保存の習慣は決して珍しいものではありません。単に文化的背景や個人の価値観によって「保存する」か「処分する」かの選択が分かれているだけであり、どちらが正しいというわけではないことが分かります。

乳歯保存に対する多様な意見と感情

乳歯保存に関しては「気持ち悪い」と感じる人から「子どもの成長の証として大切にしたい」と考える人まで、感情や価値観が大きく分かれます。このような感情の違いは、個人の育った環境や文化的背景に影響されることが多いです。

実際に乳歯を保存している人々からは「小さくて可愛い」「成長の記録として残したい」という意見が聞かれる一方で、保存していない人々からは「汚らしい」「何でも取っておけばいいというものではない」といった意見も出ています。

興味深いのは、同じ家族内でも意見が分かれることがあり、子ども自身は親が保存していることに「ゲッ!」と引いた反応をするケースもあるようです。乳歯保存は単なる習慣の問題ではなく、感情や価値観が複雑に絡み合う話題だといえるでしょう。

「気持ち悪い」と感じる親の心理と理由

乳歯の保存に抵抗感を持ち「気持ち悪い」と感じる親の心理には、いくつかの共通した理由があります。その感覚は決して珍しいものではなく、多くの人が共感する部分があります。

体の一部であった乳歯を保管することに対して不快感を覚える人は少なくありません。特に「汚らしい」「遺品のようで気味が悪い」といった感覚は、髪の毛やへその緒などの保存にも同様の反応を示す傾向があります。ある親は「髪の毛を入れて飾るケースも遺髪に見えてしまう」と述べています。

抵抗感の背景には、衛生観念や死生観が関係していることがあります。日本では伝統的に「屋根に投げる」という処分方法があったため、歯を「保存する」という発想自体が新しく、違和感を覚える人も多いです。

- 歯の上に付着していた細菌への衛生的懸念

- 体の一部を取っておくことへの根本的な抵抗感

- 保存方法や保管場所に関する実用的な問題

文化的な視点からみると、日本では乳歯を「投げる」という行為を通して子どもの成長を祝う風習があったため、「保存する」という選択肢が比較的新しい考え方であることも影響しています。保存よりも「次の歯が丈夫に生えてくること」を重視する価値観が伝統的にあったのです。

「取っておいても特に意味がない」という実用的な考え方も見られます。思い出の品としての価値を見出せない場合や、スペースの制約などから「必要なものだけを残す」という選択をする家庭もあります。何かを残す際には「それがもたらす価値」と「保管するコスト」を天秤にかける判断が働きます。

「成長の記録」として大切にする親の思い

乳歯を「成長の記録」として大切に保存する親たちの思いには、子どもの成長への愛情と時間の経過に対する感傷が込められています。彼らにとって乳歯は単なる「抜けた歯」ではなく、子どもの発達の貴重な証拠であり、二度と戻らない幼少期の象徴なのです。

実際に乳歯を保存している親たちからは「歯が生えた時に嬉しかった気持ちを思い出すと捨てることができなかった」という声が聞かれます。最初の乳歯が生えた時の喜びや興奮は多くの親にとって忘れられない瞬間で、その記念品としての価値は計り知れないものがあります。

乳歯の小ささは子どもの成長を実感させてくれる要素でもあります。「小さくて可愛い」という感想が多く、たまに見返すことで当時の子どもの姿を思い出すきっかけとなっています。

- 日付や抜けた場所を記録して整理する親

- 特別な記念日に見返す家族の習慣

- 将来子どもに渡すための保管

映画「南極料理人」では主人公が娘の抜けた歯をお守り袋に入れて大事に持ち歩くシーンがあり、親の愛情表現として描かれています。離れて暮らす親子の場合、このような形で絆を感じることもあるようです。

乳歯保存には「未来の自分たちへのタイムカプセル」としての意味合いもあります。何年後かに家族で見返した時に、当時の思い出話に花を咲かせる貴重な材料となる可能性を見据えて保管している家庭も少なくありません。子どもが親になった時に、自分の子どもの乳歯と比べてみるという世代を超えた繋がりを意識する場合もあります。

専門家(歯科医師・歯科技工士)の視点からみた乳歯保存

歯科医師や歯科技工士といった専門家は、一般の親とは異なる視点で乳歯の保存を考えています。彼らにとって乳歯は単なる思い出の品以上の専門的価値を持つものです。

歯科技工士の中には、子どもの抜けた乳歯をすべて保存し、上下20本が揃った段階でシリコンや石膏に植立して顎模型を作製しようと考える人もいます。この場合、乳歯は単なる「記念品」ではなく、専門的な「作品」の素材となるのです。

歯科医院によっては、乳歯の保存を推奨し、専用ケースを配布している所もあります。木製のリンゴ型など子どもが喜ぶデザインのケースを提供することで、歯の健康への関心を高める教育的効果も期待しています。

- 全乳歯を集めて歯列模型を作る専門的アプローチ

- 歯科医院が配布する専用保存ケース

- 歯の構造を学ぶための教材としての活用

専門的な観点からは、乳歯のエナメル質や象牙質の状態を観察することで、子どもの成長過程における栄養状態や健康状態を振り返ることができるという利点もあります。成長期の記録として医学的な価値を持つ可能性があるのです。

歯科医療の世界では、乳歯の保存に対して「気持ち悪い」という感覚よりも「研究対象」「教育素材」「記録」としての価値を見出す傾向があります。専門家のこうした視点は、一般の親が乳歯保存に対して持つ抵抗感を和らげる効果があるかもしれません。

乳歯保存の実践方法とアイデア

乳歯を保存する際には様々な方法やアイデアがあります。単に箱にしまっておくだけでなく、クリエイティブな形で記念に残すこともできます。保存方法の選択肢が増えることで、「気持ち悪い」という感覚を軽減することもできるでしょう。

多くの親が利用している専用ケースには、木製・銀製・ガラス製など様々な素材のものがあり、子どもの好みや家庭のインテリアに合わせて選ぶことができます。保存方法を工夫することで、より意味のある形で子どもの成長記録を残すことが可能です。

乳歯保存には医学的な価値もあり、将来的に幹細胞研究などに活用できる可能性も指摘されています。単なる記念品としてだけでなく、子どもの健康に貢献する可能性を秘めた「生体資料」として保管する視点も生まれています。

専用ケースの種類と選び方(木製・銀製・ガラス製)

乳歯を保存するための専用ケースには様々な種類があり、それぞれに特徴や魅力があります。保存方法によって印象も大きく変わるため、家庭のスタイルや価値観に合わせた選択が重要です。

木製のケースは温かみがあり、子ども向けのデザインが多いのが特徴です。リンゴ型やクジラ型など、かわいらしいフォルムのものが人気で、子どもが喜ぶデザインが豊富にあります。天然素材なので経年変化を楽しめる点も魅力的です。

銀製のケースは高級感があり、ヨーロッパを中心に伝統的に使用されてきました。長期保存に適した耐久性があり、世代を超えて受け継ぐことができる家宝としての価値も持っています。名入れサービスなどで個性を出すことも可能です。

- 一本ずつ区別して保存できる仕切り付きタイプ

- 上下の歯を分けて収納できる二段式ボックス

- 乳歯の本数分(20個)の穴が開いているデザイン

ガラス製のケースは透明感が特徴で、中の乳歯を見せる展示的な要素を持っています。インテリアとしての調和もよく、おしゃれな印象を与えます。蓋付きの小さなガラスボトルタイプは省スペースで保管しやすいでしょう。

最近ではカスタマイズ可能なケースも増えており、子どもの名前や抜けた日付を刻印できるタイプや、成長記録を一緒に書き込めるメモリアル機能付きのものもあります。写真と一緒に保存できるフォトフレーム型のケースなど、思い出との関連付けを強化したデザインも人気です。

乳歯ケースを選ぶ際には、単に見た目だけでなく、防湿性や耐久性、収納のしやすさなど実用面も考慮するとよいでしょう。子どもが大人になっても価値を感じられるようなデザインを選ぶことで、長期的な記念品としての質を高めることができます。

乳歯を使った記念品作りとクリエイティブな保存方法

乳歯の保存方法は単に箱にしまっておくだけではなく、創造的なアプローチで思い出に残る記念品を作ることもできます。このようなクリエイティブな保存方法は「気持ち悪い」という印象を和らげ、芸術的な価値を生み出すことができるのです。

歯科技工士など専門的な知識を持つ人の間では、全ての乳歯(上下20本)が揃ったら顎模型を作製するというアイデアがあります。乳歯を石膏やシリコンに植立し、歯肉部分をレジンで再現することで、子どもの幼少期の歯列を立体的に保存できます。これは専門的な技術が必要ですが、歯科医院によっては乳歯が全て揃った段階で模型作製を引き受けてくれる所もあります。

一般家庭でも取り組めるアイデアとしては、乳歯と一緒に撮影した写真やイラスト、抜けた日の日記などを合わせたスクラップブック作りがあります。乳歯の周りに当時の思い出を集めることで、単なる「歯」以上の意味を持たせることができます。

- 乳歯と抜けた時の写真をセットにしたメモリアルボード

- 一本ごとに抜けた状況を記録したストーリーブック

- 乳歯の形を模した銀や金のチャーム作成

芸術的なアプローチとしては、乳歯をアクセサリーに加工するというアイデアもあります。樹脂に封入したペンダントや、特殊な技術で陶器に焼き付けたプレートなど、専門業者に依頼することで美しい記念品に変身させることができます。

保存方法を工夫することで、「取っておくだけ」という漠然とした形ではなく、「家族の歴史の一部」として意味のある形で残すことができます。子どもが大きくなった時に「ただの歯を取っておいた」と感じるか、「成長の物語を残してくれた」と感じるかは、保存の仕方次第で大きく変わるでしょう。

保存した乳歯のDNA活用と将来的な医療価値

乳歯の保存には感情的な価値だけでなく、医学的・科学的な価値もあることが近年注目されています。特に乳歯に含まれる幹細胞やDNAは、将来的な医療利用の可能性を秘めています。

乳歯、特に自然に抜けたばかりの乳歯には、歯髄と呼ばれる部分に間葉系幹細胞が含まれていることがあります。この幹細胞は将来的に再生医療などに活用できる可能性があり、欧米を中心に乳歯バンク(乳歯を保存する専門施設)が設立されています。

実際に欧州のある国では「最初の一つだけは取っておく」という親がいて、その理由として「何かの病気にかかったとき、乳歯のDNAを培養して治療に役立てることができる」可能性を挙げています。現時点ではまだ研究段階の部分もありますが、将来的な医療技術の発展に備えた「生体資料」としての価値を見出す考え方です。

- 間葉系幹細胞を含む歯髄の医療利用可能性

- 遺伝的疾患の診断に活用できるDNA情報

- 将来的な再生医療のための自家細胞源

乳歯のエナメル質や象牙質には、子どもが成長する過程での環境因子や栄養状態が記録されています。過去の栄養不足や特定の疾患、環境汚染物質への曝露などが乳歯の状態に影響を与えることがあり、これらの情報は将来的な健康リスク評価に役立つ可能性があります。

現状では一般家庭が乳歯から医療的価値を直接引き出すことは難しいですが、乳歯バンクなどの専門施設に預けることで、将来的な選択肢を残しておくことはできます。日本ではまだ一般的ではありませんが、海外では乳歯保存サービスを提供する企業も増えています。

このような科学的・医療的側面は、乳歯保存に対する「気持ち悪い」という感覚を和らげる要素になるかもしれません。単なる「思い出の品」としてではなく、子どもの健康に貢献する可能性を持つ「生体資料」として捉えることで、保存の意義が広がります。

乳歯以外の子どもの成長記録の保存

乳歯保存の是非を考える際、他の成長記録との比較は参考になります。へその緒や初めて切った髪の毛など、子どもの成長過程で親が保存を検討するものは他にもあり、それぞれに対する感覚には個人差があります。

デジタル時代の現代では、写真や動画で成長記録を残すことが容易になりました。物理的な「モノ」としての記録と、デジタルデータとしての記録をどう組み合わせるかは、各家庭の価値観によって異なります。

成長記録の保存は文化的背景や時代によっても変化しており、現代の日本では「何を残し、何を手放すか」の選択肢が増えています。大切なのは家族の思いや価値観に基づいた選択をすることであり、他の家庭と比較する必要はありません。

へその緒や初めて切った髪の毛の保存との比較

子どもの成長記録として保存を検討されるものには乳歯の他に、へその緒や初めて切った髪の毛などがあります。これらの保存に対する感覚は人それぞれで、保存する派と保存しない派に分かれます。

へその緒は日本の伝統的な文化では「命の象徴」として大切に保管される傾向がありました。専用の「へその緒入れ」に納めて保管する習慣があり、子どもの健やかな成長や無事を願うお守りのような意味合いを持っていました。現代では保存しない家庭も増えていますが、病院で出産した場合は持ち帰るかどうか選択できることが多いです。

初めて切った髪の毛(産毛)を記念として保存する習慣も古くからあります。特に「お宮参り」や「初節句」などの行事に合わせて行う「産毛剃り」の際の髪を小さな袋や専用ケースに入れて保管する家庭があります。

- 乳歯:20本程度あり、時期も分散して抜ける

- へその緒:出産時の1本のみで、保存の判断は1回

- 初めて切った髪:量は少なく、記念日に関連付けやすい

保存に対する抵抗感の度合いは個人によって異なりますが、一般的にへその緒は「生命の誕生」を象徴する特別なものとして抵抗感が少ない傾向があります。一方で乳歯は体の一部が「脱落」したものであるため、保存することに違和感を覚える人が多いようです。

興味深いのは同じ家庭でも「へその緒は保存するが乳歯は保存しない」「乳歯は保存するがへその緒は保存しない」といったように、保存対象によって判断が分かれることがあります。ある親の声として「へその緒はとっていません。(海外で出産したから、かもしれません)」というコメントがあり、文化的背景や出産場所によっても判断が左右されることが分かります。

何を残し、何を手放すかは家族の価値観や住環境、保管スペースなどによっても変わってきます。どの選択が正しいということはなく、それぞれの家族が自分たちにとって意味のあるものを選んで残していくことが大切です。

ペットの乳歯保存など関連する習慣

子どもの乳歯保存と関連して興味深いのは、ペットの乳歯を保存する飼い主も増えていることです。犬や猫などのペットも乳歯から永久歯へと生え変わる過程を経るため、その瞬間を記念として残したいと考える人がいます。

実際に「うちの猫たちの乳歯も乳歯ケースに入れて保存しています」という声もあり、子どもと同様にペットも家族の一員として大切に思う気持ちの表れとなっています。ペット用の「トゥースボックス」という専用ケースも市販されているほど、この習慣は広がりを見せています。

ペットの乳歯保存には独自の難しさがあります。犬や猫の乳歯は人間の子どもと違い、飲み込んでしまうことが多く、見つけることが困難です。そのため、偶然見つけた乳歯は特に貴重なものとして大切に保管される傾向があります。

- ペット専用の乳歯ケース(骨型やパウ型のデザイン)

- ペットの名前や日付を刻印できるカスタムケース

- 首輪やタグに取り付けられる乳歯ホルダー

映画「南極料理人」では主人公が娘の乳歯をお守りとして持っていたように、ペットの乳歯を「お守り」として保管する飼い主もいます。特に愛着の強いペットの場合、その一部を形見として残しておきたいという感情は理解できるものです。

保存対象が人間からペットへと広がることで、「体の一部を保存する」という行為自体への抵抗感が薄れる可能性もあります。子どもの乳歯保存に抵抗を感じていた人でも、愛するペットの記念品としては受け入れられるケースもあり、感情と保存対象の関係性は複雑です。

デジタル時代における子どもの成長記録の残し方

デジタル技術の発展により、子どもの成長記録の残し方は大きく変化しています。かつては物理的な「モノ」として保存することが主流でしたが、現代ではデジタルデータとしての記録方法が増え、選択肢が広がっています。

スマートフォンの普及により、子どもの日々の成長を写真や動画で簡単に記録できるようになりました。乳歯が抜けた瞬間や、抜けた後の笑顔など、以前なら残せなかった細かな変化も鮮明に記録することができます。物理的な乳歯そのものを保存することに抵抗がある場合でも、その出来事を写真で残すことは比較的抵抗が少ないでしょう。

デジタルスクラップブッキングアプリを活用すれば、乳歯が抜けた日の写真と一緒に日付や状況、子どもの反応などを記録することができます。実際の乳歯は処分しても、その記録を残すことで成長の記念として十分機能します。

- 成長記録専用アプリでの出来事の時系列保存

- 写真と日記を組み合わせた電子アルバム作成

- 3Dスキャンによる乳歯の立体データ保存

最近では3Dスキャン技術を活用して、乳歯の立体データを保存するサービスも登場しています。実物は処分しつつ、形状データだけを残すことで「気持ち悪さ」を軽減しながら記念として残すことができます。

デジタルとアナログを組み合わせた方法として、乳歯が抜けた時の写真と一緒に日付や状況を記録した紙のカードを作り、それを保存する方法もあります。乳歯そのものではなく「出来事」を記録することで、成長の記念としての役割を果たします。

デジタル記録の利点は省スペースであることと、データの複製や共有が容易なことです。遠方に住む祖父母とも成長記録を共有しやすく、万が一の紛失リスクも低減できます。一方で、技術の変化によるデータ形式の陳腐化や、長期的な保存の安定性という課題もあります。