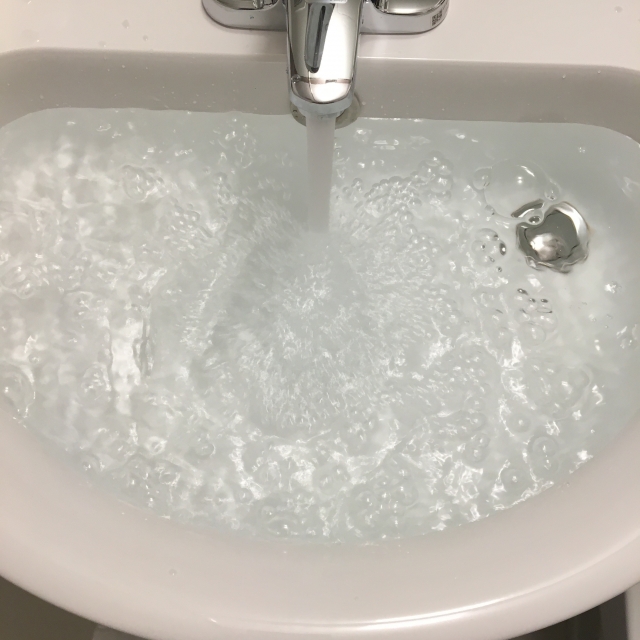

毎日使う洗面台がびしょびしょになることは多くの家庭で悩みの種となっています。洗面台周りの水はねは見た目が悪いだけでなく、カビや雑菌の繁殖の原因にもなり得ます。特に風通しの悪い場所にある洗面台は湿気がこもりやすく、対策が必要です。

洗面台がびしょびしょになる主な原因は、洗顔や手洗いの際の水はね、洗面台の高さが使用者に合っていないこと、コンタクトレンズ装着時の手の動きなどが挙げられます。効果的な対策としては、専用の拭き取り道具を用意することや、使用後すぐに拭き取る習慣を家族全員で共有することが重要です。

本記事では洗面台のびしょびしょ対策として、最適な拭き取り道具の選び方からその収納方法、そして水はねを最小限に抑える使い方まで総合的にご紹介します。日常的に実践できる簡単な方法から取り入れていくことで、いつも清潔で気持ちの良い洗面空間を維持することができるでしょう。

洗面台がびしょびしょになる主な原因

洗面台周りが濡れてしまう原因はいくつか考えられます。一番多いのは洗顔や手洗いの際に水が飛び散ることです。特に急いでいるときや子どもが使用するときは水はねが多くなりがちです。

洗面台の構造自体が水はねを招いていることもあります。洗面ボウルが浅すぎたり、蛇口の位置や高さが使用者の身長に合っていなかったりすると、水が飛び散りやすくなります。コンタクトレンズユーザーは手と洗面ボールを行き来する動作が多く、水滴が広がりやすい傾向があります。

家族それぞれの使い方の癖も原因となることが多いです。顔を洗う時の姿勢、水の出し方、手の動かし方によって水はねの量は大きく変わります。洗面台周りにタオルや拭き取り道具がすぐに取れる場所に置かれていないと、拭き取る習慣がつきにくいという環境要因も見逃せません。

家族の洗面習慣による水はねの問題

家族それぞれの洗面習慣は水はねの大きな要因となります。特に朝の忙しい時間帯には丁寧に洗面することが難しく、水はねが増える傾向にあります。洗顔時に体を大きく前かがみにせず、顔を洗面ボウルに近づけて洗うことが理想的です。水を手ですくう際も、洗面ボウルの中で行うと水はねが減ります。

子どもは身長が低いため、洗面台に十分に手が届かず、無理な姿勢で洗面することが水はねの原因になることがあります。踏み台を用意することで適切な高さで洗面できるようになり、水はねが軽減されます。

うがいをする際は体を前かがみにして、口を洗面ボウルに近づけることが重要です。洗面ボウルから離れた位置でうがいをすると、水が飛び散りやすくなります。

歯磨きの際には洗面ボウルの上で行い、水やハミガキ粉が飛び散らないよう意識することが大切です。電動歯ブラシを使用している場合は特に注意が必要で、ブラシを口に入れてから電源を入れるようにします。

- 洗顔時は顔を洗面ボウルに近づける

- うがいは体を前かがみにして行う

- 歯磨きは洗面ボウルの上で

- 子どもには適切な高さの踏み台を用意する

手を洗った後に蛇口や洗面台に水が垂れることも多いです。手を洗った後はボウルの上で軽く振って水気を切り、その後タオルで拭くとよいでしょう。この小さな習慣が洗面台周りの水はねを大幅に減らします。

洗面台の高さや構造が使用者に合っていない場合の影響

洗面台の高さや構造は水はねと密接な関係があります。標準的な洗面台の高さは約80センチですが、これが使用者の身長に合っていないと不自然な姿勢で使用することになり、水はねの原因となります。

特に子どもや身長の低い方にとって、高すぎる洗面台は大きな問題です。無理な姿勢で洗面すると、水が手首から腕を伝って洗面台に垂れたり、洗面ボウルの縁に当たって飛び散ったりします。このような場合は踏み台を設置すると改善されます。

洗面ボウルの形状も水はねに影響します。浅すぎるボウルは水はねが多く、深めのボウルは水が跳ね返りにくい傾向があります。蛇口の位置や水の出る角度も重要で、水流がボウルの壁に直接当たると跳ね返りが大きくなります。

洗面台と壁の間に隙間がある場合、そこに水が溜まりやすくなります。この部分は掃除がしにくく、カビが発生しやすい場所でもあります。シリコンコーキングなどで隙間を埋めることで、水の侵入を防ぐことができます。

水栓の種類も水はねに関係します。レバー式の水栓は使いやすい反面、レバーを動かす際に水が飛び散ることがあります。洗面台周りが濡れやすい場合は、節水型の水栓に変更することで水量を調整しやすくなり、水はねを減らせることがあります。

コンタクトレンズ使用者特有の水はね増加の理由

コンタクトレンズユーザーの洗面台使用には特有の課題があります。コンタクトレンズの装着や取り外しの際には、洗面ボウルと目元を何度も行き来する動作が発生します。この過程で、濡れた手から水滴が洗面台周りに落ちやすくなります。

レンズケースや洗浄液、保存液などを洗面台に置く必要があるため、限られたスペースで複数の作業を行います。その結果、手元が狭くなり、水が飛び散りやすい環境が生まれます。コンタクトレンズ関連の小物類が濡れることで、洗面台全体が湿った状態になることも少なくありません。

コンタクトレンズの装着は細かい作業であり、集中して行うため周囲への配慮が疎かになりがちです。水滴が落ちていることに気づかず、そのまま放置してしまうことが多いでしょう。

対策としては、コンタクトレンズ専用のマットを洗面台に敷くことが効果的です。シリコン製やマイクロファイバー製のマットは水を吸収し、作業スペースを清潔に保つ助けになります。装着前にペーパータオルを広げておき、その上で作業することも有効です。

- コンタクトレンズ専用のマットを使用する

- 作業前にペーパータオルを広げておく

- 使用後は必ず拭き取る習慣をつける

コンタクトレンズユーザーが複数いる家庭では、使用時間をずらすことで洗面台の混雑を避け、丁寧に使用・清掃する時間的余裕を持つことができます。個人用の小さなトレイを用意して、そこにレンズ関連のアイテムをまとめておくことも整理整頓に役立ちます。

洗面台の水はねを拭き取るための最適な道具

洗面台の水はねを効果的に拭き取るためには、適切な道具選びが欠かせません。吸水性の高い素材は少ない労力で素早く水分を取り除けるため、日常の清掃がぐっと楽になります。

人気の高い拭き取り道具としては、マイクロファイバークロス、専用タオル、超吸水スポンジ、速乾性素材(ブリッツなど)があります。それぞれに特徴があり、家庭の状況や好みに合わせて選ぶとよいでしょう。

使い捨てのキッチンペーパーやティッシュも便利ですが、ゴミが増えるというデメリットがあります。一方、使い古しのタオルをリサイクルして洗面台用に活用する方法は経済的で環境にもやさしい選択です。

洗面台用の拭き取り道具は定期的に洗濯や交換をして清潔に保つことが重要です。湿った状態が続くと雑菌が繁殖し、不快な臭いの原因になることがあります。

マイクロファイバークロスの高い吸水性と使い方

マイクロファイバークロスは極細の繊維で作られており、通常の布に比べて何倍もの吸水力を持っています。その微細な繊維構造により、水分を素早く吸収し、洗面台の水はねをしっかりと拭き取ることができます。

洗面台の水はね拭きにマイクロファイバークロスを使用する際は、軽く湿らせてから絞って使うと吸水効率が上がります。完全に乾いた状態よりも、少し湿っている方が水分を取り込みやすいという特性があるためです。

マイクロファイバークロスは単に水分を吸収するだけでなく、石鹸カスや歯磨き粉の飛沫も取り除く力があります。これにより、洗面台を拭くたびに軽い清掃効果も得られるため、洗面台全体の清潔さを保つのに役立ちます。

耐久性にも優れており、何度洗濯しても吸水性が大きく低下することはありません。ただし、柔軟剤を使用すると繊維が詰まり吸水性が落ちるため、洗濯の際は柔軟剤を使わないようにします。

- 軽く湿らせてから使用する

- 柔軟剤は使用しない

- 定期的に洗濯して清潔に保つ

色やデザインも豊富で、インテリアに合わせて選べるのも魅力です。洗面所に常置するものなので、見た目も重要な要素となります。カラフルなものやパターン入りのものを選べば、機能性だけでなく洗面所の雰囲気づくりにも一役買います。

マイクロファイバークロスは100円ショップでも手に入るリーズナブルなものから、吸水性に特化した高機能タイプまで様々な種類があります。日常使いなら2~3枚用意しておくと、1枚を使用中、1枚を洗濯中、1枚を予備として回すことができ便利です。

専用タオルを使った効率的な拭き取り方法

洗面台専用のタオルを用意することは、びしょびしょ対策の基本です。ハンドタオルサイズの小さめのタオルが使いやすく、四つ折りにして洗面台の隅に置いておくと、いつでもサッと取り出して使えます。

専用タオルを効率的に使うコツは、濡れた洗面台を拭く前に、タオルを軽く水で湿らせて固く絞ることです。乾いたタオルよりも湿ったタオルの方が水分を吸収しやすいためです。特に鏡や蛇口の水滴を拭く際に効果的です。

使用済みのタオルは洗濯機に入れる前に、しっかり広げて干しておくと臭いの発生を防げます。風通しの悪い洗面所では、タオル掛けを設置して使用後のタオルを一時的に干す場所を確保するとよいでしょう。

洗面台用タオルは複数枚用意しておくと便利です。家族の人数や使用頻度に合わせて、1日あたり1~3枚程度を目安に準備しておくと安心です。

- ハンドタオルサイズが使いやすい

- 使用前に軽く湿らせると効果的

- 複数枚をローテーションで使用する

朝の洗顔後や夜の歯磨き後など、家族が集中して洗面所を使う時間帯の後にタオルを交換する習慣をつけると、いつも清潔な状態を保てます。色違いのタオルを用意して朝用・夜用と分けておくのも一つの方法です。

タオルの素材は綿100%よりも吸水性に優れたマイクロファイバーや速乾性のあるポリエステル混の素材がおすすめです。吸水性と速乾性のバランスが取れた素材を選ぶことで、洗面所という湿気の多い環境でも清潔に使用できます。

専用タオルは定期的に洗濯機で洗うだけでなく、月に1~2回は漂白剤で除菌するとより清潔に保てます。洗剤の残りがあると吸水性が低下するため、すすぎは十分に行います。

超吸水スポンジの特徴と活用法

超吸水スポンジは通常のスポンジとは異なり、驚異的な吸水力を持っています。一般的なキッチンスポンジの数倍の水分を吸収することができ、洗面台のびしょびしょ対策に非常に効果的です。薄いタイプから厚みのあるブロックタイプまで様々な形状があります。

この超吸水スポンジの最大の特徴は、水分を素早く大量に吸収できることです。洗面台の水たまりをスポンジで押さえるだけで、ほとんどの水分が吸い取られます。1回の使用で650mlもの水分を吸収できる製品もあり、家族が連続して洗面所を使用する朝の時間帯などに重宝します。

使用方法は非常に簡単です。洗面台の濡れた部分にスポンジを押し当て、水分を吸収させます。吸収した水分は、スポンジを絞ることで簡単に出すことができます。使用後は軽く絞って、風通しの良い場所に置いておくだけでOKです。

超吸水スポンジは乾燥が早いという利点もあります。通常の布製タオルと違い、短時間で乾くため、雑菌の繁殖や臭いの発生を抑えることができます。風通しの悪い洗面所環境でも安心して使用できる点が大きなメリットです。

- 通常のスポンジの数倍の吸水力

- 使用後は絞って風通しの良い場所に置く

- 乾燥が早く雑菌が繁殖しにくい

価格は製品によって異なりますが、500円~1000円程度で購入可能です。耐久性も高く、長期間使用できるためコストパフォーマンスに優れています。汚れが気になるようになったら、洗濯機で洗うこともできます。

置き場所については、小皿や専用のホルダーを用意すると見た目も良く、水切れも良好です。デザイン性の高い製品も多く販売されていますので、洗面所のインテリアに合わせて選ぶことができます。カラフルな色展開の製品も多いため、家族それぞれの色を決めておくと、誰がどのスポンジを使ったかわかりやすいです。

ブリッツなど速乾性素材の優位性

ブリッツをはじめとする速乾性素材は、洗面台のびしょびしょ対策に画期的な選択肢です。これらの素材は水を素早く吸収し、短時間で乾燥するという特性を持っています。特に風通しの悪い洗面所では、湿ったタオルやスポンジが乾きにくく、雑菌が繁殖しやすい環境となりますが、速乾性素材はこの問題を解決します。

速乾性素材の大きな利点は、使用後数時間で元の乾いた状態に戻ることです。これにより、常に清潔な状態で使用することができ、不快な臭いやカビの発生を防止します。一般的な布タオルでは1日以上かかる乾燥時間が、速乾性素材では数時間に短縮されます。

ブリッツは乾いている状態ではパリパリとした硬い紙のような触感ですが、水に触れるとすぐに柔らかくなり、布のような使い心地になります。この独特の性質により、コンパクトに収納することができ、洗面所の限られたスペースを有効活用できます。

デザイン性にも優れており、カラフルなパターンや北欧風のデザインなど、インテリアとしても楽しめる製品が豊富です。洗面台に出しておいても見栄えが良く、来客時にも恥ずかしくありません。

- 数時間で元の乾いた状態に戻る

- 臭いやカビの発生を防止する

- デザイン性にも優れている

価格は一般的なキッチンクロスより高めですが、耐久性が高く長期間使用できるため、結果的にコストパフォーマンスに優れています。3枚セットで千円前後の商品が多く、日常的に使うものとしては適正な価格帯といえるでしょう。

洗濯方法も簡単で、通常の洗濯機で洗うことができます。漂白剤にも強いため、定期的に除菌することで衛生的に使用し続けることができます。使用頻度にもよりますが、2~3カ月に1回程度の漂白処理がおすすめです。

ブリッツの特徴と購入方法

ブリッツは水回りの拭き取りに優れた性能を発揮する製品です。その最大の特徴は、乾いた状態ではハードな紙のような質感を持ちながら、水に触れると柔らかい布のような使い心地に変化することです。この性質により、洗面台の水はねをサッと拭き取った後、短時間で元の状態に戻り、常に清潔な状態を保つことができます。

ブリッツの吸水力は一般的なタオルの約7倍と言われており、洗面台全体が濡れていても1枚で拭き取ることができます。厚みがあるため耐久性も高く、毎日使用しても長期間使うことができるのが魅力です。

購入方法はいくつかあります。まず、大型スーパーやホームセンターの清掃用品コーナーで見つけることができます。価格は1枚500円前後、3枚セットで1000円程度が一般的です。カラーやデザインのバリエーションが豊富なため、洗面所のインテリアに合わせて選ぶことができます。

オンラインショップでは、実店舗より多くの種類から選ぶことができます。Amazon、楽天市場、LOFT公式オンラインストアなどで取り扱われており、セット販売や定期的なセール情報をチェックすることで、よりお得に購入することが可能です。

- 大型スーパーやホームセンターで購入可能

- オンラインショップではバリエーション豊富

- 1枚500円前後、3枚セットで1000円程度

初めて購入する際は、単品で試してみるのがおすすめです。使用感に満足できたら、複数枚セットを購入すると経済的です。洗面所用、キッチン用、お風呂用と分けて使用すると、それぞれの場所に最適化した使い方ができます。

ブリッツは北欧デザインの商品が多く、シンプルながらもおしゃれな模様が特徴です。ギフトとしても人気があり、新築祝いや引っ越し祝いなどの実用的なプレゼントとして喜ばれています。友人や家族への小さなプレゼントとしても最適です。

季節によって限定デザインが発売されることもあるため、コレクションとして集める楽しみもあります。特に春や夏の明るいデザイン、秋や冬の落ち着いたデザインなど、季節感を取り入れた洗面所づくりができます。

速乾性素材の保管方法と清潔に保つコツ

速乾性素材を最大限に活用するためには、適切な保管方法と清潔さを維持するコツが重要です。速乾性素材はその特性上、濡れた状態から素早く乾燥することが特徴ですが、保管方法によっては効果が半減してしまいます。

理想的な保管方法は、使用後に軽く絞り、風通しの良い場所に吊るすことです。洗面所に小さなタオルハンガーやフックを設置すると便利です。完全に折りたたんで置くよりも、ある程度広げた状態で吊るす方が乾燥が早くなります。

速乾性素材専用のホルダーも市販されています。これらは素材の特性を考慮して設計されており、効率的な乾燥を促進します。中には吸盤タイプや粘着テープタイプなど、工具なしで簡単に取り付けられるものもあります。

定期的な洗濯も清潔さを保つ重要なポイントです。一般的には週に1~2回程度、洗濯機で洗うことをおすすめします。洗濯の際は柔軟剤を使用しないことが大切です。柔軟剤に含まれる成分が繊維の間に残ると、吸水性が低下することがあります。

- 使用後は軽く絞って広げて干す

- 専用ホルダーを活用する

- 週1~2回の洗濯で清潔さを維持

- 柔軟剤は使用しない

カビや臭いが気になる場合は、漂白剤での消毒も効果的です。月に1回程度、漂白剤を薄めた水に30分ほど浸けておき、その後よくすすいで干します。この処理により、目に見えない雑菌やカビの胞子を除去することができます。

複数枚をローテーションで使用するのも良い方法です。3~4枚を交互に使うことで、1枚あたりの使用頻度が減り、十分な乾燥時間を確保できます。朝用、夜用と分けて使うのも効率的です。

保管する際は完全に乾燥させてから収納することが大切です。湿った状態で閉鎖的な場所に保管すると、雑菌が繁殖しやすくなります。特に夏場は注意が必要で、できるだけ風通しの良い場所に保管するようにします。

収納場所は清潔で乾燥した場所が理想的です。洗面台の引き出しやキャビネット内に小さなバスケットを置き、そこに折りたたんで収納するとすっきりします。透明な収納ケースを使用すれば、中身が一目で分かり便利です。

キッチンペーパーやティッシュの使い分け方

キッチンペーパーとティッシュは、洗面台の水はね対策としても利用価値の高いアイテムです。どちらも使い捨てであるため、常に清潔な状態で使用できるという大きなメリットがあります。特に来客時や清潔さを重視する場合に便利です。

キッチンペーパーはティッシュに比べて吸水性が高く、洗面台の水はねを拭くのに適しています。厚手のタイプを選ぶと、1枚で広範囲を拭くことができます。キッチンペーパーホルダーを洗面台近くに設置しておくと、必要な時にサッと取り出せて便利です。

ティッシュは主に小さな水滴や、落ちた髪の毛を拾うのに適しています。キッチンペーパーほどの吸水力はありませんが、細かい部分の水滴を拭き取るのに向いています。ティッシュボックスは洗面台に置いておくと、手洗い後の水滴も即座に拭き取ることができます。

使い分けのポイントとしては、広範囲の水はねにはキッチンペーパー、ピンポイントの水滴や汚れにはティッシュというのが基本です。洗面ボウルの周りがびしょびしょになった場合はキッチンペーパーで一気に拭き取り、その後の小さな水滴はティッシュで仕上げるという使い方が効率的です。

- 広範囲の水はね→キッチンペーパー

- ピンポイントの水滴→ティッシュ

- 落ちた髪の毛→ティッシュ

使い捨てのため、湿ったゴミが出ることが難点です。洗面所のゴミ箱は小さめで蓋付きのものを選び、こまめに捨てる習慣をつけることが大切です。コンビニの小さなレジ袋などをゴミ箱に敷いておくと、捨てる際に便利です。

環境への配慮という点では、繰り返し使える布製のタオルやクロスに比べると劣るため、日常的な使用は必要最小限にするとよいでしょう。緊急時や大量の水はねがあった場合の補助的な使用がおすすめです。

使い古しタオルの有効活用方法

使い古したタオルは洗面台の水はね対策に最適な材料です。バスタオルやフェイスタオルが古くなり毛羽立ってきても、捨てずに洗面台用に転用することで、エコにもなり家計にも優しい選択となります。

古いタオルを洗面台用に加工する方法はシンプルです。フェイスタオルサイズなら、そのままか半分に切って使用します。バスタオルの場合は、適当な大きさに切り分けると使いやすくなります。切りっぱなしだと端がほつれることがあるため、簡単な縁かがりをするとより長持ちします。

洗面台専用として使い分けるために、色分けや印をつけるのもよい方法です。赤いマジックで端に線を入れたり、角にリボンを縫い付けたりすることで、一目で洗面台用と分かるようにします。

使い古しタオルの吸水性は新品に比べるとやや劣りますが、それでも十分な機能を発揮します。むしろ柔らかくなっているため、洗面台や鏡を傷つける心配が少ないというメリットもあります。

- 古いタオルを適当なサイズに切る

- 専用であることが分かるよう印をつける

- 洗濯時に他のタオルと分けて管理する

使い古しタオルは洗面台の水はね対策だけでなく、鏡の拭き上げや蛇口の水垢取りにも活用できます。特に綿100%の古いタオルは、洗剤やクレンザーと併用して使うと汚れ落としの効果が高まります。

古いタオルを複数枚用意しておくと、ローテーションで使用することができます。3~4枚あれば、1枚を使用中、1枚を洗濯中、残りを予備としてストックしておくことができ、いつでも清潔なタオルで拭くことができます。

洗濯方法は通常のタオルと同じですが、洗面台用として使用した後は、汚れが目立つ場合には前処理として石鹸で軽く手洗いしてから洗濯機に入れるとよいでしょう。漂白剤を使用すると、雑菌の繁殖を防ぎ清潔さを保つことができます。

洗面台の水はね対策グッズの収納アイデア

洗面台周りをきれいに保つためには、拭き取り道具をどこに置くかという収納の問題も重要です。便利な場所に置いておかなければ使われずに終わってしまうため、家族全員が使いやすい収納方法を考える必要があります。

風通しの悪い洗面所では、湿ったタオルやスポンジが乾きにくく臭いの原因になることがあります。そのため、収納する際は風通しを確保することが大切です。壁掛けタイプのホルダーや吊り下げフックなど、空間を有効活用する収納グッズを取り入れるとよいでしょう。

見た目の美しさも重要な要素です。洗面所は来客の目に触れることも多いため、インテリア性を考慮した収納方法を選ぶことで、機能性と美観を両立させることができます。

収納グッズは100円ショップやホームセンターで手軽に購入できるものから、デザイン性の高い専門店のものまで様々です。洗面所のスタイルに合わせて選ぶことで、統一感のある空間づくりができます。

風通しの悪い洗面所でも臭わない収納テクニック

風通しの悪い洗面所は湿気が溜まりやすく、拭き取り道具から不快な臭いが発生することがあります。この問題を解決するための収納テクニックをいくつか紹介します。

壁掛けタイプのタオルホルダーやフックを活用することで、タオルやクロスを広げた状態で干すことができます。折りたたんで置くよりも広げる方が乾燥が早く、臭いの発生を抑えることができます。洗面台の横や上部の壁面にフックを取り付けると、使いやすく乾燥もしやすい環境になります。

通気性の良いバスケットやメッシュタイプの収納ケースを使用することも効果的です。底部や側面に穴が開いているタイプを選ぶと、空気の流れが生まれ、湿気が溜まりにくくなります。洗面台の下や横のスペースに置くと便利です。

消臭剤や除湿剤を併用することで、臭いの発生を抑えることができます。小さな除湿剤を収納スペースに置いたり、消臭スプレーを定期的に使用したりすることで、湿気と臭いの両方を軽減できます。

- 壁掛けタイプのホルダーで広げて干す

- メッシュタイプの収納ケースを使用する

- 収納スペースに除湿剤を置く

ローテーション制を取り入れることも重要です。複数の拭き取り道具を用意し、1日ごとや朝晩で交換することで、一つの道具に負担がかからず、十分な乾燥時間を確保することができます。使用したタオルやクロスは洗濯かごに入れ、次の洗濯タイミングで洗うようにします。

定期的な天日干しも臭い対策に効果的です。週に1度程度、晴れた日に拭き取り道具を外に干すことで、太陽の紫外線による殺菌効果と風通しによる乾燥効果が得られます。特に梅雨時期や湿度の高い季節は意識的に行うとよいでしょう。

収納場所自体の湿気対策も忘れてはいけません。洗面台下の収納スペースに調湿材や炭を置くことで、湿度をコントロールすることができます。扉付きの収納の場合は、時々開けて換気することも大切です。

拭き取り道具の見栄えのする置き方とインテリア性

洗面所は家族だけでなく来客も利用する空間です。そのため、拭き取り道具の収納は機能性だけでなく見た目の美しさも重要になります。インテリア性を考慮した置き方をすることで、洗面所全体の印象が格段に良くなります。

おしゃれなトレイや小皿を活用する方法があります。北欧デザインの陶器や天然木のトレイなど、洗面所のテイストに合わせた小物を選ぶと、拭き取り道具を置いても様になります。トレイは水滴から洗面台を守る役割も果たすため、一石二鳥です。

カラーコーディネートも大切なポイントです。洗面所の壁や床、タオルなどと色調を合わせた拭き取り道具を選ぶことで、統一感のある空間になります。シンプルな白や淡いパステルカラー、モノトーンなど、清潔感のある色合いがおすすめです。

タオルを美しく折りたたむことも見栄えを良くするコツです。ホテルのようにきれいに三つ折りにしたり、コンパクトにロールタオルにしたりすることで、見栄えが良くなります。同じサイズのタオルを複数用意して、同じ折り方で揃えると統一感が生まれます。

- おしゃれなトレイや小皿を活用する

- 洗面所の配色に合わせた色選び

- タオルを美しく折りたたむ

収納アイテム自体をインテリアの一部として考えることも重要です。ワイヤーバスケットやラタンの籠、ガラス製のジャーなど、素材感のあるアイテムを選ぶと、拭き取り道具を収納しながらも洗面所のアクセントになります。

壁掛けタイプの収納を活用することで、洗面台の限られたスペースを有効活用できます。デザイン性の高いタオルハンガーやフックを取り付けると、機能的でありながらもインテリアとしての魅力が高まります。

季節感を取り入れるのもおすすめです。春夏は明るい色合いの拭き取り道具や花柄のトレイ、秋冬は温かみのある色味や素材のものを選ぶことで、季節に合わせた洗面所づくりができます。

専用ホルダーやトレイを使った清潔な保管方法

拭き取り道具を清潔に保つためには、専用のホルダーやトレイを活用することが効果的です。適切な保管方法は道具の寿命を延ばすだけでなく、衛生面でも重要です。

タオルハンガーは拭き取り用タオルを掛けるのに最適です。壁付けタイプや吸盤タイプなど、洗面所のスペースや構造に合わせて選ぶことができます。タオルを広げて掛けることで、乾燥が早くなり雑菌の繁殖を防ぐことができます。

スポンジホルダーは超吸水スポンジやブリッツなどを置くのに便利です。水切れの良いメッシュタイプや、水受け皿付きのタイプが人気です。壁に取り付けるタイプや吸盤で固定するタイプなど、設置場所に合わせて選べます。

トレイやプレートは平らな拭き取り道具を置くのに適しています。陶器や木製、プラスチック製など素材も豊富です。水がたまりにくい構造のものを選ぶと、カビの発生を防ぎやすくなります。

- タオルハンガー:タオルを広げて掛けられる

- スポンジホルダー:水切れの良い構造のものを選ぶ

- トレイ:水がたまりにくいデザインが◎

吸盤フックは取り付けが簡単で、場所を取らないのが魅力です。鏡や壁、洗面台の側面など、様々な場所に付けることができます。複数個使用して収納力をアップさせることもできます。

引き出し内の整理には仕切りケースが役立ちます。拭き取り道具のストックを種類別に分けて収納することで、必要な時にすぐに取り出せるようになります。透明なケースを使うと中身が一目で分かり便利です。

ドアフックを活用する方法もあります。洗面所のドアに掛けるタイプのフックやハンガーを使えば、ドアの裏側という見えない空間を有効活用できます。使用済みの拭き取り道具を一時的に干しておく場所として最適です。

拭き取り道具の保管場所は清潔を保つことが重要です。ホルダーやトレイ自体も定期的に洗浄し、水垢やカビが付かないようにメンテナンスすることを忘れないようにしましょう。特に湿気がこもりやすい洗面所では、週に1回程度の清掃が理想的です。

水はねを最小限に抑える洗面習慣の改善

洗面台のびしょびしょ対策として最も根本的なのは、水はね自体を減らすことです。家族全員が意識して洗面の仕方を改善することで、拭き取る手間を大幅に減らすことができます。

洗面の際の姿勢や手の動かし方など、ちょっとした工夫で水はねを抑えることができます。子どもを含む家族全員が実践できるよう、分かりやすいルールを設けると効果的です。

洗面台の構造や高さが使いにくい場合は、踏み台や水栓の変更など、環境を整えることも検討してみましょう。一時的な出費になりますが、長期的に見れば水はねによる掃除の手間やストレスを減らすことができます。

拭き取り道具をすぐに使える環境を整えることも大切です。どんなに水はねを減らす工夫をしても、完全になくすことは難しいため、さっと拭き取れる準備をしておくことが重要です。

家族全員で実践できる水はね防止の洗面方法

水はねを防ぐためには、家族全員が意識して洗面方法を改善することが重要です。ちょっとした工夫で、洗面台周りが濡れる状況を大幅に減らすことができます。

洗顔の際は、顔を洗面ボウルに近づけることが基本です。体を前かがみにして、顔と洗面ボウルの距離を短くすることで、水が飛び散る範囲を狭めることができます。特に目を閉じて顔を洗う時は、無意識に顔を上げてしまいがちなので注意します。

手を洗う時は、水の勢いを強くしすぎないようにします。蛇口から出る水の量は必要最小限に調整し、洗面ボウルの中心部で手を洗うことを心がけます。手を洗った後はボウルの上で軽く振って水気を切ってからタオルに手を伸ばすと、洗面台に水が垂れにくくなります。

歯磨きの際は、コップに水を入れる時や口をすすぐ時に水が飛び散りやすいです。コップに水を入れる際は、蛇口にコップを近づけて水を受けるようにします。うがいをする時は、顔を十分に下げて洗面ボウルに口を近づけることが大切です。

- 顔を洗面ボウルに近づけて洗顔する

- 水の勢いは弱めに調整する

- うがいは体を前かがみにして行う

コンタクトレンズを扱う場合は、手と目を行き来する動作で水が飛び散りやすくなります。専用のトレイやマットを洗面台に敷くことで、水滴が広がるのを防ぐことができます。レンズケースを洗面ボウルの中で洗うようにすると、水はねを減らせます。

洗面後は、蛇口やレバーについた水滴を手やタオルで拭き取る習慣をつけることで、後からポタポタと落ちてくる水滴を防ぐことができます。特に子どもは忘れがちなので、「ピカピカ作戦」など楽しい名前を付けてルール化すると覚えやすくなります。

家族会議などの機会に、水はね防止の重要性とコツを共有することも効果的です。実際に正しい洗顔や手洗いの方法をデモンストレーションしながら教えると、理解が深まります。特に小さな子どもには、絵や図を使って分かりやすく説明するとよいでしょう。

子供でも実践できる洗面台の使い方のコツ

子どもが洗面台を使う際の水はねは、身長が低いことが大きな原因となっています。適切な高さで洗面できるよう、安定した踏み台を用意することが基本です。滑り止め付きの踏み台を選ぶと安全性が高まります。色やキャラクターものなど、子どもが喜ぶデザインを選ぶと使用頻度が上がります。

水の出し方についても教えておくことが大切です。蛇口のレバーやハンドルを少しだけ回して、水の勢いを弱めに調整するよう教えます。「ちょろちょろ」など、子どもが理解しやすい言葉で表現すると覚えやすくなります。

洗顔方法のコツとしては、「おじぎをするように」顔を洗面ボウルに近づけること、両手で「お皿」を作るように水をすくって顔を洗うことなどを教えます。視覚的に分かりやすいよう、イラストを洗面所に貼っておくのも効果的です。

歯磨き粉が飛び散らないよう、歯ブラシにつける量も教えておくことが大切です。「えんどう豆サイズ」など具体的な例えを使うと分かりやすいです。電動歯ブラシを使う場合は、必ず口の中に入れてから電源を入れるよう徹底させます。

- 安定した踏み台を用意する

- 水の出し方は「ちょろちょろ」に

- 歯磨き粉は「えんどう豆サイズ」

タオルの使い方も重要です。手を洗った後はボウルの上で「パタパタ」と水を切ってからタオルを使うよう教えます。タオルを使った後は、洗面台の水滴も拭き取るよう習慣づけると良いでしょう。子ども用に小さなサイズのタオルを用意すると扱いやすくなります。

褒めることで習慣化を促すことも効果的です。「上手に洗えたね」「水がはねなくて偉いね」など、ポジティブな声かけを行います。子どもが自分からきれいに使おうとする姿勢を育てることが大切です。

兄弟姉妹がいる場合は、お手本となる行動を示してもらうのも良い方法です。年上の子が正しく使う姿を見せることで、年下の子も自然と真似するようになります。家族全体で協力することの大切さを伝えていきましょう。

洗面台周りをすぐに拭ける環境づくりの重要性

洗面台周りをきれいに保つためには、水はねが発生した時にすぐに拭き取れる環境づくりが重要です。どんなに気をつけていても、完全に水はねを防ぐことは難しいため、簡単に拭き取れる準備をしておくことがポイントとなります。

拭き取り道具は手の届きやすい場所に置くことが基本です。洗面台の横や上部の棚など、使いながらすぐに取れる位置に設置します。壁掛けフックや吸盤式のホルダーを活用すると、限られたスペースでも効率的に収納できます。

拭き取り道具は一目で分かるよう、目立つ色や形のものを選ぶと良いでしょう。特に子どもがいる家庭では、カラフルなタオルやクロスを用意することで、子どもの興味を引き、自ら拭き取る習慣づけにつながります。

使用後の拭き取り道具の置き場所も確保しておくことが大切です。使用済みのタオルを入れるバスケットや洗濯かごを洗面所内や近くに設置しておくと、使った後すぐに片付けることができます。

- 拭き取り道具は手の届きやすい場所に

- 目立つ色や形で視認性を高める

- 使用済み道具の置き場所を確保する

複数の拭き取り道具を用意しておくことで、1つが濡れていても別のものですぐに拭くことができます。朝用・夜用と分けておいたり、家族ごとに割り当てたりすることで、常に清潔な状態で使用できるようになります。

拭き取り道具だけでなく、簡単に使える洗剤やクリーナーを常備しておくことも効果的です。水だけでは落ちない汚れも素早く対処できるよう、洗面台専用のクリーナーを近くに置いておくとよいでしょう。

洗面台周りの物を最小限に抑えることも大切です。物が多いと水はねが多くなるだけでなく、拭き取りも大変になります。必要最低限の物だけを置き、すっきりとした環境を保つことで、拭き取りやすい状態を維持します。

洗面台の水はね対策と清掃の日常習慣化

洗面台をいつも清潔に保つためには、対策や清掃を日常的な習慣として定着させることが大切です。一時的な対応ではなく、毎日のルーティンとして取り入れることで、負担なく継続することができます。

朝晩の生活リズムに合わせて清掃タイミングを設定することが効果的です。たとえば朝の身支度後や夜の歯磨き後など、家族が集中して洗面所を使う時間帯の後に拭き取りを行うことで、効率よく清潔さを保つことができます。

家族で分担することも重要なポイントです。一人に負担が集中すると長続きしないため、家族全員が協力して取り組む体制を作りましょう。年齢や生活スタイルに合わせて、無理なく続けられる分担方法を考えることが大切です。

使用後すぐに拭く習慣を身につけることで、汚れが蓄積する前に対処することができます。これにより大掃除の手間が減るだけでなく、カビやぬめりの発生も防ぐことができるため、長期的に見ると労力の節約になります。

朝晩の清掃ルーティンに組み込む簡単な方法

朝晩の生活リズムに洗面台の清掃を組み込むことで、無理なく継続できるルーティンを作ることができます。負担を感じずに習慣化するためのポイントは、短時間で簡単にできる方法を選ぶことです。

朝の清掃タイミングとしては、全員の身支度が終わった後が効率的です。家族が出勤や登校で家を出る前に、最後に洗面所を使う人が簡単に拭き取りを行うようにします。急いでいる朝は時間が限られているため、30秒程度でさっと拭ける手順を決めておくと良いでしょう。

夜の清掃は、入浴後や就寝前の歯磨きの後が適しています。日中の汚れを溜め込まないよう、寝る前に洗面台周りを拭き取ることで、翌朝気持ちよく使うことができます。夜は比較的時間に余裕があるので、蛇口や鏡の水垢なども含めてしっかり拭くことができます。

清掃ルーティンに取り入れやすい簡単な方法としては、使い終わったタオルで洗面台周りをさっと拭く習慣がおすすめです。顔や手を拭いた後のタオルでそのまま洗面台も拭けば、追加の手間をかけずに清掃ができます。

- 朝:最後に使う人が30秒でさっと拭く

- 夜:入浴後や歯磨き後に水垢までしっかり拭く

- 使い終わったタオルでさっと拭く習慣づけ

洗面台清掃用の簡易スプレーを常備しておくことも効果的です。水と重曹、クエン酸などを混ぜた手作りスプレーを用意しておけば、気になった時にシュッとひと吹きしてから拭き取るだけで、水垢や石鹸カスもきれいになります。

洗面所に小さなタイマーを設置するのもおすすめです。「3分間で洗面所ピカピカ作戦」など、時間を決めて家族全員で一斉に清掃する習慣を作ると、負担感なく続けられます。短時間で集中して行うことで、効率よく清掃できます。

家族の生活リズムを考慮したルーティンを作ることが大切です。朝が忙しい家庭は夜中心、夜の時間が限られている家庭は朝中心など、ライフスタイルに合わせて無理のない習慣を確立しましょう。

家族で分担する洗面台の清潔維持の仕組み作り

洗面台の清潔維持を家族全員で分担することで、一人に負担が集中せず長続きする仕組みを作ることができます。年齢や生活パターンに合わせた役割分担が重要です。

当番制は最もシンプルな分担方法です。曜日ごとに担当者を決めて、その日の朝晩の清掃を担当します。カレンダーや当番表を洗面所に貼っておくと、誰がいつ担当なのかが一目で分かり、責任感も生まれます。

時間帯での分担も効果的です。朝型の家族は朝の清掃、夜型の家族は夜の清掃を担当するなど、生活リズムに合わせて役割を決めることで、無理なく続けられる仕組みになります。家族それぞれが得意な時間帯を選べるようにすると良いでしょう。

場所での分担では、洗面ボウル、鏡、床など、清掃する場所を家族で分けることができます。「お父さんは鏡担当、お母さんはシンク担当、子どもたちは床担当」など、明確に分けることで効率よく清掃できます。

- 曜日ごとの当番制で責任感を持たせる

- 生活リズムに合わせた時間帯での分担

- 清掃場所を家族で分ける

子どもを巻き込む工夫も大切です。小さな子どもでもできる簡単な作業を任せ、「洗面台ピカピカ隊長」などの役割名を付けると、楽しみながら取り組めます。達成感を味わえるよう、終わったらシールを貼るなどの小さな報酬システムを取り入れるのも効果的です。

家族会議で定期的に清掃の仕組みを見直すことも重要です。うまくいっている点や改善点を話し合い、より良い方法を探していきます。家族全員が参加することで、「自分たちで決めたルール」という意識が芽生え、自主的に取り組む姿勢が育ちます。

分担表やチェックリストを作成して見える化することで、やるべきことが明確になります。シンプルなチェックシートを洗面所に貼っておき、清掃が終わったらチェックを入れる仕組みにすると、達成感が得られ習慣づけにもつながります。

誰かが忙しくて担当日に清掃できなかった場合のフォロー体制も決めておくと安心です。「誰かができない日は、家にいる人がカバーする」など、柔軟な対応ができるルールを設けておくことで、ストレスなく続けられます。

洗面台の使用後すぐに拭く習慣付けのメリット

洗面台を使用した後、すぐに拭き取る習慣を身につけることには多くのメリットがあります。日常的に小さな手間をかけることで、結果的に大きな労力の節約につながります。

水垢やカビの発生防止が大きなメリットです。水滴をそのままにしておくと、乾いた後に水垢となって付着し、時間が経つほど落としにくくなります。使用後すぐに拭き取ることで、水垢が形成される前に対処でき、定期的な大掃除の手間が大幅に減ります。

洗面台周りの見た目が常に清潔に保たれることで、使用する度に気持ちよく感じられます。特に朝の身支度時など、気分よく一日をスタートさせるために、清潔な洗面環境は大きな影響を与えます。

家族や来客に対する配慮にもなります。次に使う人のために清潔にしておくことは、基本的なマナーであり、家族間のコミュニケーションや思いやりの気持ちを育みます。来客時にも恥ずかしくない清潔な洗面所を維持できます。

- 水垢やカビの発生を防止する

- 常に清潔で気持ちの良い環境を維持

- 次に使う人への配慮になる

子どもの清潔習慣の教育にもつながります。親が日常的に洗面台を拭く姿を見せることで、子どもも自然と「使ったものは元の状態に戻す」という基本的な生活習慣を身につけることができます。この習慣は洗面所だけでなく、様々な場面で役立つ大切な価値観となります。

湿気による臭いの発生も防げます。水滴が放置されると湿気がこもり、不快な臭いの原因となることがあります。こまめに拭き取ることで、洗面所の湿度を下げ、爽やかな空間を保つことができます。

大掃除の頻度と時間を減らせるのも大きなメリットです。日常的に少しずつ手入れをしていれば、週末や月末の大掃除にかかる時間が大幅に短縮されます。5~10秒程度の小さな習慣が、後の何十分もの作業を省くことになるのです。

家族全員が使用後に拭く習慣を持つことで、清掃の負担が分散されます。一人だけが担当するのではなく、使った人が責任を持って拭くことで、公平な分担が実現します。こうした小さな協力が、家族の絆を深める一因ともなります。