兄の配偶者の親御さんが亡くなった際、参列するべきかどうか悩む方は少なくありません。直接的な血縁関係がないため、どこまで義理を果たすべきか迷いが生じるのは自然なことです。

参列の判断には複数の要素が関わります。相手方が自分の親の葬儀に参列していたかどうか、居住地からの距離、仕事や子育ての都合、家族関係の状況などを総合的に考慮する必要があります。一般的には互いに参列し合う地域もあれば、香典のみで済ませる地域もあり、地域性や家庭の慣習によって大きく異なります。

義理の姉の親の葬儀に参列するか決める基本的な考え方

冠婚葬祭における義理の関係は、個人的な感情よりも社会的な礼儀が優先される場面が多くあります。特に葬儀は故人への最後の敬意を表す場であり、遺族への配慮が重要になります。

参列の可否を判断する際は、家族全体の立場を考慮することが大切です。自分だけの都合ではなく、実母や兄の今後の関係性にも影響を与える可能性があるためです。

兄嫁の親の葬儀参列は一般的な常識なのか

兄嫁の親の葬儀への参列については、明確な常識やルールが存在しません。地域や家庭によって大きく異なる慣習であり、都市部では参列しないケースが多い一方、地方では親戚として当然参列するものと考えられている場合があります。

重要な判断材料となるのは、相互の関係性です。過去に自分の親の葬儀に兄嫁の親族が参列していた場合、同様に参列することが礼儀とされることが一般的です。逆に、これまでそのような交流がなかった場合は、無理に参列する必要性は低いと考えられます。

現代では家族形態の多様化により、従来の「家同士の付き合い」から「個人の判断」へと変化しています。特に核家族化が進んだ都市部では、兄弟の配偶者の親族との関わりは最小限に留める傾向があります。一方で、地方や昔ながらの地域では、親戚としての義理を重視する風習が残っており、参列が期待される場合があります。

職場での慣例や周囲の経験談を参考にすることも有効です。同僚や友人がどのような対応をしたか聞いてみると、自分の置かれた状況での一般的な対応が見えてきます。

地域性や家族の価値観による参列判断の違い

日本国内でも地域によって冠婚葬祭の慣習は大きく異なります。特に農村部や地方都市では、親戚同士の結びつきが強く、兄弟の配偶者の親族も「身内」として扱われることが珍しくありません。こうした地域では、参列しないことが非常識と受け取られる可能性があります。

都市部では逆に、プライバシーを重視し、直接的な関係のない葬儀への参列は控える傾向があります。特に首都圏や関西圏の都市部では、兄嫁の親の葬儀に参列しないことが一般的とされています。

家族の価値観によっても判断は変わります。伝統を重んじる家庭では、血縁関係がなくても家族として扱い、参列を当然と考えます。一方で、現代的な価値観を持つ家庭では、個人の自由を尊重し、無理な参列は求めません。

親世代の意向も重要な要素です。実母が参列を強く望む場合、家族の和を保つために参列を検討する価値があります。逆に、親世代が「気にしなくて良い」と言う場合は、無理をする必要はないでしょう。

個人的感情と冠婚葬祭の義理を分けて考える重要性

兄嫁との日常的な関係が良好でない場合でも、葬儀は別次元の問題として捉える必要があります。個人的な感情と社会的な義理は切り離して考えることが、大人としての対応といえます。

葬儀は故人への敬意を表す場であり、遺族の悲しみに寄り添う機会です。普段の人間関係の問題を持ち込むべきではありません。むしろ、こうした場面でこそ、大人としての配慮を示すことで、今後の関係改善につながる可能性があります。

感情的な判断ではなく、客観的な視点で状況を整理することが重要です。参列することで得られるメリット、参列しないことで生じるデメリットを冷静に比較検討してみましょう。

家族全体への影響も考慮すべき点です。自分の判断が実母や兄に与える影響、今後の家族関係への波及効果を総合的に判断することが求められます。一時的な感情ではなく、長期的な視点での判断が大切になります。

参列を決める際に考慮すべき具体的な状況

参列の可否を決定する際には、複数の現実的な要因を検討する必要があります。距離、時間、費用、家族の事情など、様々な制約条件を整理することから始めましょう。

客観的な判断材料を整理することで、感情的ではない合理的な決定が可能になります。無理をして参列することも、軽率に欠席することも、後々の後悔につながる可能性があります。

自分の親の葬儀に義理の姉側が参列していた場合の対応

過去に自分の親の葬儀に兄嫁の親族が参列していた場合、同様に参列することが一般的な礼儀とされています。相互の関係において、受けた恩義には応えるという考え方が基本になります。

参列の規模も考慮すべき要素です。兄嫁の親だけでなく、兄弟や親戚まで参列していた場合は、相当な配慮を受けたことになります。このような場合は、多少の無理をしてでも参列を検討する価値があります。

距離的な条件も重要な判断材料です。相手方が遠方から時間をかけて参列してくれた場合、同程度の努力を示すことが求められるでしょう。交通費や時間的負担を考慮しても、義理を果たすことが優先される場合があります。

参列していない場合でも、香典や供花があった場合は何らかの対応が必要です。金銭的な配慮を受けていれば、最低限同等の対応をすることが礼儀にかないます。

参列の有無だけでなく、その際の対応も思い出してみましょう。丁寧な対応を受けていた場合は、同様の配慮を示すことが期待されます。形式的な参列だった場合は、それに応じた対応で十分かもしれません。

距離や交通手段による参列の現実的な判断

居住地から葬儀会場までの距離は、参列可否を決める重要な要素です。日帰りできる距離であれば参列を検討しやすく、宿泊が必要な距離であれば慎重な判断が求められます。

交通手段の選択肢も考慮すべき点です。自家用車で行ける距離であれば比較的参列しやすく、公共交通機関を乗り継ぐ必要がある場合は時間的・経済的負担が大きくなります。

時間的制約も重要な判断材料です。往復に丸一日かかる場合、仕事や家庭への影響を考慮する必要があります。特に小さな子どもがいる場合は、長時間の移動が現実的でない場合があります。

交通費も無視できない要素です。家族全員で参列する場合の費用、宿泊が必要な場合の宿泊費なども含めて検討しましょう。経済的負担が過大な場合は、別の形での弔意表現を考える必要があります。

車で4時間以上かかる遠方の場合

車で片道4時間以上かかる距離の場合、日帰りでの参列は現実的ではありません。往復8時間の運転は運転者への負担が大きく、安全面でもリスクがあります。前泊または後泊を含めた1泊2日の日程で考える必要があります。

運転免許を持たない場合や車がない場合は、さらに選択肢が限られます。公共交通機関を利用する場合、所要時間がさらに長くなり、乗り継ぎの不便さも加わります。特に地方の葬儀会場の場合、最寄り駅からのアクセスが悪いことが多く、タクシー利用などの追加費用も発生します。

宿泊施設の確保も課題になります。葬儀が土日に重なる場合、近隣のホテルや旅館が満室になる可能性があります。急な宿泊手配は割高になることも多く、経済的負担が増大します。

小さな子どもを連れての長距離移動は、さらに困難です。子どもの体調管理、移動中の安全確保、宿泊先での対応など、多くの課題があります。このような場合は、参列を断念し、別の方法での弔意表現を選択することも合理的な判断といえます。

遠方からの参列は、相手方にとっても負担をかける場合があります。宿泊の手配や食事の準備など、遺族側の負担を増やす可能性があるため、事前の相談が重要です。

公共交通機関利用時の時間と費用

公共交通機関を利用する場合、所要時間と費用の両方を詳細に検討する必要があります。新幹線や特急を利用すれば時間は短縮できますが、費用が高額になります。在来線のみを利用すれば費用は抑えられますが、時間がかかりすぎる場合があります。

乗り継ぎの回数と待ち時間も重要な要素です。乗り継ぎが多い場合、遅延リスクが高まり、葬儀に間に合わない可能性があります。特に地方への移動の場合、本数が少ないため、一本逃すと大幅な遅れにつながることがあります。

最終的な交通手段も考慮すべき点です。最寄り駅から葬儀会場までの距離が遠い場合、タクシーやレンタカーの利用が必要になります。地方では公共交通機関が限られているため、追加の交通手段確保が必要なケースが多くあります。

荷物の制約も考慮すべき要素です。喪服や香典、供花などを持参する場合、公共交通機関での移動は不便になります。特に供花は大きく重いため、車での移動でなければ現実的ではありません。

天候や季節による影響も無視できません。冬季の豪雪地帯や台風シーズンの移動は、大幅な遅延や運休のリスクがあります。こうした要素も含めて、現実的な参列可能性を判断することが重要です。

小さな子どもがいる場合の預け先と連れて行く選択肢

小学生以下の子どもがいる場合、参列の判断はより複雑になります。預け先の確保が最も重要な課題となり、信頼できる預け先がない場合は参列自体が困難になります。

祖父母に預けることができれば理想的ですが、遠方に住んでいる場合や高齢で預かりが困難な場合もあります。日常的に利用している保育園や学童保育が利用できるかどうかも確認が必要です。

親しい友人や近所の方に預かってもらう選択肢もありますが、急な依頼になることが多く、相手の都合を考慮する必要があります。普段から互いに子どもを預け合う関係があれば依頼しやすくなります。

ベビーシッターや一時保育サービスの利用も考えられますが、費用がかかることと、事前の登録や面談が必要な場合があります。急な利用では対応できないサービスも多いため、事前の情報収集が重要です。

子どもを連れて参列する場合は、葬儀のマナーや子どもの体調管理を考慮する必要があります。長時間の静粛な環境に子どもが耐えられるかどうか、途中で退席する可能性なども検討すべき要素です。

学校や仕事の忌引き扱いになるかの確認方法

兄嫁の親の場合、一般的には忌引き扱いにならないことが多いですが、勤務先や学校によって規定が異なるため、事前の確認が必要です。就業規則や学校の規定を確認し、担当者に相談することから始めましょう。

多くの企業では、配偶者の兄弟姉妹の親は忌引きの対象外とされています。この場合、有給休暇を利用するか、欠勤扱いでの対応になります。上司への相談時は、事情を説明し、業務への影響を最小限に抑える方法を提案することが重要です。

学校の場合、公立学校では一般的に忌引きの対象外ですが、私立学校では独自の規定がある場合があります。担任教師に事情を説明し、欠席扱いになるかどうか確認しましょう。受験期や重要な行事と重なる場合は、より慎重な判断が必要です。

忌引きにならない場合でも、冠婚葬祭のための休暇として理解を示してもらえることが多いです。ただし、繁忙期や重要なプロジェクトの最中の場合は、代替案を検討する必要があります。

事前に上司や同僚に相談し、急な休暇の可能性について話しておくことも大切です。普段から良好な人間関係を築いていれば、理解と協力を得やすくなります。業務の引き継ぎや代替案を準備しておくことで、迷惑をかけることなく休暇を取得できます。

子連れ参列時の注意点とマナー

子どもを連れて参列する場合、事前の準備と当日の配慮が重要になります。子どもの年齢に応じて、葬儀の意味やマナーを説明し、静かに過ごすことの大切さを伝えておきましょう。

服装については、子どもも大人と同様に地味な色合いの服装が基本です。制服がある場合は制服での参列が適切です。普段着しかない場合は、できるだけ暗い色の服を選び、派手な装飾は避けましょう。

持参すべきものとして、子どもが退屈しないための静かな遊び道具があります。音の出ないおもちゃや絵本、お絵かき道具などを用意しておくと安心です。飲み物や軽食も、必要に応じて準備しておきましょう。

葬儀中の行動については、子どもが騒いだり泣いたりした場合の対応を考えておく必要があります。すぐに退席できる席を選び、必要に応じて一時的に会場の外に出ることも検討しましょう。周囲への配慮を最優先に考えることが重要です。

長時間の参列が困難な場合は、焼香のみで退席することも可能です。事前に遺族に事情を説明し、理解を得ておくとスムーズです。子どもの体調や機嫌を最優先に考え、無理をしないことが大切です。

参列しない場合の適切な対応方法

様々な事情で参列できない場合でも、適切な弔意の表し方があります。参列しないからといって、何もしないのは礼儀に欠けます。状況に応じた最適な対応方法を選択することが重要です。

弔意を表す方法は参列以外にも複数あり、それぞれに適切なタイミングと作法があります。相手に失礼のないよう、丁寧な対応を心がけましょう。

香典を代理で渡してもらう方法と金額の目安

参列できない場合の最も一般的な対応は、香典を代理で渡してもらうことです。実母や兄に依頼し、確実に遺族に届けてもらいましょう。代理で渡す場合も、香典袋の書き方や金額は通常の参列時と同様に配慮します。

香典の金額については、兄嫁の親という関係性を考慮して決定します。一般的には1万円から3万円程度が相場とされていますが、これまでの関係性や地域の慣習によって調整が必要です。

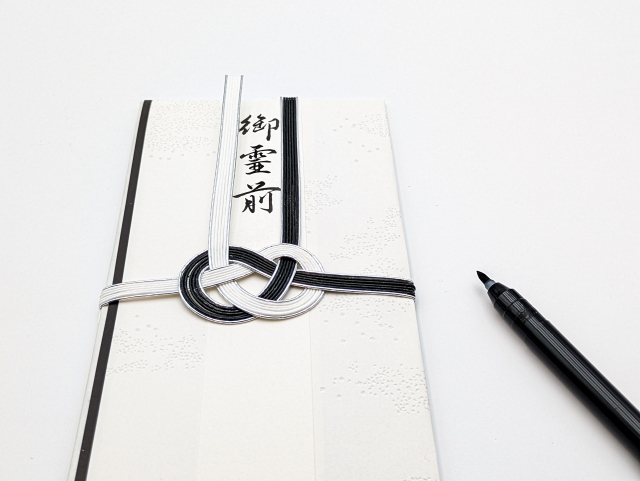

香典袋の表書きは「御霊前」または「御香典」とし、下段に自分の名前をフルネームで記入します。代理で渡してもらう場合も、自分の名前で香典袋を準備することが重要です。

中袋には住所と名前、金額を明記し、新札は避けて使い古しの札を使用します。お札の向きや枚数にも注意を払い、失礼のないよう準備しましょう。

代理を依頼する際は、確実に手渡してもらえるよう、事前に相談しておくことが大切です。当日の混乱の中で紛失することがないよう、信頼できる人に依頼し、受け渡しの確認も取っておきましょう。

供花や弔電を送る際の手配と文例

香典とは別に、供花や弔電を送ることで弔意を表すことができます。供花は葬儀会場を華やかにし、故人への敬意を表す意味があります。弔電は遺族に直接的にお悔やみの気持ちを伝える手段です。

供花の手配は、葬儀を執り行う葬儀社に直接依頼するのが確実です。会場の都合や他の供花との調和を考慮してもらえます。金額は5千円から1万5千円程度が一般的で、名札には「義妹」として自分の名前を記載してもらいます。

弔電の場合、NTTの電報サービスや民間の電報サービスを利用できます。葬儀の前日までに届くよう手配し、喪主宛てに送ります。文面は簡潔で丁寧な表現を心がけ、故人への敬意と遺族への慰めの言葉を込めます。

弔電の文例としては「この度はご尊父様のご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し上げます。心からご冥福をお祈りいたします」といった内容が適切です。長すぎず短すぎず、心のこもった文面を選ぶことが大切です。

供花や弔電を送る場合は、事前に葬儀の日程や会場を確認し、確実に届くよう手配することが重要です。葬儀当日に到着が間に合わない場合は、意味をなさないため、余裕を持ったスケジュールで手配しましょう。

後日お線香をあげに伺うタイミングと作法

葬儀に参列できなかった場合、後日お線香をあげに伺うことで弔意を表すことができます。適切なタイミングは四十九日法要前で、一般的には葬儀後1週間から1か月程度の間が良いとされています。

事前に遺族に連絡を取り、都合の良い日時を相談することが重要です。突然の訪問は遺族に負担をかける可能性があるため、必ず事前の約束を取り付けましょう。短時間での訪問を心がけ、長居は避けることが配慮になります。

お線香をあげる際の作法は、仏壇の前で正座し、数珠を持って合掌します。線香に火をつけ、炎は手で仰いで消し、煙を立てて供えます。故人の冥福を祈り、遺族にお悔やみの言葉をかけることが大切です。

持参すべきものとして、線香やお花、お菓子などの供物があります。高額すぎるものは遺族に気を遣わせるため、3千円から5千円程度の品物が適切です。のしの表書きは「御供」または「御仏前」とします。

服装は平服で構いませんが、派手な色は避け、地味な色合いの服装を選びます。アクセサリーも控えめにし、故人への敬意を表す服装を心がけることが重要です。

家族関係を考慮した最終的な判断ポイント

参列の可否を決定する際は、個人の都合だけでなく、家族全体への影響を考慮することが重要です。短期的な都合だけでなく、長期的な家族関係への影響も視野に入れた判断が求められます。

感情的な判断ではなく、客観的な視点で状況を整理し、家族にとって最善の選択を模索することが大切です。

実母や兄の立場を守るための配慮

自分の参列可否は、実母や兄の今後の関係性に大きな影響を与える可能性があります。特に実母が兄嫁との関係改善を望んでいる場合、参列しないことで関係がさらに悪化する恐れがあります。

兄の立場も考慮すべき重要な要素です。妻の親族からの信頼を失うことは、兄の家庭内での立場を悪化させる可能性があります。兄が板挟みになることを避けるためにも、慎重な判断が必要です。

実母が高齢で一人での参列が困難な場合、付き添いとしての参列も検討すべきです。慣れない土地への一人旅は、高齢者にとって大きな負担になります。実母の安全と安心のために、同行することの意義は大きいといえます。

家族の結束を示すことで、相手方からの信頼も得られやすくなります。困難な状況でも家族が支え合う姿勢を示すことは、今後の関係性にプラスの効果をもたらす可能性があります。

一方で、無理をして参列することで家族に負担をかけることも避けるべきです。経済的な負担や健康面での無理は、長期的には家族のためになりません。バランスの取れた判断が重要になります。

義理の姉との今後の関係性への影響

参列の可否は、兄嫁との今後の関係性に長期的な影響を与える可能性があります。参列することで関係が改善される場合もあれば、参列しないことで関係が決定的に悪化する場合もあります。

現在の関係性が良好でない場合、参列することで関係修復のきっかけになる可能性があります。親を亡くした悲しみの中で示される配慮は、相手の心に深く残ることがあります。これまでの行き違いを乗り越える機会となるかもしれません。

逆に、参列しないことで「冷たい人」という印象を与え、関係がさらに悪化する可能性もあります。特に相手方が参列を期待していた場合、失望や怒りの感情を抱かれる恐れがあります。

将来的な家族行事での関係性も考慮すべき要素です。子どもの成長に伴う行事や、実母の介護問題など、今後も関わりを持つ機会は多くあります。現在の判断が将来の協力関係に影響することを念頭に置く必要があります。

ただし、相手の期待に応えることだけを重視すべきではありません。自分の価値観や家族の事情も大切にしながら、バランスの取れた関係性を築くことが重要です。

家族間の不和を避けるための建設的な話し合い方

参列の可否について家族内で意見が分かれる場合、建設的な話し合いが必要になります。感情的な対立ではなく、お互いの立場や事情を理解し合うことから始めましょう。

実母の意見を尊重しつつ、自分の事情も正直に伝えることが大切です。経済的な負担、子育ての事情、仕事の都合など、具体的な制約条件を説明し、理解を求めましょう。

兄との相談も重要です。兄嫁の家族の期待や、兄自身の考えを聞き、家族として統一した対応を取ることが理想的です。兄が参列を強く望む場合と、そうでない場合では判断も変わってきます。

代替案の提示も効果的な話し合いの方法です。参列できない場合の香典や供花、後日の弔問など、別の形での弔意表現を提案することで、家族の理解を得やすくなります。

最終的には、家族全員が納得できる結論を見つけることが重要です。誰かが我慢を強いられる状況は避け、それぞれの事情を尊重した解決策を模索しましょう。

母親の意見と自分の状況を両立させる方法

実母の希望と自分の現実的な制約の間でバランスを取ることは、多くの場合に直面する課題です。まず、母親がなぜ参列を望むのか、その理由を詳しく聞くことから始めましょう。単純な義理立てなのか、実際的な必要性があるのかを把握することが重要です。

経済的な制約がある場合は、正直に状況を説明し、代替案を提示することが効果的です。香典の金額を抑える代わりに心のこもった手紙を添える、参列はできないが後日お線香をあげに伺うなど、気持ちを伝える方法は複数あります。

子育ての制約については、具体的な困難さを説明することが重要です。預け先がない状況、子どもの体調や学校行事との兼ね合いなど、現実的な問題を母親に理解してもらいましょう。母親世代と現代の子育て環境の違いを説明することも必要な場合があります。

仕事の都合についても、現代の労働環境の厳しさを説明し、簡単に休暇を取れない状況を理解してもらうことが大切です。忌引きにならない関係性であることを説明し、有給休暇の重要性についても話し合いましょう。

妥協案として、母親に同行はできないが、母親一人での参列をサポートする方法もあります。交通手段の手配、宿泊先の予約、当日の連絡体制の確保など、間接的な支援を提供することで母親の負担を軽減できます。

母親の不安や心配事を具体的に聞き取り、それに対する解決策を一緒に考えることも大切です。一人での参列が不安な場合は、兄に付き添いを依頼したり、現地での連絡先を確保したりするなど、安心できる環境を整えることができます。

兄夫婦の顔を立てつつ無理をしない範囲での対応

兄夫婦の立場を考慮しながら、自分の限界も認識した現実的な対応を見つけることが重要です。完璧な対応ができない場合でも、誠意を示す方法はあります。事前に兄に相談し、どの程度の対応が期待されているかを確認することから始めましょう。

参列できない場合の代替手段について、兄と相談して決めることが効果的です。香典の金額、供花の手配、弔電の内容など、兄の意見を聞きながら決定することで、兄夫婦にとって適切な対応ができます。

兄嫁への直接的な連絡も検討すべき要素です。参列できない事情を事前に説明し、お悔やみの気持ちを伝えることで、理解を得られる可能性があります。ただし、タイミングや伝え方には十分な配慮が必要です。

今後の関係性への配慮として、葬儀後のフォローアップも重要です。四十九日法要への参列、お盆やお彼岸でのお参り、一周忌への参列など、今後の機会での配慮を約束することで、現在の不参列への理解を得やすくなります。

兄夫婦の負担を軽減する具体的な支援も効果的です。葬儀後の手続きのサポート、母親の世話の分担、今後の法要での協力など、実際的な支援を申し出ることで、参列できないことへの理解を得られる可能性があります。

最終的には、形式的な参列よりも、継続的な関係性の中での誠意ある対応が重要です。一度の判断ですべてが決まるわけではなく、長期的な視点での関係構築を心がけることが大切になります。