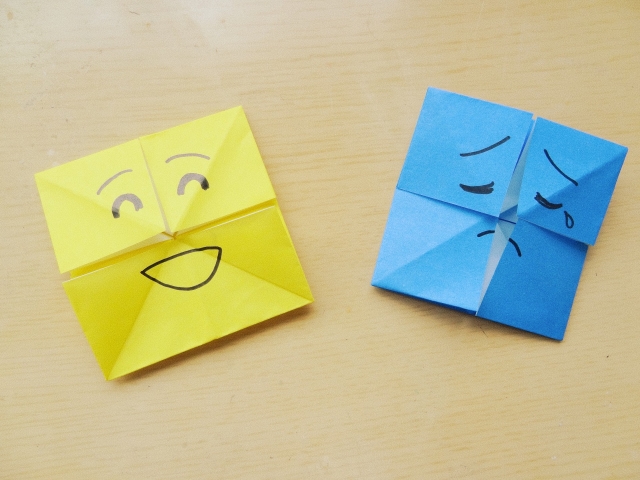

「頭では分かっているけど心がついていかない」という状況に直面したことはありませんか?理性と感情のギャップに悩む人は少なくありません。

この記事では、なぜ頭と心にズレが生じるのか、どうすれば自分の感情と向き合えるのか、具体的なアプローチ方法を解説します。

理性と感情のギャップを理解する

頭で理解していても感情が追いつかない経験は誰にでもあります。このギャップは人間の複雑な心理メカニズムの表れです。理性的な判断と感情的な反応が一致しないのは、むしろ自然なことかもしれません。では、なぜこのようなズレが生じるのでしょうか?心理学的な観点から考察し、自己理解を深めていきます。

頭で分かることと心で受け入れることの違いを知る

頭で分かることと心で受け入れることには大きな違いがあります。理性的な理解は比較的早く得られますが、感情的な受容には時間がかかることがほとんどです。例えば、長年続けてきた習慣を変える必要性は頭では理解できても、実際に行動を変えるのは難しいと感じたことはありませんか?

これは、人間の脳の構造に関係しています。理性的な判断を司る前頭葉と、感情を司る大脳辺縁系では、情報処理の速度や方法が異なります。前頭葉は論理的な思考を素早く行いますが、大脳辺縁系は過去の経験や記憶に基づいて反応するため、新しい状況への適応に時間がかかります。

感情の変化には時間がかかる理由

感情の変化に時間がかかる理由は、以下の点にあります:

1.習慣化された反応パターン

2.過去の経験や記憶の影響

3.安全を求める本能的な反応

4.変化への恐れや不安

自分の感情の動きを客観的に観察し、その背景にある理由を理解することで、徐々に心の変化を促すことができます。

認知的不協和の概念と解消方法を学ぶ

認知的不協和とは、自分の信念や価値観と矛盾する情報や行動に直面した時に生じる心理的な不快感です。「頭では分かっているけど心がついていかない」状況は、まさにこの認知的不協和の一例といえます。

この不快感を解消するために、人は無意識のうちに様々な方法を取ります。例えば、矛盾する情報を無視したり、自分の信念を正当化する理由を探したりします。しかし、これらの方法は一時的な解決策に過ぎず、根本的な問題解決にはなりません。

認知的不協和を健全に解消する方法

認知的不協和を健全に解消するためには、以下のアプローチが効果的です:

・自己の信念や価値観を再評価する

・新しい情報や視点を積極的に取り入れる

・矛盾する考えを両立させる柔軟性を養う

・感情を否定せず、受け入れながら少しずつ変化を促す

「頭では分かっている」という表現の真意を探る

「頭では分かっている」という表現は、単なる言葉の上での理解以上の意味を持っています。この言葉の裏側にある感情や真意を探ることで、相手の気持ちをより深く理解できます。日本語特有の言い回しや文化的背景も考慮に入れながら、コミュニケーションの質を高める方法を考えていきます。

日本語特有の言い回しと慣用句の意味を解釈する

日本語には、直接的な表現を避け、婉曲的に意思を伝える傾向があります。「頭では分かっている」という表現も、その一例です。この言葉の背後には、以下のような意味が隠されていることがあります:

・相手の意見を完全に否定せず、一定の理解を示す

・自分の感情や立場を控えめに表現する

・直接的な対立を避けつつ、自分の意見を述べる

こうした言い回しは、日本の文化や社会規範と深く結びついています。相手の立場を尊重しつつ、自分の感情も大切にするバランスの取れたコミュニケーションを目指すことが重要です。

言葉の奥にある感情を読み取るコツ

言葉の真意を理解するには、以下の点に注意を払うとよいでしょう:

・話し手の表情や声のトーン

・文脈や状況の把握

・非言語コミュニケーションの観察

・相手の立場や背景への想像力

相手の立場に立って言葉の裏側にある感情を読み取る

相手の感情を正確に読み取るには、empathy(共感)の能力が欠かせません。相手の立場に立って考え、その人の経験や感情を想像することで、より深い理解が得られます。

例えば、「頭では分かっているけど…」と言う友人がいたら、その言葉の裏にある葛藤や不安を察することができるでしょう。相手が直面している困難や、変化への恐れ、自信の欠如など、様々な感情が隠されている可能性があります。

共感力を高める練習方法

共感力を高めるには、日常的な練習が効果的です:

・他者の話を中断せずに聞く

・相手の感情を言葉で確認する

・自分の経験と照らし合わせて理解を深める

・判断を控え、まずは受け入れる姿勢を持つ

感情と理性のバランスを取る方法

感情と理性のバランスを取ることは、人生の様々な場面で重要です。しかし、このバランスを完璧に保つのは難しく、常に努力が必要です。感情に流されすぎず、かといって冷徹になりすぎず、適切なバランスを見出す方法を探ります。

共感力を高めて相手の気持ちに寄り添う技術を磨く

共感力を高めることは、人間関係を円滑にするだけでなく、自己理解も深めます。相手の気持ちに寄り添うことで、自分の感情も客観的に見つめ直すことができます。

共感力を高める具体的な方法として、アクティブリスニングがあります。相手の話を傾聴し、適切な質問や相づちを打つことで、相手の感情をより深く理解できます。また、自分の経験と照らし合わせながら、相手の立場に立って考えることも大切です。

共感力を日常生活で活かす方法

共感力を日常生活で活かすには、以下のような実践が効果的です:

・家族や友人との会話で、相手の感情に焦点を当てる

・職場でのコミュニケーションで、同僚の立場を考慮する

・社会問題について考える際、多様な視点を取り入れる

・自己反省の際、自分の感情を客観的に観察する

理性的な判断と感情的な反応の適切な使い分け方を習得する

理性と感情は、どちらも人間にとって重要な要素です。状況に応じて適切に使い分けることで、より豊かな人生を送ることができます。

例えば、重要な決断を下す際には、感情に流されすぎず冷静な判断が必要です。一方で、人間関係を築く場面では、感情的なつながりが重要になります。これらのバランスを取るには、自己認識と状況判断の能力が求められます。

理性と感情のバランスを取る具体的な方法

理性と感情のバランスを取るには、以下のような方法が効果的です:

・瞑想やマインドフルネスの実践

・感情日記をつけて自己分析を行う

・困難な状況でのロールプレイング

・他者からのフィードバックを積極的に求める

頭と心のズレに対する効果的な対処

頭と心のズレを解消するには、時間と努力が必要です。しかし、適切な対処を取ることで、より効果的に対処することができます。自己理解を深め、他者との関係性を改善する方法を探ります。

相談を受ける側の適切な対応と共感の示し方を学ぶ

相談を受ける立場にある場合、相手の気持ちに寄り添いながら適切な助言をすることが求められます。まずは相手の話をじっくりと聞き、その人の感情を理解しようと努めることが大切です。

共感を示す際には、言葉だけでなく、表情やジェスチャーなどの非言語コミュニケーションも重要です。相手の気持ちを言葉で確認し、理解したことを伝えることで、信頼関係を築くことができます。

効果的な傾聴と助言の方法

効果的な傾聴と助言には、以下のようなポイントがあります:

・オープンな質問を使って相手の気持ちを引き出す

・相手の言葉を言い換えて理解を確認する

・判断を控え、まずは受け入れる姿勢を示す

・具体的な解決策よりも、相手自身の気づきを促す

自己分析を通じて感情の整理と向き合い方を身につける

自己分析は、頭と心のズレを理解し、解消するための重要なステップです。自分の感情や思考パターンを客観的に観察することで、なぜそのようなズレが生じるのかを理解できます。

感情の整理には、感情日記をつけることが効果的です。日々の出来事とそれに伴う感情を記録することで、自分の感情の傾向や反応パターンを把握できます。また、瞑想やマインドフルネスの実践も、自己認識を深める良い方法です。

感情との向き合い方の具体的な手法

感情と向き合う具体的な方法には、以下のようなものがあります:

・感情を言語化し、具体的に表現する

・感情の根源にある欲求や価値観を探る

・否定的な感情も含めて、すべての感情を受け入れる

・感情の変化を観察し、その過程を理解する

日常生活での具体的な対処法と実践例

頭と心のギャップに悩む場面は、日常生活の中で頻繁に起こります。健康習慣の改善、人間関係の構築、仕事や学業での成果向上など、様々な場面で理想と現実のズレに直面します。こうした状況での具体的な対処法と実践例を見ていきましょう。

健康習慣や人間関係における理想と現実のギャップを克服する

健康的な生活を送りたいと思いながら、つい不健康な習慣に戻ってしまう。そんな経験はありませんか?頭では分かっていても、行動が伴わないのは珍しいことではありません。

例えば、運動習慣の定着を考えてみましょう。運動の重要性は理解していても、なかなか継続できない人は多いです。このような場合、小さな目標から始めることが効果的です。

健康習慣改善のための具体的なステップ

健康習慣を改善するには、以下のようなアプローチが有効です:

・実現可能な小さな目標を設定する(例:毎日5分の散歩から始める)

・習慣化するまで毎日続ける

・達成感を味わい、自己肯定感を高める

・徐々に目標を大きくしていく

人間関係においても同様のアプローチが適用できます。相手を理解したいと思いながら、つい自己中心的な行動をとってしまう。そんな時は、まず相手の話を5分間じっくり聞くことから始めてみてはどうでしょうか。

仕事や学業での理性と感情のバランスを保つテクニックを習得する

仕事や学業の場面でも、理性と感情のバランスを取ることは重要です。例えば、締め切りに追われるプロジェクトで、焦りや不安を感じながらも冷静な判断が求められる場面はよくあります。

このような状況では、感情を完全に無視するのではなく、感情を認識しつつ理性的な判断を下すことが大切です。ストレス管理技術を身につけることで、より効果的に対処できるようになります。

仕事や学業でのストレス管理テクニック

ストレスを管理し、理性と感情のバランスを保つには、以下のような方法が効果的です:

・定期的な休憩を取り、リフレッシュする

・優先順位を明確にし、計画的に取り組む

・同僚や友人とコミュニケーションを取り、サポートを得る

・ストレス解消法(運動、趣味など)を見つける

感情を活かした創造的な問題解決

感情は単にコントロールすべき対象ではなく、創造的な問題解決の源泉にもなり得ます。例えば、仕事で行き詰まった時、その焦りや不安を新しいアイデアを生み出すエネルギーに変換することができます。

・ブレインストーミングで自由な発想を促す

・直感を大切にし、新しいアプローチを試みる

・失敗を恐れず、チャレンジする姿勢を持つ

・感情を言語化し、チームで共有する

長期的な視点での自己成長と心の変化を促す

頭と心のギャップを埋めるのは、一朝一夕にはいきません。長期的な視点で自己成長を目指し、心の変化を促していく必要があります。自己啓発や継続的な学習、新しい経験の積み重ねが、徐々に変化をもたらします。

例えば、新しい趣味や技能の習得に挑戦することで、自己効力感が高まり、それが他の面での自信にもつながります。また、定期的な振り返りや自己評価を行うことで、自分の成長を実感し、さらなる変化への動機づけになります。

長期的な自己成長のための実践方法

長期的な自己成長を促すには、以下のような取り組みが効果的です:

・定期的な目標設定と振り返り

・多様な経験を積極的に求める

・メンターや仲間との関係性構築

・失敗を学びの機会として捉える姿勢

頭では分かっているけど心がついていかない状況は、誰もが経験する普遍的な課題です。一朝一夕には解決できませんが、継続的な努力と適切なアプローチによって、徐々に改善していくことができます。