時間と空間の関係性について、言語学や物理学、哲学など様々な分野から考察を深めていくことは非常に興味深いテーマです。近年、ある大学入試問題で「時間の対義語は空間である」という出題がなされ、大きな議論を呼びました。この問題提起は、私たちの日常的な時間と空間の捉え方に一石を投じるものでした。

言語表現や科学的概念において、時間と空間は密接に結びついています。しかし、対義語として扱うことの妥当性については慎重に検討する必要があります。本稿では、この問題に対する多角的なアプローチを試みながら、時間と空間の関係性、そしてそれぞれの本質について掘り下げていきます。

時間と空間の関係性を探る

時間と空間は、私たちの現実世界を構成する基本的な要素として知られています。日常生活において、これらは切り離せない関係にあるように感じられます。場所の移動には時間がかかり、時間の経過は空間的な変化をもたらします。

このような密接な関係性が、時間と空間を対義語として捉える見方につながっているのかもしれません。一方で、両者の性質や役割の違いに注目すると、単純に対立する概念として扱うことの難しさも浮かび上がってきます。

言語学における時間と空間の対比

言語学の観点から時間と空間の関係を考察すると、興味深い発見があります。多くの言語で、時間を表現する際に空間的な比喩が用いられることがあります。「長い時間」や「短い期間」といった表現は、本来は空間的な概念を時間に適用したものです。

こうした言語表現の特徴は、時間と空間の概念が人間の認知において密接に結びついていることを示唆しています。ただし、これは必ずしも両者が対義語であることを意味するわけではありません。むしろ、人間の思考や言語表現において、時間と空間が相互に影響し合う複雑な関係にあることを表しているといえるでしょう。

言語学者たちは、こうした時間と空間の表現の関係性について、文化や言語の違いを超えた普遍性があるかどうかを研究しています。その結果、文化によって時間と空間の概念化に違いがあることも明らかになっています。

「水の東西」に見る時間的・空間的美的感覚の違い

日本文化における時間と空間の捉え方の特徴を示す興味深い例として、「水の東西」という概念があります。これは、日本の東西で水の美しさの感じ方に違いがあるという考え方です。

東日本では、滝のように勢いよく流れる水を美しいと感じる傾向があります。一方、西日本では、池のようにゆったりとたたえられた水を好む傾向があるといわれています。この違いは、時間的な動きと空間的な静けさという、時間と空間に関わる美的感覚の違いを表しているとも解釈できます。

このような文化的な違いは、時間と空間の概念が言語や文化によって多様に表現され、解釈されうることを示しています。それぞれの文化圏における時空間の捉え方を比較することで、私たちの認識の枠組みをより深く理解することができるでしょう。

千字文にみる古代中国の時空概念

古代中国の教育に用いられた「千字文」には、時間と空間に関する興味深い表現が含まれています。この漢文は、宇宙の秩序や自然の循環を詠んだ韻文で、その中に時間と空間の概念が密接に結びついた表現が見られます。

例えば、「天地玄黄、宇宙洪荒」という冒頭の句は、天と地という空間的な概念と、宇宙の始まりという時間的な概念を同時に表現しています。また、「寒来暑往、秋収冬藏」のような季節の移り変わりを描写した句からは、時間の流れと自然界の空間的変化が不可分であるという古代中国の世界観が読み取れます。

このような古典的な文献における時空間の表現は、現代の私たちが時間と空間の関係を考える上でも示唆に富んでいます。過去の知恵を参照することで、現代の時空概念をより多角的に捉えることができるのです。

物理学的視点からの時間と空間

物理学の発展は、時間と空間の関係性に対する私たちの理解を大きく変えました。古典物理学では、時間と空間は別々の絶対的な存在として扱われていました。しかし、20世紀に入ってからの相対性理論や量子力学の登場により、この見方は大きく覆されることになりました。

現代物理学では、時間と空間は密接に結びついた一体のものとして扱われることが多くなっています。このような科学的な視点は、時間と空間を単純な対義語として捉えることの難しさを示すと同時に、両者の本質的な関係性についての新たな洞察を提供しています。

相対性理論における時空連続体の概念

アインシュタインの相対性理論は、時間と空間の関係性に関する私たちの理解を根本から変えました。この理論では、時間と空間は別々の存在ではなく、「時空連続体」という4次元の構造の中で一体のものとして扱われます。

相対性理論によると、時間の経過は観測者の運動状態や重力場の強さによって変化します。高速で移動する物体では時間の進み方が遅くなり、強い重力場の中では時間がゆっくりと流れます。こうした現象は、時間と空間が切り離せない関係にあることを示しています。

- 光速に近い速度で移動する宇宙飛行士は、地上にいる人よりもゆっくりと年をとります。

- ブラックホールの近くでは、強力な重力の影響で時間の流れが極端に遅くなります。

- 双子のパラドックスは、相対論的な時間の遅れを説明する思考実験として有名です。

このような相対論的効果は、GPSシステムの精密な時間調整など、実用的な場面でも考慮されています。相対性理論の視点からは、時間と空間を対義語として扱うよりも、互いに影響し合う一体の構造として理解することがより適切だといえるでしょう。

4次元時空における距離の計算方法

相対性理論における4次元時空では、2点間の距離(正確には「間隔」と呼ばれます)の計算方法が通常の3次元空間とは異なります。この計算方法は、時間と空間の不可分な関係を数学的に表現しています。

4次元時空における2点間の間隔は、以下のような式で表されます:

s² = c²t² – (x² + y² + z²)

ここで、

- s は4次元時空における間隔

- c は光速度

- t は時間の差

- x、y、z はそれぞれ空間座標の差

を表しています。

この式の特徴は、時間成分(c²t²)が空間成分(x² + y² + z²)と異なる符号を持つことです。これは、時間と空間が同質ではなく、異なる性質を持つことを示しています。同時に、両者が密接に結びついた一つの構造を形成していることも表現しています。

このような数学的な表現は、時間と空間の関係性を考える上で重要な視点を提供します。単純な対義語としてではなく、互いに影響し合う複雑な関係にあることがわかります。

量子力学における時間と空間の相補性

量子力学の世界では、時間と空間の関係性がさらに複雑になります。量子力学では、粒子の位置と運動量を同時に正確に測定することができないという「不確定性原理」が重要な役割を果たします。この原理は、空間的な情報(位置)と時間的な情報(運動量に関連)の間にトレードオフの関係があることを示しています。

量子力学的な視点からは、時間と空間は相補的な関係にあると考えられます。つまり、一方の精度を上げようとすると、必然的に他方の精度が下がるという関係です。この考え方は、時間と空間を単純な対立概念として扱うことの限界を示唆しています。

□ 量子トンネル効果:粒子が古典力学では越えられないはずの障壁を通り抜ける現象

□ 量子もつれ:離れた粒子同士が瞬時に影響し合う現象

□ シュレーディンガーの猫:量子の重ね合わせ状態を示す思考実験

これらの量子力学的な現象は、私たちの日常的な時間と空間の感覚では理解しがたいものです。しかし、これらの概念は現代の科学技術の基盤となっており、量子コンピュータなどの先端技術にも応用されています。

量子力学の視点は、時間と空間の関係性をより深く理解する上で重要な示唆を与えてくれます。両者を単純な対義語として扱うのではなく、相互に影響し合う複雑な関係性の中で捉えることの重要性を教えてくれるのです。

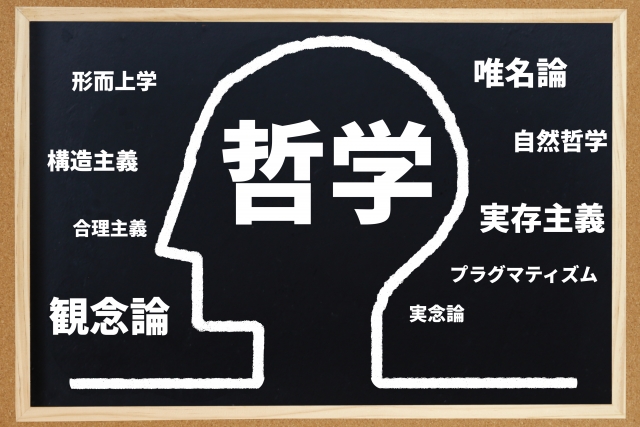

哲学と文学における時間と空間の扱い

哲学や文学の分野でも、時間と空間の関係性は重要なテーマとして扱われてきました。多くの思想家や作家たちが、独自の視点から時間と空間の本質や関係性について考察を重ねてきました。これらの思索は、科学的なアプローチとはまた異なる角度から、時間と空間の概念に新たな光を当てています。

哲学的な議論では、時間と空間の客観的な実在性や、人間の認識における役割などが論じられてきました。一方、文学作品では、時間と空間の概念を巧みに操作することで、独特の物語世界を創り出す試みがなされています。これらの考察や表現は、時間と空間の関係性について、私たちの理解を深める重要な視点を提供しているのです。

ショーペンハウエルの「意思と表象の世界」における時空論

ドイツの哲学者アルトゥール・ショーペンハウエルは、その主著「意思と表象としての世界」において、時間と空間に関する独自の見解を展開しました。ショーペンハウエルは、時間と空間を人間の認識の形式として捉え、客観的な実在としての世界(「物自体」)と、私たちが認識する世界(「表象」)を区別しました。

ショーペンハウエルによれば、時間と空間は「表象の世界」を構成する基本的な枠組みです。これらは人間の認識の仕方に根ざしたものであり、「物自体」の世界には存在しないとされます。この考え方は、時間と空間を絶対的なものとする従来の見方に疑問を投げかけるものでした。

ショーペンハウエルの時空論の特徴:

1.時間と空間は人間の認識の形式である

2.「物自体」の世界には時間も空間も存在しない

3.時間と空間は「表象の世界」を構成する原理である

4.因果律と結びついて現象世界を形作る

このような哲学的な考察は、時間と空間の本質や関係性について、科学的なアプローチとは異なる視点を提供します。時間と空間を人間の認識の枠組みとして捉えることで、両者の関係性をより深く理解することができるのです。

ミヒャエル・エンデ「モモ」にみる時間の概念

ドイツの作家ミヒャエル・エンデの小説「モモ」は、時間をテーマにした寓話的な物語として知られています。この作品では、「時間泥棒」と呼ばれる灰色の紳士たちが人々から時間を奪い取っていく様子が描かれます。主人公のモモは、この時間泥棒たちと戦い、人々の失われた時間を取り戻そうとします。

「モモ」における時間の描写:

- 時間は貴重な資源として扱われる

- 「時間を節約する」という考え方への批判

- 「ゆっくりと」生きることの大切さ

- 時間と人間性の関係性

エンデは、この物語を通じて現代社会における時間の捉え方に警鐘を鳴らしています。効率や生産性を追求するあまり、本当に大切な時間の使い方を見失っている現代人の姿が浮き彫りにされています。

「モモ」の世界では、時間は単なる物理的な概念ではなく、人間の心や生き方と密接に結びついたものとして描かれます。人々が急ぐあまり、他者との交流や自己省察の時間を失っていく様子は、現代社会の課題を象徴的に表現しているといえるでしょう。

エンデの描く時間観は、単純な直線的な流れではありません。むしろ、人々の心の中で伸縮し、質的に変化する柔軟なものとして描かれています。この視点は、時間を空間と対比させるだけでなく、人間の内面や社会との関係性の中で捉える重要性を示唆しています。

物語の中で、主人公モモが持つ「聞く力」は、時間と密接に関連しています。モモが人の話に真摯に耳を傾けることで、相手の中に眠る創造性や問題解決能力が引き出されていきます。この描写は、質の高い時間の使い方が人々の生活にもたらす豊かさを表現しているのです。

「モモ」における時間の概念は、哲学的な深みを持ちつつ、日常生活に根ざした具体性も兼ね備えています。エンデは、抽象的な時間論を展開するのではなく、人々の日々の営みの中に時間の本質を見出そうとしています。

この作品が提起する時間観は、現代社会において失われつつある「真の豊かさ」について考えるきっかけを与えてくれます。効率や速さだけでなく、ゆとりや深さを大切にする時間の使い方の重要性が強調されているのです。

「モモ」を通じて、エンデは時間と空間の関係性についても独自の視点を提示しています。物語の中で描かれる「時の花」や「時間貯蔵所」といった空間的なイメージは、時間を可視化し、具体的に捉えようとする試みといえるでしょう。

対義語としての時間と空間の妥当性を考える

時間と空間を対義語として扱うことの是非については、様々な観点から議論が可能です。言語学、物理学、哲学など、異なる分野からのアプローチを総合的に考慮することで、より深い理解に到達できると考えられます。

対義語とは本来、意味が正反対の関係にある言葉を指します。しかし、時間と空間の関係は単純な対立関係では説明しきれない複雑さを持っています。両者は相互に影響し合い、補完し合う関係にあると考えるほうが適切かもしれません。

言語表現や日常的な感覚では、時間と空間を対比的に捉えることがあります。しかし、科学的な知見や哲学的な考察を踏まえると、両者を単純に対立させることの限界が見えてきます。

国語学的観点からの対義語の定義と解釈

国語学的な観点から対義語を考える際、いくつかの重要な点に注目する必要があります。対義語の定義自体が言語学者によって異なることがあり、その解釈や適用範囲にも違いが見られます。

一般的に、対義語は以下のような特徴を持つとされています:

□ 意味が正反対の関係にある

□ 同じ品詞に属する

□ 同じ文脈で使用できる

□ 中間的な意味を持つ語が存在する場合がある

時間と空間をこれらの基準に照らし合わせてみると、単純に対義語と呼ぶことの難しさが浮かび上がってきます。両者は確かに対比的に用いられることはありますが、完全に正反対の意味を持つわけではありません。

国語辞典では、時間の対義語として「永遠」や「無限」が挙げられることがあります。一方、空間の対義語としては「真空」や「無」が示されることもあります。このことからも、時間と空間を直接的な対義語として扱うことへの疑問が生じます。

言語学者の中には、対義語を「相補的反意語」「段階的反意語」「関係的反意語」などに分類する考え方もあります。時間と空間の関係性は、このような細分化された分類を用いてもなお、明確に定義することが困難です。

実際の言語使用を観察すると、時間と空間を対比的に用いる表現は多く見られます。「時間をかける」に対して「空間を広げる」、「時間が経つ」に対して「空間が広がる」といった使い方です。しかし、これらは完全な対義関係というよりも、相互補完的な関係性を示しているともいえるでしょう。

受験問題における時間と空間の扱い方への批判的考察

受験問題で「時間の対義語は空間である」という出題がなされたことは、教育現場や言語学の専門家たちの間で大きな議論を呼びました。この問題の妥当性を考える上で、いくつかの観点から批判的に考察する必要があります。

受験問題としての適切性:

□ 答えが一意に定まらない可能性がある

□ 高度な哲学的・科学的知識を要求している

□ 日常的な言語感覚との乖離がある

教育的な観点からの問題点:

□ 複雑な概念を単純化しすぎている

□ 批判的思考よりも暗記を重視している印象を与える

□ 学問の多様性や深さを軽視している

一方で、この問題提起には肯定的な側面もあります。時間と空間の関係性について深く考えるきっかけを与え、既存の概念に疑問を投げかける機会を提供しているという点です。しかし、そのような意図があったとしても、受験という限られた状況で適切に評価することは難しいでしょう。

この問題を通じて、私たちは言語の持つ多義性や、概念の捉え方の多様性について考えさせられます。単一の正解を求める従来の受験システムの限界も、浮き彫りになったといえるかもしれません。

今後の教育や入試のあり方を考える上で、このような問題提起は重要な示唆を与えてくれます。知識の暗記だけでなく、批判的思考力や多角的な視点を育成することの重要性が再認識されるきっかけとなったのです。

時間と空間以外の対義語の可能性

時間の対義語を考える際、空間以外にも様々な可能性が考えられます。これらの代替案を検討することで、時間という概念の多面性や、私たちの認識の枠組みについて、より深い洞察を得ることができるでしょう。

時間の対義語として提案される概念には、哲学的なものから日常的なものまで、幅広いものがあります。それぞれの案には独自の視点や解釈が含まれており、時間という概念の持つ奥深さを反映しているともいえます。

これらの代替案を検討することは、単に言語学的な興味に留まらず、私たちの世界観や思考の枠組みを再考する機会を提供してくれます。時間をどのように捉えるかは、私たちの生き方や価値観にも大きな影響を与えうるのです。

「永遠」を時間の対義語とする見方

「永遠」を時間の対義語とする考え方は、哲学や宗教の分野で古くから存在します。この見方は、時間の有限性と永遠の無限性を対比させるものです。

「永遠」を時間の対義語とする根拠:

□ 時間は有限で測定可能だが、永遠は無限で測定不能

□ 時間は変化を伴うが、永遠は不変

□ 時間は始まりと終わりがあるが、永遠にはそれがない

この考え方は、特に宗教的な文脈で重要な意味を持ちます。多くの宗教では、現世の有限な時間と、来世や神の領域における永遠性が対比されて描かれます。

哲学者プラトンは、時間を「永遠の動く似姿」と表現しました。この見方によれば、時間は永遠の不完全な反映であり、両者は対立すると同時に密接に関連しているということになります。

日常的な言語使用においても、「時間」と「永遠」を対比的に用いる表現は少なくありません。「時間に追われる」という表現に対して、「永遠の安らぎ」といった使い方がその一例です。

しかし、「永遠」を時間の対義語とする見方にも課題があります。「永遠」は時間の無限の延長とも解釈でき、その場合は対義語というよりも時間の極限形態と捉えることもできます。

物理学の観点からも、「永遠」の概念は問題を含んでいます。現代の宇宙論では、宇宙の始まりと終わりについての議論が行われており、「永遠」という概念自体の妥当性が問われています。

「永遠」を時間の対義語とする見方は、人間の有限性と無限への憧れを反映しているともいえるでしょう。この対比は、私たちの存在の意味や人生の価値について深く考えるきっかけを与えてくれます。

「存在」を時間の対義語とする哲学的解釈

「存在」を時間の対義語とする考え方は、現代哲学、特に実存主義の文脈で重要な意味を持ちます。この解釈は、時間の流れの中にある「生成」と、時間を超越した「存在」を対比させるものです。

この哲学的解釈の背景には、以下のような考え方があります:

□ 時間は常に変化し流れているが、存在は不変で永続的である

□ 時間は経験の中で感じられるが、存在は直接的に把握される

□ 時間は分割可能だが、存在は全体性を持つ

マルティン・ハイデガーは、その主著「存在と時間」において、存在と時間の関係性について深い考察を行いました。ハイデガーによれば、人間の存在(現存在)は時間性によって特徴づけられますが、存在そのものは時間を超越しているとされます。

この見方は、西洋哲学の伝統的な存在論に新たな視点をもたらしました。存在を静的なものではなく、時間との関係性の中で動的に捉える試みといえるでしょう。

実存主義哲学者のジャン=ポール・サルトルも、存在と時間の関係について独自の見解を示しています。サルトルは、人間の意識(対自存在)が時間性を持つのに対し、物自体(即自存在)は時間を超越していると考えました。

この「存在」と「時間」の対比は、私たちの生き方や自己理解に大きな影響を与えます。時間の中で生きる人間が、どのように永続的な存在や意味を見出すのかという問いは、実存的な課題となります。

しかし、「存在」を時間の対義語とする見方にも批判があります。存在と時間は相互に依存し合っており、完全に分離することは困難だという指摘です。現代の科学的世界観においても、存在と時間を切り離して考えることの難しさが指摘されています。

この哲学的解釈は、言語学的な意味での厳密な対義語というよりも、人間の経験や思考を理解するための概念的な枠組みとして捉えるべきかもしれません。「存在」と「時間」の関係性を考察することで、私たちは自己や世界についての理解を深めることができるのです。