方向音痴を自認する人や、東西南北の感覚がつかめない人は少なくありません。でも大丈夫です。方角を理解するスキルは、ちょっとしたコツと練習で身につけられるものなのです。

ここでは、屋内外での方位の見つけ方から日常生活での活用法まで、幅広くご紹介します。自然環境や都市の特徴を利用したり、身近な道具を活用したりすることで、徐々に方角感覚が養われていきます。方位を把握する能力は、単に道に迷わないだけでなく、新しい視点で世界を見る力にもつながります。

屋外での方角の見つけ方:自然と都市環境を活用する

外出先で方向感覚を失わないために、自然や街の特徴を活用しましょう。太陽の動きや地形、建物の特徴など、私たちの周りには方角を示すヒントがたくさん存在します。これらを意識的に観察する習慣をつけることで、徐々に方位感覚が身についていきます。夜間には星座を利用する方法もあります。自然と都市の要素を組み合わせることで、より正確な方角把握が可能になります。

太陽の動きを利用して東西南北を特定する簡単な方法

太陽の動きは、東西南北を知る上で非常に重要な手がかりとなります。基本的に、太陽は東から昇り、南を通って、西に沈みます。この動きを利用すれば、おおよその方角をつかむことができるのです。

朝の散歩時に太陽の位置を確認してみましょう。太陽が見える方向がほぼ東です。正午頃なら、太陽はほぼ真南に位置します。夕方になると、太陽は西の空に沈んでいきます。この基本的な知識を覚えておくだけで、屋外での方向感覚が格段に向上します。

ただし、季節によって太陽の位置は若干変化するため、完全に正確とは言えません。それでも、大まかな方角を把握するには十分な方法です。

地形や建物の特徴から方角を推測するテクニック

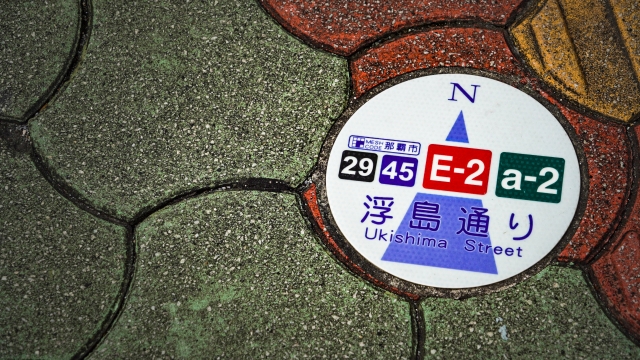

都市部では、建物や道路の配置が方角の手がかりになることがあります。多くの都市で、主要な通りは東西南北のいずれかに沿って設計されています。この特徴を利用すれば、おおよその方角を把握できます。

高層ビルの影も役立ちます。午前中は西側に、午後は東側に影ができるため、これを観察すれば大まかな東西の方向がわかります。

自然環境では、山や川の位置が重要な指標になります。日本の場合、太平洋側の地域では山が北西に、海が南東にあることが多いです。このような地理的特徴を知っておくと、見知らぬ土地でも方向を見失わずにすみます。

星座観察で夜間に北極星を見つける手順

夜空の星座を利用すれば、北極星を見つけることができます。北極星は常に北の方角を示すため、方角を知る上で非常に有用です。

北極星を見つけるには、まず北斗七星を探します。北斗七星は、ひしゃくの形をした分かりやすい星座です。ひしゃくの縁にあたる2つの星(1番遠い2つの星)を結んで、その線を5倍ほど延長すると、そこに北極星があります。

北極星を見つけられれば、その方向が北だとわかります。そこから右が東、左が西、背中側が南と判断できます。

この方法は、光害の少ない場所でより効果的です。都市部では星が見えづらいことがありますが、郊外や山間部では比較的容易に実践できます。

室内での方位確認:建物の構造と道具を使いこなす

室内にいても、方角を知ることは可能です。窓からの日差しや建物の構造を観察したり、スマートフォンのアプリや方位磁針を活用したりすることで、正確な方位を把握できます。部屋の向きを理解することは、快適な生活空間づくりにも役立ちます。建築の一般的な法則を知ることで、どの部屋がどの方角を向いているか、ある程度推測できるようになるでしょう。

窓の位置と日当たりから部屋の向きを判断する方法

窓からの日差しは、部屋の向きを知る重要な手がかりになります。東向きの窓からは朝日が差し込み、西向きの窓からは夕日が見えます。南向きの窓は一日中明るく、北向きの窓は直射日光が入りにくい傾向があります。

このような特徴を観察することで、自分の部屋がどの方角を向いているか推測できます。例えば、朝起きたときに窓から明るい日差しが入ってくるなら、その窓は東向きの可能性が高いです。

日当たりの変化も重要です。日中の太陽の動きを観察し、窓から差し込む光の角度がどのように変化するかを見てみましょう。これにより、より正確に部屋の向きを判断できます。

方位磁針やスマートフォンアプリを活用した正確な方角特定

室内で最も正確に方角を知るには、方位磁針やスマートフォンのコンパスアプリが役立ちます。これらのツールを使えば、建物の構造や窓の位置に関係なく、正確な方位を把握できます。

方位磁針の使い方は簡単です。平らな場所に置いて、針が安定するまで待ちます。赤い針が指す方向が北です。スマートフォンのコンパスアプリも同様の原理で機能し、より手軽に利用できます。

ただし、電子機器や金属製の物体が近くにあると、磁気が乱れて正確な測定ができないことがあります。そのため、使用時はそれらの影響を受けにくい場所を選びましょう。

建物の設計から推測する一般的な方位の法則

建築設計には、方位を考慮した一般的な法則があります。これを知っておくと、建物内での方角把握が容易になります。

多くの住宅では、リビングや主要な居室を南向きに配置する傾向があります。これは、日当たりを最大限に活用するためです。一方、北側には収納スペースや水回りが配置されることが多いです。

マンションの場合、バルコニーが南向きに設計されていることが多いです。これを覚えておくと、部屋の向きを素早く判断できます。

オフィスビルでは、大きな窓が南や東に面していることが多く、北側には廊下や設備スペースが配置される傾向があります。

一般的な設計パターンを理解しておくと、初めて訪れた建物でも、おおよその方角感覚をつかむことができます。

方角理解の実践的応用:日常生活での活用法

方位の知識は、思いのほか日常生活で役立ちます。不動産選びや部屋探しの際に重要な判断材料になるだけでなく、風水や伝統行事など文化的な側面でも活用できます。方角を意識することで、生活に新たな視点や楽しみが加わります。例えば、恵方巻きを食べる際の向きにも意味があるのです。日々の暮らしの中で方位を意識することで、空間への理解が深まり、より豊かな生活体験につながるでしょう。

不動産選びや部屋探しに役立つ方位知識の活用方法

不動産選びや部屋探しの際、方位の知識は非常に重要です。南向きの物件は日当たりが良く、冬場の暖房効率も高いため、多くの人に好まれます。一方、北向きの部屋は直射日光が入りにくく、夏は涼しいものの、冬は寒さ対策が必要になることがあります。

東向きの部屋は朝日が入るため、早起きの人に適しています。西向きは夕日が差し込むため、夕方から夜にかけて明るくなりますが、夏場は西日対策が必要になることもあります。

物件を見学する際は、各部屋の窓の向きをチェックし、自分のライフスタイルに合っているかを確認しましょう。例えば、在宅勤務が多い人なら、日中の日差しが穏やかな東向きの部屋がオフィススペースに適しているかもしれません。

周辺環境との関係も重要です。南側に高い建物があると日当たりが悪くなる可能性があるため、現地で実際の光の入り方を確認することをおすすめします。

風水や恵方巻きなど、方角を意識した生活習慣の取り入れ方

方角の知識は、風水や日本の伝統行事にも深く関わっています。これらを日常生活に取り入れることで、空間や時間の流れをより意識的に捉えられるようになります。

風水では、各方位にそれぞれ意味があるとされています。例えば、南東は金運の方角とされ、財布や貴重品をこの方向に置くと良いとされています。北は知恵と学問の方角とされ、書斎や勉強スペースを北に配置すると良いとされています。

日本の伝統行事では、方角が重要な役割を果たすことがあります。代表的なものが節分の恵方巻きです。恵方(縁起の良い方角)に向かって無言で恵方巻きを食べる習慣があります。

習慣を取り入れる際は、厳格に考える必要はありません。むしろ、方角を意識することで日常に小さな楽しみや変化を加える程度で十分です。例えば、朝食を食べながら東の窓から昇る太陽を眺めるなど、自然とのつながりを感じられる習慣を作ってみるのもいいでしょう。

恵方巻きを正しい方向で食べるためのコツと意味

恵方巻きを食べる際の正しい方向は、その年の恵方(縁起の良い方角)に向かって食べることです。恵方は年によって変わりますが、一般的に節分の日に決まった方角を向いて食べます。例えば、2024年の恵方は「南南東」でした。

正しい方向を向くコツは、スマートフォンのコンパスアプリを使うのが簡単です。アプリで方角を確認し、その方向を向いて食べ始めます。室内で方角がわかりにくい場合は、あらかじめ窓や家具の位置で目印をつけておくと良いでしょう。

恵方巻きを食べる際のポイントは以下の通りです:

・決められた方角に向かって座る

・巻き寿司を丸かじりする(途中で切らない)

・食べている間は無言を保つ

・願い事を心の中で唱える

この習慣には、その年の幸運を呼び込むという意味があります。恵方に向かって食べることで、良い縁や福が訪れると信じられています。

ただし、厳密に方角にこだわりすぎる必要はありません。むしろ、家族や友人と楽しく食べることが大切です。方角を意識することで、日本の伝統文化に触れる良い機会になります。また、普段あまり意識しない方角を考えることで、空間認識能力を高めるきっかけにもなるでしょう。

方位感覚を養う:長期的な上達のためのトレーニング法

方位感覚は、意識的な訓練で徐々に向上させることができます。日々の生活の中で周囲の環境を観察し、方角を意識する習慣をつけることが大切です。また、地図の読解力を高めることで、空間認識能力全体が向上します。これらのスキルは、旅行や新しい場所の探索時に特に役立ちます。継続的な練習を通じて、方位感覚が自然と身につき、日常生活がより豊かになっていくでしょう。

日常的な観察習慣で自然と身につく方位感覚の磨き方

方位感覚を磨くには、日常生活の中で小さな観察を積み重ねることが重要です。毎朝、太陽の位置を確認する習慣をつけてみましょう。朝食を取りながら窓から見える太陽の方向を意識するだけで、少しずつ東の感覚が身についていきます。

通勤や通学の道中では、道路や建物の向きに注目してみましょう。多くの都市では、主要な通りが東西南北のいずれかに沿って設計されています。この特徴を意識しながら歩くことで、自然と方角感覚が養われていきます。

夜には星空を観察する機会を作りましょう。北極星を見つける練習をすることで、北の方角を把握する能力が向上します。都会では星が見えづらい場合もありますが、月の動きを観察するのも良い方法です。

日々の生活の中で、「この部屋は南向きだから明るいな」「西日が強いから、この時間帯はカーテンを閉めよう」といった具合に、方角と生活の関連性を意識することが大切です。このような小さな気づきの積み重ねが、長期的には確かな方位感覚につながります。

旅行先では、意識的に現地の地図を見ながら歩いてみましょう。目的地までの経路を方角で考えることで、空間認識能力が自然と向上します。「駅から北に2ブロック、そして東に1ブロック」というように、方角を用いて道順を記憶する練習も効果的です。そして続けることで、徐々に方位感覚が磨かれていきます。急激な上達を期待するのではなく、日常の小さな観察を楽しみながら、ゆっくりと能力を伸ばしていくことが大切です。

地図読解力を向上させて空間認識能力を高める方法

地図読解力を高めることは、空間認識能力の向上に直結します。紙の地図を使う機会が減った現代ですが、あえて紙の地図を活用することで、より立体的な空間把握が可能になります。

スマートフォンのナビアプリを使う際も、単に指示に従うだけでなく、全体の地図を確認する習慣をつけましょう。目的地までのルートを把握し、その過程で主要な道路や建物の位置関係を意識的に記憶します。

登山や山歩きの機会があれば、地形図の読み方を学ぶことをおすすめします。等高線の解釈や実際の景色との照らし合わせは、空間認識能力を大きく向上させます。

街歩きの際は、事前に地図で全体像を把握し、実際に歩いてみることで、地図上の情報と実際の景色を結びつける練習になります。この過程で、建物や道路の配置、地形の特徴などを意識的に観察しましょう。

自宅周辺の地図を描いてみるのも良い練習方法です。記憶を頼りに主要な道路や建物の位置関係を書き出し、実際の地図と比較してみましょう。この作業を繰り返すことで、空間把握能力が徐々に向上していきます。

地図上で北を上にする習慣も大切です。多くの地図は北を上にしていますが、時々違う向きの地図に遭遇することがあります。そういった場合でも、地図を回転させて北を上にすることで、一貫した空間認識が可能になります。

練習を継続することで、地図読解力が向上し、結果として全体的な空間認識能力が高まります。日常生活の中で少しずつ取り入れることで、徐々に効果が表れてくるでしょう。

「以西」など方位を含む表現の正しい理解と使い方

方位を含む地理的表現は、位置や範囲を正確に伝える上で非常に重要です。「以西」「以東」といった言葉の意味を正しく理解し、適切に使用できるようになると、地理的な情報をより明確に伝達できるようになります。これらの表現は、ニュースや天気予報、旅行ガイドなどでよく使用されるため、日常生活でも役立つ知識です。正確な理解と使用法を身につけることで、空間認識能力がさらに向上するでしょう。

「○○以西」の意味と具体的な使用例の解説

「○○以西」という表現は、ある地点や線を基準として、そこから西側のすべての地域を指します。この「以」という言葉が「それより」という意味を持つため、基準点を含めてそれより西側全体を表現しています。

具体的な使用例を見てみましょう。「群馬県以西」という表現は、群馬県を含めて、それより西側にある栃木県、茨城県、そして日本海側の新潟県なども含む広い範囲を指します。

天気予報でよく耳にする「関東以西」は、関東地方を含めてそれより西側の地域全体を意味します。つまり、関東地方、中部地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州地方が該当します。

歴史的な文脈では、「鎌倉以西」という表現が使われることがあります。これは鎌倉を含む西日本全体を指し、当時の政治的・文化的な区分を表現しています。

「東経135度線以西」のような経度を用いた表現もあります。この場合、その経度線上およびそれより西側のすべての地域を指します。必要に応じて、地図や補足説明を加えると、より明確に伝わります。

方位を含む地理的表現を正確に使いこなすポイント

方位を含む地理的表現を正確に使いこなすには、いくつかのポイントがあります。

明確な基準点を設定することが重要です。「東京以北」と言う場合、東京の中心部なのか、東京都全体なのかを明確にしましょう。曖昧な基準点は誤解を招く原因となります。

方位の正確な理解も欠かせません。「北東」と「東北」は似ていますが、厳密には異なります。「北東」は北と東の中間、「東北」は東よりの北を指します。このような微妙な違いを意識することで、より正確な表現が可能になります。

地形や行政区分を考慮することも大切です。「富士山以東」という表現は、富士山という明確な地点を基準にしているため分かりやすいです。一方、「関東以北」は関東地方の境界が曖昧なため、誤解を招く可能性があります。

方位を含む表現を使う際は、対象となる範囲の大きさにも注意が必要です。「日本以東」のような大規模な範囲を指す場合は、地球が球体であることを考慮し、どこまでを「東」と考えるか明確にする必要があります。

文脈に応じて適切な表現を選ぶことも重要です。ニュースや公式文書では正確さが求められるため、「東日本」より「関東地方および東北地方」のような具体的な表現が適しています。一方、日常会話では「東の方」のようなやや曖昧な表現も許容されます。