職場での耳栓使用について、マナーと失礼にならない使い方を詳しく説明します。近年、オープンオフィスの増加により、周囲の話し声や機器の音が気になり、集中力が低下する問題が増えています。社内コミュニケーションを阻害せず、業務効率を向上させる耳栓の活用法があります。上司や同僚との良好な関係を保ちながら、自分の生産性を高める方法を具体的に見ていきましょう。耳栓使用の判断基準から実践的な活用術、周囲への配慮まで、職場環境別の対応策を紹介します。職種や状況に応じた耳栓の選び方と、快適な仕事環境づくりのポイントを解説していきます。

耳栓使用の基本とメリット・デメリット

耳栓使用によって得られる最大の利点は、集中力の維持と業務効率の向上です。騒がしい環境でも作業に没頭でき、ミスの低減にもつながります。一方で、電話や急な声かけに気づきにくい欠点があり、状況に応じた使い分けが重要となります。周囲とのコミュニケーションを意識した使用方法を知ることで、デメリットを最小限に抑えられます。耳栓を使用する際の基本的な心構えと実践的なテクニックについて詳しく説明していきます。

周囲への事前説明で円滑なコミュニケーションを維持できる

耳栓使用を開始する前に、上司や周囲の同僚に説明することが円滑なコミュニケーションの秘訣です。業務に集中したい時間帯を伝え、緊急時の連絡方法を決めておくと、トラブルを未然に防げます。特に集中力を必要とするプロジェクトや締切前の作業時に耳栓を使う理由を具体的に説明すると、理解を得やすいでしょう。

事前説明のポイントには下記の項目を含めると効果的です:

・集中作業の時間帯を明確に伝える

・緊急連絡が必要な場合の合図を決める

・チームの重要な会話は聞き逃さない工夫をする

・昼休みなど、外す時間帯も設定する

職場での耳栓使用は、単なる騒音対策ではなく、業務の質を高めるための手段だと理解してもらうことが大切です。デスクにメモを置いたり、チャットツールのステータス表示を活用したりして、耳栓使用中であることを視覚的に示す工夫も有効です。

午前中の集中タイムや締切直前の作業など、耳栓の使用時間帯を限定することで、周囲の理解も得やすくなります。チームの重要な打ち合わせや情報共有の時間は避けるなど、メリハリをつけた使用を心がけましょう。

コミュニケーションの取り方も工夫が必要です。肩に軽くタッチする、視界に入るように近づく、チャットを併用するなど、状況に応じた声かけ方法を提案しておくと安心です。耳栓使用中も定期的に周囲の様子を確認し、必要に応じて外すなど、柔軟な対応を心がけることで、チームワークを損なうことなく、個人の集中力を高められます。

人事部や上司との相談時には、生産性向上のための提案として耳栓使用を検討している旨を伝えると、前向きな反応が得られやすいものです。実際の業務効率の改善例や、他社での導入事例なども交えながら説明すると、より説得力が増すでしょう。

電話応対や緊急連絡の見落としを防ぐ対策が必要

電話応対や緊急連絡を見落とさないために、耳栓使用時の具体的な対策を講じることが重要です。着信を知らせるランプやバイブレーション機能付きの電話機を導入している企業も多く、これらのツールを活用すると安心です。

耳栓使用中の電話対応には、下記の工夫が効果的です:

・着信ランプが見やすい位置にモニターを配置する

・チャットツールの通知を画面上に大きく表示する

・スマートウォッチのバイブレーション機能を利用する

・イヤーマフではなく、音量調節可能な耳栓を選ぶ

特に急を要する連絡手段として、デスクサイドに小型の回転灯を設置したり、着信時に光る外付けデバイスを導入したりする方法も見逃せません。電話当番の時間帯は耳栓を外すなど、状況に応じた使い分けも大切な要素となっています。

片耳だけ耳栓を使用する方法も実践的な対策の一つです。利き手と反対側の耳に装着すれば、電話対応もスムーズに行えます。耳栓の素材も重要で、完全に音を遮断するタイプは避け、周囲の声が程よく聞こえる通話用耳栓を選びましょう。

社内の緊急連絡網やチャットグループを整備し、耳栓使用者への連絡方法をルール化しておくと、より確実な情報伝達が可能です。隣席の同僚に一声かけておくことで、重要な電話の取り次ぎにも協力してもらえるはずです。

大切な商談や顧客からの着信が予想される時間は、耳栓の使用を控えめにするなど、TPOを考慮した対応も欠かせません。緊急時の連絡体制を整えることで、周囲も安心して仕事に取り組める環境が整うでしょう。

集中力を保ちながら業務効率を向上させる効果がある

耳栓の使用は、業務効率の向上に直結する有効な手段として注目を集めています。特にデータ入力や資料作成など、ミスが許されない繊細な作業において、その効果は顕著に表れます。

騒音によるストレスから解放されることで、以下のような効果が期待できます:

・作業の正確性が高まる

・思考の中断が減少する

・締切時間の厳守がしやすくなる

・残業時間の削減につながる

・精神的な疲労が軽減する

平均して15分かかるとされる集中力の回復時間を短縮できるのも、耳栓使用の大きな利点です。オフィスの雑音から解放されることで、業務への没入感が増し、質の高いアウトプットを生み出せます。

長時間のデスクワークでも疲れにくくなり、仕事の満足度も向上するという報告も見逃せません。特に企画や開発など、創造性を必要とする業務では、アイデアが生まれやすい環境づくりに一役買っています。

集中力が途切れにくくなることで、複雑な計算や細かな校正作業でもミスを減らせます。耳栓使用前後で作業効率を比較すると、同じ業務でも処理時間が短縮されるケースが多いようです。

ただし、常時装着は避け、1~2時間程度の作業に限定して使用するのがベストです。休憩時間をはさみながら、メリハリのある業務時間の使い方を意識しましょう。このように計画的な耳栓活用が、持続的な業務効率の向上につながります。

職場別の耳栓使用の判断基準

職種や勤務環境によって、耳栓使用の適切な判断基準は大きく異なります。オープンオフィスでは、周囲の会話音が気になりやすく、耳栓の必要性は高まりがちです。一方、受付業務や電話対応が多い部署では、使用を控えめにする工夫が求められます。部署の特性や業務内容を考慮し、適切な使用シーンを見極めることが重要です。仕事の性質に合わせた柔軟な対応を心がけましょう。

デスクワークでの適切な使用時間帯と場面

デスクワークにおける耳栓使用は、時間帯と業務内容に応じて適切に判断することが望ましいです。会議や打ち合わせの少ない午前中の時間帯は、集中作業に最適な時間として耳栓使用がおすすめです。

特に効果的な使用場面として、以下のような状況が挙げられます:

・データ入力や集計作業

・企画書や報告書の作成

・プログラミングやコーディング

・数値チェックや校正作業

・資料分析や調査業務

1日の業務時間を区切り、集中タイムと通常業務の時間帯を明確に分けることで、より効率的な仕事が可能になります。朝一番の2時間を集中タイムとして設定し、耳栓を活用する企業も増えつつあります。

昼休み後の眠気を感じやすい時間帯にも、耳栓は有効な対策となります。外部の刺激を抑えることで、仕事への集中力を高められるからです。締切直前の大量処理や、急ぎの作業が発生した際にも、耳栓使用で対応力を上げられます。

ただし、長時間の連続使用は避けるべきです。1~2時間ごとに休憩を入れ、周囲とのコミュニケーションも図りながら、メリハリのある使用を心がけましょう。チーム内で情報共有が必要な時間帯は、必ず耳栓を外すルールを設けることも大切です。

電話対応が多い部署での使用リスクと対処法

電話対応が頻繁な部署での耳栓使用には、慎重な判断と適切な対策が求められます。カスタマーサービスや営業部門など、電話応対が業務の中心となる職場では、着信や呼び出しを見逃すリスクを最小限に抑える工夫が不可欠です。

電話対応の多い部署での具体的な対応策:

・着信お知らせランプの設置位置を工夫する

・バイブレーション機能付き電話機を導入する

・片耳だけの装着で対応する

・チャットツールでバックアップ体制を整える

・通話専用耳栓を活用する

電話当番制を導入している部署では、当番時間中は耳栓使用を控えめにすることが基本です。重要な商談や顧客からの連絡が予想される時間帯も、同様の配慮が必要でしょう。隣席の同僚と協力し、着信を見逃さない体制を整えることも有効な手段となります。

音量調節可能な耳栓を選び、周囲の音が程よく聞こえる状態を保つことで、リスクを軽減できます。完全な遮音性能を持つ耳栓は、この用途には不向きといえるでしょう。デスクの配置や電話機の設置場所も、使用状況に合わせて最適化することをお勧めします。

緊急時の連絡体制をあらかじめ決めておくことも重要です。社内のチャットツールや緊急連絡網を整備し、耳栓使用者への確実な情報伝達手段を確保しましょう。

オープンオフィスでの騒音対策としての活用方法

オープンオフィスでは、周囲の会話や機器の音が作業の妨げとなりやすく、耳栓の効果的な活用が業務改善につながります。パーテーションで区切られていない広いスペースでは、様々な音が飛び交い、集中力の維持が難しい環境となっています。

オープンオフィスでの具体的な活用法として、下記のポイントを意識しましょう:

・席の配置や向きを考慮した使用計画を立てる

・部署ごとの業務特性に応じた使用ルールを設定する

・静寂が必要な作業ゾーンを設ける

・フリーアドレス制での利用ガイドラインを整備する

・共有スペースでの使用マナーを定める

特に、複数の部署が混在するフロアでは、各チームの業務リズムを把握し、耳栓使用のタイミングを調整することが大切です。打ち合わせスペースに近い席では、遮音性の高い耳栓を選ぶなど、場所に応じた使い分けも効果的でしょう。

オープンスペースならではの対策として、耳栓使用中であることを示すサインの掲示も有効です。デスクに小さな札を立てたり、モニターにステッカーを貼ったりすることで、周囲の理解を得やすくなります。

集中作業用のブースを設置している企業では、そのスペースでの耳栓使用を推奨するケースも目立ちます。個人の集中力を高めながら、チームの一体感も損なわない、バランスの取れた活用を心がけましょう。

上司・同僚への配慮と相談のポイント

耳栓使用を始める前に、上司や同僚への適切な相談と配慮が欠かせません。業務効率の向上を目的とした建設的な提案として伝えることで、理解を得やすい環境が整うでしょう。部署全体のコミュニケーションを維持しながら、個人の集中力も確保できる方法を探ることが大切です。チーム内での信頼関係を損なわないよう、丁寧な説明と段階的な導入を心がけましょう。

人事部や上司への相談手順と伝え方のコツ

耳栓使用の相談を持ちかける際は、事前に周到な準備をすることが不可欠です。上司との面談時には、具体的なデータや事例を用意し、業務改善につながる提案として話を進めることが賢明です。

相談時の具体的な準備ポイント:

・現状の課題と改善目標を明確にする

・他社での導入事例を調査する

・試験的な使用期間の提案を用意する

・想定される懸念事項への対策を考える

・部署全体の生産性向上につながる視点を盛り込む

人事部への相談では、社内規定との整合性や安全面での配慮も重要な論点となります。就業規則や職場環境に関する規定を確認し、それらに沿った提案を心がけましょう。部署の特性や業務内容に応じた具体的な使用ルールを提示できると、より建設的な話し合いにつながります。

上司との面談では、個人の要望という形ではなく、チーム全体の業務効率向上策として提案することをお勧めします。実際の業務での具体的な場面を例示しながら、耳栓使用によって得られるメリットを説明できると説得力が増すでしょう。

試験導入期間を設定し、効果測定を行う提案も有効です。1ヶ月程度の期間で成果を検証し、問題点があれば適宜改善していく柔軟な姿勢を示すことで、理解を得やすくなります。

同僚とのトラブルを防ぐためのコミュニケーション方法

同僚との円滑な関係を保ちながら耳栓を使用するには、きめ細かなコミュニケーションと配慮が重要です。耳栓使用の目的や効果を共有し、チームワークを損なわない工夫を取り入れることで、トラブルを未然に防げます。

効果的なコミュニケーション方法として、以下のアプローチが有効です:

・使用開始前に個別に説明する機会を設ける

・緊急時の連絡方法を具体的に共有する

・チーム内での情報共有ルールを明確にする

・定期的なフィードバックの場を設定する

・相手の立場に立った配慮を示す

チーム内で耳栓使用のガイドラインを作成し、全員で共有することも効果的です。会議や打ち合わせの時間帯は外す、急ぎの用件は指定の方法で連絡するなど、具体的なルールを設けることで、互いの理解が深まります。

耳栓使用中でも、同僚からの声かけには笑顔で応対し、快く外して対応する姿勢を見せることが大切です。業務上の質問や相談にも丁寧に対応し、コミュニケーションを妨げる要因とならないよう心がけましょう。

定期的なフィードバックを通じて、運用面での課題や改善点を話し合う機会を持つことも重要です。チーム全体で建設的な意見交換を行い、より良い職場環境づくりを目指す姿勢を示すことで、信頼関係を築けます。

席替えや環境改善の代替案を提案する際の注意点

席替えや環境改善の提案は、職場の人間関係に大きな影響を与える可能性があるため、慎重な対応が必要です。上司への相談時には、具体的なデータや根拠を示しながら、建設的な提案として伝えることが重要です。

環境改善の提案時に考慮すべきポイント:

・部署全体の業務効率向上につながる視点を含める

・個人の要望ではなく、チーム全体の課題として提示する

・具体的な改善効果を数値で示す

・複数の選択肢を用意する

・段階的な導入プランを準備する

席替えの代替案として、パーテーションの設置やノイズキャンセリングヘッドホンの導入など、物理的な環境改善策も検討材料に含めると良いでしょう。フリーアドレス制の導入や、集中ブースの設置なども、有効な選択肢として挙げられます。

提案時には、現状の課題を客観的に説明し、改善策による具体的なメリットを示すことが大切です。他社での成功事例や、業界標準の取り組みなども参考資料として活用すると説得力が増します。

環境改善の実施にかかるコストや期間についても、現実的な見通しを立てておくことが重要です。予算の制約や、導入までのスケジュールなど、実現可能性を考慮した提案内容を心がけましょう。

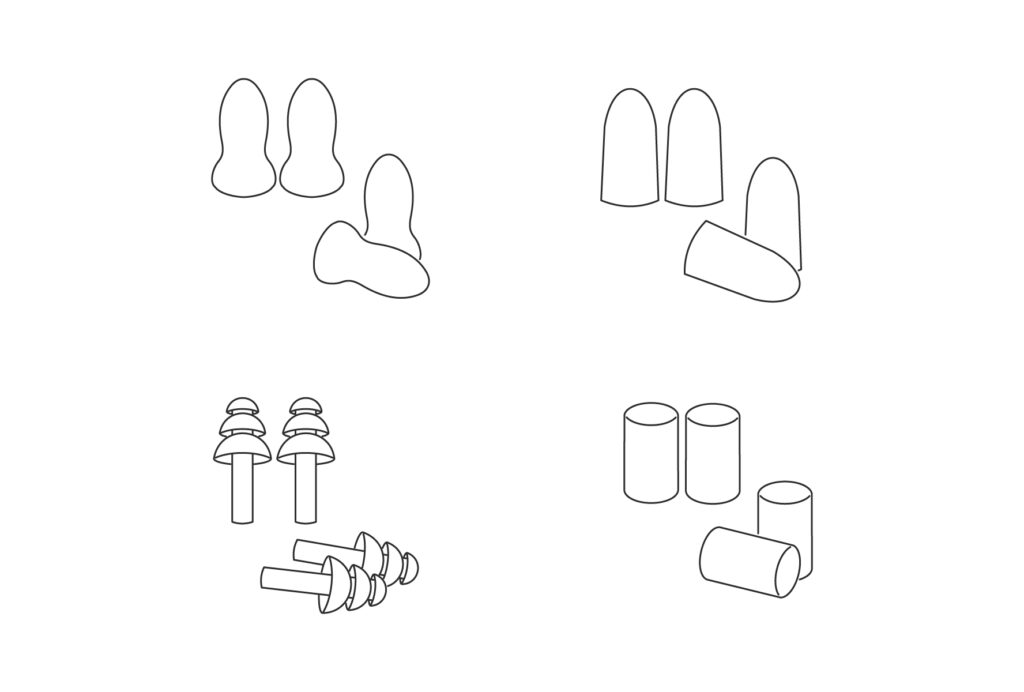

耳栓の種類と選び方

職場で使用する耳栓は、素材や形状によって特徴が異なり、用途に合わせた選択が重要です。スポンジタイプは音量調節が可能で、コミュニケーションを妨げにくい特徴があります。シリコン製は耐久性に優れ、長期使用に適しています。モールド型は装着感が良く、長時間の使用でも疲れにくいという特徴があります。職種や使用環境に応じて、最適な耳栓を選びましょう。

音量調節が可能なスポンジタイプの特徴と使い方

スポンジタイプの耳栓は、装着の深さによって遮音性を調整できる優れた特徴を持っています。耳に優しい柔らかい素材で作られており、長時間の使用でも不快感が少ないのが特長です。

音量調節可能なスポンジ耳栓の主な利点:

・装着の深さで遮音度を変えられる

・手軽に着脱できる使い勝手の良さ

・コストパフォーマンスに優れている

・衛生面で使い捨てが可能

・耳への負担が少ない素材

正しい使用方法として、清潔な手で耳栓を細長く丸め、耳穴にやさしく挿入します。数秒後にスポンジが膨らみ、適度な遮音効果が得られます。装着時は耳栓全体が見えない程度まで挿入すると、最大限の効果を発揮できるでしょう。

遮音性を調整する際は、耳栓を少しずつ引き出すことで、周囲の音が聞こえやすくなります。会話が必要な場面では浅めに装着し、集中作業時は深めに入れるなど、状況に応じた使い分けが可能です。

耐用期間は通常2~3日程度ですが、汚れや変形が見られた場合は早めの交換が望ましいです。保管時は専用ケースを使用し、清潔な状態を保つよう心がけましょう。価格も手頃なため、定期的な交換による衛生管理も実現しやすい点が魅力となっています。

片耳使用での効果的な活用術を紹介

片耳での耳栓使用は、周囲とのコミュニケーションを維持しながら、適度な集中力を保てる実用的な方法です。電話対応や急な声かけにも即座に対応できるため、ビジネスシーンでの活用に適しています。

片耳使用のメリットには以下のような点があげられます:

・緊急時の呼びかけにすぐ反応できる

・電話応対がスムーズ

・周囲の重要な会話を聞き逃さない

・チーム内の情報共有に支障が出にくい

・集中力と警戒心のバランスが取れる

利き手と反対側の耳に装着すると、電話対応や資料確認がしやすくなります。右利きの場合は左耳、左利きの場合は右耳に耳栓を使用することで、作業効率が上がるでしょう。

騒音源の方向に応じて装着する耳を変えることも効果的です。打ち合わせスペースに近い側の耳を塞ぐことで、会話音を軽減しながら、必要な情報は逃さない工夫ができます。

片耳装着でも十分な効果を得るには、耳栓の素材選びが重要です。遮音性の高いシリコン製や、音量調節可能なスポンジタイプなど、用途に合わせて選択することをお勧めします。

イヤホンタイプとの使い分けポイントを解説

イヤホンと耳栓の使い分けは、職場の雰囲気や業務内容によって適切に判断する必要があります。イヤホンは音楽やホワイトノイズで集中力を高められる一方、耳栓は純粋な静寂を求める場合に効果的です。

それぞれの特性を活かした使い分けのポイント:

・オフィスの雰囲気が重視される場面では耳栓を選択

・長時間のデスクワークではイヤホンの重さを考慮

・オンライン会議の多い日は耳栓を活用

・BGMで集中したい場合はイヤホンを使用

・急な声かけが予想される時は耳栓が安全

イヤホンは目立ちやすく、私的な印象を与える可能性があるため、フォーマルな場面や顧客との対面時は避けるべきです。一方、耳栓は目立ちにくく、仕事への集中を示すアイテムとして認識されやすい利点があります。

オンライン会議の合間に集中作業を行う場合、イヤホンの着脱が煩わしくなるため、耳栓の方が便利です。会議用ヘッドセットと耳栓を組み合わせることで、スムーズな切り替えが可能になります。

イヤホンは電源切れや充電の問題もあり、終日の使用には不向きな面もあります。耳栓であれば、そうした心配なく1日を通して活用できるでしょう。ノイズキャンセリング機能付きイヤホンは高価なため、紛失や故障のリスクも考慮に入れる必要があります。