地域のゴミ当番札を回すタイミングについて悩んでいませんか。清掃当番や市報配布の当番札をいつ次の家庭に渡すべきか、適切な時期を知ることで近隣住民との関係を良好に保てます。当番期間の最終日まで責任を持つという考え方と、仕事が終わり次第すぐに回すという考え方があり、どちらも一理あります。大切なのは、地域のルールや慣習を理解し、周りの方々の価値観を尊重することです。

ゴミ当番札の基本的な回し方

ゴミ当番札の回し方には地域によって異なるルールがあります。清掃当番では週単位、市報配布では月単位で責任期間が決まっています。この期間中はその札を預かった家庭が管理責任を負い、必要に応じて清掃や配布業務を行います。札を次の当番に渡すタイミングは、責任期間の終了とともに引き継ぐのが原則ですが、実際の運用では地域の慣習によって変わります。

清掃当番の札はいつ回すべきか

清掃当番の札は通常、月曜日から日曜日までの一週間が担当期間となります。週の中で都合の良い時にゴミ置き場の清掃を行い、ゴミ収集日の後には必要に応じて掃除をします。土日にはゴミ収集がない地域が多いため、金曜日の収集後に清掃を済ませることが一般的です。清掃が終わった段階で次の当番への準備ができたと考える人もいれば、週末まで何らかの問題が起きる可能性を考慮して日曜日まで札を保持する人もいます。どちらの考え方も間違いではないため、地域の慣習に従うことが重要です。

週当番の適切な引き継ぎタイミング

週当番の引き継ぎタイミングについては、大きく分けて二つの考え方があります。一つ目は、主要な清掃業務が終了した時点で札を回すという方法です。多くの地域では金曜日が最後のゴミ収集日となるため、金曜日の清掃後に次の当番へ札を渡します。この方法のメリットは、次の当番の方が週末のうちに心の準備や予定調整ができることです。二つ目は、担当期間の最終日である日曜日に札を回す方法です。週末に予期しない問題が発生した場合の責任を最後まで持つという考え方に基づいています。どちらの方法を選ぶかは、地域の合意や個人の価値観によって決まります。近隣住民との話し合いで統一したルールを作ることで、トラブルを防げます。

金曜日に回すのは早すぎるのか

金曜日に当番札を回すことについては賛否両論があります。早すぎると感じる理由として、土日に何らかの問題が発生した場合の対応責任があいまいになることが挙げられます。ゴミ置き場にカラスが散らかした状況や、不適切なゴミが捨てられた場合、当番札がすでに次の家庭に渡っていると誰が対応すべきか混乱が生じます。一方で、平日の仕事終わりに札を受け取れば、次の週の当番であることを早めに認識でき、準備時間を確保できるという利点があります。重要なのは、札を回した後でも週末に問題が起きた場合は元の当番が責任を持って対応するという意識を持つことです。地域全体でこの認識を共有することで、金曜日に札を回すことへの理解も得られるでしょう。

市報配布など月当番の札の引き継ぎ

市報配布の月当番は、多くの地域で月の初日から末日までを担当期間としています。市報の発行タイミングは月に一度から数回程度で、配布作業も数日で完了することが一般的です。配布業務が早期に終了することから、月の中旬や下旬には実質的な作業がない状態になります。こうした状況で当番札をいつ回すべきかという問題が生じます。月末まで札を保持する考え方と、配布業務完了時点で回す考え方のどちらを採用するかは、地域のルールや住民の合意によって決まります。

月末まで持つべき理由

月当番の札を月末まで保持する理由はいくつかあります。まず、突発的な配布物が発生する可能性があることです。

- 緊急の回覧板や町内会からの重要なお知らせ

- 自治体からの追加配布物や訂正文書

- 地域イベントの急な案内や変更通知

これらの対応を考慮すると、担当期間中は責任を持ち続けることが適切です。しかし、実際にはそうした追加業務が発生することは稀であり、地域によってはほとんどないところもあります。保守的な考え方として、契約期間や責任期間は最後まで全うするべきという価値観もあります。

20日に回すことへの疑問

月当番の札を20日頃に回すことに対して疑問を感じる住民も少なくありません。特に責任感の強い方は、まだ10日以上期間が残っているのに札を手放すことに抵抗を感じます。一方で、実際の配布業務が20日頃までに完了している場合、それ以降は形式的に札を保持しているだけとなります。この状況では、次の当番の方に早めに札を渡すことで、翌月の予定調整や心の準備時間を提供できるというメリットがあります。重要なのは、配布業務の完了と札の引き継ぎは別の概念であることを理解することです。業務は完了していても、何らかの追加対応が必要になった場合は、札の所在に関係なく元の当番が対応するという責任意識を持つことが大切です。

札を早く回すことの賛否両論

ゴミ当番札を早めに回すことについては、地域住民の間で意見が分かれることがよくあります。早く回派と期限まで保持派、それぞれに合理的な理由があり、どちらが正しいということはありません。地域の特性や住民の価値観によって、最適な方法は変わります。理解し合うためには、それぞれの立場や考え方を尊重し、話し合いを通じて合意点を見つけることが大切です。

早く回すことのメリット

当番札を早めに回すことには、次の当番を担当する家庭にとって複数のメリットがあります。十分な準備時間を確保できることで、急な予定変更や代理依頼などの調整が可能になります。特に共働き世帯や高齢者世帯では、当番の責任を果たすために事前の準備や段取りが重要になります。心理的な負担軽減という側面もあり、いつ自分の当番が来るかわからない状態よりも、早めに通知されることで安心感を得られます。

次の当番への心の準備

当番札を早めに受け取ることで、次の担当者は心理的な準備を整える時間を得られます。特に清掃当番では、朝早い時間に作業を行う場合があり、生活リズムの調整が必要になります。

- 早起きのための就寝時間の調整

- 当番日に合わせた仕事の予定変更

- 家族との役割分担の相談

- 清掃用具の確認や準備

このような準備を事前に行うことで、当番期間中にスムーズに作業を進められます。

忘れ防止とリマインド効果

札を早めに回すことで、忘れ防止の効果も期待できます。当番の順番を頭では理解していても、実際に札を手にするまで実感が湧かない人も多いでしょう。札を受け取ることで、当番期間が近づいていることを具体的に認識できます。カレンダーへの記入や家族への共有なども、札を受け取った時点で行いやすくなります。忙しい日常生活の中では、このようなリマインド機能が重要な役割を果たします。また、万が一札を回し忘れるリスクを考慮すると、業務完了後すぐに次の家庭に渡すことで、確実な引き継ぎができるという安心感もあります。

仕事終了後のすみやかな引き継ぎ

清掃や配布などの主要業務が完了した時点で札を引き継ぐという考え方は、効率性の観点から支持されています。ゴミの収集がない土日に清掃当番の札を持ち続けたり、配布物がない期間に月当番の札を保管し続けたりすることに疑問を感じる住民もいます。仕事の完了と同時に責任も移譲するという明確なルールは、当番制度の運用をシンプルにします。ただし、この場合でも予期しない問題が発生した際の対応については、事前に地域で合意を形成しておく必要があります。

札を期限まで持つことの意義

当番札を期限まで保持することには、責任の明確化という重要な意義があります。担当期間中に発生した問題に対して、誰が対応するかが明確になり、近隣住民間の混乱を防げます。期間中の管理責任を最後まで果たすという姿勢は、地域住民からの信頼を得ることにもつながります。長期的な視点で見ると、このような責任感のある行動が地域コミュニティの結束を強化します。

責任期間中の管理義務

当番として指定された期間中は、その札に関連する全ての責任を負うという考え方があります。これは契約や約束における基本的な概念と同じで、期間が満了するまで義務を果たし続けることです。

- 土日に発生するゴミ置き場の問題への対応

- 月末近くに追加される配布物への対処

- 当番期間中の緊急事態への迅速な対応

このような管理義務を全うすることで、地域住民からの信頼を得られ、当番制度そのものの信頼性も保たれます。

突発的な業務への対応

当番期間中には予想しない業務が発生することがあります。清掃当番の場合、週末にカラスがゴミを散らかしたり、強風でゴミ置き場が乱れたりする可能性があります。月当番では、月末近くに緊急の回覧板や追加の配布物が発生することもあります。札を早めに回してしまうと、このような突発的な事態に対して責任の所在があいまいになる場合があります。期間満了まで札を保持することで、そうした責任の明確化が図れます。ただし、実際に追加業務が発生した場合は、札の所在に関係なく、本来の当番期間中に該当する住民が対応するという地域ルールを明確にしておくことも大切です。

近隣住民との良好な関係を保つコツ

ゴミ当番札の回し方で近隣関係にひびが入らないよう、相互理解と配慮が必要です。異なる価値観を持つ住民同士が共存するには、相手の立場を理解し、適度な距離感を保ちながら协调することが大切です。小さな習慣の違いが大きなトラブルに発展することを防ぐため、コミュニケーションを重視した関係作りを心がけましょう。

価値観の違いを理解する方法

近隣住民との価値観の違いを理解するためには、まず自分の考え方が絶対的なものではないことを認識することが重要です。当番札の回し方一つを取っても、育った環境や過去の経験によって考え方は大きく異なります。早く回すことを親切だと感じる人もいれば、責任逃れだと捉える人もいます。こうした多様性を受け入れる柔軟性を持つことで、近隣関係はより良いものになります。相手の行動の背景にある考え方を想像し、悪意ではなく単なる感覚の違いである場合が多いことを理解しましょう。

感覚の違いを受け入れる姿勢

人によって「適切」だと感じるタイミングは異なります。几帳面な性格の人は期限いっぱいまで責任を持ちたがり、効率を重視する人は業務完了と同時に引き継ぎたがります。

- 育った地域の習慣による影響

- 職業や生活スタイルからくる時間感覚

- 年代による責任観の違い

- 家族構成や個人の性格特性

これらの要因が複合的に作用して、個人の感覚が形成されています。大切なのは、どちらが正しいかを決めつけるのではなく、多様性として受け入れることです。

相手の立場に立った考え方

相手の立場に立って考えることで、なぜそのような行動を取るのかが理解できるようになります。共働きで忙しい家庭では、当番の準備に時間を要するため早めの通知を歓迎します。一方で、責任感の強い高齢者世帯では、期間中の責任を最後まで果たしたいと考えがちです。子育て中の家庭では、急な予定変更に対応するための準備時間が必要です。このように、それぞれの家庭事情や個人の価値観を理解することで、トラブルを未然に防げます。相手を批判するのではなく、なぜそう考えるのかを理解しようとする姿勢が、良好な近隣関係を築く基礎となります。

トラブルを避ける札の回し方

ゴミ当番札にまつわるトラブルを避けるためには、地域の慣習を事前に確認し、それに合わせて行動することが重要です。新しく住み始めた地域では、既存住民の方法を観察し、分からないことがあれば積極的に質問することで、誤解を防げます。自分の価値観を押し付けるのではなく、地域の和を保つことを優先する姿勢が求められます。

地域のルールに合わせる重要性

地域によってゴミ当番札の運用方法は大きく異なります。転入時には、近隣住民や自治会から説明を受けることが一般的ですが、詳細な慣習まではわからない場合が多いでしょう。

- 実際に札を受け取った時の前任者の行動を観察

- 何軒か前の住民の回し方を確認

- 自治会役員への相談や質問

- 近隣住民との何気ない会話での情報収集

このような方法で地域の慣習を把握し、それに従うことで問題を避けられます。

隣人とのコミュニケーション方法

当番札の回し方について不安や疑問がある場合は、直接隣人と話し合うことが効果的です。ただし、相手を批判するような言い方は避け、自分の不安や疑問を素直に伝える姿勢が大切です。「いつも早めに回していただいてありがとうございます。うちは○○な考えで月末にお渡ししているのですが、地域の方法に合わせた方がよろしいでしょうか」といった丁寧な相談の仕方をすることで、相手に不快感を与えずに話し合いができます。互いの考え方を理解し合い、必要に応じて地域全体でのルール統一を検討することも可能です。コミュニケーションを通じて関係性を深めることで、小さなことでトラブルになることを防げるでしょう。

ゴミ当番札システムの改善提案

現在のゴミ当番札システムに課題を感じている地域では、より効率的で公平な方法への変更を検討することも一つの解決策です。札を回すタイミングの問題を根本的に解決するためには、システム自体の見直しが有効な場合があります。住民同士の合意の下で、新しい仕組みを導入することで、これまでの悩みや不満を解消できる可能性があります。

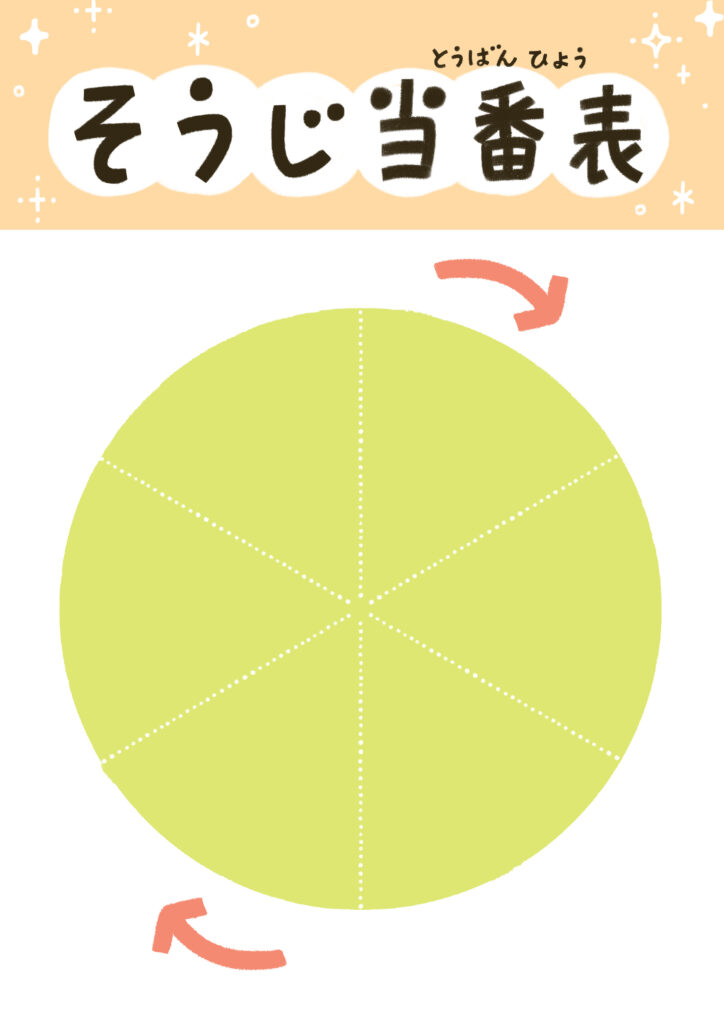

当番表制度への移行案

札を回すシステムから年間当番表への移行は、多くの課題を一挙に解決できる有効な方法です。あらかじめ全世帯の当番スケジュールを決めておくことで、各家庭が年間を通じて自分の当番時期を把握できます。この方法では札を物理的に回す必要がなくなり、回すタイミングをめぐる議論も不要になります。当番表は年度始めに各世帯に配布し、各自でカレンダーや手帳に記録してもらいます。

札を使わない管理方法

札を使わない管理方法として、デジタル化やボード式の当番表が有効です。

- 各世帯への年間当番表の配布

- ゴミ置き場に設置する当番表ボード

- LINEグループなどでの当番リマインド

- 自治会ホームページでの当番状況公開

これらの方法により、誰がいつ当番なのかを全住民が把握でき、札の受け渡しにまつわる問題が解決されます。

一覧表による見える化

当番を一覧表で可視化することには多くのメリットがあります。全住民が年間を通じて自分の当番時期を把握できるため、事前の予定調整が容易になります。また、当番を忘れる人がいた場合、近隣住民が声をかけやすくなります。ゴミ置き場に当番表を掲示することで、現在誰が当番であるかが一目瞭然となり、問題が発生した際の責任の所在も明確になります。年度途中で転入・転出があった場合の調整方法も事前に決めておくことで、柔軟な運用が可能です。一覧表システムでは、当番の公平性も確保しやすく、特定の世帯に負担が偏ることを防げます。

自治会での話し合いの進め方

ゴミ当番札の問題について自治会で話し合う際は、感情的にならず建設的な議論を心がけることが重要です。個人的な不満や批判ではなく、地域全体の利益を考えた提案として議論を進めましょう。事前に近隣住民の意見を聞き取り、具体的な改善案を用意してから話し合いに臨むことで、スムーズな合意形成が期待できます。

問題提起のタイミング

当番札の問題を自治会で提起する適切なタイミングは、年度切り替え時期や総会の前です。

- 新年度の自治会役員選出時

- 年間行事計画を決める総会

- 他の住民から同様の相談があった時

- 新規転入者が多い時期

これらのタイミングを選ぶことで、変更に対する住民の理解を得やすくなります。

円満な解決に向けたアプローチ

円満な解決を図るためには、対立構造を作らないことが大切です。特定の住民を批判するのではなく、「より良い地域づくりのため」という共通の目標を掲げましょう。複数の改善案を用意し、住民投票や意見交換会を通じて合意を形成することが理想的です。変更に反対する住民がいる場合は、その理由を丁寧に聞き、可能な限り配慮した代替案を検討します。小規模な試験運用を経て段階的に新システムへ移行することで、住民の不安を軽減し、円滑な変更を実現できます。最終的に決定した新ルールは、全住民に文書で通知し、運用開始後も定期的に見直しを行いながら改善していくことが重要です。

各地域のゴミ当番札事情

日本全国の住宅地でゴミ当番札システムは一般的ですが、その運用方法は地域によって大きく異なります。都市部と郊外、新興住宅地と古くからの住宅地では、住民の価値観や生活スタイルが違うため、当番制度も多様化しています。これらの違いを理解することで、自分の地域に適した運用方法を見つけるヒントを得られます。

一般的な運用パターン

全国のゴミ当番札システムを調査すると、いくつかの典型的なパターンが見えてきます。都市部では効率性を重視した運用が多く、郊外では住民同士の協力を重視した運用が一般的です。新興住宅地では明文化されたルールが多く、古い住宅地では慣習に基づいた運用が中心となっています。どのパターンも、その地域の特性に合わせて発展してきたものです。

週当番制と月当番制の違い

週当番制は清掃作業中心の短期間責任システムで、月当番制は配布作業を含む長期間責任システムです。

- 週当番:清掃当番として1週間、ゴミ置き場の管理

- 月当番:市報配布や回覧板管理として1ヶ月間

- 組み合わせ型:週と月の両方の当番が同時進行

- 班長制:年間を通じて特定役員が責任を持つ

地域の規模や行政サービスの内容によって、最適なシステムが選択されています。

地域によるルールの差

同じ市区町村内でも、町内会や自治会によって当番札のルールは大きく異なります。住宅地の開発時期や住民の年齢構成、職業の傾向などが影響しています。転勤族の多い地域では効率的なシステムが好まれ、地元住民の多い地域では伝統的な方法が維持される傾向があります。アパートやマンションが混在する地域では、持ち家世帯と賃貸世帯の参加方法に違いがある場合もあります。最近では、高齢化が進む地域で当番制度の負担軽減を図る動きも見られ、外部委託や有償ボランティア制度を導入する例も増えています。

問題が起きやすいケース

ゴミ当番札システムで問題が起きやすいのは、住民間のコミュニケーション不足や制度の不備がある場合です。明確なルールがない、習慣が異なる住民が混在している、責任の境界があいまいな場合などに、トラブルが発生しやすくなります。早期に問題を発見し、適切に対処することで、深刻化を防げます。

札が回らなくなる原因

当番札が回らなくなる主な原因は、忘れ、価値観の違い、制度への不満などです。

- 当番を忘れてしまう住民の存在

- 札を回すタイミングについての認識の相違

- 引っ越しや長期不在による中断

- 制度そのものへの疑問や不満

こうした問題を放置すると、当番制度全体が機能しなくなる恐れがあります。

当番制が形骸化する理由

当番制度が形骸化する背景には、住民の生活スタイルの変化や地域コミュニティの希薄化があります。共働き世帯の増加により、平日の当番作業が困難になったり、ゴミ出しルールの簡素化により当番の必要性が薄れたりしています。また、プライバシー意識の高まりにより、近隣住民との接触を避けたがる人が増えていることも影響しています。制度維持のためには、時代に合わせた柔軟な運用や、住民の理解を得るための説明が必要です。場合によっては、制度の抜本的な見直しや廃止も含めて検討することが、地域全体の利益につながることもあります。重要なのは、住民全体でゴミ置き場の管理について話し合い、最適な方法を見つけることです。