※本記事は、過去に公開した内容を参考情報(旧版)として整理したものです。

最新のデータと専門的な観点から再構成した完全改訂版は、以下をご覧ください。

👉 社会的地位が高い職業の評価基準と実態を専門的に解説した最新記事はこちら

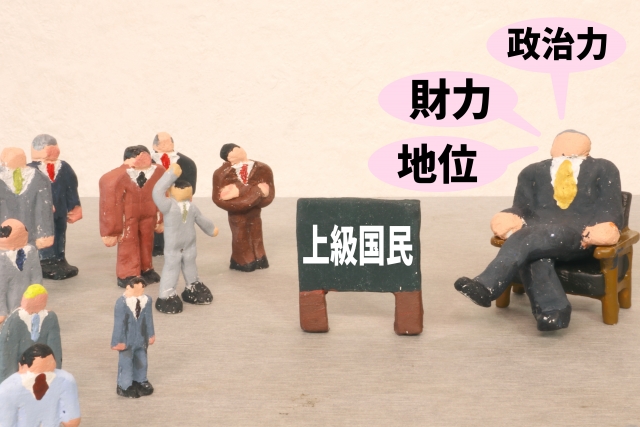

社会的地位と職業の関係は、多くの人が関心を持つテーマです。 一般に「社会的地位が高い」と言われる職業には、収入の安定性、専門性、社会への影響力など、複数の要素が関係していると考えられています。 ただし、これらの評価は時代・地域・個人の価値観によって変わる点に注意が必要です。

医師や弁護士などの国家資格職は、長い教育期間や専門性の高さから、伝統的に高く評価されてきました。 一方で、近年は働き方や価値観の多様化により、必ずしも特定の職業だけが一律に高く評価されるわけではなくなっています。

本記事では、一般論として語られることの多い「社会的地位と職業」の関係について、 どのような要素が評価に影響しやすいのかを整理し、一つの見方として解説します。

社会的地位の評価に影響しやすい主な要素

職業の社会的評価は、単一の指標で決まるものではありません。 一般的には、以下のような要素が複合的に関係していると考えられます。

- 専門知識や技能の習得に要する期間・難易度

- 社会や公共への関与度・影響範囲

- 収入水準や雇用の安定性

- 歴史的・文化的に形成されてきた評価

これらはあくまで一般的に語られやすい傾向であり、 すべての人や状況に当てはまるわけではありません。

専門性や資格と社会的評価の関係

医師、弁護士、公認会計士など、専門資格を必要とする職業は、 高度な知識や長期的な訓練を前提とするため、 社会的に「専門性が高い職業」と認識されやすい傾向があります。

ただし、資格を持つこと自体が社会的地位を保証するわけではなく、 実務経験や役割、所属する組織、個人の活動内容によって評価は大きく異なります。

企業内での役職と社会的信用

企業内での役職や立場も、社会的信用に影響する場合があります。 一般的に、管理職や経営層は意思決定に関わる範囲が広く、 対外的な影響力を持つことから、一定の評価を受けやすいとされています。

ただし、企業規模や業界、個人の実績によって評価は大きく異なり、 役職名だけで一律に社会的地位が決まるわけではありません。

収入・資産と社会的評価の関係

収入や資産は、社会的評価の一要素として語られることがあります。 経済的な安定は、生活の選択肢を広げ、対外的な信用に影響する場面もあります。

一方で、収入の多寡だけで人の価値や社会的意義が決まるわけではなく、 この考え方に対する批判や見直しも進んでいます。

雇用形態と社会的評価についての考え方

正社員、非正規雇用、フリーランス、自営業など、 雇用形態によって社会的な見られ方が異なる場面は存在します。 特に日本では、安定雇用が重視されてきた背景があります。

ただし近年は、働き方の多様化が進み、 雇用形態だけで個人の社会的価値や信用を判断する考え方は変化しつつあります。

社会的地位という考え方の変化

現代では、社会的地位を「職業や肩書き」だけで測ることに疑問を持つ人も増えています。 ワークライフバランス、社会貢献、自己実現など、 多様な価値観が尊重されるようになってきました。

職業による評価はあくまで一側面であり、 個人の生き方や価値を完全に表すものではありません。

まとめ(旧版としての位置づけ)

本記事では、「社会的地位が高い職業」というテーマについて、 一般的に語られやすい評価要素を整理しました。 ただし、評価基準は固定的なものではなく、 時代や個人の価値観によって変わる点が重要です。

より最新のデータや専門的な視点を踏まえた解説については、 完全改訂版の記事をご参照ください。