義父母の葬儀に実親が参列すべきかどうかは、多くの家庭で迷う問題です。特に遠方に住む義父母の場合、移動の負担や費用、時間的制約など様々な要素を考慮する必要があります。「6時間かけて行くべきか」「弔電や香典だけで失礼にあたらないか」といった悩みは珍しくありません。

冠婚葬祭のマナーは地域性や家庭の風習によって大きく異なるため、一概に正解とは言えません。義実家が重視する儀礼と実家の考え方にギャップがあると、関係悪化のきっかけになることもあります。

葬儀という非日常的な場面で、夫婦間の調整役としての役割も重要です。この記事では、遠方の義父母の葬儀における妻の親の適切な対応について、実例や具体的なアドバイスを交えながら解説します。家族の絆を深めるための参考にしてください。

遠方の義親の葬儀における参列の判断基準

遠方に住む義親の葬儀への参列は、距離や年齢、健康状態、日頃の付き合いの程度などを総合的に判断することが重要です。片道6時間以上かかる場所であれば、特に高齢の親にとって身体的負担は小さくありません。

義親と実親の関係性も大切な要素となります。結婚式や孫の誕生時など、数回しか会ったことがない関係であれば、必ずしも参列が絶対条件とは言えないでしょう。

香典や弔電での対応を選択する場合は、金額や文面に十分な配慮をすることで、直接参列できなくても誠意を示すことが可能です。ただ、義実家側が「不義理だ」と受け取る可能性もあるため、夫婦間での事前の話し合いと共通認識が欠かせません。

片道6時間の距離は参列を免除される理由になるか

片道6時間という距離は、葬儀参列の判断において重要な要素となります。この距離感は、飛行機や特急列車、タクシーなど複数の交通手段を乗り継ぐ必要があることを意味し、単純な移動時間だけでなく、乗り換えによる疲労や心理的負担も考慮すべきポイントです。

60代の親にとって、この距離は決して短くなく、体力的な問題から考えても非常にハードルが高いと言えます。急な訃報を受けてから葬儀までの短い期間に移動手段を手配することも容易ではありません。特に繁忙期や季節的な要因で交通機関が混雑している場合、予約が取れないケースもあり得ます。

都市部と地方では葬儀の考え方にも違いがあります。都市部では現実的な判断を優先する傾向があり、遠方からの参列は必須とされないことが多いです。一方、地方では儀礼を重んじる風習が残っており、遠方であっても参列を期待される場合があります。

- 交通手段の確保の難しさ

- 乗り継ぎによる身体的負担

- 宿泊施設の手配の必要性

これらの要素を考慮すると、片道6時間の距離は、多くの場合、参列を免除される合理的な理由となり得ます。ただ、これはあくまで一般論であり、各家庭の価値観や地域性によって判断が分かれることは避けられません。重要なのは、直接参列できない場合の代替手段をきちんと行うことです。

60代の健康状態と長距離移動の負担について

60代という年齢は一般的に健康面で個人差が大きく現れる時期です。表面上は「概ね健康」と見えても、長時間の移動や環境の変化によるストレスは想像以上の負担となることがあります。特に持病を抱えている場合、その影響は計り知れません。

片道6時間の移動は、実質的には往復で12時間以上を要することになり、これは健康な若年層でも疲労を感じる距離です。60代の方にとっては、移動後の疲労回復にも時間がかかります。葬儀という精神的にも消耗する場で長時間過ごした後、再び長距離移動をするというのは、健康リスクを伴うことも認識すべきでしょう。

現実的には、葬儀に参列するためには以下のような負担が発生します:

- 早朝出発または前日移動の必要性

- 宿泊を伴う日程調整

- 慣れない環境での睡眠不足

- 気候の変化による体調管理

この年代の方々は、若い頃のように「無理がきく」時期ではありません。「行ける距離だから行くべき」という単純な判断ではなく、実際の健康状態や体力を考慮した判断が必要です。遺族側もこうした事情を理解し、無理な参列を期待するより、健康を優先した判断を尊重する姿勢が大切です。

葬儀不参列と香典・弔電の適切なバランス

葬儀に参列できない場合、香典と弔電によって誠意を示すことになりますが、その金額やメッセージ内容には細心の注意が必要です。遠方という理由で参列しない場合、一般的に香典の金額は少し多めにするという考え方があります。

香典の相場は地域や関係性によって異なりますが、娘の配偶者の親という関係性では3万円から5万円程度が一般的とされています。ただし、東京などの都市部では3万円でも十分とする意見がある一方、地方ではそれ以上を期待される場合もあります。

弔電の文面では、「遠方のため参列できずに申し訳ない」という気持ちを率直に伝えることが重要です。単に欠席の連絡だけでなく、故人を偲ぶ言葉や遺族への慰めの言葉を添えることで、物理的な距離を超えた心の繋がりを表現できます。

金銭的な面だけでなく、以下のような心遣いも重要です:

- 供花や供物の手配

- 丁寧な電話での挨拶

- 後日の法要への参加意向の伝達

不参列の場合の対応は、単なる形式的なものではなく、故人や遺族への敬意と配慮が感じられるものであることが大切です。これらのバランスが取れた対応をすることで、直接会えなくても心は寄り添っているというメッセージを伝えることができます。

義実家と実家の冠婚葬祭に対する価値観の違い

義実家と実家の間には、冠婚葬祭に対する価値観やしきたりの違いが存在することが少なくありません。この違いは地域性や家庭環境、世代間ギャップなど様々な要因によって生まれます。

一方の家庭では「礼を重んじる」ことを大切にし、もう一方では「相手の負担にならないこと」を優先する場合、こうした価値観の違いが葬儀参列の判断をめぐって軋轢を生じさせることがあります。

この価値観の相違を理解し、互いを尊重することが重要です。夫婦がその橋渡し役となり、両家の考え方を適切に伝え合うことで、不要な誤解や葛藤を避けることができます。特に葬儀という感情的な場面では、こうした配慮が家族間の信頼関係を保つ鍵となります。

礼を重んじる家風と負担を避ける家風の相克

日本の家庭には、「礼を尽くすことを最優先する家風」と「相手に負担をかけないことを優先する家風」が存在します。これらの価値観は一見すると両立困難に思えますが、実はどちらも相手への思いやりが根底にあります。

礼を重んじる家風では、形式や儀式を通じて敬意を表すことに価値を置きます。こうした家庭では、多少の負担があっても葬儀に参列することが「当然の礼儀」と考えられます。距離や年齢は二の次とされ、「行かなければ相手を軽んじている」という解釈をすることがあります。

対照的に、負担を避ける家風では、相手に過度な期待をしないことが思いやりだと考えます。「遠方からわざわざ来ていただくのは申し訳ない」という感覚があり、香典や弔電での対応で十分と捉えます。

この価値観の違いは以下のような状況で顕著になります:

- 急な不幸における対応の優先順位

- 葬儀の規模や形式への考え方

- 参列者の範囲についての認識

こうした相克は単なる「正しい・間違い」の問題ではなく、長年培われてきた家庭文化の違いです。夫婦間でこれらの違いを理解し、時には譲歩し合うことが、両家との良好な関係を維持するポイントになります。理想的には、事前に両家の価値観について話し合い、万が一の際の対応について共通認識を持っておくことが望ましいでしょう。

地域性による葬儀参列マナーの違いと対応方法

葬儀参列に関するマナーは地域によって大きく異なり、この違いが義実家と実家の間の認識のずれを生み出すことがあります。都市部では簡素化された葬儀や家族葬が増加傾向にあり、遠方からの参列を必須としない考え方が広がっています。

一方、地方では伝統的な葬儀形式を守る傾向が強く、親族の参列範囲も広く設定されることが多いです。特に地縁・血縁を重視する地域では、「娘の配偶者の親」という関係性でも参列が期待される場合があります。このような地域では、葬儀は単なる告別の場ではなく、コミュニティの絆を確認する社会的イベントとしての側面も持ちます。

地域による違いは具体的に以下のような点に現れます:

- 香典の金額の相場

- 服装や持参する品に関する細かい規定

- 滞在時間や振る舞いに関する暗黙のルール

- 葬儀後の付き合い方

このような地域差を踏まえた上で対応するためには、事前の情報収集が欠かせません。配偶者を通じて義実家の地域の習慣や期待を理解しておくことで、「無知だった」という言い訳が通用しない状況を避けられます。

遠方で参列が難しい場合は、その地域の慣習に沿った形で誠意を示す代替手段を選ぶことが肝心です。地域によっては供花よりも供物が喜ばれる場合もありますし、葬儀社に地域の習慣に詳しいスタッフがいれば相談するのも有効です。最終的には、地域性を尊重しつつも、無理のない範囲で最大限の誠意を示す姿勢が大切です。

不義理と見なされるケースとその後の関係修復

葬儀に参列しないことが「不義理」と見なされるケースには、いくつかのパターンがあります。単なる「行けなかった」という事実以上に、その理由や伝え方、代替の対応が適切だったかどうかが評価の分かれ目となります。

参列できない理由が単に「遠いから」だけでは、特に礼節を重んじる家庭では不十分と受け取られることがあります。健康上の理由や仕事の都合など、より具体的で客観的な事情があれば、理解を得やすくなるでしょう。

不義理と見なされた後の関係修復は難しい課題ですが、以下のようなアプローチが効果的です:

- 四十九日や初盆などの法要への参列

- 直接会って謝意と説明を伝える機会を持つ

- 定期的な連絡や配慮を継続する

関係修復においては、時間の経過も重要な要素です。葬儀直後は感情が高ぶっている時期なので、すぐに解決しようとするより、適切な距離感を保ちながら少しずつ信頼を取り戻す姿勢が求められます。

第三者を介した和解も一つの方法です。義理の兄弟姉妹など、両者の間に立てる人物に間に入ってもらうことで、直接的な対立を避けながら関係を正常化できることがあります。どのアプローチを取るにせよ、誠実さと継続的な努力が信頼回復の鍵となるでしょう。

夫婦間の実家問題への適切な対処法

遠方の義実家との関係において、夫婦の足並みを揃えた対応が何よりも重要です。両家の間に価値観の違いがある場合、夫婦がその調整役となり、互いの実家の考え方を尊重しながらバランスを取ることが求められます。

葬儀という感情的な場面では特に、配偶者の立場や気持ちに寄り添い、共に解決策を模索する姿勢が大切です。片方だけが板挟みになる状況は避け、二人三脚で対応することが家族の絆を強める結果につながります。

問題が生じた場合は、感情的にならず冷静に話し合い、過去の出来事を蒸し返すよりも将来に向けた建設的な解決策を見出すよう心がけましょう。この姿勢が、長い目で見た家族関係の安定につながります。

配偶者の親の死に対する夫婦の連携した対応

配偶者の親が亡くなった場合、夫婦として連携した対応が不可欠です。このような状況では、喪に服す側の配偶者の精神的なサポートと、葬儀に関する実務的な判断の両面でパートナーシップが試されます。

親を亡くした配偶者は深い悲しみの中にあり、冷静な判断ができないことがあります。そのような時、もう一方の配偶者は感情的な支えとなりながらも、葬儀の段取りや参列者への対応などの実務をサポートする役割を担います。

実親の参列が難しい場合、その決断と説明は原則として実の子である配偶者が行うべきです。「遠方の実親が参列できないことを義理の親族に伝える」という繊細な課題は、他人任せにせず自ら対応することで、誠意が伝わります。

具体的な連携方法としては:

- 実親と義親の間の連絡調整を積極的に行う

- 実親に代わる弔意の表し方を共に考える

- 故人との思い出を共有し合い、配偶者の心の整理を助ける

また、葬儀後も夫婦の連携は重要です。法要や初盆などの行事に対する実親の参加についても、事前に十分に話し合い、お互いの家庭の事情や価値観を尊重した上で、最適な選択を共に模索することが大切です。「実親と義親の間の調整」という難しい課題に二人で取り組むことで、夫婦の絆も深まり、両家との関係も良好に保つことができるでしょう。

義実家とのコミュニケーションにおける夫の役割

義実家との関係において、夫(息子)は重要な橋渡し役を担います。特に葬儀という感情的な場面では、夫が自分の実家と妻の実家の間で適切なコミュニケーションを図ることが、不必要な誤解や軋轢を防ぐ鍵となります。

夫は自分の親の価値観や期待を十分に理解した上で、妻やその実家に対して適切に伝える責任があります。「うちの親はこういうところにこだわりがある」「このような形で誠意を示すと喜ぶ」といった情報共有が、妻側の適切な対応を助けます。

逆に、妻の実家の事情や考え方についても、自分の親に対して丁寧に説明する役割があります。「遠方で高齢の義父母には負担が大きい」といった状況を理解してもらうよう努めることが大切です。

効果的なコミュニケーション方法としては:

- 感情的にならず、客観的な事実を中心に伝える

- 双方の立場や価値観を尊重する言葉遣いを心がける

- 必要に応じて、直接電話や対面での説明の機会を設ける

夫が「どちらの味方」という立場ではなく、「両家の関係を良好に保つための調整役」という意識を持つことが重要です。時には自分の親に対して「妻の実家の立場も理解してほしい」と伝える勇気も必要でしょう。このような積極的な役割を果たすことで、夫は家族関係の要としての存在感を高め、長期的な家族の和を守ることができます。

葬儀後の初盆参列による関係修復の可能性

葬儀に参列できなかった場合、初盆への参列は関係修復の重要な機会となり得ます。初盆は故人を偲ぶ最初の節目であり、葬儀に比べて日程調整の余裕があるため、遠方からでも参列しやすいという利点があります。

初盆参列の意義は単なる形式的な義務ではなく、故人への追悼と遺族への継続的な支援の意思表示です。葬儀に参列できなかった理由が理解されなかったとしても、時間が経過し感情が落ち着いた初盆の場では、より冷静な対話が可能になることが多いです。

ただし、初盆参列の申し出方には慎重さが求められます。「義務感からの参列」と受け取られないよう、「故人を偲びたい」「お力になりたい」という真摯な気持ちを伝えることが大切です。

初盆参列による関係修復を効果的に進めるポイントは:

- 事前に十分な時間的余裕をもって参列の意向を伝える

- 宿泊や交通手段などは自ら手配し、遺族に負担をかけない配慮をする

- 故人への思いや遺族への気遣いを言葉や行動で示す

関係修復は一朝一夕には進まないことを念頭に置き、初盆を起点として継続的な関わりを持つことが重要です。法事や記念日など、今後の行事にも可能な限り参加する意思を示すことで、「一時的な義理」ではなく「継続的な関係」を大切にする姿勢を伝えることができます。

葬儀不参列時の誠意を示す具体的な対応

葬儀に参列できない場合でも、誠意を示す方法は複数あります。香典や弔電の送付はもちろん、丁寧なお悔やみの電話や手紙なども有効です。遺族の負担にならない時間帯を選び、心からの哀悼の意を伝えることが大切です。

供花や供物の手配も検討すべき選択肢です。遠方からでも葬儀社を通じて手配できますし、地域によっては特に喜ばれる供物の種類があることもあります。事前に確認しておくと良いでしょう。

参列できない分、後日の法要に参加する意向を伝えておくことも効果的です。四十九日や百箇日、初盆など、故人を偲ぶ機会は葬儀だけではありません。これらの機会に参列する意思を示すことで、継続的な関係を大切にする姿勢が伝わります。

香典の適切な金額と弔電の送り方

香典の金額設定は関係性や地域性を考慮した上で決めることが重要です。遠方にあり葬儀に参列できない場合は、一般的に少し多めの金額を包むことが推奨されています。娘の配偶者の親という関係性では、都市部で3万円から5万円、地方ではそれ以上が適切とされることが多いです。

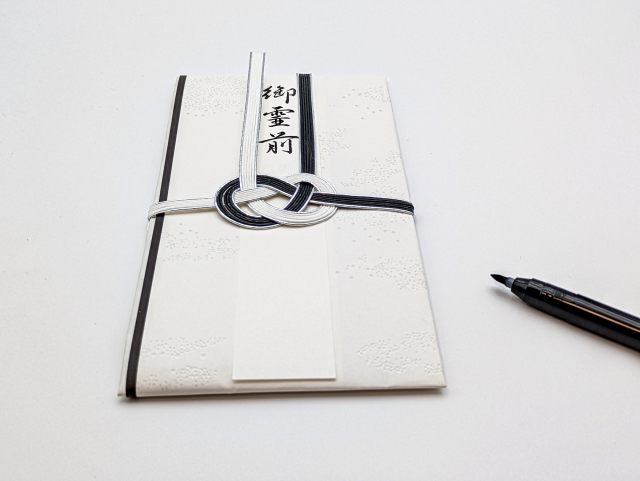

香典を送付する際は、白い封筒に包み、中袋には氏名を記入します。現金書留で直接遺族に送るか、または子(娘や息子)を通じて渡すのが一般的です。急ぎの場合は、子を通じて先に金額だけ伝え、後日正式に送ることも可能です。

弔電の送り方には細かいマナーがあります。格式ある葬儀では白木の弔電が好まれますが、家族葬など小規模な葬儀では通常の弔電でも問題ありません。文面は簡潔かつ丁寧に、故人を偲ぶ言葉と遺族への慰めの言葉を入れることがポイントです。

弔電の送り先と時間帯にも注意が必要です:

- 葬儀社名と式場名を正確に記載する

- 葬儀の開始1〜2時間前には届くよう手配する

- 通夜前日に届く場合は「明日の葬儀に」と一言添える

葬儀に参列できない理由も簡潔に触れるとよいでしょう。「遠方のため」「健康上の理由」など、具体的な事情を示すことで、単なる「都合がつかない」という印象を避けることができます。できれば葬儀前に弔電と別に、直接電話でもお悔やみの言葉を伝えると、より誠意が伝わります。

お悔やみの電話のタイミングとマナー

お悔やみの電話は、弔問の代わりとなる大切なコミュニケーション手段です。そのタイミングと内容には十分な配慮が必要です。訃報を聞いた直後は、遺族が葬儀の準備で多忙を極めている時期であることを念頭に置き、電話をする時間帯を考慮しましょう。

基本的には、葬儀の準備が一段落する通夜前、あるいは全ての儀式が終わった後が適切です。特に通夜や葬儀の最中、または直前直後は避けるべきでしょう。朝早くや夜遅くの時間帯も避け、日中の落ち着いた時間帯を選ぶことが望ましいです。

電話での会話は長くなりすぎないよう注意します。遺族は精神的にも肉体的にも疲労している状態です。3分程度を目安に、簡潔に以下の内容を伝えるとよいでしょう:

- 故人への哀悼の意

- 遺族への慰めの言葉

- 参列できない理由と詫び

- 今後のサポートの申し出

会話の中で「元気出して」「頑張って」などの言葉は避け、「ご無理なさらないでください」「お体を大切になさってください」など、遺族の負担を軽減する言葉を選ぶことが大切です。

電話の最後には、香典や弔電の送付予定についても触れておくと丁寧です。「明日、お香典と弔電を送らせていただきます」などと具体的に伝えることで、遠方でも心を寄せていることが伝わります。事前連絡なく突然香典だけが届くよりも、電話でひと言添えておくことで、より誠意が伝わるでしょう。

供花・お線香の手配と現代の葬儀事情

供花やお線香の手配は、葬儀に参列できない場合の誠意表現として重要な役割を持ちます。現代では、インターネットや電話で簡単に全国の葬儀社に手配依頼ができるようになり、遠方からでも故人を偲ぶ気持ちを形にすることが容易になりました。

供花の種類や形式は葬儀のスタイルによって異なります。一般的な葬儀では白と黄色の菊を中心とした花輪が多いですが、家族葬など小規模な場合はスタンド花や籠花が適しています。事前に葬儀の規模や形式を確認し、適切なものを選ぶことが大切です。

お線香については、お供え用の高級線香セットが一般的です。地域によっては線香よりもろうそくが好まれる場合もあるため、地域性も考慮に入れるとよいでしょう。

現代の葬儀事情は大きく変化しており、以下のような傾向が見られます:

- 家族葬など小規模な葬儀の増加

- 葬儀の簡素化・短時間化

- 直葬(葬儀を行わず火葬のみ)の選択

- オンライン参列の導入

このような葬儀の多様化により、供花やお線香の必要性も変わってきています。家族葬では「花は辞退します」というケースもあれば、「供花の代わりに寄付を」と希望される場合もあります。事前に遺族の意向を確認するか、葬儀社に相談することが望ましいでしょう。

葬儀の形式に関わらず、故人を偲び遺族を思いやる気持ちを形にする方法はいくつもあります。時代と共に形式は変化しても、心からの弔意を表すという本質は変わりません。現代の葬儀事情を理解した上で、その時々の状況に合った最適な対応を心がけることが大切です。