母子家庭での賃貸物件探し、本当に大変ですよね。「審査に通るかな?」「家賃を払い続けられるかな?」そんな不安を抱えながら物件探しをされているお母さんも多いのではないでしょうか。実は、母子家庭向けの支援制度や審査に通りやすくするコツがあるんです。この記事では、実際に母子家庭のお母さんたちが活用している具体的な方法をお伝えします。

この記事でわかること

- 母子家庭でも審査に通りやすい賃貸物件の探し方

- 家賃補助や初期費用の支援制度の活用方法

- 母子家庭歓迎の不動産会社・サイトの選び方

- 公営住宅や優先制度を利用して入居する方法

母子家庭が賃貸審査に通るための具体的な準備と対策

「母子家庭だから審査に通りにくい」と思っていませんか?確かに一般的な審査基準では厳しい面もありますが、きちんと準備をすれば審査通過の可能性は十分にあります。大切なのは、収入の安定性や信頼性を具体的に示すことです。多くのお母さんが実践している効果的な方法をご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

収入証明書以外で安定性をアピールする方法

母子家庭の場合、パートタイムや契約社員として働いている方も多く、収入証明書だけでは安定性を十分にアピールできないことがあります。そんな時は、収入証明書以外の書類を活用することで、大家さんや管理会社に安心感を与えることができるんです。

まず、勤務先からの在職証明書は必ず取得しましょう。これは現在の職場で継続して働いていることを証明する重要な書類です。過去2年分の源泉徴収票があると、収入の推移を示すことができて効果的です。さらに、児童扶養手当の受給証明書も立派な収入証明になります。これらの手当は安定した収入源として認められやすく、審査でプラスに働くことが多いです。

預金通帳のコピーも準備しておくと良いでしょう。毎月一定額の貯金ができていることを示せれば、家計管理がしっかりできていることの証明になります。

母子家庭向け保証会社の選び方と審査基準

保証会社選びって、意外と重要なポイントなんです。実は、保証会社によって母子家庭への対応が大きく違うことをご存知でしょうか?一般的に、信販系の保証会社は審査が厳しく、母子家庭には不利な場合が多いです。一方で、独立系の保証会社は柔軟な審査を行うところが多く、母子家庭でも通りやすい傾向があります。

不動産会社に相談する際は、「母子家庭でも審査に通りやすい保証会社を使っている物件はありますか?」と直接聞いてみることをおすすめします。良心的な不動産会社なら、きちんと対応してくれるはずです。また、保証会社の審査では、家賃の支払い能力だけでなく、人物像も重視されます。面談がある場合は、子どもの教育に対する熱意や、地域社会との関わりなどを積極的にアピールしましょう。

家賃保証会社の母子家庭への対応実態

家賃保証会社の母子家庭への対応は、会社によって本当に差があります。大手信販系の保証会社では、クレジットカードの利用歴や借入状況を重視するため、母子家庭の方が不利になることがあります。一方で、独立系の保証会社は収入よりも人柄や生活態度を重視する傾向があるため、母子家庭でも審査に通りやすいんです。実際に、ある独立系保証会社では「子どもの教育を第一に考えている親御さんは、家賃の支払いも責任感が強い」という考えのもと、母子家庭を積極的に受け入れています。

自治体と連携している保証会社もあり、こうした会社は母子家庭支援の一環として、より柔軟な審査を行っています。不動産会社を選ぶ際は、どの保証会社と提携しているかを確認し、母子家庭に理解のある会社を選んでもらうよう相談してみてください。

審査に有利な連帯保証人の条件

連帯保証人を頼める方がいる場合は、その方の条件も審査に大きく影響します。理想的な連帯保証人は、安定した収入がある正社員で、家賃の3倍以上の月収がある方です。親族が一番好ましいですが、もし親族に頼める方がいない場合は、長年の友人や知人でも構いません。大切なのは、その方との関係性を明確に説明できることです。

連帯保証人になってもらう方には、事前に母子家庭の状況や家賃の金額をしっかり説明し、理解してもらうことが重要です。また、連帯保証人の必要書類(収入証明書、印鑑証明書など)も事前に準備してもらいましょう。最近では、連帯保証人と保証会社を両方求める物件も増えていますが、母子家庭の場合は連帯保証人がいることで審査が通りやすくなることが多いです。

母子家庭が利用できる家賃補助制度の実際の申請体験

家賃補助制度って、実際どうやって申請するの?いくらもらえるの?そんな疑問をお持ちの方も多いでしょう。実は、母子家庭向けの家賃補助制度は想像以上に充実しているんです。ただし、制度の内容や申請方法は自治体によって大きく異なるため、お住まいの地域の情報をしっかり調べることが大切です。ここでは、実際に制度を利用されたお母さんたちの体験をもとに、申請の流れや注意点を詳しくお伝えします。

住宅扶助制度の申請から支給までの実際の流れ

住宅扶助制度の申請って、最初はとても緊張しますよね。でも、実際の手続きはそれほど複雑ではありません。まず、お住まいの自治体の福祉事務所に相談に行きます。この時、現在の収入状況や家族構成を詳しく聞かれますので、必要な書類をしっかり準備していきましょう。

申請書類には、収入証明書、家族全員の住民票、賃貸借契約書のコピーなどが必要です。担当者との面談では、現在の生活状況について詳しく聞かれますが、正直に答えることが大切です。申請から支給開始まで、通常1〜2ヶ月程度かかります。この間、追加の書類提出を求められることもありますので、連絡には迅速に対応しましょう。支給が決定すると、毎月決まった日に指定口座に振り込まれます。

申請時に聞かれる質問と回答例

申請時の面談では、生活状況について様々な質問をされます。よく聞かれる質問として「なぜこの制度を利用したいのか?」「現在の収入で生活が困難な理由は?」「他に頼れる親族はいないのか?」などがあります。これらの質問に対しては、具体的な数字を交えて説明することが効果的です。例えば、「月収15万円で家賃7万円を支払うと、食費や子どもの教育費が不足してしまいます」といった感じです。「子どもの将来のために、安定した住環境を確保したい」という前向きな理由も好印象を与えます。

離婚の経緯について聞かれることもありますが、これは制度の適用条件を確認するためですので、事実を正直に答えれば問題ありません。大切なのは、現在の状況を正確に伝え、制度の必要性を理解してもらうことです。

支給決定後の物件探しの注意点

住宅扶助制度の支給が決定したら、いよいよ物件探しの開始です。ただし、制度を利用する場合は、家賃の上限額が設定されているため、その範囲内で物件を探す必要があります。また、一部の不動産会社や大家さんは、生活保護受給者や住宅扶助制度利用者の入居を断ることがあります。これは法的に問題がある行為ですが、現実として存在するため、事前に不動産会社に確認することをおすすめします。

母子家庭支援に理解のある不動産会社を選ぶことで、スムーズに物件探しを進めることができます。契約時には、住宅扶助制度を利用していることを改めて説明し、家賃の支払い方法について確認しておきましょう。多くの場合、制度から直接家賃が支払われるため、滞納のリスクが少ないことをアピールできます。

自治体別母子家庭向け家賃補助制度の比較表

家賃補助制度は自治体によって内容が大きく異なります。お住まいの地域や引っ越し先の候補地の制度を比較検討することで、より良い条件で住居を確保できる可能性があります。以下の表は、主要都市の母子家庭向け家賃補助制度をまとめたものです。制度名、対象者、補助額、申請期限などを確認して、最適な制度を選択しましょう。

以下の表は、主要都市における母子家庭向け家賃補助制度の違いを比較したものです。補助額や期間は自治体ごとに大きく異なるため、条件をしっかり見比べましょう。

| 自治体名 | 制度名 | 対象者 | 補助額 | 期間 |

| 東京都 | 住宅扶助制度 | 生活保護受給者 | 最大53,700円 | 継続 |

| 大阪市 | 家賃補助制度 | 母子家庭 | 最大40,000円 | 3年間 |

| 名古屋市 | ひとり親家庭住宅手当 | ひとり親家庭 | 最大27,000円 | 継続 |

| 横浜市 | 住宅確保給付金 | 離職者等 | 最大52,000円 | 9ヶ月 |

| 神戸市 | 母子家庭住宅支援 | 母子家庭 | 最大35,000円 | 2年間 |

| 福岡市 | 住宅扶助制度 | 生活保護受給者 | 最大42,000円 | 継続 |

- 世帯全員の住民票(発行から3ヶ月以内)

- 収入証明書(源泉徴収票、給与明細など)

- 児童扶養手当受給証明書

- 賃貸借契約書のコピー

- 家賃振込先の通帳コピー

制度利用時の注意点とデメリット

家賃補助制度を利用する際は、いくつかの注意点があります。まず、制度を利用していることを理由に入居を断られる可能性があることです。法的には問題がある行為ですが、現実として存在するため、事前に不動産会社に相談することが大切です。また、制度の適用期間が決まっている場合は、期間終了後の生活設計も考えておく必要があります。さらに、収入が一定額を超えると制度の対象外になることもありますので、転職や昇進の際は注意が必要です。

定期的な現況報告も求められるため、収入の変化があった場合は速やかに報告しましょう。これらの注意点はありますが、制度をうまく活用することで、安定した住環境を確保できる大きなメリットがあります。

母子家庭歓迎の賃貸物件を効率的に見つける方法

「母子家庭だから物件探しが大変」と感じていませんか?実は、母子家庭を歓迎してくれる物件や不動産会社は意外と多いんです。大切なのは、そうした物件を効率的に見つける方法を知ることです。一般的な物件検索サイトでは見つけにくい情報もありますが、ちょっとしたコツを知っていれば、スムーズに理想の物件に出会えるはずです。ここでは、実際に多くのお母さんたちが成功した物件探しの方法をご紹介します。

母子家庭向け物件を多く扱う不動産会社リスト

母子家庭向けの物件を多く扱う不動産会社を知っていると、物件探しがグッと楽になります。一般的に、地域密着型の不動産会社の方が、母子家庭の事情に理解があることが多いです。大手チェーン店では対応が画一的になりがちですが、地域の不動産会社は個別の事情に配慮してくれることが多いんです。

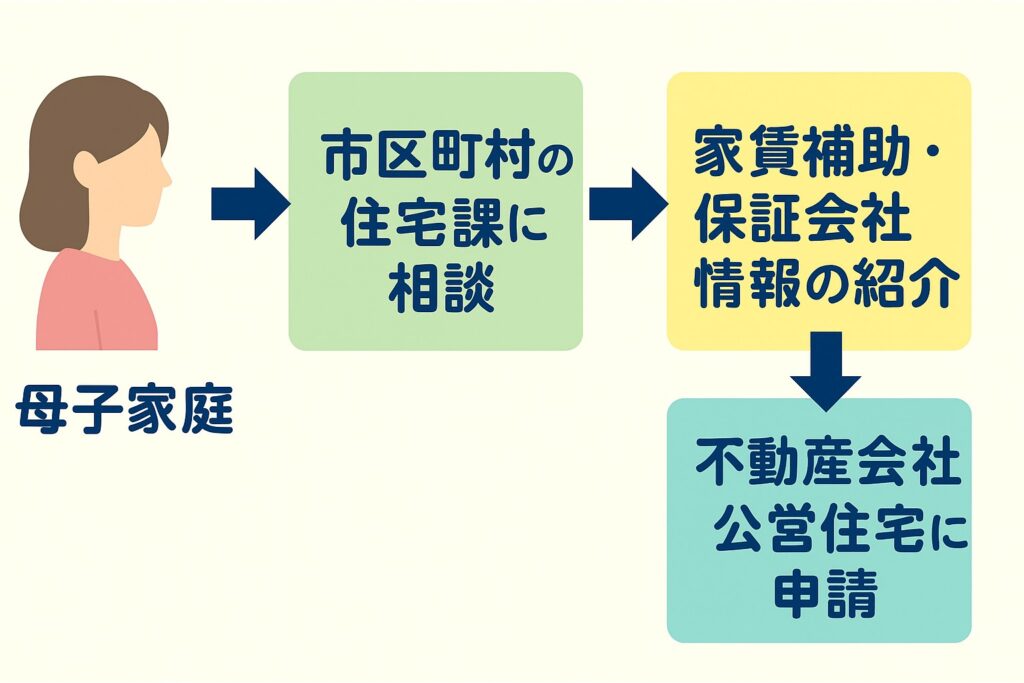

自治体と連携している不動産会社もあり、こうした会社は母子家庭支援の一環として物件紹介を行っています。市役所の住宅課や福祉課で相談すると、そうした不動産会社を紹介してもらえることもあります。NPO法人や母子家庭支援団体が運営する住宅相談窓口もありますので、積極的に活用しましょう。

これらの機関は、単に物件を紹介するだけでなく、入居後のサポートも提供してくれることが多いです。

賃貸サイトで母子家庭向け物件を絞り込む検索テクニック

賃貸サイトで効率的に物件を探すには、検索条件の設定が重要です。「母子家庭歓迎」というキーワードで検索できるサイトもありますが、そうした明確な条件がない場合は、間接的な方法を使います。例えば、「子育て支援」「ファミリー向け」「女性限定」などのキーワードを組み合わせて検索すると、母子家庭に理解のある物件が見つかりやすくなります。

「敷金・礼金なし」「初期費用抑えめ」といった条件も追加すると、経済的負担を抑えた物件を探せます。物件の写真や説明文に「お子様歓迎」「シングルマザー応援」などの文言があるかも確認しましょう。築年数や設備よりも、立地条件を重視することをおすすめします。駅から多少遠くても、小学校や病院が近くにある物件の方が、母子家庭には実用的です。

「子育て支援」「ファミリー向け」以外の有効キーワード

一般的な「子育て支援」や「ファミリー向け」以外にも、母子家庭向け物件を見つけるための有効なキーワードがあります。「女性オーナー」「女性管理」というキーワードで検索すると、女性に理解のある物件が見つかりやすくなります。「保証人不要」「保証会社利用可」といった条件も、母子家庭には有利な物件を見つけるポイントです。

「ペット可」の物件も狙い目の一つです。ペットを飼っている世帯は長期居住する傾向があるため、大家さんも安定した入居者を求めており、母子家庭でも歓迎されることが多いんです。さらに、「リノベーション済み」「新築」といった条件よりも、「築古OK」「現状渡し」といった条件の方が、家賃が抑えられて審査も通りやすくなります。立地面では、「商店街近く」「公園近く」「学校近く」といったキーワードも効果的です。

物件探しのコツって、意外とたくさんあるのね!検索キーワードを工夫するだけで、こんなに違うなんて知らなかった。

そうなんです!一般的な検索では見つからない隠れた良物件もたくさんあるんですよ。諦めずに色々な方法を試してみてくださいね。

成功事例:東京都・30代シングルマザーの場合

「最初は、どこに相談すればいいのかも分かりませんでした。でも、市役所の住宅課に行ってみたら、家賃補助制度や母子家庭向けの不動産会社を紹介してもらえたんです。結果的に、敷金・礼金ゼロ、保証人不要で駅徒歩圏内の物件に入居できました。子どもも転校せずに済んで、本当にホッとしています」

初期費用を最小限に抑える母子家庭向け賃貸探し

引っ越しの初期費用、本当に大きな負担ですよね。敷金・礼金・仲介手数料・引っ越し代…気が付くと50万円以上かかってしまうことも。でも、コツを知っていれば、初期費用を大幅に抑えることができるんです。実際に、10万円以下で引っ越しを実現されたお母さんもいらっしゃいます。無理のない範囲で新生活をスタートできるよう、具体的な節約方法をお伝えしますね。

敷金・礼金・仲介手数料を合計10万円以下に抑える方法

初期費用を10万円以下に抑えるには、戦略的な物件選びが重要です。まず、敷金・礼金がゼロの物件を探しましょう。最近では「ゼロゼロ物件」と呼ばれる物件が増えており、特に築年数が経った物件や、空室期間が長い物件では、こうした条件で募集されることが多いです。仲介手数料については、不動産会社によって異なりますが、半額や無料のところもあります。大手チェーンよりも、地域密着型の不動産会社の方が柔軟な対応をしてくれることが多いです。

大家さんと直接契約できる物件を探すのも一つの方法です。この場合、仲介手数料が一切かからないため、大幅な節約になります。さらに、火災保険料も保険会社を自分で選ぶことで、不動産会社指定の保険よりも安く済ませることができます。

フリーレント付き物件の母子家庭への実際の提供状況

フリーレント付き物件って、母子家庭でも利用できるの?という疑問をお持ちの方も多いでしょう。実は、フリーレント付き物件は母子家庭にとって非常に有効な選択肢の一つです。フリーレントとは、入居から一定期間(通常1〜3ヶ月)の家賃が無料になる制度です。この期間中は、生活の立て直しや子どもの新しい環境への適応に専念できるため、母子家庭には特にメリットが大きいです。

大家さんとしても、長期間空室になるよりは、フリーレント付きでも安定した入居者を確保したいと考えることが多いです。特に、子どもがいる家庭は長期居住する傾向があるため、母子家庭は歓迎されやすいんです。ただし、フリーレント付き物件は、通常の家賃が相場より高めに設定されていることもあるため、長期的な家賃負担も考慮して選ぶことが大切です。

フリーレント交渉が成功しやすい時期と物件タイプ

フリーレント付き物件を見つけるには、タイミングが重要です。最も交渉しやすいのは、7月〜8月と11月〜12月の閑散期です。この時期は引っ越しする人が少ないため、大家さんも入居者確保に積極的になります。また、築年数が5年以上経った物件や、駅から徒歩10分以上の物件では、フリーレントの条件を提示されることが多いです。物件タイプとしては、ファミリー向けの2DK〜3LDKの物件が狙い目です。

これらの物件は、一度入居すると長期間住み続ける傾向があるため、大家さんも初期条件を緩和してくれることが多いと言えます。交渉の際は、「長期間住む予定であること」「子どもの教育環境を重視していること」「近所付き合いを大切にすること」などをアピールすると効果的です。また、入居希望時期に柔軟性を持たせることで、より良い条件を引き出せる可能性があります。

- 敷金・礼金ゼロ物件を優先的に探す

- 仲介手数料半額または無料の不動産会社を選ぶ

- 火災保険は自分で選んで加入する

- フリーレント付き物件の交渉をする

- 引っ越し時期を閑散期に合わせる

引っ越し業者選びで費用を半額にする方法

引っ越し費用も工夫次第で大幅に節約できます。まず、複数の業者から見積もりを取ることが基本です。最低でも3社以上から見積もりを取り、料金を比較しましょう。平日や月末を避けて引っ越し日を設定すると、料金が安くなることが多いです。特に、火曜日〜木曜日の平日は料金が安く設定されています。

荷物の量を減らすことも重要なポイントです。引っ越し前に不要な物を処分することで、引っ越し費用を抑えられるだけでなく、新居での生活もスッキリします。単身パックやお任せパックではなく、できる範囲で自分で梱包作業を行うことで、大幅な節約が可能です。ダンボールも業者に頼まず、近所のスーパーやドラッグストアでもらうことで、梱包材料費も節約できますよ。

母子家庭の子育て環境を重視した物件選びの実践ポイント

子どもの成長を考えると、家賃の安さだけで物件を選ぶわけにはいきませんよね。教育環境や安全性、子育てのしやすさなど、様々な要素を総合的に判断する必要があります。でも、限られた予算の中で全ての条件を満たす物件を見つけるのは簡単ではありません。そこで、実際に母子家庭のお母さんたちが重視しているポイントと、効率的な物件選びの方法をご紹介します。子どもにとって最適な環境を、無理のない予算で実現するコツを一緒に学びましょう。

小学校入学前後の住み替えタイミングの判断基準

小学校入学のタイミングでの住み替えを検討される方も多いでしょう。このタイミングでの引っ越しには、メリットとデメリットの両方があります。

メリットとしては、小学校入学と同時に新しい環境でスタートできるため、子どもが友達を作りやすいことが挙げられます。また、校区を意識した物件選びができるため、より良い教育環境を求めることができます。一方で、新しい環境への適応と小学校生活の開始が重なるため、子どもへの負担が大きくなる可能性もあります。

住み替えを検討する際は、現在の住環境と引っ越し先の環境を慎重に比較することが大切です。学校の評判だけでなく、通学路の安全性、学童保育の充実度、習い事への通いやすさなども考慮しましょう。また、経済的な面では、引っ越し費用と新しい物件の家賃を含めた総合的な負担を計算することが重要です。

母子家庭が避けるべき立地条件の具体例

母子家庭にとって避けた方が良い立地条件があります。まず、繁華街や歓楽街に近い場所は、夜間の騒音や治安面で不安があるため避けた方が無難です。工場や幹線道路に近い立地も、大気汚染や騒音の問題があります。交通の便が悪すぎる場所も要注意です。最寄り駅から徒歩20分以上かかったり、バスの本数が少なかったりすると、通勤や通院、買い物などが不便になります。特に、子どもが体調を崩した時に病院に行きにくい立地は避けるべきです。

坂道が多い場所も、自転車での移動が困難になるため、日常生活に支障をきたす可能性があります。さらに、近隣に小学校や中学校がない場合、通学時間が長くなり、子どもの負担が増えます。スーパーやコンビニが徒歩圏内にあり、医療機関へのアクセスが良く、公園などの子どもの遊び場が近くにある立地を選ぶことをおすすめします。

夜間パートで働く母親が注意すべき周辺環境

夜間パートで働くお母さんの場合、昼間の環境だけでなく、夜間の安全性も重要な判断基準になります。まず、夜間の街灯の明るさを確認しましょう。内見は昼間に行うことが多いですが、できれば夜間にも現地を見に行くことをおすすめします。人通りの少なすぎる道や、見通しの悪い路地がある場所は避けた方が安全です。24時間営業のコンビニや店舗が近くにあると、何かあった時に駆け込める場所があるため安心です。

子どもを預ける場所も重要なポイントです。夜間保育を行っている施設や、信頼できる親族、友人が近くにいるかを確認しましょう。また、近隣住民の理解も大切です。夜間の出入りが多くなるため、事前に管理会社や大家さんに相談し、近隣への配慮についてアドバイスをもらうと良いでしょう。

防犯面では、オートロック付きのマンションや、管理人が常駐している物件を選ぶことで、安心して働くことができます。

内見は昼間だけでなく、実際に帰宅する時間帯にも現地を訪れて、街灯の明るさや人通りを確認しましょう。

夜間保育施設や信頼できる預け先を事前に確保し、緊急時の連絡体制も整えておきます。

入居時に近隣の方への挨拶を行い、夜間の出入りがあることを事前にお伝えして理解を得ましょう。

母子家庭向け公営住宅の当選確率を上げる申請戦略

公営住宅への入居は、母子家庭にとって理想的な住環境を安価で確保できる貴重な機会です。しかし、申込者が多く、抽選になることがほとんどです。「どうせ当たらない」と諦めていませんか?実は、申請方法や時期を工夫することで、当選確率を上げることができるんです。公営住宅の制度を正しく理解し、戦略的に申請することで、理想の住まいを手に入れる可能性が高まります。

公営住宅の抽選方式別対策と申込みのコツ

公営住宅の抽選方式は自治体によって異なりますが、主に「完全抽選方式」「ポイント制」「優先順位制」の3つがあります。

完全抽選方式では、申請資格を満たしていれば誰でも同じ確率で抽選されます。この場合、申込み回数を重ねることが重要で、複数の住宅に同時申込みできる自治体では、希望順位を工夫することで当選確率を上げられます。

ポイント制では、収入の低さ、家族構成、現在の住環境などがポイントとして加算され、高得点者から優先的に入居できます。母子家庭は基本的にポイントが高くなりやすいため、有利な制度です。

優先順位制では、母子家庭や高齢者、障害者世帯などが一般世帯より優先されます。申込みの際は、必要書類を完璧に揃え、締切日の余裕を持って提出することが大切です。不備があると抽選対象外になってしまうため、事前に窓口で確認することをおすすめします。

母子家庭の優先入居制度活用方法

多くの自治体では、母子家庭を対象とした優先入居制度を設けています。この制度を最大限活用するためには、まず自分がどの優先枠に該当するかを正確に把握することが重要です。

一般的には、「ひとり親世帯枠」「子育て世帯枠」「特別困窮世帯枠」などがあります。児童扶養手当を受給している場合は、ほぼ確実に優先枠の対象になります。また、現在の住環境が劣悪な場合(風呂なし、6畳以下、老朽化など)は、住宅困窮度が高いとして更なる優先がされることもあります。

申請時には、これらの状況を証明する書類をしっかり準備しましょう。児童扶養手当受給証明書、現在の住居の賃貸借契約書、住居の写真なども有効です。さらに、定期的に開催される説明会に参加することで、最新の情報を入手でき、申請のポイントも教えてもらえます。

ポイント制度がある自治体での加点方法

ポイント制度を採用している自治体では、様々な条件でポイントが加算されます。

母子家庭として基本的に得られるポイントに加えて、追加でポイントを獲得する方法があります。まず、収入の低さです。収入が低いほど高いポイントが付与されるため、正確な収入証明書を提出しましょう。現在の住環境の劣悪さもポイントアップの要因です。部屋が狭い、設備が古い、日当たりが悪いなどの条件は写真付きで申告できます。勤務先や子どもの学校からの距離も考慮されることがあります。現在の住居から勤務先まで1時間以上かかる場合は、通勤困難としてポイントが加算されることもあります。

地域への貢献活動(町内会活動、ボランティアなど)や、長期間同一自治体に居住していることもプラス要因になる場合があります。これらの活動は証明書や推薦状で示すことができるため、日頃から地域とのつながりを大切にしておくことが有効です。

- 世帯全員の住民票(続柄記載)

- 所得証明書または課税証明書

- 児童扶養手当受給証明書

- 現住居の賃貸借契約書コピー

- 勤務先の在職証明書

- 現住居の写真(住環境証明用)

公営住宅の申請って、こんなに戦略的に考えるものなのね。ただ申し込むだけじゃダメなのか…

そうなんです。制度を理解して戦略的に申請することで、当選確率は確実に上がりますよ。諦めずに挑戦し続けることが大切です!

落選時の対応と次回申請への準備

公営住宅の抽選で落選してしまった場合でも、落ち込む必要はありません。多くの自治体では年に数回募集があるため、次回に向けて準備を進めることが大切です。

まず、落選理由を分析しましょう。単純に抽選で外れただけなのか、書類不備があったのか、ポイントが不足していたのかを確認します。担当窓口で相談すれば、改善点を教えてもらえることもあります。次回申請に向けては、ポイントアップの方法を検討しましょう。転職して収入を下げることは現実的ではありませんが、現在の住環境の問題点を整理し、写真や証明書で具体的に示せるよう準備します。

複数の自治体に申請できる場合は、隣接する市町村の募集情報もチェックしましょう。自治体によって競争率が異なるため、より当選しやすい地域を見つけられるかもしれません。さらに、UR賃貸住宅や公社住宅など、公営住宅以外の公的住宅も検討の価値があります。

よくある質問(FAQ)

賃貸探しでよくある5つの不安

- 母子家庭でも審査は通るのか

- 初期費用が高すぎないか

- 家賃補助がどのくらい受けられるか

- 公営住宅の申請は難しいのか

- 子どもの転校を避けられるか

- 母子家庭でも賃貸の審査に通りますか?

-

はい、通ります。母子家庭だからといって審査に不利になることはありません。大切なのは、安定した収入があることを証明することです。正社員でなくても、パートや派遣社員でも継続して働いていれば問題ありません。児童扶養手当なども安定収入として認められます。また、保証会社を利用することで、連帯保証人がいない場合でも審査に通りやすくなります。

- 家賃補助制度はどのくらいの期間利用できますか?

-

制度によって期間は異なります。住宅扶助制度は継続的に利用できますが、自治体独自の家賃補助制度は2〜3年の期限があることが多いです。期限がある場合は、制度終了後の生活設計も考えておくことが重要です。また、収入が一定額を超えると対象外になることもあるため、転職や昇進の際は事前に相談することをおすすめします。

- 初期費用が用意できない場合はどうすれば良いですか?

-

初期費用を抑える方法がいくつかあります。敷金・礼金なしの物件を探す、仲介手数料無料の不動産会社を利用する、フリーレント付き物件を探すなどです。また、自治体によっては初期費用を貸し付ける制度もあります。さらに、分割払いに対応している不動産会社もあるため、相談してみることをおすすめします。

- 公営住宅の申請は何回でもできますか?

-

はい、資格を満たしている限り何回でも申請できます。多くの自治体では年に2〜4回募集があるため、落選しても諦めずに次回申請することが大切です。継続して申請することで、いずれ当選する可能性が高まります。また、申請のたびに書類の精度を上げたり、ポイントアップの工夫をしたりすることで、当選確率を向上させることができます。

- 子どもの学校を変えたくない場合の対処法はありますか?

-

学区内での物件探しを優先することをおすすめします。同じ学区内であれば転校の必要がありません。また、学区が変わってしまう場合でも、自治体によっては特別な事情がある場合に区域外就学を認めてくれることがあります。教育委員会に相談すれば、継続して同じ学校に通える可能性があります。ただし、通学距離や安全性も考慮して判断することが大切です。

まとめ:母子家庭でも安心して住める賃貸物件は必ず見つかります

母子家庭での賃貸物件探しは確かに大変ですが、適切な知識と準備があれば、必ず理想の住まいを見つけることができます。大切なのは、利用できる制度を最大限活用し、戦略的に物件探しを進めることです。家賃補助制度や公営住宅制度を組み合わせることで、経済的負担を大幅に軽減できます。

また、母子家庭に理解のある不動産会社や大家さんは想像以上に多く存在します。一度の断りで諦めるのではなく、複数の選択肢を検討し続けることが成功の鍵です。子どもの成長と教育環境も考慮しながら、無理のない範囲で最適な住環境を確保しましょう。

何より大切なのは、一人で悩まないことです。自治体の相談窓口や母子家庭支援団体など、頼れるサポートがたくさんあります。これらのリソースを活用して、あなたと子どもにとって最適な新しい住まいを見つけてくださいね。きっと、安心して暮らせる素敵なお家が見つかりますよ。

自治体や支援団体に相談する