母子家庭で子育てをしていると、医療費の負担って本当に大変ですよね。「子どもが急に熱を出した」「病院に行きたいけど、お金が心配」そんな悩みを抱えているお母さんは多いはず。でも実は、母子家庭が利用できる医療費の軽減制度はたくさんあります。知らないと損する制度から、今すぐ申請できる助成まで、具体的な方法をわかりやすく解説していきます。

この記事でわかること

- 母子家庭が医療費を無料・格安にできる制度一覧

- 医療費助成の対象者・手続き・注意点

- 高額療養費制度・医療費控除の活用法

- 生活保護・国保減免・家計管理による医療費対策

母子家庭が使える医療費助成制度

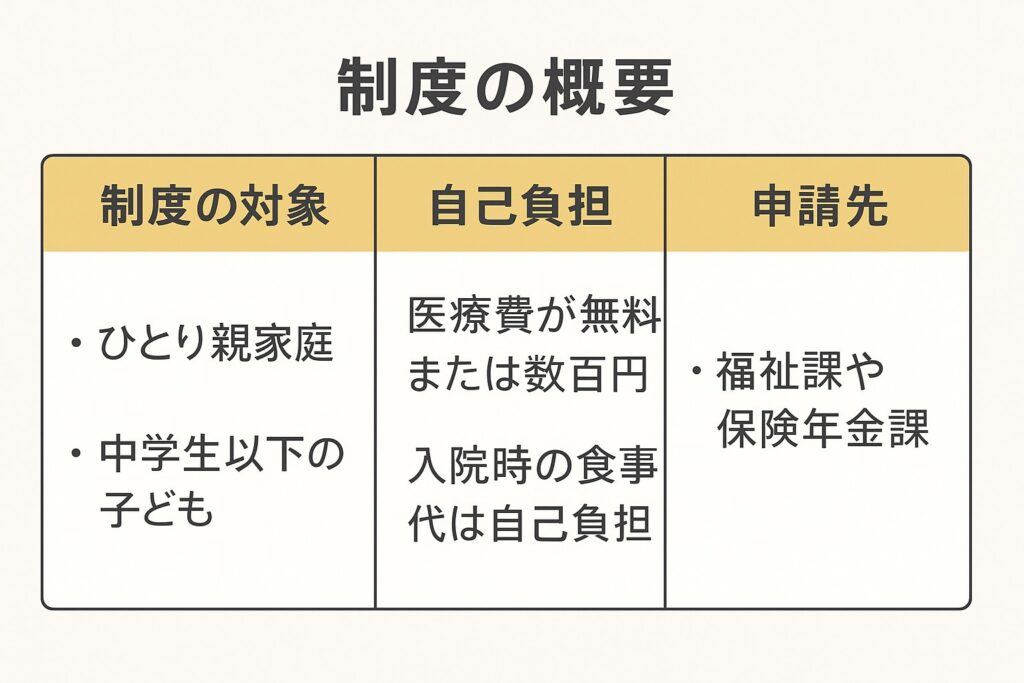

母子家庭の医療費負担を軽減する制度で、最も身近で効果が高いのが「ひとり親家庭等医療費助成制度」です。この制度は全国の自治体で実施されており、条件を満たせば医療費の自己負担分が大幅に軽減されます。「申請が複雑そう」「どうせ対象外だろう」と諦めていませんか?実は思っているより簡単で、多くの母子家庭が利用できる制度です。具体的な条件や申請方法を詳しく見ていきましょう。

月収25万円以下なら医療費が無料になる制度

ひとり親家庭等医療費助成制度は、一定の所得制限以下の母子家庭に対して医療費の自己負担分を助成する制度です。多くの自治体では、月収換算で約25万円以下の世帯が対象となっています。この制度を利用すると、病院での診察代や薬代が無料、または数百円程度の負担で済むようになります。

例えば、子どもが風邪で小児科を受診した場合、通常なら1,500円程度かかる医療費が、この制度により無料になったり、200円程度の負担で済んだりします。お母さん自身の医療費も同様に軽減されるため、家計への負担が大幅に軽減されるでしょう。

所得制限の具体的な計算方法

所得制限は前年の所得税の課税所得で判定されます。給与収入だけの場合、年収311万円程度(月収約25万円)が目安となりますが、扶養する子どもの数や年齢によって限度額が変わります。例えば、子ども1人の場合は年収約311万円、子ども2人の場合は年収約349万円が限度額となることが多いです。計算が複雑に感じるかもしれませんが、市区町村の窓口で相談すれば、職員の方が丁寧に計算してくれるので心配いりません。

給与以外にも児童扶養手当などの収入がある場合でも、これらは所得計算に含まれないため、思っているより対象になりやすいケースが多いんです。

- 外来診療費(病院での診察代)

- 入院費用(食事代は除く)

- 処方薬代

- 検査費用

- 歯科治療費

助成対象外となる医療費について

制度を利用する前に知っておきたいのが、助成対象外となる医療費です。予防接種や健康診断、美容整形などの自由診療は対象外となります。また、入院時の食事代や差額ベッド代、薬局での市販薬購入費なども助成の対象外です。しかし、子どもの定期予防接種については別途無料化制度があるため、実質的に負担はありません。

治療目的の医療行為であれば、ほとんどが助成対象となるので、「これは対象かな?」と迷った時は、遠慮せずに窓口で確認してみてください。職員の方が親切に教えてくれるはずです。

申請から1週間で利用開始する方法

「申請してからどのくらいで使えるようになるの?」これは多くのお母さんが気になるポイントですね。実は、必要書類が揃っていれば、申請から約1週間で医療証が発行され、すぐに制度を利用できるようになります。書類に不備があったり、所得証明書の取得に時間がかかったりすると、もう少し時間がかかる場合があります。

スムーズに申請を進めるためのポイントと、具体的な手順を詳しく説明していきます。急いで申請したい場合の対処法も併せてご紹介しますので、参考にしてくださいね。

申請書、健康保険証のコピー、所得証明書、戸籍謄本を用意します。所得証明書は市区町村で発行してもらえますが、時間がかかる場合があるので早めに取得しましょう。

市区町村の福祉課または保険年金課に書類を提出します。不明な点があれば、その場で職員の方に質問できるので、わからないことは遠慮せずに聞いてください。

審査が完了すると、約1週間で医療証が郵送されます。医療証が届いたら、病院受診時に健康保険証と一緒に提示するだけで制度を利用できます。

申請時に気をつけるポイント

申請をスムーズに進めるために、いくつかの注意点があります。まず、所得証明書は前年分のものが必要なので、年度が変わったばかりの時期は注意が必要です。また、転居してきた場合は、前の住所地での所得証明書が必要になることもあります。申請書の記入では、住所や氏名の間違いが意外と多いので、提出前に必ず確認しましょう。特に、子どもの名前の漢字や生年月日は間違えやすいポイントです。

書類に不備があると再提出が必要になり、医療証の発行が遅れてしまいます。心配な場合は、申請前に電話で確認したり、窓口で職員の方にチェックしてもらったりすることをおすすめします。

子ども医療費が無料になる制度とは

子ども医療費助成制度は、母子家庭にとって非常に心強い制度です。多くの自治体で実施されており、0歳から中学3年生まで、地域によっては18歳まで医療費が無料または格安になります。

小さな子どもがいる家庭では、風邪や発熱での受診、予防接種、健康診断など、医療費は思っている以上にかかるものです。この制度を上手に活用することで、家計の負担を大幅に軽減できるでしょう。自治体によって内容が異なるので、お住まいの地域の制度を詳しく確認してみてください。

0歳から18歳まで完全無料の自治体一覧

子ども医療費助成制度は自治体によって対象年齢や助成内容が大きく異なります。特に手厚い支援を行っている自治体では、0歳から18歳(高校3年生)まで医療費が完全無料になっているところもあります。これは母子家庭にとって非常にありがたい制度ですね。完全無料の自治体に住んでいる場合、子どもの医療費について心配する必要がほとんどなくなります。

一方で、中学3年生までしか対象でない自治体や、一部自己負担がある自治体もあるため、自分の住んでいる地域の制度内容をしっかり把握しておくことが大切です。

| 都道府県 | 対象年齢 | 自己負担 | 所得制限 |

| 東京都 | 0歳~18歳 | 無料 | なし |

| 大阪府 | 0歳~18歳 | 一部負担あり | なし |

| 神奈川県 | 0歳~中学3年生 | 無料 | なし |

| 愛知県 | 0歳~中学3年生 | 無料 | なし |

| 福岡県 | 0歳~中学3年生 | 一部負担あり | なし |

自治体による制度の違いを理解する

同じ都道府県内でも、市区町村によって制度内容が異なる場合があります。例えば、県の制度では中学3年生までが対象でも、市独自の制度により18歳まで拡大されている場合もあります。また、「無料」と書かれていても、実際には1回の受診につき200円程度の負担がある場合や、月の上限額が設定されている場合もあります。これらの細かい違いを理解しておくことで、医療費の家計への影響を正確に把握できます。

不明な点があれば、市区町村の窓口に直接問い合わせるか、ホームページで最新の情報を確認することをおすすめします。制度は年度ごとに見直されることもあるので、定期的にチェックしておくと良いでしょう。

引越しで医療費負担が変わる理由

引越しを検討している母子家庭のお母さんにとって、医療費助成制度の違いは重要な判断材料の一つです。同じ県内でも市区町村が変わると、子どもの医療費負担が大きく変わることがあります。

例えば、現在住んでいる市では18歳まで無料だったのに、引越し先では中学3年生までしか対象でない場合、高校生の子どもがいる家庭では医療費負担が増えてしまいます。逆に、より手厚い制度がある自治体に引越すことで、医療費負担を軽減できる場合もあります。

引越しの際は、家賃や生活環境だけでなく、医療費助成制度も含めて総合的に判断することが大切です。

引越しを考えているんだけど、医療費のことも考えた方がいいのかな?

そうですね。特に子どもが多い家庭や、持病がある子どもがいる場合は、医療費助成制度の内容を事前に調べておくことをおすすめします。年間で数万円の違いが出ることもありますよ。

引越し時の手続きで注意すべきこと

引越しが決まったら、医療費助成制度の手続きも忘れずに行いましょう。まず、現在住んでいる市区町村で「転出届」を提出する際に、医療証の返却も必要です。そして、引越し先では「転入届」を提出後、新たに医療費助成制度の申請を行います。この際、前の住所地での所得証明書が必要になる場合があるので、事前に取得しておくと手続きがスムーズです。

引越しのタイミングによっては、医療証の発行まで時間がかかる場合があります。その間に病院を受診する可能性がある場合は、一時的に医療費を全額負担し、後日払い戻しを受ける制度があるかどうか確認しておきましょう。

収入が少ない場合の医療支援制度

収入が特に少ない母子家庭には、一般的な医療費助成制度に加えて、さらに手厚い支援制度があります。生活保護を受けている家庭の医療扶助や、国民健康保険料の減免制度などがその代表例です。「生活保護は敷居が高い」と感じるお母さんもいるかもしれませんが、実は医療費に関しては非常に手厚い支援が受けられます。

生活保護を受けていない場合でも、収入が少なければ健康保険料の減免を受けられる可能性があります。これらの制度を活用することで、医療費だけでなく健康保険料の負担も軽減できるため、家計への影響は大きいものになります。

生活保護受給者の医療費完全無料化

生活保護を受けている場合、医療扶助により医療費は基本的に無料になります。これは「医療券」という制度を通じて行われ、受診前に福祉事務所で医療券を発行してもらう必要があります。医療券があれば、病院での診察代、薬代、検査費用、入院費用などがすべて無料になります。通院のための交通費も支給される場合があります。

生活保護受給者の場合、医療費について心配する必要はほとんどありませんが、受診前の手続きが必要なので、その流れを理解しておくことが大切です。緊急時の対応方法も含めて、具体的な手続きを説明していきます。

医療券の発行手続きと使い方

医療券を発行してもらうには、まず福祉事務所のケースワーカーに連絡して、受診したい病院と症状を伝えます。ケースワーカーが必要と判断すれば、医療券が発行されます。発行された医療券は、病院の窓口で提示すれば、医療費の支払いは不要です。医療券には有効期限があるので、期限内に受診することが大切です。

処方薬がある場合は、薬局でも医療券を提示する必要があります。緊急時で事前に医療券を発行できない場合は、まず受診して、後日福祉事務所で手続きを行うことも可能です。この場合、一時的に医療費を立て替える必要がありますが、後日払い戻しを受けられます。

- 診察料・検査費用

- 薬代(処方薬)

- 入院費用(食事代含む)

- 手術費用

- 通院交通費

- 訪問看護費用

国民健康保険料が最大7割減免される条件

生活保護を受けていない母子家庭でも、収入が少ない場合は国民健康保険料の減免を受けられる可能性があります。減免の割合は自治体によって異なりますが、最大で7割程度の減免を受けられる場合もあります。年間の国民健康保険料が12万円の場合、7割減免を受けられれば年間3万6千円の負担で済みます。これは母子家庭にとって大きな負担軽減になりますね。

減免を受けるためには申請が必要で、前年の所得や世帯状況を基に審査されます。「自分は対象外だろう」と思い込まずに、まずは市区町村の窓口で相談してみることをおすすめします。

減免申請に必要な書類と手続き

国民健康保険料の減免申請には、いくつかの書類が必要です。まず、減免申請書(市区町村の窓口で入手可能)、所得証明書、世帯全員の住民票が基本的な書類となります。母子家庭の場合は、児童扶養手当証書のコピーも提出すると、審査がスムーズに進む場合があります。失業や病気などで収入が減少した場合は、その事実を証明する書類(離職票、医師の診断書など)も必要になります。

申請は年度ごとに行う必要があり、通常は4月から翌年3月までの保険料が対象となります。申請時期が遅れると、減免の対象期間が短くなってしまうので、新年度が始まったら早めに申請することが大切です。

高額療養費・国保の減免制度を活用する

医療費が高額になった場合に備えて知っておきたいのが、高額療養費制度です。この制度は、1か月の医療費が一定額を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。母子家庭の場合、所得に応じて自己負担限度額が設定されており、一般的な世帯よりも負担が軽くなっています。

月収20万円程度の母子家庭では、月の医療費負担上限が約5万7千円程度になります。入院や手術が必要になった場合でも、この制度があることで家計への打撃を最小限に抑えることができます。また、事前に申請することで、病院での支払い時から軽減された金額で済む方法もあります。

高額療養費制度の活用方法

高額療養費制度を効果的に活用するためには、まず自分の所得区分を把握することが重要です。母子家庭の場合、多くが「一般」または「低所得者」の区分に該当し、それぞれ自己負担限度額が異なります。年収約370万円以下の場合は「一般」区分となり、月の自己負担限度額は約8万円程度です。さらに収入が少ない場合は「低所得者」区分となり、月の負担上限が約3万5千円程度になります。

この制度の素晴らしいところは、同じ世帯で複数の人が医療費を支払った場合、それらを合算して計算できることです。つまり、お母さんと子どもの医療費を合わせて限度額を超えた場合も、払い戻しの対象となります。

事前申請で窓口負担を軽減する方法

高額療養費制度には、事前に申請することで病院での支払い時から軽減された金額で済む「限度額適用認定証」という制度があります。この認定証を病院の窓口で提示すれば、自己負担限度額を超える部分の支払いが不要になります。

例えば、手術で医療費が30万円かかる場合、通常なら9万円(3割負担)を支払う必要がありますが、認定証があれば自己負担限度額の約8万円程度の支払いで済みます。

認定証の申請は、加入している健康保険の窓口(国民健康保険の場合は市区町村)で行えます。申請から発行まで通常1週間程度かかるので、入院や手術の予定が決まったら、早めに申請することをおすすめします。

国民健康保険料の減免制度

国民健康保険料の減免制度は、母子家庭にとって大きな負担軽減になる制度です。この制度は、前年の所得が一定額以下の世帯に対して、保険料の一部を減免する制度です。減免の割合は所得に応じて7割、5割、2割の3段階に分かれており、特に所得が少ない母子家庭では7割減免を受けられる可能性が高いです。

年間の国民健康保険料が15万円の場合、7割減免を受けられれば年間4万5千円の負担で済みます。この制度は自動的に適用されるため、特別な申請は不要です。ただし、所得の申告を正しく行っていることが前提となります。

減免判定の基準と計算方法

国民健康保険料の減免判定は、前年の所得と世帯構成を基に行われます。具体的には、世帯の前年所得が「基準額」以下の場合に減免が適用されます。7割減免の場合、基準額は「33万円以下」、5割減免の場合は「33万円+(世帯の被保険者数×28.5万円)以下」、2割減免の場合は「33万円+(世帯の被保険者数×52万円)以下」となります。

母子家庭の場合、母親と子ども2人の世帯なら、年収が約156万円以下であれば7割減免、約200万円以下であれば5割減免の対象となる可能性があります。この基準は毎年見直されるため、最新の情報を市区町村の窓口で確認することが大切です。

子ども医療費をゼロにする制度一覧

子どもの医療費を無料にする方法は、母子家庭にとって最も身近で効果の高い制度の一つです。多くの自治体で実施されている子ども医療費助成制度に加えて、予防接種や健康診断の無料化制度もあります。これらの制度を組み合わせることで、子どもにかかる医療費をほぼゼロにすることも可能です。

「病気になった時だけでなく、予防にかかる費用も気になる」というお母さんも多いはず。定期的な健康チェックや予防接種は子どもの健康を守るために欠かせませんが、費用の心配をせずに受けられる制度が整っています。具体的にどのような制度があるのか、詳しく見ていきましょう。

子ども医療費助成制度

子ども医療費助成制度は、18歳以下の子どもの医療費を無料または格安にする制度です。この制度の大きな特徴は、親の所得に関係なく利用できる自治体が多いことです。つまり、母子家庭かどうかに関わらず、子どもがいる世帯なら誰でも利用できます。対象年齢は自治体によって異なりますが、最近では18歳(高校3年生)まで拡大している自治体が増えています。

制度を利用するには、子ども医療証の発行が必要で、病院受診時に健康保険証と一緒に提示すれば、医療費が無料または数百円程度の負担で済みます。風邪や怪我はもちろん、アレルギー治療や定期的な通院も対象となるため、安心して医療を受けることができます。

申請方法と医療証の使い方

子ども医療費助成制度の申請は、お住まいの市区町村の窓口で行います。申請に必要な書類は、申請書、子どもの健康保険証、印鑑などです。所得制限がない自治体では、所得証明書は不要な場合が多いので、手続きが比較的簡単です。申請後、通常1週間程度で子ども医療証が郵送されてきます。

医療証が届いたら、病院受診時に健康保険証と一緒に窓口で提示するだけです。薬局で薬をもらう際も、同様に両方の証明書を提示すれば、薬代も無料または格安になります。医療証には有効期限があるので、期限が近づいたら更新手続きを忘れずに行いましょう。更新の案内は自治体から送られてくることが多いです。

- 外来診療(風邪、怪我、定期通院など)

- 入院治療

- 処方薬

- 歯科治療

- 眼科検査・治療

- 専門医による診療

予防接種と健康診断の費用軽減

予防接種と健康診断は、子どもの健康を守るために重要ですが、費用が心配というお母さんも多いでしょう。実は、子どもの定期予防接種はほぼ全て無料で受けることができ、乳幼児健診や学校健診も無料で実施されています。これらの制度を活用することで、予防医療にかかる費用を大幅に節約できます。

インフルエンザワクチンなどの任意接種についても、自治体によっては助成制度がある場合があります。予防接種のスケジュール管理は大変ですが、母子健康手帳や自治体からの案内を活用して、漏れのないように受けることが大切です。適切な時期に予防接種を受けることで、病気を防ぎ、結果的に医療費を節約することにもつながります。

定期接種の無料化制度

定期予防接種は、予防接種法に基づいて実施される予防接種で、対象年齢内であれば無料で受けることができます。ヒブワクチン、肺炎球菌ワクチン、DPT-IPV(四種混合)、BCG、MR(麻疹・風疹混合)、水痘、日本脳炎、HPV(子宮頸がん予防)などが対象となります。これらの予防接種を全て有料で受けると、数十万円の費用がかかりますが、定期接種として無料で受けられるのは非常にありがたい制度です。

接種スケジュールは複雑で、月齢や年齢によって接種時期が決まっています。かかりつけの小児科医と相談しながら、適切な時期に接種を受けるようにしましょう。接種を忘れてしまうと、有料になってしまう場合があるので、母子健康手帳でしっかり管理することが大切です。

生活保護で医療費が無料になる仕組み

生活保護を受けている母子家庭では、医療扶助により医療費の心配をする必要がほとんどありません。医療扶助は生活保護制度の一部で、必要な医療を無料で受けることができる制度です。「生活保護は恥ずかしい」と感じる方もいるかもしれませんが、困った時に利用できる大切なセーフティネットです。特に医療面では非常に手厚い支援が受けられるため、病気や怪我の心配をせずに生活することができます。

医療扶助の対象となる医療費の範囲は広く、通常の診療だけでなく、入院や手術、薬代、さらには通院のための交通費まで支給される場合があります。制度の仕組みを理解して、適切に活用していきましょう。

医療扶助の仕組み

医療扶助は、生活保護受給者が必要な医療を無料で受けられる制度です。この制度を利用するには、事前に福祉事務所で「医療券」を発行してもらう必要があります。医療券は受診する病院ごと、診療科ごとに発行され、有効期限も設定されています。医療券を病院の窓口で提示すれば、医療費の支払いは一切不要になります。

ただし医療券は必要最小限の医療に対してのみ発行されるため、美容目的の治療や予防接種などは対象外となる場合があります。また、指定された病院以外では使用できないため、受診前に必ず福祉事務所のケースワーカーに相談することが大切です。緊急時の対応についても、事前に確認しておくと安心です。

対象となる医療費の範囲

医療扶助の対象となる医療費の範囲は非常に広く、一般的な医療行為はほぼ全て含まれます。外来診療、入院治療、手術、検査、薬代(処方薬)、リハビリテーション、訪問看護などが主な対象です。また、医療に必要な装具(眼鏡、補聴器、義肢など)についても、医師が必要と認めた場合は扶助の対象となります。入院時の食事代や、病院までの交通費についても支給される場合があります。差額ベッド代や、医師が不要と判断した検査・治療については対象外となることがあります。

歯科治療についても基本的な治療は対象となりますが、審美目的の治療は対象外です。不明な点があれば、受診前にケースワーカーに相談することをおすすめします。

医療扶助の申請手順

医療扶助を利用するための申請手順は、まず福祉事務所のケースワーカーに連絡することから始まります。体調不良を感じたら、まずケースワーカーに症状を説明し、受診したい病院があれば伝えます。ケースワーカーが医療の必要性を判断し、適切と認められれば医療券が発行されます。医療券には受診する病院名、診療科、有効期限などが記載されているので、内容を確認してから病院に向かいます。

病院では、受付で医療券を提示し、診察を受けます。薬が処方された場合は、薬局でも医療券を提示すれば薬代は無料になります。診察が終わったら、医療券は病院が保管するため、患者が持ち帰る必要はありません。

体調不良を感じたら、まず担当のケースワーカーに電話で連絡し、症状と受診希望の病院を伝えます。緊急の場合は、その旨も必ず伝えてください。

ケースワーカーが医療の必要性を判断し、適切と認められれば医療券が発行されます。福祉事務所で直接受け取るか、郵送で送られてきます。

病院の受付で医療券を提示し、診察を受けます。医療費の支払いは不要です。処方薬がある場合は、薬局でも医療券を提示してください。

緊急時の対応方法

緊急時には、事前に医療券を発行してもらう時間がない場合があります。そのような場合は、まず必要な医療を受けることが最優先です。救急車で搬送された場合や、休日・夜間に急病になった場合は、まず治療を受けて、後日福祉事務所で手続きを行います。この場合、一時的に医療費を立て替える必要がありますが、後日福祉事務所に医療費の領収書を提出すれば、払い戻しを受けることができます。

事後申請の場合は、医療の必要性について厳しく審査される場合があるので、可能な限り事前にケースワーカーに連絡することが大切です。また、救急外来を受診した場合は、翌日には必ずケースワーカーに連絡して、今後の対応について相談しましょう。

医療費控除で税金を減らす方法

医療費控除は、年間の医療費が一定額を超えた場合に所得税の控除を受けられる制度です。母子家庭の場合、収入が少ないため所得税を払っていないケースも多いですが、医療費控除を申告することで住民税の軽減効果が期待できます。また、年収が103万円を超えている場合は、所得税の還付も受けられる可能性があります。

医療費控除の対象となる費用は幅広く、病院での治療費だけでなく、薬局で購入した風邪薬や、病院への交通費なども含まれます。1年間の医療費をしっかり記録して、確定申告で医療費控除を申請することで、税金の負担を軽減できる可能性があります。特に、持病がある子どもがいる場合などは、控除額が大きくなることもあります。

医療費控除の基本知識

医療費控除は、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の合計額が10万円、または総所得金額の5%のいずれか少ない方の金額を超えた場合に、超過分を所得から控除できる制度です。例えば、年収200万円の母子家庭で、年間の医療費が15万円かかった場合、10万円を超える5万円分が控除対象となります。

控除を受けるには確定申告が必要で、医療費の領収書やレシートを保管しておく必要があります。医療費控除は家族分をまとめて申告できるため、お母さんと子どもの医療費を合算することができます。また、医療費助成制度で軽減された後の自己負担分も控除の対象となるので、少額でも積み重ねれば控除を受けられる可能性があります。

控除対象となる医療費

医療費控除の対象となる費用は、治療を目的とした支出が基本となります。病院での診察料、薬代、入院費用はもちろん、薬局で購入した風邪薬や胃薬なども対象です。また、病院への交通費(公共交通機関に限る)、治療のためのマッサージ費用、介護保険の自己負担分なども含まれます。意外なところでは、妊娠・出産にかかる費用も医療費控除の対象となります。

一方で、健康診断費用、予防接種費用、美容目的の治療費、サプリメント代などは対象外です。レーシック手術のような自由診療でも、治療目的であれば対象となる場合があります。判断が難しい場合は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。

- 病院での診察料・検査費用

- 処方薬・市販薬(治療目的)

- 入院費用(食事代含む)

- 歯科治療費

- 通院のための交通費

- 妊娠・出産費用

確定申告での医療費控除申請

医療費控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。申告期間は翌年の2月16日から3月15日までですが、医療費控除のための還付申告は1月から受け付けています。申告には、医療費の領収書、源泉徴収票、印鑑、銀行口座の情報が必要です。2017年分の確定申告からは、医療費の明細書を作成すれば、領収書の提出は不要になりましたが、5年間は保管しておく必要があります。

確定申告書の作成は、税務署で相談しながら行うか、国税庁のホームページにある確定申告書等作成コーナーを利用すると便利です。初めて申告する場合は、税務署での相談をおすすめします。職員の方が丁寧に教えてくれるので、安心して手続きを進められます。

医療費明細書の作成方法

医療費明細書は、1年間に支払った医療費を病院ごと、人ごとに整理して記載する書類です。明細書には、医療を受けた人の氏名、病院名、医療費の区分(診療・治療、医薬品購入など)、支払った医療費の金額、健康保険から補てんされた金額を記入します。例えば、「〇月〇日 △△病院 子どもの風邪の治療 3,000円」のように詳細に記録します。医療費助成制度を利用した場合は、実際に支払った金額(自己負担分)を記入します。交通費についても、「〇月〇日 △△病院通院 電車代 往復400円」のように記録しておきます。

明細書の作成は手間がかかりますが、普段から家計簿や医療費専用のノートに記録しておくと、年末の作業が楽になります。

医療費を抑える家計管理の工夫

母子家庭での医療費負担を軽減するには、制度の活用だけでなく、日頃の家計管理も重要です。医療費は突発的に発生することが多いため、事前に備えておくことで家計への影響を最小限に抑えることができます。医療費の支出を記録することで、医療費控除の申告にも役立ちます。

さらに民間保険の活用も検討する価値があります。母子家庭向けの保険商品や、子どもの医療費をカバーする保険もあるため、公的制度と組み合わせることで、より安心して生活できるでしょう。家計管理のポイントは、収入が限られている中でも、医療費のための準備を怠らないことです。具体的な管理方法を見ていきましょう。

医療費の予算管理方法

医療費の予算管理で大切なのは、毎月一定額を医療費用として積み立てることです。母子家庭の場合、月収の3~5%程度を医療費の目安として考えると良いでしょう。例えば、月収20万円の場合、月6,000円~10,000円程度を医療費として予算化します。この金額を専用の口座や封筒に分けて管理しておけば、突然の医療費にも対応できます。

季節ごとの医療費の変動も考慮に入れることが重要です。冬場は風邪やインフルエンザで医療費が増える傾向があるため、秋までに少し多めに積み立てておくと安心です。子どもの成長に伴い、怪我のリスクも変わってくるので、年齢に応じて予算を見直すことも大切です。

月々の医療費予算の立て方

月々の医療費予算を立てる際は、過去の医療費実績を参考にすることから始めましょう。まず、前年の医療費支出を月平均で計算し、それに季節変動や子どもの成長を考慮した調整を加えます。例えば、前年の医療費が年間6万円だった場合、月平均5,000円となりますが、安全を見越して月7,000円程度を予算として設定します。予算の内訳としては、定期的な通院費(持病がある場合)、突発的な病気・怪我への備え、薬代、交通費などを考慮します。

医療費助成制度により実際の負担が軽減される分も計算に入れておきます。予算を立てたら、家計簿や家計管理アプリで実際の支出を記録し、定期的に見直すことが大切です。予算をオーバーした月があれば、翌月以降で調整するなど、柔軟に管理していきましょう。

緊急時の医療費確保方法

緊急時の医療費確保のためには、普段からの備えが重要です。まず、医療費専用の緊急資金として、月収の1か月分程度を別口座で管理することをおすすめします。この資金は医療費以外には使わないという強い意志が必要です。また、クレジットカードを持っている場合は、医療費の支払いに利用することで、一時的な資金不足を回避できます。ただし、計画的な返済ができる範囲での利用に留めることが大切です。

市区町村によっては医療費の貸付制度や、社会福祉協議会の緊急貸付制度もあります。これらの制度は低金利または無利子で利用できる場合が多いので、事前に情報を収集しておくと安心です。家族や親戚からの援助が期待できる場合は、事前に相談しておくことも一つの方法です。

民間保険の選び方と活用法

母子家庭にとって民間保険は、公的制度だけではカバーしきれない医療費リスクに備える重要な手段です。ただし、限られた収入の中で保険料を支払うため、本当に必要な保障を見極めて選ぶことが大切です。まず考えるべきは、お母さん自身の医療保険と、子どもの医療・傷害保険です。お母さんが入院した場合の収入減少や、子どもの怪我による治療費は、家計に大きな影響を与える可能性があります。

保険選びでは、保険料の安さだけでなく、保障内容と家計への負担のバランスを考慮することが重要です。また、保険料の支払いが困難になった場合の対処法も事前に確認しておきましょう。

保険に入りたいけど、保険料が家計の負担になるのが心配です。

そうですね。母子家庭の場合は、まず最低限必要な保障から始めて、収入が安定してから保障を充実させるという段階的なアプローチがおすすめです。

母子家庭に適した保険の選択

母子家庭に適した保険選択では、まず優先順位を明確にすることが重要です。最も優先すべきは、お母さんの働けなくなるリスクに備える保険です。医療保険よりも、所得補償保険や就業不能保険を検討することをおすすめします。これらの保険は、病気や怪我で働けなくなった場合に、一定期間収入を補償してくれます。

次に、子どもの傷害保険を検討しましょう。子どもの医療費は助成制度でカバーされることが多いですが、怪我による休校時の看病で仕事を休まざるを得ない場合の収入減少や、他人に怪我をさせてしまった場合の賠償責任には備えが必要です。

生命保険については、扶養する子どもがいる間は最低限の保障を確保し、子どもが独立した後は保障額を見直すという考え方が現実的です。また、学資保険については、医療費の備えという観点では優先度は低くなりますが、教育資金の準備と併せて検討する価値があります。

よくある質問と回答

母子家庭の医療費に関しては、多くのお母さんが同じような疑問や不安を抱えています。制度の申請方法、所得制限の計算、引越し時の手続きなど、具体的な場面でどうすればよいのか迷うことも多いでしょう。ここでは、実際によく寄せられる質問をまとめて、わかりやすく回答していきます。これらの情報を参考にして、医療費の負担軽減に向けた第一歩を踏み出してください。わからないことがあれば、遠慮せずに市区町村の窓口に相談することも大切です。担当者の方々は、みなさんの生活を支援するために働いているので、親身になって相談に乗ってくれるはずです。

- 母子家庭医療費助成制度の申請には何が必要ですか?

-

申請には、申請書、健康保険証のコピー、前年の所得証明書、戸籍謄本(発行から3か月以内)、印鑑が基本的に必要です。自治体によって必要書類が異なる場合があるので、事前に窓口で確認することをおすすめします。所得証明書は市区町村で発行してもらえますが、時間がかかる場合があるので早めに準備しましょう。

- 所得制限はどのように計算されますか?

-

所得制限は前年の所得税の課税所得で判定されます。給与収入のみの場合、扶養する子ども1人で年収約311万円、2人で約349万円が目安となります。児童扶養手当や児童手当などは所得計算に含まれません。計算が複雑なので、市区町村の窓口で職員の方に確認してもらうのが確実です。

- 引越しした場合の手続きはどうすればいいですか?

-

引越しの際は、転出時に現在の医療証を返却し、転入先で新たに申請が必要です。転入先の自治体で申請する際、前住所地での所得証明書が必要になる場合があります。医療証の発行には時間がかかるため、引越し前に転入先の制度内容と必要書類を確認しておくことをおすすめします。

- 医療費助成制度を使えるのはどんな病院ですか?

-

健康保険が適用される医療機関であれば、基本的にどこでも利用できます。内科、小児科、歯科、眼科、整形外科など、すべての診療科が対象です。ただし、美容整形など自由診療は対象外となります。薬局での処方薬購入時にも医療証を提示すれば、薬代も助成の対象となります。

- 医療証を忘れて病院に行った場合はどうなりますか?

-

医療証を忘れた場合は、一旦医療費を全額支払い、後日市区町村の窓口で払い戻し手続きを行います。手続きには、医療費の領収書、医療証、印鑑、振込先口座情報が必要です。払い戻しには通常2~4週間程度かかります。忘れないよう、医療証は常に財布に入れておくことをおすすめします。

- 年収が上がって所得制限を超えそうな場合はどうなりますか?

-

年収が上がって所得制限を超えた場合、翌年度から医療費助成を受けられなくなります。所得判定は前年の所得で行われるため、年収が上がった年は引き続き助成を受けられ、翌年から対象外となります。ただし、再び所得が下がれば、申請により助成を受けることができます。

- 子どもが18歳になったら医療費助成はどうなりますか?

-

子ども医療費助成制度の対象年齢は自治体によって異なります。18歳まで対象の自治体では高校卒業まで、中学3年生まで対象の自治体では15歳で終了となります。子どもの医療費助成が終了しても、母子家庭医療費助成制度の対象であれば、引き続き医療費の軽減を受けることができます。

- 生活保護を受けている場合、他の医療費助成制度は利用できますか?

-

生活保護を受けている場合、医療扶助により医療費は原則無料となるため、他の医療費助成制度を併用することはできません。生活保護の医療扶助が最も手厚い制度となるため、医療費について心配する必要はほとんどありません。受診前に医療券の発行が必要な点にご注意ください。

制度利用に関するQ&A

制度利用に関する質問の中でも、特に多いのが「複数の制度を同時に利用できるのか?」という疑問です。基本的に、母子家庭医療費助成制度と子ども医療費助成制度は併用できませんが、どちらか有利な方が適用されます。

「助成制度を利用していても医療費控除は受けられるのか?」という質問もよくあります。これについては、実際に支払った自己負担分は医療費控除の対象となるので、領収書は大切に保管しておきましょう。制度の内容は定期的に見直されることがあるため、年度が変わるタイミングで最新の情報を確認することも重要です。

わからないことがあれば、遠慮せずに窓口で相談することが、制度を有効活用するコツです。

申請時によくある疑問

申請時によくある疑問として、「申請はいつでもできるのか?」というものがあります。療費助成制度の申請はいつでも可能ですが、助成開始日は申請日からとなるため、早めの申請がおすすめです。また、「パートタイムで働いている場合の所得はどう計算するのか?」という質問も多くあります。パートタイムでも給与所得として計算されるため、源泉徴収票や給与明細で年収を確認できます。

「離婚調停中でも申請できるのか?」については、戸籍上離婚が成立していなくても、実際に一人で子育てをしている状況であれば申請できる場合があります。ただし、自治体によって判断が異なるため、具体的な状況を窓口で相談することが大切です。書類の不備についても心配する方が多いですが、窓口で職員の方がチェックしてくれるので、安心して申請してください。

利用中のトラブル対応

制度利用中のトラブルで最も多いのが、「医療証の有効期限切れ」です。医療証には有効期限があり、期限が切れると助成を受けられなくなります。更新の案内は自治体から送られてきますが、引越しなどで住所変更の届け出を忘れていると案内が届かない場合があります。定期的に有効期限を確認し、更新手続きを忘れないようにしましょう。

「病院で医療証が使えないと言われた」というトラブルもあります。これは、病院側の理解不足や、医療証の登録に時間がかかっている場合などが原因です。このような場合は、まず市区町村の担当窓口に連絡して、状況を説明しましょう。担当者が病院側と連絡を取り、問題を解決してくれることがほとんどです。医療費の払い戻し手続きが必要になる場合もありますが、適切に対応してもらえるので、困った時は遠慮せずに相談してください。

手続きに関するQ&A

手続きに関する質問では、「必要書類をどこで入手すればよいか?」という基本的な疑問から、「申請後どのくらいで医療証が届くか?」といった具体的なタイムラインに関する質問まで様々です。

必要書類については、申請書は市区町村の窓口で入手でき、所得証明書も同じ窓口で発行してもらえます。戸籍謄本については、本籍地の市区町村でしか発行できないため、遠方の場合は郵送で取り寄せることも可能です。医療証の発行期間は通常1週間程度ですが、年度末や年度初めなど申請が集中する時期は、もう少し時間がかかる場合があります。

急いでいる場合は、申請時にその旨を伝えると、可能な範囲で配慮してもらえることもあります。手続きは複雑に感じるかもしれませんが、一度覚えてしまえば更新時は簡単になります。

書類準備での注意点

書類準備で最も注意すべきは、書類の有効期限です。戸籍謄本は発行から3か月以内、所得証明書は最新年度のものが必要など、それぞれ有効期限が設定されています。古い書類では受理されないため、申請直前に取得することをおすすめします。

住所や氏名の記載に間違いがないか、提出前に必ず確認しましょう。特に、子どもの名前の漢字は間違えやすいポイントです。印鑑についても、シャチハタ印は使用できない場合があるので、朱肉を使う印鑑を用意してください。コピーを提出する書類については、鮮明にコピーされているか確認が必要です。不鮮明なコピーでは再提出を求められることがあります。

書類に不安がある場合は、申請前に窓口で確認してもらうか、予備のコピーを持参すると安心です。

審査に関する疑問

審査に関する疑問で多いのが、「審査に落ちることはあるのか?」という質問です。必要書類が揃っており、所得制限以内であれば、審査に落ちることはほとんどありません。ただし、書類に不備があったり、所得制限を超えていたりする場合は、申請が却下される場合があります。

却下された場合でも、理由が明確に通知されるため、問題を解決すれば再申請が可能です。「審査期間中に病院を受診した場合はどうなるのか?」という質問もよくあります。この場合は、一旦医療費を全額支払い、医療証が発行された後に払い戻し手続きを行うことができます。

ただし、払い戻しの対象期間には制限がある場合があるので、詳細は窓口で確認してください。審査状況については、申請から1週間程度経っても連絡がない場合は、窓口に問い合わせることをおすすめします。

母子家庭の医療費は、制度を知ればここまで軽くなる

子どもの風邪や自分の通院、急な入院…。母子家庭にとって医療費は避けられない支出ですが、使える制度を知っていれば、家計への負担は確実に軽くなります。

医療費助成、国保の減免、高額療養費制度、医療費控除──どれも申請さえすれば、確実に使える仕組みです。

「うちは対象じゃないかも」と諦めず、まずはお住まいの自治体の窓口に相談してみてください。

医療費の心配が少しでも減ることで、お子さんとの毎日がもっと安心して過ごせるようになりますように。