教室運営では生徒の出席率低下や収支バランス、保護者との関係性など様々な課題に直面します。自宅でアート教室を開催する場合、変則的な開催日程により生徒が他の習い事を優先してしまう状況が発生しがちです。

月1回の開催でも材料費の負担や参加人数の変動により、経営の安定性を保つことが困難になります。友人や知人の子供を対象とした教室では、指導者としての立場と人間関係のバランスを取ることに悩む運営者が多く存在します。

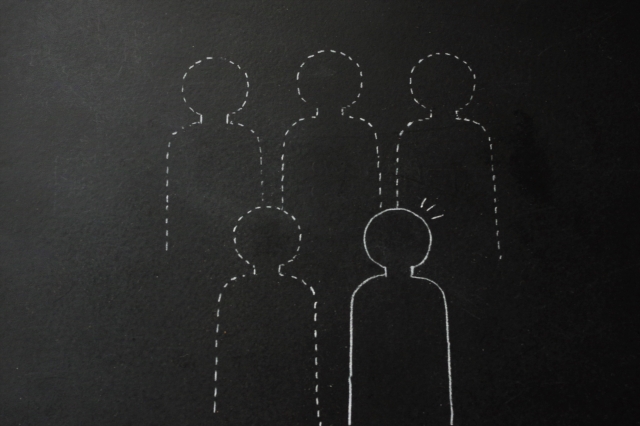

教室運営者が抱える4つの主要な悩み

教室運営における主な課題は生徒の参加意欲低下、スケジュール調整の困難さ、経営収支の不安定性、人間関係の複雑さに分類されます。これらの問題は相互に影響し合い、教室の継続運営を脅かす要因となっています。個人で運営する小規模教室では特にこれらの課題が顕著に現れる傾向があります。

生徒の参加意欲低下による出席率の問題

生徒の出席率低下は教室運営における最も深刻な課題の一つです。特に月1回程度の開催頻度では、生徒の関心を継続的に維持することが困難になります。変則的な開催スケジュールにより、生徒が他の安定した習い事を優先する傾向が強まっています。

参加率の低下には複数の要因が関係しています。生徒が複数の習い事に通っている場合、固定された曜日や時間帯の教室が優先される傾向があります。不定期開催の教室では、生徒や保護者が予定を立てにくく、結果として参加の優先順位が下がってしまいます。

教室の内容に対する生徒の選択権が与えられている場合、興味のない題材では参加を控える生徒が増加します。制作物の写真を事前に送付すると、イメージと異なるという理由で不参加を選択するケースも発生しています。グループ内での参加状況が可視化されることで、他の生徒の参加状況に影響される心理的要因も無視できません。

他の習い事との競合による参加率低下

他の習い事との競合は、不定期開催の教室が直面する最大の課題です。ピアノ教室や英会話教室など固定曜日で開催される習い事は、生徒や保護者にとって予定を組みやすく、継続的な参加を促進します。毎週火曜日や第1・第3土曜日といった規則的なスケジュールを持つ教室は、生徒の生活リズムに組み込まれやすい特徴があります。

不定期開催の教室では、開催日が他の習い事と重複する可能性が高くなります。生徒が複数の習い事に参加している現代では、スケジュールの優先順位付けが必要になります。固定スケジュールの習い事は既に生活の一部として定着しているため、変則的な教室よりも優先される傾向が強くなっています。

保護者の視点からも、毎回異なる日程で開催される教室は管理が困難です。家族の予定調整や送迎の準備において、予測可能性の高い習い事が選択されがちになります。結果として、教室の魅力や内容に関係なく、スケジュールの安定性が参加継続の決定要因となってしまいます。

作る内容による参加の選別問題

制作内容による参加の選別は、単発型の教室運営で頻繁に発生する問題です。生徒に参加の自由度を与えることで満足度向上を図る一方で、興味のない内容では参加率が低下する矛盾が生じています。絵画、工作、手芸などの分野では、個人の好みが参加意欲に直接影響するため、全ての生徒に魅力的な内容を提供することは困難です。

事前に制作物の写真や詳細を送付する場合、生徒や保護者がイメージと異なると判断して参加を取りやめるケースが増加しています。年齢や技術レベルの違いにより、同じ題材でも難易度の感じ方が異なります。上級者には物足りなく、初心者には困難すぎる内容では、どちらの層からも参加を控えられる可能性があります。

季節や流行に関連した制作物を選択する場合、タイミングが合わない生徒には魅力を感じられません。ハロウィンやクリスマスなどの季節イベントに関連した作品は、家庭の価値観や宗教的背景により参加を控える場合があります。制作物の実用性や持ち帰り後の活用方法についても、生徒や保護者の判断材料となっています。

グループ心理による集団欠席

グループ心理による集団欠席は、小規模教室で特に深刻な影響を与える現象です。グループLINEでの参加状況共有により、他の参加者の動向が可視化されることで、個人の判断に影響を与えています。「みんなが行かないなら行かない」という心理は、特に子供の参加判断において顕著に現れます。

集団欠席の連鎖反応は教室運営に致命的な影響を与えます。最初の2〜3人が欠席を表明すると、残りの参加者も参加意欲を失う傾向があります。少人数での開催に対する不安や、楽しさの減少を懸念する心理が働いています。友人同士で参加している場合、一人が欠席すると他の友人も参加を控える可能性が高まります。

グループ内での影響力の強い参加者が欠席を表明すると、その影響は他の参加者にも波及します。リーダー的存在の生徒や保護者の判断が、グループ全体の参加状況を左右することがあります。SNSやメッセージアプリでの情報共有が、この心理的影響を加速させる要因となっています。

連絡やスケジュール管理の課題

連絡やスケジュール管理の課題は、教室運営の効率性と生徒満足度の両方に影響を与える重要な問題です。変則的な開催日程では、毎回の連絡調整が必要となり、運営者と参加者双方に負担をかけています。参加確認の返事が遅れることで、材料準備や開催判断に支障をきたす状況が発生しています。

不定期開催の教室では、開催日の1週間前に参加確認を求める方式が一般的です。しかし、この期間では他の予定との調整が困難な場合があります。保護者の仕事や家族の用事、他の習い事との重複により、参加判断に時間を要するケースが多発しています。

連絡手段としてLINEグループを使用する場合、個人の参加状況が他の参加者に見える状態となります。この透明性が良い方向に働く場合もありますが、プライバシーの観点や心理的プレッシャーの要因ともなっています。個別連絡システムの導入により、これらの問題を解決できる可能性があります。

参加返事の遅延や忘れによる人数把握困難

参加返事の遅延は教室運営における実務的な大きな障害となっています。材料準備や座席配置、補助スタッフの手配など、事前準備には正確な参加人数の把握が不可欠です。返事の締切を設定しても、忙しさや忘れにより期限内に回答を得られないケースが頻発しています。

返事遅延の背景には、参加者の生活パターンや価値観の多様化があります。共働き家庭では夫婦間での相談時間が必要な場合があります。子供の体調や家族の予定変更により、直前まで参加判断を保留するケースも存在します。教室に対する優先度が低い場合、返事自体を後回しにする傾向が見られます。

人数把握の困難さは教室運営の質にも影響を与えます。材料が不足した場合、参加者に迷惑をかける結果となります。逆に材料を多めに準備すると、コスト負担が増加します。少人数での開催判断も、正確な人数把握ができない状態では適切に行えません。

変則的な開催日程による生徒の予定調整負担

変則的な開催日程は参加者の予定管理に大きな負担をかけています。「月の後半の土日のどちらか」といった曖昧なスケジュールでは、参加者は他の予定を立てにくい状況となります。家族旅行や親戚の集まり、他の習い事の発表会など、重要なイベントとの重複リスクが常に存在しています。

保護者の立場では、子供の複数の習い事を管理する必要があります。ピアノの発表会、サッカーの試合、学校行事など、固定されたスケジュールとの調整が困難になります。仕事の都合で休日出勤が発生した場合、教室への送迎ができなくなる可能性もあります。

不定期スケジュールは家族全体の予定に影響を与えます。祖父母との約束や家族での外出計画が立てにくくなります。特に共働き家庭では、夫婦の休日調整が複雑になります。結果として、教室への参加が家族の負担となり、継続参加の意欲低下につながっています。

材料費と経営収支のバランス問題

材料費と経営収支のバランスは、小規模教室運営における最も現実的な課題です。参加人数の変動により材料費の単価が大きく変動し、経営の予測可能性が低下しています。少人数での開催では材料費が割高となり、運営者の持ち出しが発生する状況も珍しくありません。

単発参加制の教室では、収入の安定性を確保することが困難です。月謝制と異なり、毎回の参加人数により収入が大きく変動します。材料費の事前投資に対するリスクが高く、特に高額な材料を使用する場合の経営リスクは深刻です。

開催中止の判断基準も経営上の重要な課題となっています。少人数でも開催すれば参加者の満足度は得られますが、経済的損失が発生します。一方、開催中止は短期的な損失回避にはなりますが、参加者の信頼失失や将来的な参加意欲低下のリスクを伴います。

参加人数不足による材料費負担増

参加人数不足による材料費負担増は、小規模教室運営の継続性を脅かす深刻な問題です。画材、工作用品、装飾材料などは一定量での購入が一般的であり、参加者が少ない場合の単価上昇は避けられません。想定していた8人の参加に対して実際は3人だった場合、材料費の負担は2倍以上になる計算となります。

材料の種類によっては、少量購入が困難な場合があります。絵の具セットや特殊な工作用紙は、まとめ購入が前提となっているケースが多く存在します。残った材料の保存や次回活用も課題となります。湿気に弱い材料や使用期限のある素材では、長期保存が困難になります。

高品質な材料を使用することで教室の付加価値を高める戦略も、参加人数不足では実現困難となります。参加費を上げると生徒離れのリスクがあり、材料の質を下げると教室の魅力が低下します。このジレンマにより、運営者は常に難しい選択を迫られています。

開催中止による機会損失

開催中止による機会損失は、教室運営における見えないコストとして蓄積されていきます。参加予定者への期待に応えられないことで、将来的な参加意欲や信頼関係に悪影響を与えます。特に楽しみにしていた制作内容の中止は、生徒の教室に対する熱意を冷ます要因となります。

定期的な開催中止は教室の信頼性を損なう結果となります。参加者は「また中止になるかもしれない」という不安を抱くようになり、他の予定を優先する傾向が強まります。口コミや評判への影響も無視できません。参加を検討している新規の生徒や保護者に対して、不安定な教室というイメージを与える可能性があります。

運営者自身のモチベーション低下も深刻な問題です。準備にかけた時間や労力が無駄になることで、教室運営への情熱が削がれていきます。新しい制作内容のアイデアや教材研究への意欲も減退し、教室の質的向上が停滞する悪循環が生まれます。

生徒や保護者との距離感の悩み

生徒や保護者との距離感は、友人知人を対象とした教室運営における最も微妙な課題です。プライベートな関係と教室での指導者関係のバランスを取ることは、多くの運営者が直面する悩みとなっています。友人としての親しみやすさを保ちながら、教室のルールや方針を伝えることの難しさがあります。

指導料や教室運営に関する要求への対応も複雑な問題となります。友人関係では気軽に相談や要求ができる一方で、ビジネスとしての境界線を明確にする必要があります。無償での追加サービスや特別対応を求められた場合の断り方に悩む運営者が多く存在します。

トラブルが発生した際の対処方法も、人間関係を考慮する必要があります。教室のルール違反や支払い遅延などの問題に対して、友人関係を損なわずに解決することは困難です。厳しく対処すれば人間関係に亀裂が生じ、甘い対応では他の参加者への影響や運営の規律が乱れる可能性があります。

友人関係と指導者関係の使い分け

友人関係と指導者関係の使い分けは、個人運営教室における最も困難な課題の一つです。普段は親しい友人同士でありながら、教室では指導者と生徒という立場の違いを明確にする必要があります。指導中の注意や修正が友人関係に影響を与えることを恐れ、適切な指導ができなくなるケースもあります。

子供に対する指導においても同様の課題が存在します。友人の子供に対して厳しく指導することで、保護者との関係に影響が出ることを懸念する指導者は少なくありません。一方で、甘い指導では子供の成長に寄与できず、教室としての価値が低下してしまいます。

教室外での接触頻度も関係性に影響を与えます。日常的に会う友人関係では、教室での出来事や指導内容が私的な会話に持ち込まれがちになります。他の参加者に関する情報が漏れることで、プライバシーの問題や人間関係のトラブルが発生する可能性もあります。

要求への対応と断り方

友人知人からの要求への対応と断り方は、教室運営の継続性に直接影響する重要な技術です。「今度は○○を作ってほしい」「子供の誕生日に合わせて特別レッスンを」といった個別要求への対応方法に悩む運営者が多く存在します。全ての要求に応えることは物理的にも経済的にも困難であり、適切な断り方を身につける必要があります。

料金に関する要求も頻繁に発生する問題です。「友達だから割引してほしい」「材料費だけでいいよね」といった価格交渉に対して、毅然とした対応を取ることが重要です。一度特別扱いをすると、他の参加者からも同様の要求が出る可能性があり、経営の根幹を揺るがす事態となりかねません。

スケジュールに関する個別要求への対応も課題となります。「この日は都合が悪いから別の日に」「振替レッスンをしてほしい」といった要求に対して、教室のルールと友人関係のバランスを取る必要があります。明確なルールを事前に設定し、全ての参加者に平等に適用することが重要です。

教室運営の悩みを根本から解決する7つの対策

教室運営の悩みを根本的に解決するためには、体系的なアプローチが必要です。安定した運営体制の構築、効果的な生徒募集戦略、適切なコミュニケーション方法の確立が重要な要素となります。これらの対策を段階的に実施することで、持続可能な教室運営が実現できます。個人の情熱だけでなく、ビジネスとしての仕組み作りが成功の鍵となっています。

安定した教室運営のための体制づくり

安定した教室運営を実現するためには、予測可能性の高いシステム構築が不可欠です。固定曜日制の導入により、参加者の予定管理負担を軽減し、継続参加を促進できます。月謝制への移行は収入の安定化だけでなく、参加者の責任感向上にもつながります。

教室規約の明文化と参加者への周知により、トラブルの未然防止が可能となります。料金体系、キャンセルポリシー、振替制度などを明確に定めることで、運営者と参加者双方の権利と義務が明確になります。友人関係であっても、ビジネスとしての境界線を明確にすることが重要です。

運営体制の標準化により、個人の感情や人間関係に左右されない公平な教室運営が実現できます。全ての参加者に対して同じルールを適用することで、信頼性の高い教室としての評価を得られます。長期的な視点での教室発展を考える際には、個人の裁量に依存しない仕組み作りが必要不可欠となります。

固定曜日制による予定の明確化

固定曜日制の導入は教室運営安定化の最も効果的な対策の一つです。「第3土曜日の午後2時から」といった具体的なスケジュール設定により、参加者は年間を通じて予定を立てやすくなります。家族のスケジュール管理も容易になり、他の習い事や家族行事との調整が可能となります。

固定スケジュールは参加者の心理的コミットメントを高める効果があります。「毎月この日は教室の日」という認識が定着することで、参加への責任感が向上します。他の予定が入りそうになった場合でも、既に確保された時間として優先的に扱われる傾向があります。

運営者側のメリットも大きく、毎回の日程調整業務が不要となります。材料準備や会場確保も計画的に行えるようになります。年間カリキュラムの作成も可能となり、季節に応じた制作内容の企画が容易になります。参加者への案内も「次回は○月○日」という簡潔な連絡で済むため、コミュニケーション効率が向上します。

月謝制導入による収入安定化

月謝制の導入は教室運営における最も重要な改革の一つです。毎月定額の収入により、材料購入や設備投資の計画が立てやすくなります。参加人数の変動による収入の不安定性が解消され、長期的な教室運営戦略を策定できるようになります。

月謝制は参加者の継続意識向上にも寄与します。事前に料金を支払うことで、参加への責任感が高まります。「せっかく月謝を払ったのだから参加しよう」という心理的効果により、出席率の改善が期待できます。体調不良以外での安易な欠席が減少し、教室の活気維持につながります。

運営面では収支管理が大幅に簡素化されます。毎回の料金徴収業務が不要となり、指導に集中できる環境が整います。年間を通じた収支予測も可能となり、教室の成長投資や新しい教材導入の判断が適切に行えるようになります。欠席時の料金調整方法を事前に明確化することで、トラブルの防止も実現できます。

教室規約の作成と生徒への明示

教室規約の作成と明示は、トラブル防止と公平な運営実現のための基盤となります。料金体系、キャンセルポリシー、振替制度、持ち物、注意事項などを文書化することで、参加者との認識齟齬を防げます。友人関係であっても、ビジネスとしての明確なルールが必要です。

規約には具体的な事例を含めることが重要です。「体調不良による欠席は前日までに連絡」「材料費込みの料金設定のため追加費用なし」「作品の持ち帰りは当日中」など、実際に発生しうる状況への対応方法を明記します。曖昧な表現を避け、誰が読んでも同じ理解ができる内容とすることが重要です。

規約の周知方法も運営の質に影響します。入会時の説明だけでなく、定期的な確認の機会を設けることで、ルールの浸透を図ります。変更がある場合は事前の通知と説明により、参加者の理解と協力を得ることが必要です。規約違反があった場合の対処方法も事前に定めておくことで、公平で一貫した対応が可能となります。

生徒募集と集客の改善策

生徒募集と集客の改善は、教室運営の持続性確保に直結する重要な課題です。既存生徒の満足度向上による口コミ効果の活用、地域特性を活かした広報活動、魅力的な体験レッスンの実施が効果的な手法となります。

内部生徒の満足度向上は最も費用対効果の高い集客方法です。質の高いレッスンと丁寧な対応により、参加者が自然と教室を推薦したくなる環境を作ります。友人知人への紹介は信頼性が高く、新規参加者の定着率も良好な傾向があります。

地域密着型の広報活動では、近隣住民のニーズに合致したアプローチが重要です。地域の特性や住民層を理解し、適切な媒体と内容で情報発信を行います。体験レッスンの充実化により、教室の魅力を直接体感してもらう機会を提供し、入会率の向上を図ります。

内部生徒の満足度向上による口コミ促進

内部生徒の満足度向上は最も効果的で持続可能な集客戦略です。満足した参加者による口コミは、広告費をかけずに信頼性の高い集客を実現します。子供が楽しそうに作品を持ち帰り、制作過程を嬉しそうに話すことで、自然と周囲の関心を引くことができます。

満足度向上のためには、参加者一人一人への個別対応が重要です。制作技術のレベルに応じた指導や、性格に合わせた声かけにより、全ての参加者が成功体験を得られるよう配慮します。作品完成時の達成感と、持ち帰り後の家族からの称賛が、継続参加と口コミ拡散の原動力となります。

保護者との良好な関係構築も口コミ促進に寄与します。子供の成長や変化を丁寧に伝えることで、教室の価値を実感してもらえます。季節の作品展示や写真撮影の機会を設けることで、家族での教室体験を共有できるようになります。SNSでの作品投稿を促すことで、より広範囲への情報拡散が期待できます。

地域密着型の広報活動

地域密着型の広報活動は、持続的な生徒確保のための基盤となります。近隣の住民特性や年齢層を把握し、適切なアプローチ方法を選択することが重要です。子育て世代が多い地域では、幼稚園や小学校周辺での情報発信が効果的となります。

地域のコミュニティ施設や商業施設との連携により、広報効果を高められます。図書館や公民館でのチラシ設置許可を得ることで、教育に関心の高い層へのアプローチが可能となります。地域の祭りやイベントでの作品展示により、教室の存在と活動内容を直接アピールできます。

近隣の他の習い事教室との協力関係構築も有効な戦略です。競合関係にない分野の教室と相互に生徒を紹介し合うことで、集客コストを削減できます。地域の子育て支援グループや保護者会とのつながりを作ることで、信頼性の高い情報発信ルートを確保できます。

体験レッスンの充実化

体験レッスンの充実化は、新規参加者の獲得と定着率向上の鍵となります。初回参加者が教室の魅力を十分に感じられるよう、通常レッスンよりも丁寧なサポートと説明を提供します。簡単で達成感の得られる制作内容を選択し、「また参加したい」という気持ちを醸成します。

体験レッスンでは教室の雰囲気と指導方針を的確に伝えることが重要です。安全性への配慮、個別指導の丁寧さ、創造性を尊重する姿勢を実際の指導を通じて示します。参加者同士の交流促進により、教室のコミュニティとしての魅力も体感してもらえます。保護者には子供の集中力や創作意欲の向上について具体的に説明し、教育的価値を理解してもらいます。

体験レッスン後のフォローアップも定着率向上に重要な役割を果たします。作品の写真撮影や持ち帰り用の袋提供により、家庭での教室体験の共有を促進します。次回レッスンの案内と共に、参加者の感想や要望を聞く機会を設けることで、個別ニーズへの対応姿勢を示せます。

コミュニケーション方法の見直し

効果的なコミュニケーション方法の確立は、教室運営の円滑化と参加者満足度向上の両方を実現します。個別連絡システムの導入により、プライバシーに配慮した情報交換が可能となります。保護者との適切な関係性構築により、長期的な信頼関係を築くことができます。

従来のグループLINEによる一斉連絡では、個人情報の漏洩や心理的プレッシャーの発生といった問題がありました。個別連絡システムにより、これらの課題を解決し、より質の高いコミュニケーションを実現できます。

保護者との関係性では、友人としての親しみやすさと指導者としての専門性のバランスを適切に保つことが重要です。子供の成長に関する情報共有と、教室運営に関する業務連絡を明確に分離することで、効率的で質の高いコミュニケーションが実現できます。

個別連絡システムの導入

個別連絡システムの導入は、プライバシー保護と効率的な情報管理を同時に実現する重要な改善策です。LINE公式アカウントやメール配信システムを活用することで、参加者からの返信を管理者のみが確認できる環境を構築します。他の参加者の参加状況に影響されない、純粋な個人判断による参加決定が可能となります。

個別連絡により、参加者一人一人の状況に応じたきめ細かな対応が実現できます。体調不良による欠席連絡、個別の質問や要望への回答、作品制作に関するアドバイスなど、パーソナライズされたコミュニケーションが可能となります。参加者は他の人の目を気にすることなく、率直な意見や要望を伝えやすくなります。

システム導入により、情報管理の効率化も図れます。参加履歴、連絡履歴、個別要望などのデータベース化により、長期的な関係構築と教室改善に活用できます。自動配信機能を活用することで、定期的な情報発信の負担軽減も実現できます。参加者にとっても、必要な情報を確実に受け取れる安心感が得られます。

保護者との適切な関係性構築

保護者との適切な関係性構築は、教室運営の長期的成功に不可欠な要素です。友人関係と指導者関係の明確な区別により、双方にとって快適で建設的な関係を維持できます。子供の教育に関する共通の目標を持ちながら、それぞれの役割と責任を明確にすることが重要です。

定期的な成長報告により、教室での子供の様子や上達具合を保護者と共有します。具体的な作品の変化や技術向上、集中力の向上などを写真や言葉で伝えることで、教室の教育的価値を実感してもらえます。家庭での制作活動への助言や、子供の興味関心を伸ばすための提案も適切に行います。

問題発生時の対応方法も事前に明確化しておくことが重要です。子供同士のトラブル、作品の破損、怪我などの際の連絡方法と対処手順を保護者に周知しておきます。友人関係に配慮しつつも、教室の安全性と教育的責任を果たすための毅然とした対応を心がけます。

成功する教室運営者になるための心構えと実践法

成功する教室運営者になるためには、趣味レベルからビジネスレベルへの意識転換が必要です。継続的な自己改善と生徒中心の教室づくりにより、競合他社との差別化を図ります。長期的な視点での教室発展戦略を策定し、地域コミュニティとの連携を強化することで、持続可能な成長を実現できます。

教室運営者としてのマインドセット

教室運営者として成功するためには、適切なマインドセットの確立が不可欠です。趣味の延長から本格的な事業への意識転換により、責任感と専門性を持った運営が可能となります。継続的な自己改善への取り組みにより、教室の質的向上と競争力強化を実現できます。

個人の情熱だけでなく、ビジネスとしての客観的視点を持つことが重要です。感情的な判断ではなく、データに基づいた合理的な意思決定により、教室運営の安定性と成長性を確保します。参加者のニーズと市場動向を常に把握し、時代に適応した教室運営を心がけます。

長期的なビジョンの設定により、日々の運営判断に一貫性を持たせることができます。単発的な対応ではなく、将来の教室像を明確にし、そこに向けた戦略的なアプローチを実践します。

趣味から事業への意識転換

趣味から事業への意識転換は、教室運営の成功において最も重要な心理的変化です。「好きなことを教える」という個人的な満足から、「生徒の成長に責任を持つ」という職業的な使命感への転換が必要となります。料金をいただく以上、プロフェッショナルとしての責任と品質保証が求められます。

事業としての教室運営では、継続性と安定性が最優先事項となります。個人的な都合や感情に左右されない、システマティックな運営体制の構築が必要です。参加者は安定したサービス提供を期待しており、それに応える責任があります。突発的な中止や品質のばらつきは、事業としての信頼性を損なう要因となります。

収支管理と事業計画の策定も事業化における重要な要素です。趣味レベルでは赤字でも個人的な満足で補えますが、事業として継続するためには適切な利益確保が必要です。材料費、場所代、自分の労働対価を適正に算出し、持続可能な料金設定を行います。

継続的な自己改善の重要性

継続的な自己改善は、教室運営者として長期的な成功を収めるための必須条件です。指導技術の向上、新しい制作技法の習得、教育理論の学習により、常に教室の価値を高め続けることができます。参加者のニーズや市場トレンドの変化に対応するため、柔軟性と学習意欲を維持することが重要です。

他の教室や指導者からの学びも積極的に取り入れるべき要素です。ワークショップへの参加、専門書籍の読書、オンライン講座の受講により、新しい知識と技術を習得します。同業者とのネットワーク構築により、情報交換と相互学習の機会を創出できます。

参加者からのフィードバックを真摯に受け止め、改善に活かす姿勢も重要です。アンケート調査や個別面談により、率直な意見を収集します。批判的な意見であっても、教室改善のための貴重な情報として活用し、より良いサービス提供につなげます。

プロフェッショナルな教室運営のポイント

プロフェッショナルな教室運営では、生徒中心のアプローチと明確な差別化戦略が重要となります。参加者の満足度と成長を最優先に考え、個別ニーズに対応した質の高いサービスを提供します。競合他社との明確な差別化により、独自の価値を創造し、選ばれる教室としてのポジションを確立します。

品質の一貫性確保により、参加者の信頼を獲得し、長期的な関係を構築します。毎回同じレベルの指導とサポートを提供することで、安心して参加できる環境を作ります。プロフェッショナルとしての責任感と誇りを持ち、常に最高のパフォーマンスを発揮する姿勢が重要です。

生徒中心の教室づくり

生徒中心の教室づくりは、持続的な成功を実現するための根本的な考え方です。運営者の都合や個人的な好みではなく、参加者のニーズと成長を最優先に考えた教室設計を行います。年齢、技術レベル、興味関心の多様性に配慮し、全ての参加者が満足できる環境を整備します。

個別対応の充実により、一人一人の参加者に最適な学習体験を提供します。制作速度の違い、技術習得の個人差、創作に対するアプローチの違いを理解し、それぞれに適した指導方法を選択します。得意分野を伸ばし、苦手分野をサポートすることで、参加者の自信向上と継続意欲の醸成を図ります。

安全で快適な学習環境の整備も生徒中心の重要な要素です。清潔で整理整頓された空間、適切な照明と換気、必要な道具の完備により、集中して制作に取り組める環境を提供します。参加者が安心して創作活動に没頭できる雰囲気作りに努めます。

競合との差別化戦略

競合との差別化戦略は、教室の独自性確立と長期的な競争優位性確保のために不可欠です。地域の他の教室との明確な違いを打ち出し、独自の価値提案を行います。指導方法、制作内容、教室の雰囲気、サービス内容などの様々な側面で差別化を図り、選ばれる理由を明確にします。

専門性の深掘りにより、特定分野での圧倒的な優位性を構築します。特殊な技法の習得、珍しい材料の活用、独自のカリキュラム開発により、他では体験できない価値を提供します。指導者の経歴や専門知識を活かし、権威性と信頼性を高めることで、プレミアムポジションを確立できます。

サービス品質の向上により、総合的な顧客満足度で差別化を図ります。丁寧な指導、きめ細かなサポート、充実したアフターケアにより、参加者の期待を上回る体験を提供します。口コミによる評価向上と紹介率増加により、自然な集客力を獲得できます。

長期的な教室発展のための取り組み

長期的な教室発展のためには、継続的なカリキュラム改善と地域コミュニティとの連携強化が重要です。時代の変化や参加者ニーズの変化に対応した柔軟な教室運営により、常に新鮮で魅力的な学習環境を提供します。地域との結びつきを深めることで、安定した生徒確保と社会的信頼の獲得を実現します。

技術革新や新しい教育理論の導入により、教室の先進性を維持します。デジタル技術の活用、環境に配慮した材料の使用、多様性を尊重した指導方法の採用により、時代に適応した教室運営を実践します。

カリキュラムの継続的改善

カリキュラムの継続的改善は、教室の魅力維持と参加者満足度向上のための重要な取り組みです。季節に応じた制作内容、年齢層別のプログラム、技術レベル別のコース設定により、多様なニーズに対応します。定期的なカリキュラム見直しにより、マンネリ化を防ぎ、常に新鮮な学習体験を提供できます。

参加者からのフィードバックを活用した改善により、実際のニーズに合致したプログラム開発を行います。人気の高い制作内容の分析、参加率の低い内容の見直し、新しいアイデアの試験導入により、最適なカリキュラム構成を模索します。他の教室や専門機関での新しい取り組みを研究し、自教室への適用可能性を検討します。

技術進歩や社会変化に対応したカリキュラム更新も重要な要素です。環境問題への意識向上に対応したリサイクル材料の活用、デジタル技術の導入による新しい表現方法の提供、多文化理解を促進する国際的なテーマの採用により、時代に即した教育内容を提供します。

地域コミュニティとの連携強化

地域コミュニティとの連携強化は、教室の社会的価値向上と安定的な運営基盤確立のための重要な戦略です。地域イベントへの参加、公共施設での作品展示、他の教育機関との協力により、教室の存在価値と社会的意義を高めます。地域住民との良好な関係構築により、長期的な支援と協力を得ることができます。

地域の特性や文化を活かした独自のプログラム開発により、地域密着型の教室としての差別化を図ります。地元の伝統工芸との融合、地域の自然環境をテーマにした制作活動、地域の歴史や文化を題材にした作品作りにより、他地域では体験できない価値を提供します。

地域の他の事業者や団体との連携により、相互利益をもたらす関係を構築します。近隣の商店街との協力による作品展示、地域の祭りでのワークショップ開催、他の習い事教室との生徒交流により、コミュニティ全体の活性化に貢献しながら、教室の認知度向上を図ります。

教室運営の悩み解決事例と成功パターン

実際の教室運営改善事例を通じて、効果的な問題解決方法を具体的に理解できます。参加率向上、収益安定化、生徒満足度向上の各分野での成功事例により、自教室での応用可能な改善策を見つけることができます。これらの事例は多くの教室運営者が直面する共通課題の解決指針となり、実践的な改善のヒントを提供します。

参加率向上に成功した事例

参加率向上に成功した教室では、固定スケジュールの導入と魅力的なカリキュラム開発が効果的な改善をもたらしています。変則的な開催から第2土曜日午後への固定により、参加者の予定管理が容易になり、継続参加率が大幅に向上しました。

カリキュラムの魅力向上では、季節感のある制作内容と実用性の高い作品作りが参加意欲を高める要因となっています。母の日のプレゼント制作、夏休みの自由研究対応、クリスマス飾り作りなど、生活に密着したテーマの採用により、参加する意味と価値を明確に示すことができています。

固定スケジュール導入による改善例

ある工作教室では、「月末の土日のどちらか」という曖昧な開催日程から「毎月第3土曜日午後2時〜4時」への変更により、参加率が60%から85%に向上しました。参加者からは「予定が立てやすくなった」「他の習い事との調整が楽になった」という声が多数寄せられています。

固定スケジュール導入の準備段階では、既存参加者への意向調査を実施し、最も参加しやすい曜日と時間帯を決定しました。土曜日午後が最も支持を集め、日曜日は家族時間を重視する家庭が多いことが判明しました。平日は共働き家庭の参加が困難であることも確認されています。

スケジュール固定後の変化として、新規参加者の問い合わせが増加しました。明確な開催予定により、年間スケジュールの作成と事前周知が可能となり、参加者の満足度向上にもつながっています。材料準備や会場確保も計画的に行えるようになり、運営効率が大幅に改善されています。

魅力的なカリキュラム開発事例

絵画教室では、従来の静物画中心のカリキュラムから季節イベント連動型の制作内容への変更により、参加者の創作意欲が大幅に向上しました。春は桜の絵手紙、夏は風鈴絵付け、秋は紅葉の貼り絵、冬は年賀状制作という年間計画により、季節感のある楽しい制作活動を実現しています。

実用性の高い作品作りの導入も参加率向上に寄与しています。エコバッグのデザイン、マイ箸袋の制作、フォトフレーム装飾、キーホルダー作りなど、完成後に日常生活で活用できる作品を選択することで、参加の意義を明確にしています。

子供の発達段階に応じたプログラム設計により、全ての参加者が成功体験を得られるよう配慮しています。基本作品と応用作品の選択制導入、個人のペースに合わせた指導時間の調整、完成度よりも創作過程を重視する評価基準の設定により、参加者の満足度と継続意欲を高めています。

収益安定化を実現した運営方法

収益安定化に成功した教室では、月謝制への移行と複数コース展開が効果的な改善をもたらしています。単発参加制から月謝制への変更により、収入の予測可能性が向上し、長期的な教室運営計画の策定が可能となりました。

複数コースの展開により、参加者の多様なニーズに対応しながら、収入源の多様化を実現しています。初心者向けの基本コース、経験者向けの応用コース、親子参加コースなどの設定により、幅広い参加者層の獲得と収益増加を実現しています。

月謝制移行による経営改善

手芸教室では、1回3000円の単発制から月額8000円の月謝制への移行により、収入の安定性が大幅に向上しました。参加人数の変動による収入の不安定性が解消され、年間収支の予測と計画的な設備投資が可能となっています。

月謝制導入時の課題として、参加者への説明と理解促進が重要でした。欠席時の扱い、振替制度、退会手続きなどのルール整備により、参加者の不安を解消しています。3ヵ月前払い制の採用により、運営資金の安定確保と参加者のコミットメント向上を同時に実現しています。

月謝制移行後の効果として、参加者の出席率向上が顕著に現れています。「せっかく月謝を払ったから参加しよう」という心理効果により、体調不良以外での欠席が大幅に減少しました。継続参加率も向上し、教室コミュニティの安定性が高まっています。

複数コース展開による収入増加

陶芸教室では、従来の一般コースに加えて親子コース、上級者コース、体験コースの4つのコース展開により、月間売上が2倍に増加しました。参加者の技術レベルや参加形態の多様性に対応することで、より多くの地域住民のニーズを満たすことができています。

各コースの特徴と料金設定を明確に差別化することで、参加者が自分に最適なコースを選択できる環境を整備しています。体験コースから一般コースへのステップアップ、一般コースから上級者コースへの進級により、長期的な参加継続と収益増加を実現しています。

複数コース運営の課題として、指導内容と時間管理の複雑化がありました。各コースの特性に応じた教材準備、指導方法の調整、参加者レベルの把握により、質の高い指導を維持しながら効率的な運営を実現しています。

生徒満足度向上の成功事例

生徒満足度向上に成功した教室では、個別対応の強化と保護者コミュニケーションの改善が大きな成果をもたらしています。参加者一人一人の特性とニーズに応じたきめ細かな対応により、全ての参加者が満足できる学習環境を実現しています。

保護者との良好な関係構築により、子供の成長を共有し、教室の教育的価値を実感してもらうことができています。定期的な成長報告と家庭での学習支援により、教室と家庭が連携した効果的な教育環境を構築しています。

個別対応強化による信頼関係構築

書道教室では、参加者の習字経験と技術レベルに応じた個別カリキュラムの導入により、参加者満足度が大幅に向上しました。初心者には基本的な筆の持ち方から、経験者には創作活動まで、それぞれに適した指導内容を提供することで、全ての参加者が成長を実感できる環境を整備しています。

個別対応の具体的な方法として、参加者カルテの作成と活用が効果的でした。技術レベル、性格特性、興味関心、家庭での練習状況などを記録し、毎回の指導に活かしています。参加者の小さな変化や成長を見逃さず、適切な声かけと励ましにより、学習意欲の維持向上を図っています。

信頼関係構築の成果として、参加者からの積極的な質問や相談が増加しました。技術的な疑問だけでなく、学習方法や目標設定について気軽に相談できる雰囲気が形成されています。この良好な関係により、長期継続率が90%を超える安定した教室運営を実現しています。

保護者コミュニケーション改善例

音楽教室では、月1回の保護者向けレポート配信により、子供の成長過程と教室での様子を詳細に報告しています。演奏技術の向上、集中力の変化、他の参加者との協調性など、多角的な観点から子供の成長を評価し、保護者と共有しています。

保護者との面談機会を3ヵ月に1回設けることで、家庭と教室の連携を強化しています。家庭での練習方法、子供の音楽的興味の変化、将来の目標設定などについて話し合い、一貫した教育方針を確立しています。保護者の要望や懸念も積極的に聞き取り、教室運営の改善に活用しています。

コミュニケーション改善の効果として、保護者の教室に対する信頼度と満足度が向上しました。子供の教育に積極的に関与する保護者が増え、家庭での学習環境も向上しています。口コミによる新規参加者の増加も継続的に発生し、地域での評判向上にもつながっています。