中国の伝統的なお酒である紹興酒は、独特の風味からまずいと感じる人が少なくありません。日本人の味覚に合わないと敬遠される方も多いのが現状です。

本場中国では繊細な甘みとコクを持つ高級酒として親しまれ、古くから冠婚葬祭や来客のもてなしに使用されてきました。紹興酒の苦手意識を克服するには、適切な選び方と飲み方を知ることが重要です。上質な紹興酒は年数を重ねることで、まろやかで深みのある味わいへと変化します。

ここでは、紹興酒をおいしく楽しむためのコツと、初心者でも美味しく感じられる銘柄の選び方をご紹介します。

紹興酒の基本知識と味わいの特徴

紹興酒は中国・浙江省紹興市で生まれた黄酒の一種で、原料に糯米(もちごめ)を使用します。製法は日本酒に似ていますが、独自の醸造方法により深い琥珀色と独特の香味が生まれます。一般的な紹興酒はアルコール度数14度から16度程度で、適度な甘みとコクが特徴的です。中国料理との相性が抜群で、特に上海蟹や東坡肉などの伝統料理と好相性です。紹興酒は熟成年数によって価格と味わいが大きく変化し、3年以上熟成させた「老酒」と呼ばれる商品が一般的です。

紹興酒が苦手に感じる3つの理由

紹興酒を不味く感じる主な原因は、その独特の香りと味わいにあります。一般的な日本のお酒とは異なる特徴が、飲み手を戸惑わせる要因となっています。

1つ目は「独特の発酵香」です。紹興酒特有の香りは、糯米を原料とした醸造過程で生まれます。この香りは慣れないと違和感を感じやすく、特に安価な商品ほど強く感じられる傾向にあります。熟成年数の短い商品では、アルコール臭が強く立ち、日本酒やワインに慣れた人にとって受け入れづらい香りとなります。

2つ目は「複雑な甘みとビター感の混在」という味わいの特徴です。紹興酒には自然な甘みとほのかな苦味が共存しており、この味わいのバランスが取れていないと不快に感じることがあります。特に低価格帯の商品は、甘みと苦みのバランスが悪く、くどさや雑味を感じやすいのが難点です。

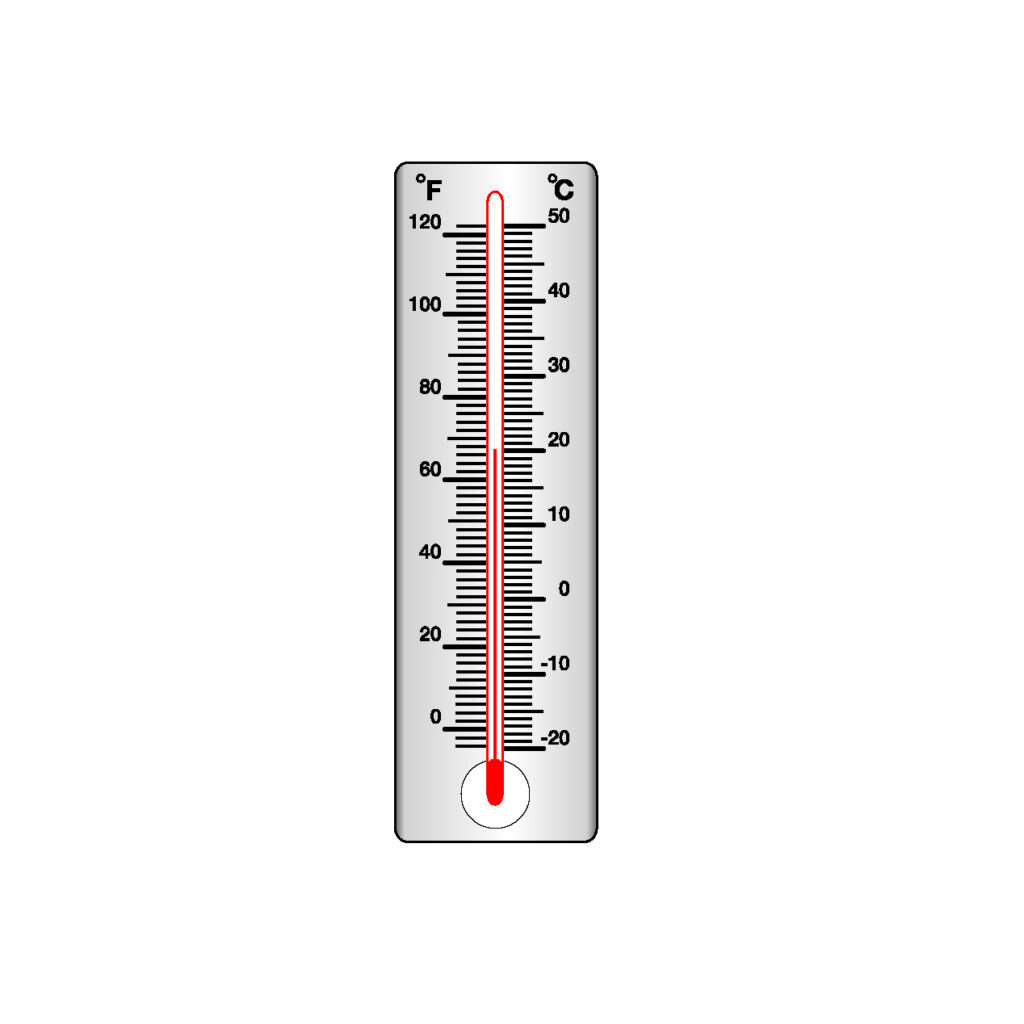

3つ目は「適切な温度管理の難しさ」という飲用時の問題点です。紹興酒は温度によって味わいが大きく変化します。室温で飲むと香りが強すぎて飲みにくく、冷やしすぎると本来の風味が損なわれます。温めすぎると雑味が強調され、アルコール感が際立って飲みづらくなります。

こうした特徴は、実は適切な商品選びと飲み方で改善が可能です。5年以上熟成された紹興酒を選べば、香りはまろやかになり、甘みと苦みのバランスも整います。価格帯で言えば、2000円以上の商品を選ぶことで、雑味の少ない上質な味わいを楽しめます。温度は38度から42度程度のぬる燗がおすすめで、この温度帯なら香りも穏やかになり、甘みとコクのバランスが取れた状態で味わえます。

紹興酒には、実は「女児紅」と呼ばれる特別な商品も存在します。女児が生まれた時に地中に埋めて結婚式まで熟成させる伝統的な製法で造られる逸品で、このような高級紹興酒は、まったく異なる味わいを持っています。熟成による深いコクと芳醇な香り、なめらかな口当たりは、紹興酒の最高峰と言えるでしょう。

年数による味わいの違いと選び方

紹興酒における熟成年数は、味わいを決定づける重要な要素です。一般的な紹興酒は3年、5年、8年、10年という具合に、熟成期間の異なる商品展開をしています。熟成年数が長くなるほど、まろやかさと深みが増していきます。

3年物は比較的若く、フレッシュな味わいが特徴です。アルコール感が強めで、香りも華やかですが、やや尖った印象を受けることがあります。価格は1000円台からと手頃で、紹興酒に慣れていない人には刺激が強いかもしれません。

5年物になると、アルコールの刺激が和らぎ、甘みとコクのバランスが整ってきます。2000円から3000円程度で購入でき、コストパフォーマンスに優れた選択肢となります。特に燗酒として楽しむなら、この熟成年数がおすすめです。

8年以上熟成された商品は、まろやかさが際立ち、複雑な味わいを楽しめます。渋みと甘みが調和し、後味に心地よい余韻が残ります。価格は5000円以上と高めですが、ワインのように少しずつ味わって楽しむのに適しています。

高級品として知られる10年以上の熟成酒は、琥珀色が濃く、芳醇な香りと深いコクを持ちます。一万円を超える商品も珍しくありませんが、紹興酒の真髄を味わえる逸品といえます。冬季は40度程度に温めて、夏季は常温か軽く冷やして飲むのがおすすめです。

商品選びのコツは、まず自分の好みに合った熟成年数を見つけることです。初めは5年物から始めて、徐々に熟成年数の長い商品を試していくと良いでしょう。

・3年物:フレッシュで力強い味わい

・5年物:バランスの取れた飲みやすさ

・8年物:深みのある本格的な味わい

・10年物:最高級の芳醇な味わい

賞味期限は未開封なら半永久的に保存可能です。開封後は冷暗所で保管し、なるべく早めに飲み切ることをお勧めします。一度開けた紹興酒は、1ヶ月程度で風味が変化し始めるためです。

本物と偽物の見分け方と購入時の注意点

紹興酒市場には残念ながら偽物や粗悪品が出回っているのが現状です。本物の紹興酒を見分けるには、いくつかのチェックポイントを押さえる必要があります。

ラベル表記を確認することは、品質を見極める重要な手がかりとなります。本物の紹興酒は「黄酒」もしくは「その他の醸造酒」の表記があり、「リキュール」や「その他の雑酒」と記載されている商品は、本来の製法で造られていない可能性が高いです。

原産地表示も重要な判断材料となります。正真正銘の紹興酒は、中国浙江省紹興市で製造されています。近年は台湾製の商品も高品質で評価が高く、製造年月日や輸入者情報が明確に記載されているものを選びましょう。

・原料表示:糯米(もち米)が使用されているか

・製造者情報:製造場所が明記されているか

・熟成年数:明確な表記があるか

・輸入者情報:信頼できる輸入業者か

価格帯も品質を判断する基準になります。1リットルあたり1000円未満の商品は、原料や製法に妥協がある可能性が高いです。3年物でも2000円程度、5年物なら3000円以上が一つの目安となります。

色合いにも注目が必要です。本物の紹興酒は琥珀色から濃い茶色をしており、透明感のある黄金色は要注意です。また、開封時の香りが刺激的すぎたり、アルコール臭が強すぎる商品も避けた方が無難です。

購入場所も品質に関わります。大手スーパーやデパート、専門店など、信頼できる販売店で購入することをお勧めします。ネット通販の場合は、レビューや販売実績を確認し、正規輸入品を扱う店舗を選びましょう。

貯蔵方法も確認のポイントです。本物の紹興酒は適切な温度管理がなされた環境で保管されています。直射日光の当たる場所や、極端な温度変化にさらされている商品は避けるべきです。

賞味期限の記載も重要な判断材料となります。未開封の場合、紹興酒は長期保存が可能ですが、製造年月日や賞味期限が不明確な商品は避けましょう。並行輸入品の場合、正規のラベルが貼り付けられているか確認することも大切です。

美味しく飲むためのアレンジ方法

紹興酒をより美味しく楽しむには、適切な飲み方とアレンジが欠かせません。温度管理は特に重要で、季節や商品の特性に合わせた調整が必要です。基本的に紹興酒は「温燗」で提供されることが多く、これは古来からの伝統的な飲み方です。

一般的な飲用温度は35度から45度が理想的です。この温度帯で香りが立ち、甘みとコクが調和した最適な状態になります。冬季は高めの温度設定がおすすめで、寒い季節には体が温まるだけでなく、紹興酒本来の風味をより楽しむことができます。

夏季は冷やして飲むのも良いでしょう。ただし、氷を直接入れると風味が薄まってしまうため、冷蔵庫でじっくり冷やすか、氷で冷やした酒器を使用することをお勧めします。室温での提供は、香りが強すぎて飲みにくい場合があるので注意が必要です。

酒器選びも重要なポイントです。伝統的な紹興酒の器は、小ぶりな盃か杯を使用します。大きすぎる器では温度が下がりやすく、適温での飲用が難しくなります。陶器や磁器の酒器は保温性が高く、温燗を楽しむのに適しています。

温度調整による味わいの変化

紹興酒は提供温度によって、味わいが大きく変化する繊細なお酒です。適切な温度管理は、その本来の風味を引き出すために欠かせない要素となります。

温度帯による味わいの特徴は以下のように変化します。

・常温(20度前後):香りが強く、アルコール感が際立つ

・冷やし(10度前後):すっきりとした口当たり、香りが抑えめ

・ぬる燗(30度前後):まろやかで飲みやすい

・熱燗(45度前後):香り高く、コクが増す

紹興酒を温める際は、急激な加熱を避けることが重要です。電子レンジでの加熱は温度むらが生じやすく、お勧めできません。湯煎による緩やかな加温が理想的で、これにより均一な温度分布が実現できます。

高級な紹興酒ほど、温度による味わいの変化が顕著になります。8年以上熟成された商品は、38度から42度の温度帯で最も魅力的な味わいを発揮します。この温度帯では、熟成による複雑な香りと深いコクが見事に調和します。

夏場の冷やし紹興酒は、アルコール度数が14度前後と比較的高めなため、5度から10度の温度帯がベストです。あまり冷やしすぎると香りが閉じてしまい、本来の風味が損なわれてしまいます。

温度計を使用した厳密な管理は必要ありませんが、季節や好みに応じて以下のような温度設定を目安にすると良いでしょう。

・真夏:7度から12度

・春秋:25度から35度

・厳冬期:40度から45度

一度温めた紹興酒は、徐々に冷めていきます。そのため、少量ずつ酒器に注ぎ、適温を保ちながら飲むことをお勧めします。専用の保温容器を使用すれば、長時間にわたって理想的な温度を維持できます。

香りの変化も温度と密接な関係があります。40度を超えると香りが強く立ち始め、50度以上になるとアルコール臭が目立つようになります。香り高い品種は、やや低めの温度設定が適しています。

若い紹興酒は比較的温度に寛容で、幅広い温度帯で楽しむことができます。一方、長期熟成酒は温度による味わいの変化が繊細なため、より慎重な温度管理が求められます。飲み手の好みに合わせて、少しずつ温度を調整しながら、自分好みの温度帯を見つけることが大切です。

梅干しやレモンを使った飲み方

紹興酒のアレンジ方法として、梅干しやレモンを加えた飲み方が広く親しまれています。これらの素材は紹興酒の味わいを調和させ、より飲みやすくする効果があります。

台湾や香港では、話梅(スゥメイ)と呼ばれる甘めの干し梅を入れる飲み方が一般的です。話梅は通常の梅干しと異なり、甘みと酸味のバランスが良く、紹興酒との相性が抜群です。

日本の梅干しを使用する場合は、甘めの種類を選ぶことがポイントです。極端に塩分の強い梅干しは、紹興酒本来の風味を損なう可能性があります。梅干しは1杯につき小さじ4分の1程度を目安に入れ、紹興酒の温度で梅の風味を徐々に抽出していきます。

レモンを使用する場合は、新鮮な果汁を3滴から5滴程度加えます。レモンの酸味は紹興酒の甘みを引き立て、より爽やかな味わいを演出します。台湾では、熱い紹興酒にレモンを入れて飲むスタイルが好まれています。

・入れる量の目安

梅干し:小さじ4分の1程度

話梅:1個

レモン果汁:3~5滴

柑橘類の皮:5ミリ角1片

柑橘類の皮を入れるアレンジも存在します。みかんやゆずの皮を小さく切って加えることで、華やかな香りと風味が楽しめます。皮は苦みが出すぎないよう、白い部分を極力取り除いて使用します。

これらの素材は紹興酒を温める前に入れることで、香りと味わいがゆっくりと溶け出します。梅やレモンの風味が強すぎると感じた場合は、紹興酒を継ぎ足して調整することも可能です。

銘柄による相性の違いも考慮が必要です。高級な熟成酒は素材の風味が本来の味わいを邪魔してしまう可能性があるため、あまりアレンジを加えないことをお勧めします。

カクテルのベースとしても紹興酒は活用できます。ジンジャーエールで割ると、スパイシーで爽やかな味わいに変化します。炭酸水で割れば、すっきりとした飲み口のアペリティフとして楽しめます。

砂糖やザラメの正しい使用方法

砂糖やザラメを使った紹興酒の飲み方は、日本で独自に発展したアレンジ方法です。適量を使用することで、まろやかさが増し、より親しみやすい味わいに変化します。

砂糖の種類によって溶け方や甘みの出方が異なります。上白糖は溶けやすく甘みが均一になりますが、風味の深みは物足りなくなります。三温糖は程よい甘みと深い味わいが特徴で、紹興酒との相性が良好です。黒糖は独特の香りと深いコクがあり、熟成酒との組み合わせにお勧めです。

ザラメは溶けにくい特性を活かし、飲み進めながら徐々に甘みが増していく楽しみ方ができます。紹興酒の温度が高すぎると一度に溶けてしまうため、40度程度に温めた状態で使用します。

使用量は紹興酒50ミリリットルに対して:

・上白糖:小さじ4分の1

・三温糖:小さじ4分の1

・黒糖:小さじ5分の1

・ザラメ:小さじ3分の1

これらを目安に、好みの甘さに調整していきます。最初から多めに入れすぎると、甘すぎて紹興酒本来の風味が失われてしまう点に注意が必要です。

砂糖の量と溶かし方のコツ

砂糖を使った紹興酒のアレンジには、コツと注意点が存在します。砂糖の溶かし方は飲み方や温度によって調整が必要で、その量は個人の好みだけでなく、紹興酒の種類によっても変わってきます。

砂糖の投入タイミングは、紹興酒を温める前がベストです。紹興酒が温まってから砂糖を入れると、急激に溶け出して甘みが強くなりすぎる傾向があります。常温の状態で砂糖を入れ、そこからゆっくりと温めることで、まろやかな甘みが引き出されます。

量の調整は紹興酒の熟成年数を考慮して行います。3年物の若い紹興酒なら、50ミリリットルあたり小さじ4分の1程度が適量です。5年以上の熟成酒は元々まろやかさがあるため、小さじ8分の1程度に抑えめにします。

温度による砂糖の溶け具合も重要なポイントです。

・常温(20度):ゆっくりと溶解

・ぬる燗(35度):程よい速度で溶解

・熱燗(45度):急速に溶解

砂糖を入れすぎて甘くなりすぎた場合の対処法として、以下の方法が効果的です。

・紹興酒を継ぎ足して薄める

・氷を1個入れて冷やす

・レモン果汁を数滴加える

・熱めの温度で供する

高級な熟成酒に砂糖を入れる場合は特に慎重になる必要があります。8年以上の熟成酒は、砂糖を入れることで複雑な味わいが損なわれる可能性が高いためです。まずは砂糖なしで飲んでみて、必要に応じてごく少量から試していくことをお勧めします。

砂糖を入れる際の酒器選びも味わいに影響します。陶器や磁器の酒器は温度を安定させ、砂糖がゆっくりと溶け出すのに適しています。ガラス製の器は温度が下がりやすく、砂糖の溶け方にむらが出やすい特徴があります。

砂糖の溶かし方による味わいの違いを楽しむこともできます。完全に溶かさずに残した状態で飲めば、飲み進めるごとに変化する甘みを楽しめます。最初から完全に溶かし切ってしまうと、この味わいの変化を楽しむことができなくなります。

品質の良い砂糖を選ぶことも大切です。純度の高い上白糖は甘みが均一になりますが、風味に深みが出にくい特徴があります。三温糖や黒糖は、紹興酒との相性が良く、より深みのある味わいを引き出すことができます。

季節による砂糖の使用量も考慮が必要です。夏場は甘みを控えめにし、冬場はやや多めにすることで、季節に合った味わいを楽しむことができます。

ザラメを使用する際の適切なタイミング

ザラメは砂糖と異なり、ゆっくりと溶けていく特性を持っています。この特徴を活かすことで、紹興酒をより長く楽しむことができます。ザラメの使用タイミングと量は、飲み方によって適切な調整が必要です。

ザラメを入れるベストなタイミングは、紹興酒を35度程度に温めた直後です。この温度帯であれば、ザラメがゆっくりと溶け出し、飲み進めるごとに味わいの変化を楽しむことができます。

量の目安は紹興酒50ミリリットルに対して:

・小粒ザラメ:小さじ3分の1

・中粒ザラメ:小さじ4分の1

・氷砂糖:1個

ザラメの粒度による特徴の違いも重要です。小粒は比較的早く溶け、中粒は程よい速度で溶解します。大粒や氷砂糖は溶けるのに時間がかかるため、じっくりと味わいたい場合に適しています。

温度管理のポイントとして、以下の点に注意が必要です。

・40度以上:溶け方が早すぎて風味の変化を楽しめない

・30度以下:溶け方が遅すぎて甘みが出にくい

・35度前後:理想的な溶解速度

長時間楽しむコツとして、最初からザラメを全て入れるのではなく、少しずつ追加していく方法があります。これにより、甘みの強さを自在にコントロールでき、紹興酒が冷めてきた際も味わいの調整が可能です。

紹興酒の種類によるザラメの使用量も変わってきます。若い紹興酒は比較的多めのザラメを入れても風味を損ねにくいですが、熟成酒は控えめにすることで、本来の味わいを活かすことができます。

ザラメを使用する際の酒器選びも重要です。深めの器を選ぶことで、底に沈んだザラメがゆっくりと溶け出し、長時間にわたって味わいの変化を楽しむことができます。浅い器では、ザラメが広がりすぎて一度に溶けてしまう可能性があります。

季節に応じた使い方として、冬場は温度を高めに設定してザラメを使用し、夏場は氷を入れた状態でザラメを加えるという方法もあります。ただし、氷を入れる場合は紹興酒が薄まってしまうため、最初から濃いめの味付けにしておくことをお勧めします。

おすすめの紹興酒の種類と選び方

紹興酒を選ぶ際は、価格帯や用途、好みに応じて適切な商品を選択することが重要です。初心者向けの商品から、本格的な熟成酒まで、幅広い選択肢が存在します。

価格帯による分類として、2000円未満の商品は普段使い向き、2000円から5000円の商品は本格的な味わいを求める方向け、5000円以上の商品は特別な機会や本格的な中華料理と合わせる際にお勧めです。

初心者向けの紹興酒5選

紹興酒初心者でも美味しく飲める商品を厳選してご紹介します。これらの商品は比較的入手しやすく、価格も手頃な商品ばかりです。

第1位は「塔牌 紹興花彫酒」です。3年熟成の定番商品で、まろやかな味わいと程よい甘みが特徴です。1500円前後で購入でき、コストパフォーマンスに優れています。燗酒として楽しむのがお勧めで、中華料理全般との相性が抜群です。

第2位「古越龍山 紹興酒」は、すっきりとした味わいの5年熟成酒です。アルコール度数は14度と控えめで、紹興酒特有の香りも穏やか。2000円程度で購入できる安定した品質の商品です。常温でも美味しく飲めますが、40度程度に温めると香りが立ち、より深い味わいを楽しめます。

第3位「女児紅 紹興酒」は、口当たりの良さが特徴の8年熟成酒です。3000円程度とやや高価ですが、熟成による深みと甘みのバランスが絶妙です。冷やしても温めても美味しく、シーンを選ばず楽しめる万能選手といえます。

第4位「紹興加飯酒」は、初心者でも飲みやすい甘めの味わいが特徴です。価格は1000円台からと手頃で、料理酒としても重宝します。アルコール度数は16度とやや高めですが、スッキリとした後味で飲みやすい商品です。

第5位「善裡沙紹興酒」は、台湾産の5年熟成酒です。2500円程度で、まろやかな口当たりと上品な甘みが魅力です。本場・紹興とは異なる味わいを持ち、日本人の味覚に合うよう設計された商品といえます。

これらの商品選びのポイントは:

・アルコール度数が低めの商品を選ぶ

・熟成年数は3年から5年のものを中心に

・価格は3000円以下に抑える

・大手メーカーの定番商品を選ぶ

初めて紹興酒を購入する際は、まず小容量の商品から試すことをお勧めします。自分の好みに合った商品が見つかれば、徐々に熟成年数の長い商品や高級品にチャレンジしていくことで、紹興酒の奥深い魅力を発見できるでしょう。

価格帯による味わいの違いと特徴

紹興酒は価格帯によって、味わいや品質に大きな違いがあります。価格の違いは主に熟成年数と原料の品質に起因し、それぞれの特徴を理解することで、目的に合った商品選びが可能になります。

1000円台の商品は、熟成年数が3年程度の若い紹興酒が中心です。香りは比較的強く、アルコール感が際立つ特徴があります。この価格帯の商品は料理酒としての使用がお勧めで、煮込み料理や中華スープの隠し味として重宝します。

2000円から3000円台の商品は、5年以上熟成された中級品が主流です。まろやかさが増し、紹興酒特有の香りも穏やかになります。温度管理さえ適切なら、飲み口の良さと本格的な味わいを両立した商品が多く見られます。

・2000円台の特徴:バランスの取れた味わい

・3000円台の特徴:コクと甘みの調和

・熟成年数:5年から8年

・アルコール度数:14度から15度が中心

5000円以上の商品は、10年以上熟成された高級品です。琥珀色が濃く、芳醇な香りと深いコクを持ちます。味わいの特徴は:

・複雑な風味のハーモニー

・なめらかな口当たり

・長い余韻

・上品な甘み

・熟成香の豊かさ

1万円を超える超高級品は、特別な製法や長期熟成により、さらに深みのある味わいを実現しています。女児紅や状元紅といった伝統的な最高級品は、ワインのように少しずつ味わって楽しむのに適しています。

製造国や銘柄による味わいの特徴

紹興酒の味わいは、製造国や銘柄によって異なる個性を持っています。中国本土、特に紹興市で造られる伝統的な商品は、力強い味わいと香りが特徴です。一方、台湾産は日本人の味覚に合わせた、まろやかで飲みやすい味わいに仕上げられています。

中国・紹興市の伝統的な銘柄の特徴:

・古越龍山:深みのある味わい

・会稽山:バランスの取れた風味

・塔牌:フルーティーな香り

・状元:最高級の芳醇さ

台湾の主要銘柄の特徴:

・玉泉:すっきりとした後味

・善裡沙:まろやかな口当たり

・台湾紅標:バランスの良さ

各銘柄とも複数の商品ラインナップを持ち、価格帯や熟成年数によって異なる味わいを提供しています。特に伝統的な製法を守る紹興市の銘柄は、熟成による味わいの変化が顕著です。台湾銘柄は比較的若い商品でも飲みやすく、紹興酒初心者にもお勧めできる特徴を持っています。