子育て中のママやパパにとって母子手帳は単なる記録ではなく、子どもとの大切な思い出が詰まった宝物です。この母子手帳を紛失したときのショックは計り知れないものがあります。特に予防接種や健診の記録、成長の記録など貴重な情報が詰まっているため、紛失した際のパニックは想像以上です。

本記事では母子手帳を紛失してショックを受けた方へ向けて、心の整理の仕方から再発行の手続き方法、病院での記録の再記入依頼の方法まで丁寧に解説します。紛失後の対応を知ることで心の負担を軽減し、次のステップに進むための情報をお届けします。母子手帳の紛失経験者の体験談や実際の市区町村での再発行手続きの流れ、医療機関での対応なども含め、この困難を乗り越えるための具体的な道筋をご紹介します。

母子手帳紛失時の緊急対応と心構え

母子手帳を失くしたと気づいた瞬間、多くの親は強いショックと自責の念に襲われます。しかし冷静に対処することが重要です。まずは家の中や車内、最後に使用した場所を徹底的に探しましょう。日常的に持ち歩くバッグの隅や書類ケース、子ども関連の書類を保管している場所を重点的に探すことをおすすめします。

母子手帳は再発行可能なため、見つからない場合は早めに市区町村の窓口に相談することが大切です。紛失による自己否定感や罪悪感は育児ストレスを増大させる原因になるため、自分を責めすぎないよう心がけましょう。家族や周囲の人に助けを求めることも有効な対処法です。

母子手帳と一緒に保険証を紛失した場合の対処法

母子手帳と保険証を一緒にケースに入れて管理されている方は多く、両方同時に紛失するケースがよく見られます。保険証を紛失した場合、第三者による不正使用のリスクがあるため、すぐに加入している健康保険組合や協会けんぽに連絡して再発行の手続きを行いましょう。

再発行の申請は勤め先の健康保険担当部署を通して行うことが一般的です。国民健康保険の場合は市区町村の窓口で直接手続きができます。申請から発行までは1週間程度かかる場合が多いです。

保険証がない間に医療機関を受診した場合は、以下の方法で対応できます:

- 医療機関で全額自己負担で支払う

- 後日、「療養費支給申請書」を提出して払い戻しを受ける

全額自己負担した場合の払い戻し手続きには次の書類が必要です:

- 医療機関からもらった領収書(原本)

- 診療報酬明細書(レセプト)

- 療養費支給申請書

- 世帯主名義の銀行口座情報

子どもの急な病気で受診が必要な場合は、医療機関の窓口で事情を説明すると、保険証なしでも診察してくれることがあります。その場合も一旦全額支払いとなりますが、後日保険証が再発行されたら同じ医療機関で精算できる場合もあります。

紛失した母子手帳を効率的に探す方法

母子手帳を紛失した場合、パニックになる前に体系的な探し方を試みましょう。経験者によると、意外な場所で見つかることが多いようです。

探す際のポイントを押さえた手順:

- 最後に使用した状況を思い出し、その場所を重点的にチェック

- 車内のドアポケットや座席下、グローブボックスを確認

- 子ども用バッグや普段使用しないバッグの内ポケット

- 本棚や雑誌の間に挟まっていないか

- 冷蔵庫の上や電子レンジの下など、高所や低所の目につきにくい場所

子どもが遊んで別の場所に移動させている可能性もあるため、おもちゃ箱やクローゼットなど子どもが手の届く場所も確認が必要です。予防接種などで病院に行った際、診察室に置き忘れている場合もあるため、最後に受診した医療機関に問い合わせることも有効です。

実際の例では、車の助手席後ろのポケットに挟まっていたり、授乳のために後部座席で対応した際に置き忘れていたというケースがありました。冷静に一つひとつの可能性を潰していくことで発見につながることがあります。

自宅の片付けをした後に紛失に気づいた場合は、ゴミ箱や捨てた書類の中を確認することも忘れないようにしましょう。

母子手帳紛失によるメンタル面のショックを和らげるコツ

母子手帳を紛失したときの自責の念やショックは想像以上に大きいものです。子育て中の身体的・精神的疲労が重なり、感情的にダメージを受けやすい状態にあることを理解しましょう。

ショックを和らげるための心構えとして、以下の点を意識すると良いでしょう:

- 失敗は誰にでもあることを認識する

- 自分を責めすぎず、客観的に状況を受け止める

- 解決策があることを思い出す(再発行や記録の再取得は可能)

- 今後の予防策を考えることでポジティブに転換する

子育て中は荷物も多く、注意力が分散しがちです。特に乳幼児期は睡眠不足や慢性的な疲労状態にあることが多いため、ミスが起きやすい環境にあることを認識しておくことが大切です。

同じような経験をした他の親の話を聞くことも心の支えになります。SNSや子育てコミュニティで経験談を共有すると、自分だけが失敗したわけではないと気づき、精神的な負担が軽減されるでしょう。

紛失したことで得られる教訓もあります。例えば、重要書類の管理方法を見直すきっかけになったり、デジタル記録の重要性に気づいたりと、長期的にはプラスになる面もあることを忘れないでください。

母子手帳の再発行手続きと必要な情報

母子手帳を紛失した場合、現在お住まいの市区町村で再発行の手続きが可能です。再発行には本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)が必要となります。手続きの際は子どもと一緒に窓口に行くことが望ましいですが、委任状があれば代理人による申請も可能な自治体があります。

再発行された母子手帳には基本情報のみが記載され、予防接種歴や健診結果などの記録は空白になっているため、これらの情報は医療機関に依頼して再記入する必要があります。手続きにかかる時間は自治体によって異なりますが、当日発行される場合が多いです。再発行に料金がかかる自治体もあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

紛失届の提出が必要な場合もあるため、電話で必要書類を問い合わせておくことをおすすめします。

現住所と出生時住所が異なる場合の再発行申請先

母子手帳は妊娠届を提出した市区町村で発行されるため、引っ越しをしている場合、どこで再発行の手続きをすべきか迷うことがあります。結論から言うと、現在住んでいる市区町村の保健センターや子育て支援課で再発行の手続きが可能です。

再発行手続きの基本的な流れは以下の通りです:

- 現在の住所地の保健センターや市区町村窓口に問い合わせる

- 必要書類(本人確認書類、子どもの保険証など)を揃える

- 窓口で再発行の申請を行う

- その場で新しい母子手帳が発行されるケースが多い

県をまたぐ引っ越しをしている場合でも、現在の住所地で手続きができます。ただし、自治体によって手続き方法や必要書類が異なる場合があるため、事前に電話で確認するとスムーズです。

妊娠中に複数の自治体に住んでいた場合や、出産した病院が別の市区町村にある場合でも、現在の住所地での再発行になります。この場合、以前の自治体での健診記録などは、その自治体の保健センターに問い合わせることで情報を得られることがあります。

母子手帳の再発行と同時に、予防接種や乳幼児健診の記録については、受けた医療機関や保健センターに問い合わせて情報を収集することが重要です。特に予防接種の記録は、将来的に必要になる場面が多いため、できるだけ正確に再現しておくことをおすすめします。

母子手帳再発行に必要な書類と申請方法

母子手帳の再発行には、いくつかの必要書類と手順があります。自治体によって多少の違いはありますが、基本的な流れと必要なものをご紹介します。

再発行申請に必要な書類:

- 親の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

- 子どもの健康保険証

- 印鑑(自治体によっては不要)

- マイナンバーカードまたは通知カード(自治体によっては必要)

- 紛失届(自治体によっては必要)

申請方法の手順は次の通りです。まず現在お住まいの市区町村の保健センターや子育て支援課に電話で問い合わせます。具体的な必要書類や手続き方法を確認しておくとスムーズです。次に必要書類を揃えて窓口に行きます。申請書に記入し、本人確認が済めば新しい母子手帳が発行されます。

多くの自治体では当日発行が可能ですが、混雑状況などによっては時間がかかる場合があります。午前中に行くと比較的スムーズに手続きができることが多いです。

再発行された母子手帳には子どもの名前や生年月日などの基本情報は記載されますが、健診結果や予防接種の記録などは空白になっています。これらの情報は別途医療機関に問い合わせて記入を依頼する必要があります。

一部の自治体では電子申請にも対応していますが、本人確認の関係で窓口での受け取りが必要な場合が多いです。自治体によっては再発行に手数料がかかることもあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

再発行された母子手帳の保管方法と紛失防止策

母子手帳を再発行した後は、二度と紛失しないよう適切な保管方法と予防策を取ることが重要です。日常的に使用するものではありながら、大切な記録を含む貴重な書類として扱う必要があります。

効果的な保管方法としては:

- 専用のケースに入れて、決まった場所に保管する

- 予防接種や健診の時だけ持ち出し、すぐに所定の場所に戻す

- 保険証や診察券と別々に管理し、リスク分散を図る

- 家族全員が保管場所を把握しておく

- 外出時は必要最小限の書類だけを持ち歩く

紛失防止のための工夫として、母子手帳ケースに目立つ色やキーホルダーを付けたり、名前と連絡先を記載したりすることが有効です。外出先で置き忘れても発見・返却されやすくなります。

デジタル対策として、母子手帳の重要ページ(予防接種記録、健診結果など)をスマートフォンで撮影しておくと、万が一の際にもバックアップとして役立ちます。クラウドストレージに保存しておけば、いつでもアクセス可能です。

市販の母子手帳アプリを活用するのも一つの方法です。健診結果や予防接種の記録をアプリに入力しておけば、物理的な母子手帳が紛失しても情報が残ります。

母子手帳を持ち出す際は、バッグの中の決まったポケットに入れるなど、ルーティンを作ることで置き忘れのリスクを減らせます。特に乳児期は授乳や赤ちゃんのお世話に気を取られがちなので、意識的に管理することが大切です。

病院での記録再記入の依頼方法

再発行した母子手帳には医療記録が含まれていないため、これらの情報を改めて記入してもらう必要があります。医療機関への記録再記入の依頼は、病院の混雑していない時間帯を選ぶことが重要です。事前に電話で再記入が可能かどうか確認し、必要であればアポイントメントを取るとスムーズです。産婦人科と小児科それぞれに依頼が必要になりますが、対応は医療機関によって異なります。

依頼の際は紛失した経緯を簡潔に説明し、丁寧にお願いする姿勢が大切です。医療機関のカルテ保存期間は基本的に5年間であるため、それ以前の記録は復元が難しい場合があることを理解しておきましょう。可能な限り正確な情報を収集するために、複数の医療機関への問い合わせや自治体の保健センターでの記録確認も検討するとよいでしょう。

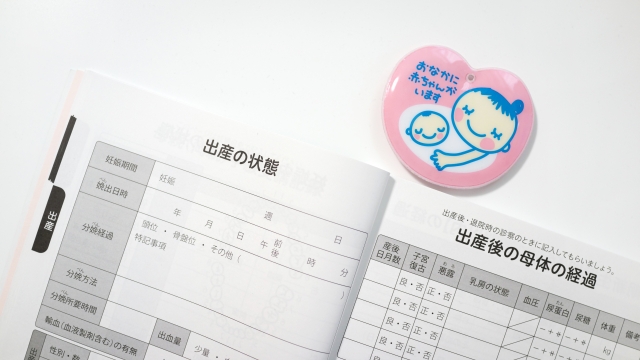

産婦人科での出生記録の再記入依頼時の注意点

出産時の記録は母子手帳の重要な部分ですが、産婦人科での再記入依頼は小児科と比べてハードルが高い場合があります。産婦人科での再記入を円滑に進めるためのポイントをご紹介します。

産婦人科での記録再記入を依頼する際の注意点:

- 予約制の場合が多いため、事前に電話で相談する

- 混雑時を避け、比較的空いている平日午後などを選ぶ

- 再記入に応じてくれない場合があることを理解しておく

- 医師ではなく助産師に相談するとスムーズな場合がある

- カルテの保存期間(5年間)を念頭に置く

産婦人科では「次回の妊娠時にしてください」と言われるケースもあります。その場合は強く主張せず、別の方法を検討するのが賢明です。出産した病院が遠方にある場合や、閉院している場合は特に困難が予想されます。

実際の経験談では、産科の記録よりも小児科の記録の方が再記入してもらいやすい傾向があります。産科で断られた場合でも、諦めずに小児科での健診記録から情報を集めていくことが大切です。

産婦人科で再記入を依頼する際は、丁寧な言葉遣いと感謝の気持ちを示すことが重要です。「大切な記録なので、可能な範囲で構いませんので記入していただけると助かります」といった言い方がおすすめです。

カルテを調べて記入するには時間がかかるため、余裕をもって依頼し、必要であれば後日改めて受け取りに行く提案をするとスタッフの負担が減り、協力を得やすくなります。

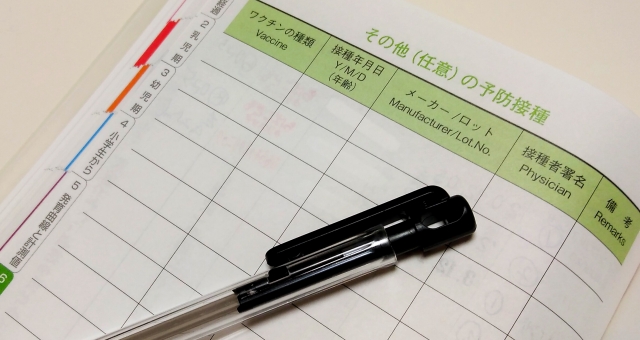

小児科での予防接種・健診記録の再記入方法

小児科での予防接種や健診記録の再記入は、産婦人科よりも比較的協力を得やすい傾向があります。小児科医師や看護師は子どもの健康管理の重要性を理解しているため、可能な限り対応してくれることが多いです。

小児科での記録再記入を効果的に依頼するポイント:

- 電話で事前に相談し、再記入可能か確認する

- 診療時間外や比較的空いている時間帯を選ぶ

- 受付や看護師に丁寧に事情を説明する

- 再記入にかかる時間を考慮し、急かさない

- 複数の医療機関にかかっている場合は、それぞれに依頼する

予防接種の記録は特に重要です。接種日やワクチンのロット番号などの詳細情報は、小児科のカルテに記録されています。これらの情報は将来的に必要になる場面が多いため、できるだけ正確に再記入してもらうことをおすすめします。

健診記録についても、身長・体重の推移や発達の記録など、子どもの成長を振り返る上で貴重な情報が含まれています。医療機関によっては「記入する義務はない」という立場をとる場合もありますが、多くの小児科では可能な範囲で協力してくれます。

予防接種の記録については、接種を受けた自治体の保健センターにも記録が残っていることがあります。医療機関での再記入が難しい場合は、自治体に問い合わせるという方法もあります。

小児科で記録を再記入してもらう際は、カルテを探す時間が必要なため、診察の合間や診療時間外などにお願いするのがベストです。事前に電話で「母子手帳を紛失してしまい、予防接種の記録を再記入してほしい」と相談しておくと、準備してもらえる場合があります。

カルテ保存期間と古い記録の復元について

医療機関でのカルテの法定保存期間は、診療録の場合5年間と定められています。そのため、5年以上前の記録については再記入が難しい場合があることを理解しておく必要があります。

カルテ保存期間と記録復元の現実:

- 医療法では診療録の保存期間は5年間

- 電子カルテ化されている病院では、より長期間保存されている場合もある

- 予防接種の記録は別途管理されていることが多い

- 自治体の保健センターにも予防接種や健診の記録が残っている

- 5年以上前の記録は復元が困難な場合が多い

子どもが幼い場合は問題ありませんが、学童期以降の子どもの場合、乳幼児期の記録がカルテから消えている可能性があります。特に出生時の記録や乳児期の健診結果については、5年以上経過していると再記入が難しいかもしれません。

ただし、予防接種の記録については自治体や医療機関によっては長期間保存しているケースがあります。特に定期予防接種については自治体に記録が残っていることが多いため、保健センターに問い合わせることで情報を得られる可能性があります。

電子カルテを導入している医療機関では、紙のカルテよりも長期間のデータ保存が可能なため、5年以上前の記録でも残っているケースがあります。また、大きな病院では独自の方針でより長期間カルテを保存していることもあります。

記録の復元が困難な場合は、親の記憶を頼りに大まかな時期や状況を新しい母子手帳に記録しておくことも一つの方法です。完璧な記録が復元できなくても、覚えている範囲で情報を残しておくことは将来的に役立つことがあります。

子どもの健康記録を守るための対策

母子手帳紛失の経験から学び、子どもの健康記録を確実に保存するための対策を講じることが重要です。デジタル化の活用は非常に効果的で、スマートフォンやタブレットで母子手帳の全ページを定期的に撮影しておくことで、バックアップとして機能します。クラウドストレージへの保存やメールでの自分宛送信なども有効です。

さらに母子手帳アプリの活用も検討する価値があります。多くのアプリでは予防接種スケジュール管理や接種記録の保存が可能です。紙媒体としての対策では、母子手帳の写しを作成し、別の場所に保管するという方法があります。コピーや医療機関での診断書発行なども検討できます。重要な情報はエクセルなどのデジタルツールで記録し、定期的に更新・バックアップすることで、万が一の紛失時にも迅速に対応できる体制を整えておくことが大切です。

子どもの予防接種記録をデジタル管理する方法

母子手帳の紛失リスクに備えて、子どもの予防接種記録をデジタルで管理する方法は非常に効果的です。デジタル管理により、いつでもアクセス可能で、紛失の心配がなくなります。

予防接種記録のデジタル管理方法:

- 専用の母子手帳アプリを利用する

- エクセルやスプレッドシートで一覧表を作成する

- クラウドサービスに予防接種カレンダーを作成する

- スマートフォンで母子手帳のページを撮影して保存する

- 自治体の電子母子手帳サービスを利用する(提供がある場合)

母子手帳アプリは多数存在し、予防接種のスケジュール管理や接種記録の保存ができるものが多いです。中には成長記録や健診結果なども記録できる総合的なアプリもあります。「母子モ」「てるモ」「パパっと育児」などが人気です。

エクセルやスプレッドシートを使った管理方法は、カスタマイズ性が高く、自分に合った形式で記録できる利点があります。ワクチンの種類、接種日、医療機関名、次回接種予定日などを表形式で管理すると見やすく、必要に応じて印刷することも可能です。

クラウドサービスの活用も効果的です。GoogleドライブやDropboxなどのクラウドストレージに母子手帳の写真やPDFを保存しておくと、デバイスが壊れた場合でもデータが失われる心配がありません。

自治体によっては電子母子手帳サービスを提供しているところもあります。自治体のウェブサイトやアプリを通じて、予防接種記録や健診結果を電子的に管理できるシステムです。お住まいの自治体で利用可能か確認することをおすすめします。

デジタル管理と併せて、定期的に印刷したバックアップを作成しておくことで、より安心感が増します。

母子手帳の重要性と将来必要になる場面(続き)

こうした将来的な必要性を考えると、母子手帳の紛失はただの記録の消失ではなく、長期的な影響を持つ可能性があります。実際に高校生になってから「はしか」の予防接種証明が必要になったり、就職時に予防接種歴の確認が求められたりするケースが報告されています。

特に海外への留学や就労を考えている場合、国によって要求される予防接種の証明は厳格です。母子手帳がなければ、抗体検査や再接種が必要になり、時間的・金銭的コストが発生することがあります。

予防接種以外にも、アレルギー歴や既往症の記録は生涯を通じて重要な医療情報となります。幼少期のアレルギー反応や感染症の履歴は、成人後の医療処置においても参考にされることがあります。

医療技術の進歩により、遺伝的要素や出生時の状況が将来の健康リスク評価に活用される可能性も高まっています。出生時の体重や在胎週数、分娩方法などの情報は、個人の健康管理において価値ある基礎データとなります。

母子手帳は単なる行政文書ではなく、子どもの一生の健康を支える重要な記録媒体であることを認識し、大切に保管する意識を持つことが重要です。

母子手帳の複製や写真保存でリスク分散する方法

母子手帳の紛失リスクを軽減するには、複数の方法で情報を保存するリスク分散が有効です。定期的に更新される記録であることを考慮し、継続的な管理体制を整えることが大切です。

効果的なリスク分散方法:

- 母子手帳全ページのコピーを作成し、別の場所に保管する

- 重要ページ(予防接種記録、成長曲線など)を定期的に写真撮影する

- スキャナーで電子化してPDFファイルとして保存する

- USBメモリやDVDなど物理的な媒体にバックアップを作る

- 複数のクラウドサービスに分散して保存する

コピーや写真だけでなく、予防接種や健診の際には医療機関で診断書や予防接種証明書を発行してもらうことも検討しましょう。一部の医療機関では実費で証明書を発行しているため、重要なタイミングで依頼することで二重の安全策となります。

家庭内での保管場所についても工夫が必要です。防水・防火性能のあるケースや金庫を利用したり、重要書類をまとめて保管する専用の場所を決めたりすることで、日常的な紛失リスクを減らせます。

デジタル保存の際は、ファイル名に日付を入れるなど、更新履歴がわかるようにしておくことが重要です。予防接種や健診のたびに最新情報を反映させ、古いデータと区別できるようにしましょう。

家族間での情報共有も忘れないようにしましょう。配偶者やパートナー、祖父母など子育てに関わる人々と保管場所や管理方法を共有することで、一人だけが知っているという状況を避けられます。

リスク分散の方法は一つではなく、複数の手段を組み合わせることで安全性が高まります。日常的に使用する分と保存用に分けるなど、用途に応じた管理方法を検討するのも良いでしょう。