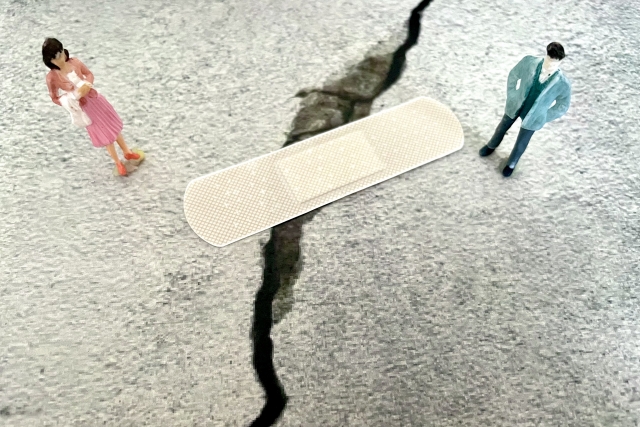

夫婦関係において「妻がご飯を作らない」という問題は、時に離婚に発展するケースがあります。愛情表現の一つである食事の提供が途絶えると、家庭内の雰囲気は急速に冷え込むことが少なくありません。

特に日本社会では、依然として「妻が家族の食事を作る」という役割分担意識が根強く残っており、この期待値とのギャップが夫婦間の大きな溝を生み出します。妻が料理を拒否する背景には、単なる怠慢ではなく、夫の言動への反発や家事負担の不公平感など、様々な要因が潜んでいることが多いです。

女性の社会進出が進む現代において、家事の分担や互いの貢献の認め方について見直す必要があるでしょう。この記事では、妻がご飯を作らなくなった原因を探り、夫婦関係を修復して離婚を回避するための具体的な方法について考えていきます。

妻がご飯を作らなくなる原因

妻が突然食事を作らなくなる背景には、長期間にわたって積み重なった不満やストレスが関係していることが多いです。特に共働き家庭では、仕事と家事の二重負担に疲れ果てている妻も少なくありません。

夫が妻の料理を当然視したり、感謝の気持ちを表さなかったりすることで、料理をする意欲が低下することもあります。時には夫が妻の料理を批判したり、友人や同僚の前で「メシマズ妻」と揶揄したりすることが、決定的な引き金となることも。こうした言動は妻のプライドを深く傷つけ、信頼関係を根本から崩すことがあります。

妻側の健康問題や、仕事のストレス、育児疲れなど、料理以外の要素が影響している場合もあるでしょう。問題解決のためには、表面的な「ご飯を作らない」という現象だけでなく、その根底にある感情や事情を理解することが重要です。

夫の言動が妻に与える心理的影響

妻の料理に対する夫の否定的な言動は、想像以上に深い心の傷となります。特に食事の準備は日々の大きな負担であり、その努力を否定されると強い喪失感を抱きます。

実際に起きた事例では、ある夫が会社で「妻の料理は使い古しの雑巾を食べるよりマシではない」と同僚に話し、それが妻の耳に入ったことで、妻は完全に料理を拒否するようになりました。この種の暴言は冗談のつもりでも、妻にとっては自分の存在価値を否定されたに等しい衝撃です。

人間の基本的な心理として、努力を認められないことは大きな挫折感を生みます。料理が苦手でも頑張っている妻に対して「下手だ」と批判することは、彼女の自己肯定感を著しく低下させます。

心理的な観点から見ると、こうした言動により妻は以下のような感情を抱きます:

- 自分の価値を否定された屈辱感

- 夫への信頼の喪失

- 努力が報われない徒労感

- 家庭内での居場所の喪失感

夫は「ただの冗談」と思っていても、妻にとっては人格否定に等しい重大な問題です。こうした心の傷は、何度謝罪しても簡単には癒えないことを理解すべきでしょう。妻が料理を拒否する行為は、自分を守るための防衛反応であることが多いのです。

家事分担の不均衡がもたらす夫婦関係の悪化

現代の共働き家庭において、家事の負担が妻に偏っていることは大きな問題です。女性の社会進出が進んだにも関わらず、家庭内での役割分担が旧来の価値観のままでは、妻の負担は必然的に増大します。

家事の中でも料理は毎日繰り返される時間と労力のかかる作業です。食材の買い出し、メニュー考案、調理、片付けといった一連の流れは、想像以上のエネルギーを使います。こうした負担が一方的に妻にかかり続けると、不公平感が蓄積されていきます。

特に仕事で疲れて帰宅した後も、台所に立ち続ける日々が続くと、妻の心身は疲弊します。一方で夫が家事に参加せず、食事を「当たり前」と思っている場合、この不均衡は一層顕著になります。

日本の調査によれば、共働き世帯でも女性の家事負担時間は男性の約5倍という結果も出ています。こうした状況下で妻が料理を拒否するのは、無言の抗議行動とも言えるでしょう。

家事分担の不均衡は以下のような悪影響を及ぼします:

- 妻の慢性的な疲労とストレス増加

- 不公平感による夫婦間の信頼低下

- コミュニケーション不足と相互理解の欠如

- 夫への不満や怒りの蓄積

家事の公平な分担は、単に「手伝う」という発想ではなく、家庭という共同体の運営を夫婦で担うという意識改革が必要です。これが欠けたまま「なぜ妻が料理を作らないのか」と問うこと自体が、問題の本質を見誤っている証拠かもしれません。

料理以外の妻の家事貢献を評価できていない問題

多くの夫が見落としがちなのは、妻が料理以外にも家庭内で数多くの家事をこなしている事実です。掃除、洗濯、整理整頓、買い物、子どもの世話など、目に見えにくい労働が日々積み重ねられています。

これらの家事は「やって当たり前」と思われがちで、その価値が正当に評価されないことが多いです。しかし専門家の試算によると、主婦業を金銭評価すると年間数百万円に相当するとも言われています。

妻が得意分野を持っていることも珍しくありません。例えば洗濯や掃除が得意な妻もいれば、子どもの教育に熱心な妻もいます。しかし料理が不得手だというだけで「家事ができない」というレッテルを貼られることは、彼女たちにとって大きな不満となります。

家庭内での貢献は料理の腕前だけで測れるものではないという視点が必要です。完璧な家事スキルを求めるのではなく、それぞれの得意分野を生かした役割分担が健全な夫婦関係には不可欠です。

妻の家事貢献を適切に評価するには:

- 普段当たり前にやってくれていることへの感謝を伝える

- 料理以外の家事スキルや努力を具体的に褒める

- 家事の負担感について率直に話し合う機会を持つ

- 「完璧」を求めず、互いの得意不得意を尊重する

料理を作らない妻を一方的に非難する前に、彼女が日々どのような形で家庭に貢献しているかを再評価することが、問題解決の第一歩となるでしょう。料理以外の部分で妻の努力を認めることで、彼女自身も前向きに変化する可能性が高まります。

夫婦関係修復のための具体的アプローチ

妻がご飯を作らなくなった状況から夫婦関係を修復するには、単なる謝罪だけでは不十分です。問題の根本原因を理解し、具体的な行動変容が求められます。

関係修復には時間がかかることを理解し、短期的な成果を求めるのではなく、長期的な視点で取り組むことが重要です。特に夫側の態度や行動の変化が、状況を好転させる鍵となります。

修復プロセスでは、言葉だけでなく実際の行動で誠意を示すことが不可欠です。形だけの謝罪や一時的な家事の「お手伝い」ではなく、家庭内の役割分担を根本から見直す覚悟が必要でしょう。

このステップは離婚回避のためだけでなく、より健全で対等な夫婦関係を築くための重要な変革のチャンスとして捉えるべきです。互いを尊重し、共に家庭を築く意識が夫婦間で共有されれば、関係は自然と好転していくでしょう。

真摯な謝罪と行動による誠意の示し方

妻がご飯を作らなくなった原因が夫の言動にある場合、適切な謝罪は関係修復の第一歩です。しかし形式的な「ごめんね」では効果はなく、真摯に自分の過ちを認識し、言葉と行動の両面から誠意を示す必要があります。

効果的な謝罪のポイントは自分の言動が相手にどのような影響を与えたかを理解することです。具体的には「あなたの料理を批判して深く傷つけてしまい、申し訳ない」といった形で、問題の本質を自覚していることを伝えましょう。

和菓子などの贈り物や形式的な謝罪の繰り返しは、かえって逆効果になることも。実際に行動で示すことが重要です。日々の家事を率先して行い、妻の負担を軽減する姿勢が信頼回復につながります。

こうした謝罪と行動による誠意は、一度や二度で効果が出るものではありません。根気強く継続することで、少しずつ妻の心が開いていくでしょう。

効果的な謝罪と誠意の示し方には以下が含まれます:

- 具体的に何が問題だったかを明確に認識して伝える

- 言い訳せず、自分の責任を認める

- 相手がどう感じたかを想像し、共感を示す

- 今後どう変わるかを具体的に約束する

- 約束したことを実際の行動で示し続ける

真の謝罪は単なる「許して」という要求ではなく、相手の感情を尊重し、自分の変化を約束するプロセスです。このプロセスを通じて、夫婦の信頼関係は徐々に回復していくことでしょう。

夫が料理を学ぶことの重要性と始め方

妻がご飯を作らない状況を改善するためには、夫自身が料理スキルを身につけることが有効な解決策となります。これは単に「食事の確保」という実用的な面だけでなく、妻の日々の苦労を理解する機会ともなります。

料理初心者の夫が取り組むべき最初のステップは、基本的な調理技術の習得です。米の研ぎ方や基本的な野菜の切り方など、料理の基礎から始めることが大切です。YouTubeなどの動画サイトや初心者向け料理本を活用すれば、独学でも十分に上達可能です。

勇気を出して料理教室に通うという選択肢も有効です。男性向けの料理教室も増えており、同じ境遇の男性との交流も励みになるでしょう。料理は決して「女性の仕事」ではなく、生きるための基本スキルであるという認識が必要です。

夫が料理を習得することの価値は多岐にわたります:

- 自分の食事を自分で用意できる自立性の獲得

- 妻の日々の労力と苦労への理解の深まり

- 「作ってもらう」から「一緒に作る」への関係性の変化

- 子どもに対する良いロールモデルの提示

- 夫婦共同で家事を担うという平等な関係の構築

料理習得のプロセスでは失敗も多いでしょう。しかし、その失敗自体が妻の努力をより深く理解するきっかけとなります。不器用でも継続的に挑戦する姿勢自体が、妻への誠意を示すことになるのです。

実際に料理を始めるにあたっては、最初から凝った料理に挑戦するのではなく、簡単な朝食作りや、休日の一品料理から始めるのがおすすめです。徐々にレパートリーを増やしていくことで、自信につながります。

家事の公平な分担による関係改善の実践

家事の偏りは夫婦関係に大きな歪みをもたらすため、公平な分担体制の構築は関係改善の鍵となります。ここで重要なのは「完全に平等」という数字合わせではなく、それぞれの状況や能力に応じた「公平さ」です。

家事分担を見直す第一歩として、現状の家事負担を可視化することから始めましょう。一週間の家事内容とそれぞれが費やす時間を書き出すと、意外な不均衡が見えてくることがあります。この作業自体が夫にとって「見えない家事」への気づきになるでしょう。

次に、お互いの得意分野や苦手分野、生活リズムなどを考慮しながら分担を再設計します。例えば、朝が弱い妻なら夫が朝食担当、夜遅く帰宅する夫なら妻が夕食担当といった形で、互いの状況に合わせた分担が理想的です。

分担表を作るだけでなく、定期的に見直す機会を設けることも重要です。仕事の繁忙期やライフステージの変化に応じて、柔軟に調整する姿勢が必要です。

効果的な家事分担のポイントは以下の通りです:

- 「手伝う」という意識ではなく「共同責任」という認識を持つ

- 得意不得意を考慮した役割分担を行う

- 日々の家事だけでなく、計画や管理の「頭脳労働」も分担する

- 互いの貢献を認め合い、感謝の言葉を伝える習慣をつける

- 定期的に分担の見直しを行い、不満がないか確認する

このような公平な家事分担は、単に表面的な作業の分配以上の意味を持ちます。家庭運営の責任を共有することで、互いを尊重するパートナーシップが構築されていきます。これが「妻がご飯を作らない」という表面的な問題を超えた、根本的な関係改善につながるのです。

夫婦間の金銭問題と解決策

妻がご飯を作らなくなった状況では、しばしば金銭面での問題も発生します。特に「食費をどうするか」という点で意見の相違が生じやすいです。

従来の家計管理方法が機能しなくなると、新たな取り決めが必要になります。この機会に夫婦間の金銭管理全体を見直すことも一案ですが、感情的になっている時期の大きな変更は慎重に行うべきです。

食費や家計の問題は単なるお金の話ではなく、夫婦の力関係や信頼の象徴でもあります。一方的な経済的制裁のような対応は、関係をさらに悪化させる恐れがあるため避けるべきでしょう。

金銭問題の解決には冷静な話し合いと、互いの事情を尊重する姿勢が不可欠です。感情的な対立を避け、生活の現実面から冷静に対処することが重要です。

別財布制導入のリスクと適切なタイミング

夫婦間で食事問題が発生した際、解決策として「別財布制」の導入を考える方もいますが、これには慎重な判断が必要です。別財布制は適切に運用すれば夫婦の自立性を高める一方、導入のタイミングや方法によっては関係悪化を招くリスクもあります。

危機的状況にある夫婦関係の中で突然「別財布にしよう」と提案することは、「経済的に切り離す」というメッセージとして受け取られかねません。特に相手を罰するような意図や、「ご飯を作らないなら食費も渡さない」という対抗措置として提案すると、夫婦の亀裂を決定的にする危険性があります。

別財布制を健全に機能させるためには、互いの収入差や負担する家事の量、子どもの教育費など、様々な要素を公平に考慮する必要があります。単純に「自分のことは自分で」という割り切りでは、不公平感が生じやすいです。

適切な別財布制導入のためには以下の点に注意しましょう:

- 感情的な時期ではなく、冷静に話し合える状況で提案する

- 「罰則」ではなく「新しい家計管理方法」として位置づける

- 収入差を考慮した公平な負担割合を設定する

- 子どもに関する費用の取り扱いを明確にする

- 共通の支出(住居費など)と個人の支出を区別する

- 定期的に見直しの機会を設ける

別財布制は夫婦関係が安定している時期に、互いの同意のもとで導入するのが理想的です。危機的状況での導入は「経済的な別居状態」に近く、離婚への一歩となる可能性もあることを認識すべきでしょう。

何より重要なのは、金銭管理の方法が変わっても「家族としての一体感」を損なわないことです。お互いの自立性を尊重しつつも、家族としての共同責任を忘れない姿勢が必要です。

食費分担の見直しによる公平性の確保

妻がご飯を作らなくなった状況では、食費の分担方法を見直す必要が生じます。従来は共通の家計から食費が出ていたとしても、食事の提供形態が変わったことで不公平感が生じる可能性があるためです。

公平な食費分担を考える際には、単純に「誰がいくら払うか」だけでなく、食材の買い出しや調理という労力の部分も含めて考慮することが重要です。食事の用意は金銭だけでなく、時間と労力の投資でもあるという視点が必要です。

例えば夫が自分の食事を外食やテイクアウトで賄う場合、その費用を個人のお小遣いから出すのか、共通の家計から出すのかを明確にしましょう。この決定には「なぜ妻が料理を作らなくなったのか」という原因も関係してきます。

公平な食費分担のためのアプローチとして、以下のような方法が考えられます:

- 夫の食費分を家計費から分離し、別途渡す

- 妻と子どもの食費と夫の食費を明確に区別する

- 自炊する場合の食材費と外食費の差額を考慮する

- 食事準備の労力も含めた総合的な家事分担を再設計する

- 「食費」という枠だけでなく、家計全体のバランスを見直す

ここで注意すべきは、食費分担の見直しが「経済的な制裁」にならないようにすることです。例えば「料理を作らないなら生活費を減らす」という姿勢は、問題解決というより関係悪化につながることが多いです。

金銭的な取り決めの変更は、感情的にではなく、冷静に話し合って決めることが重要です。一時的な感情に任せた決断は、後々の関係修復を困難にする恐れがあります。食費分担の見直しは罰則ではなく、現実的な対応策として位置づけるべきでしょう。

経済的自立と家計管理の再構築方法

夫婦関係が危機的状況にある時、経済面での自立と家計管理の見直しは重要な課題となります。特に従来の家計管理方法が機能しなくなった場合、新たな仕組みを構築する必要があるでしょう。

経済的自立とは単に「別々のお金」という意味ではなく、それぞれが家計に対して責任を持ち、自律的に判断できる状態を指します。これは夫婦関係の対等性を高める上でも重要な要素です。

従来型の「夫が稼ぎ、妻が管理する」スタイルから脱却し、より透明性の高い家計管理に移行することで、お互いの金銭感覚の違いや優先順位の差異が明確になります。これは短期的には摩擦を生むこともありますが、長期的には健全な夫婦関係の基盤となり得ます。

家計管理の再構築方法としては、以下のようなアプローチが有効です:

- 家計簿アプリなどで収支を「見える化」する

- 共同口座と個人口座を併用するハイブリッド方式を検討する

- 収入に応じた負担割合を決める(50:50とは限らない)

- 固定費と変動費を区別し、それぞれの管理方法を決める

- 「私のお金」「あなたのお金」ではなく「家族のお金」という意識を持つ

- 定期的な家計会議で状況を確認し合う習慣をつける

この再構築プロセスでは、互いの金銭感覚や価値観の違いを尊重することが大切です。「正しい使い方」は一つではなく、その家庭に合った方法を見つけることが重要です。

経済的自立は「別々に生きる準備」ではなく、「対等なパートナーシップを築く基盤」として捉えるべきでしょう。お互いが経済面での責任を担い、協力し合うことで、より強固な夫婦関係を構築することができます。

離婚回避と関係修復のタイムライン

夫婦関係の修復には一定の時間が必要です。特に「妻がご飯を作らない」という事態が長期化している場合、即効性のある解決策を求めるのではなく、段階的なアプローチが効果的です。

関係修復のプロセスは一直線ではなく、進展と後退を繰り返すことが一般的です。焦らず、確実に関係性を改善していく姿勢が重要でしょう。

修復のタイムラインは夫婦によって異なりますが、大きく分けて「危機対応期」「関係再構築期」「新たな関係構築期」の3段階で考えるとわかりやすいです。

離婚回避のためには、表面的な問題解決だけでなく、根本的な関係性の変革が必要です。この機会を夫婦関係をより健全なものに進化させるチャンスと捉える視点も大切でしょう。

短期的な危機対応と信頼回復の第一歩

妻がご飯を作らなくなる状況は、夫婦関係の危機を示すサインであり、早急な対応が必要です。この初期段階では、状況悪化を防ぎ、最低限の信頼回復に焦点を当てることが重要です。

危機対応の最初のステップは、さらなる言動の悪化を防ぐ「ダメージコントロール」です。妻を責めたり、経済的な制裁を加えたりするような行動は避け、冷静さを保つよう心がけましょう。感情的な対立はすでに傷ついた関係をさらに悪化させるだけです。

次に、問題の根本原因について真摯に向き合う姿勢が求められます。「なぜ妻が料理を拒否するようになったのか」を自問自答し、自分の言動を振り返ることが必要です。この自己省察なしに形だけの謝罪を繰り返しても、効果は期待できません。

短期的な対応としては、以下の行動が有効です:

- 率直に自分の非を認め、具体的に謝罪する

- 妻の感情や立場を尊重し、傾聴する姿勢を示す

- 自分の食事は自分で用意する習慣を身につける

- 日常的な家事を積極的に担う

- 子どもの前で妻を尊重する言動を心がける

信頼回復の第一歩として、言葉よりも行動で示すことが効果的です。「変わります」と言うだけでなく、実際に変化した姿を見せることで、少しずつ妻の心の壁が溶けていくでしょう。

この時期は目に見える成果を求めすぎないことも重要です。妻が即座に料理を再開することを期待するのではなく、関係改善のための土台作りと考えましょう。信頼は一度失うと回復に時間がかかることを理解し、焦らず丁寧に関係を修復していく姿勢が求められます。

中長期的な夫婦関係再構築のロードマップ

短期的な危機対応を経て、次に取り組むべきは中長期的な視点での夫婦関係の再構築です。これは数週間や数ヶ月という期間で考えるべき段階であり、根本的な関係性の変革を目指します。

この段階では、一時的な「謝罪と許し」を超えて、夫婦としての在り方そのものを見直すことが重要です。特に従来の役割分担や意思決定プロセス、コミュニケーションパターンなど、関係の土台となる部分から再構築していくことが求められます。

夫婦関係再構築のロードマップを立てる際は、現実的な目標設定が重要です。「元通りの関係に戻る」という発想ではなく、より健全で対等な「新しい関係」を構築するという視点を持ちましょう。過去の問題を乗り越え、成長した関係を目指すのです。

このプロセスを進める上で、以下のような段階的なステップが有効です:

- 定期的な夫婦の対話時間を設け、率直に思いを伝え合う習慣をつくる

- 互いの価値観や期待を明確にし、共通の目標を設定する

- 家事や育児の分担を見直し、より公平な体制を構築する

- 共に新しい体験をすることで、ポジティブな記憶を積み重ねる

- 互いの変化や努力を認め、感謝の言葉を伝える習慣をつくる

関係再構築の過程では「後退」が起こることも一般的です。一時的に関係が悪化したように感じることがあっても、それは成長過程の一部だと理解しましょう。古い関係パターンから新しいものへと移行する際の「成長痛」と捉えることが大切です。

夫婦カウンセリングなど専門家の支援を受けることも有効な選択肢です。第三者の視点が入ることで、二人では気づかなかった関係の問題点や改善方法が見えてくることがあります。特に長期化した問題には専門的なアプローチが効果的なケースが多いです。

子どもへの影響を最小限に抑える配慮と工夫

夫婦間の食事問題は、子どもの心理や食育にも大きな影響を与えます。夫だけが別のものを食べる家庭環境や、両親の緊張関係は子どもに不安や混乱をもたらす可能性があり、この影響を最小限に抑える配慮が必要です。

子どもは親の言動だけでなく、非言語的なコミュニケーションにも敏感に反応します。表面上は平静を装っていても、親の間の緊張感や不和は子どもに伝わりやすいことを認識しておきましょう。親の関係性は子どもの心の安全基地となるため、その不安定さは子どもの情緒発達に影響を与えることがあります。

親が別々のものを食べる状況が続くと、子どもは「家族とは何か」という根本的な疑問を抱く可能性があります。食卓は単なる栄養摂取の場ではなく、家族の結びつきを強化する重要な場であることを忘れてはいけません。

子どもへの悪影響を最小限に抑えるためには、以下のような配慮が効果的です:

- 子どもの前での夫婦間の非難や批判を徹底的に避ける

- 食卓での会話を前向きなものに保つよう意識する

- 親の問題と子どもは切り離して考えていることを伝える

- 子どもの質問には年齢に応じた適切な説明をする

- 親としての一致した姿勢を子どもに示す

夫婦関係の修復に時間がかかる場合でも、親としての協力関係は維持することが重要です。例えば「パパとママは今、大人同士の問題について話し合っているけれど、あなたのことは二人とも大好きだよ」といったメッセージを伝えることで、子どもの不安を軽減できます。

状況が長期化する場合は、新たな家族の食事スタイルを確立することも一案です。例えば夫が週末の食事を担当したり、家族で外食する機会を増やしたりすることで、別の形で食卓を共にする経験を提供できます。子どもに「家族の団らん」を体験させることが大切です。

離婚を考える前に試すべき最終手段

「妻がご飯を作らない」という問題が解決せず、夫婦関係が危機的状況にある場合でも、離婚を検討する前にいくつかの最終手段を試すことが推奨されます。離婚は双方にとって大きな人生の転機であり、特に子どもがいる場合は慎重な判断が求められます。

夫婦の問題は長い時間をかけて形成されたものであるため、解決にも相応の時間が必要です。短期間での劇的な改善を期待するのではなく、地道な努力の積み重ねが重要だという認識を持ちましょう。

最終手段として考えられる対策は、自分たちだけでは解決困難なレベルまで関係が悪化している場合に特に有効です。第三者の視点を取り入れることで、二人だけでは気づかなかった問題の本質や解決の糸口が見えてくることがあります。

ここでは専門家の助けを借りる方法や、一時的な距離を置くことでの関係の見直しなど、より踏み込んだ対策について考えていきましょう。

カウンセリングや第三者介入の効果的活用法

夫婦間の問題が深刻化し、二人だけでの解決が難しい状況では、専門家によるカウンセリングや第三者の介入が効果的です。こうした支援は「問題がある夫婦」だけが利用するものではなく、関係を改善したい全ての夫婦にとって有益なリソースです。

夫婦カウンセリングの大きな利点は、中立的な立場の専門家が会話を導くことで、感情的な対立を避けながら建設的な対話が可能になる点です。カウンセラーは双方の言い分を公平に聞き、問題の本質を見極める手助けをしてくれます。

カウンセリングでは、単に「誰が悪いか」を決めるのではなく、問題解決のための具体的なコミュニケーション技術や感情管理の方法を学ぶことができます。これは現在の危機を乗り越えるだけでなく、将来の関係性向上にも役立つスキルです。

カウンセリングを効果的に活用するためのポイントは以下の通りです:

- 両者が前向きな姿勢で参加する意思を持つこと

- 「修復」か「終結」かの判断材料を得る場としても活用すること

- 短期的な解決だけでなく長期的な関係改善を目指すこと

- 個人的な成長の機会としても捉えること

- セッション間の宿題や提案を実践する意欲を持つこと

第三者の介入は必ずしも専門家である必要はなく、両者から信頼される共通の友人や親族に調停役を依頼することも一案です。ただし、この場合は中立性が保たれるか慎重に判断する必要があります。

カウンセリングの利用を提案する際は、「あなたに問題があるから」ではなく「私たちの関係をより良くするために」という前向きなメッセージを伝えることが大切です。互いの責任を認め、共に関係を改善しようという姿勢が、カウンセリングの効果を高める鍵となります。

一時的別居による冷却期間の設け方

夫婦関係が極度に緊張状態にある場合、一時的な別居は互いの感情を落ち着かせ、冷静に状況を見つめ直す機会となります。これは「離婚の前段階」ではなく「関係修復のための冷却期間」として位置づけることが重要です。

別居を検討する際は、その目的と期間を明確にすることから始めましょう。無期限の漠然とした別居は不安を増大させ、問題解決を先延ばしにするだけです。「○カ月間の冷却期間を経て、その後について話し合う」といった具体的な計画を立てることが望ましいです。

別居中のコミュニケーションルールも事前に決めておくことが大切です。完全に連絡を断つのか、定期的な連絡日を設けるのか、子どもとの面会はどうするのかなど、詳細な取り決めが必要です。曖昧な状態は互いの不安や誤解を生む原因となります。

一時的別居を効果的に活用するためのポイントは以下の通りです:

- 別居の目的(冷静な思考、自己分析など)を明確にする

- 具体的な期間を設定し、その後の方向性について話し合う

- 子どもへの影響を最小限にするための配慮を怠らない

- 別居中の生活費や住居の手配について事前に合意する

- 別居期間中に何を考え、何を変えたいのかを自分自身に問いかける

別居期間中は自己の振り返りに集中することが重要です。「相手が悪い」という思考から脱却し、自分自身の言動や考え方が関係にどう影響していたかを内省する時間として活用しましょう。この自己分析なしに再会しても、同じ問題が繰り返される可能性が高いです。

別居は最終手段の一つであり、軽々しく選択すべきではありません。特に子どもがいる場合は、その心理的影響を慎重に考慮する必要があります。それでも、慎重に計画された一時的別居は、破綻寸前の関係に新たな視点をもたらす契機となり得るのです。

相互理解と尊重に基づく新たな夫婦関係の構築

様々な危機対応や修復努力を経て、最終的に目指すべきは「相互理解と尊重に基づく新たな夫婦関係」の構築です。これは単に「元の状態に戻る」ことではなく、危機を経て進化した、より強固な関係性を意味します。

新たな関係構築の基盤となるのは「相互理解」です。お互いの価値観、期待、不安、希望などを深く理解し合うことで、表面的な問題の奥にある本質的なニーズに応えることができるようになります。「料理をするかしないか」という表面的な問題を超えて、互いが本当に求めているものは何かを探究する姿勢が大切です。

次に重要なのは「相互尊重」の精神です。相手の意見や感情を軽視せず、異なる視点も尊重する姿勢があってこそ、対等なパートナーシップが成立します。これは日々の言動や態度に現れるものであり、相手の存在を大切に思う気持ちの表れです。

新たな夫婦関係を構築するために意識したいポイントは以下の通りです:

- 「正しい・間違い」の二項対立ではなく、互いの視点の違いを認める

- 日常的な感謝の表現を意識的に増やす

- 相手の言葉の背後にある感情や意図を理解しようと努める

- 互いの成長や変化を支援し合う関係性を目指す

- 対立を恐れず、建設的な議論ができる土壌を作る

- 家族としての共通の目標や夢を持ち、協力して実現を目指す

こうした関係性の構築は一朝一夕に実現するものではなく、日々の小さな行動の積み重ねによって形成されていきます。言葉だけでなく行動で示すことの積み重ねが、信頼関係の土台となるのです。

危機を乗り越えた夫婦関係は、往々にしてそれ以前よりも強固なものになることがあります。困難を共に乗り越えた経験が、互いへの理解を深め、関係性に新たな次元をもたらすのです。「妻がご飯を作らない」という危機も、より健全で対等な夫婦関係への転換点として、前向きに捉えることができるでしょう。