西原式離乳食は、歯科医である西原克成氏が提唱する育児法で、従来の離乳食開始時期よりもはるかに遅い2歳半まで母乳やミルクのみを与え続ける方法です。この手法は、早期の離乳食がアレルギーの原因になるという理論に基づいており、腸管の未熟性を重視しています。

しかし、多くの小児科医や栄養専門家からは、栄養不足による成長障害や鉄欠乏性貧血などの健康リスクが指摘されています。実際に実践した家庭からは、子どもの栄養状態に関する不安や、医師との見解の相違による悩みが報告されており、途中で変更せざるを得ないケースも少なくありません。

西原式離乳食の基本理念と特徴

西原式離乳食は、従来の育児常識とは大きく異なる独特の理論に基づいています。この手法の根幹にあるのは「腸管免疫の未熟性」という考え方で、乳幼児の消化器官は成人と比べて大きく異なるとしています。

西原式では、人間の進化論的な観点から、赤ちゃんの発達段階を説明しており、ネコザメの胎児と人間の胎児の類似性を根拠として挙げています。しかしながら、現代の生物学では、この理論には科学的な根拠が不十分であると指摘されています。実際の医学的エビデンスとは大きく乖離している部分が多く、一般的な小児医学の見解とは相容れない側面があります。

西原式が提唱する離乳開始時期

西原式の最大の特徴は、離乳食の開始時期を2歳半という極端に遅い時期に設定している点です。通常の育児書や小児科医が推奨する5~6か月での離乳食開始とは、2年近くの差があります。

西原式では、この期間を完全に母乳またはミルクのみで過ごすことを推奨しており、重湯も含めて一切の固形食を与えないことが基本となります。哺乳瓶の乳首に関しても、歯が生えて噛み切るようになっても、ストローマグの使用も推奨されていません。

この理論の背景には、早期の離乳食がアレルギーの原因となり、免疫システムに悪影響を与えるという考えがあります。しかし実際には、1歳半にもなると、子どもたちは食べ物への強い興味を示し始め、自ら食材に手を伸ばすような行動を取ることが多くなります。

2歳半まで母乳・ミルクのみの理由

西原式では、2歳半まで母乳やミルクのみで育てる理由として、腸管の成熟度を挙げています。この理論によると、人間の消化器官は2歳半頃まで十分に発達せず、それ以前に固形食を与えることは消化器に過度な負担をかけてしまうとされています。特に動物性タンパク質については、免疫反応を引き起こしやすいため、より慎重になる必要があるとしています。

西原式の信奉者は、この期間中の栄養は母乳やミルクで十分に賄えると主張しますが、実際には鉄分やカルシウムなどの重要な栄養素が不足しがちになります。成長期の子どもにとって、これらの栄養素は身体的な発達だけでなく、脳の発達にも重要な役割を果たしているため、長期間の不足は深刻な問題となる可能性があります。

また、食事という行為は栄養摂取だけでなく、咀嚼機能の発達や味覚の形成、社会性の発達といった多面的な意味を持っています。これらの発達機会を長期間奪うことの影響については、西原式では十分に考慮されていない部分があります。

一般的な離乳食開始時期との違い

現在、世界保健機関(WHO)や日本の厚生労働省では、生後6か月頃からの離乳食開始を推奨しています。この時期は、消化機能が一定程度発達し、母乳やミルクだけでは栄養が不足し始める時期とされています。特に鉄分については、胎児期に蓄積された分が6か月頃に枯渇するため、食事からの摂取が必要となります。

一方、西原式ではこの時期でも重湯程度しか与えません。2歳半まで待つということは、一般的な離乳食期間を2年近く延長することを意味しており、この間に起こりうる栄養不足のリスクは非常に高くなります。実際に、西原式を実践していた家庭では、子どもの成長曲線からの逸脱や、健康診断での指摘を受けるケースが報告されています。

また、社会的な側面から見ても、1歳半頃から幼稚園の未満児クラスや保育園への入園を検討する家庭が多い中、固形食を食べられない状態では集団生活に支障をきたすことが予想されます。

西原式の理論的背景

西原式の理論は、歯科医である西原克成氏の独自の進化論的解釈に基づいています。彼の理論では、人間の発達過程は進化の歴史を繰り返すとされ、胎児期から幼児期にかけての発達段階を海洋生物から陸上生物への進化過程になぞらえています。

この理論の中で、西原氏は人間の祖先をネコザメとしており、胎児の形態的類似性を根拠として挙げています。しかし、現代の分子生物学や比較解剖学の知見からは、この理論は科学的な妥当性を欠いているとされています。

西原式の信奉者は、この理論を基に、早期の離乳食が進化的に不自然であり、アレルギーや免疫疾患の原因となると主張していますが、実際のアレルギー発症メカニズムは非常に複雑で、単純に離乳食の開始時期だけで決まるものではありません。

腸管未熟説に基づく考え方

西原式の核となる理論は、乳幼児の腸管が未熟であり、早期の食物摂取が腸内環境を乱すという考え方です。この理論によると、2歳半までは腸管の透過性が高く、未消化のタンパク質が体内に侵入しやすい状態にあるとされています。

しかし、現代の小児医学では、生後6か月頃から腸管は十分に成熟し、適切な離乳食の摂取が可能であることが確認されています。むしろ、この時期からの食事摂取は、腸内細菌叢の形成や免疫系の適切な発達に重要な役割を果たすとされています。

実際の研究では、離乳食の開始時期を遅らせることで、食物アレルギーのリスクが高まるという報告もあります。英国とイスラエルの研究では、ピーナッツアレルギーについて、早期摂取群の方がアレルギー発症率が低いという結果が示されており、西原式の理論とは正反対の結果となっています。

アレルギー予防との関連性

西原式では、早期の離乳食がアレルギーの主要な原因であると主張しており、遅延することでアレルギーを予防できるとしています。この理論の根拠として、腸管免疫の未熟性と食物抗原の経口摂取による感作を挙げています。

しかし、最近のアレルギー研究では、食物アレルギーの発症メカニズムはより複雑であることが明らかになっています。皮膚からの感作、いわゆる「経皮感作」が重要な役割を果たしていることが判明しており、アトピー性皮膚炎などで皮膚バリア機能が低下している場合、空気中の食物アレルゲンが皮膚から侵入してアレルギーを引き起こすことがあります。

実際に、母乳のみで育てられていた赤ちゃんでも、離乳食を開始する前からアレルギー反応を示すケースが多数報告されています。これは、遺伝的要因や環境要因が複雑に絡み合った結果であり、単純に離乳食の開始時期だけを調整しても予防できるものではありません。

西原式離乳食の実践方法と段階

西原式を実践する場合、通常の離乳食とは全く異なる段階的アプローチが必要となります。この方法では、2歳半まで母乳やミルクを主体とした食事を続け、その後も非常に慎重に食材を導入していくことが推奨されています。しかし、実際の実践には多くの困難が伴い、特に栄養面での管理が重要な課題となります。

月齢別の進め方

西原式では、月齢に応じて非常に厳格な食事制限を設けています。この制限は一般的な育児書とは大きく異なり、多くの親が戸惑いを感じることも少なくありません。実践する際には、子どもの成長状況を注意深く観察し、必要に応じて専門医に相談することが重要です。

1歳まで:完全母乳・ミルク期

西原式の最初の段階では、1歳まで完全に母乳またはミルクのみで育てることが推奨されています。この期間中は、水分補給も含めて、母乳やミルク以外の一切の飲食物を与えません。哺乳瓶についても、シリコン製やゴム製の乳首を使い続けることが推奨されており、ストローマグやコップの使用は避けるよう指導されています。

実際にこの方法を実践すると、生後6か月頃から子どもが食事に対する強い興味を示し始めることが多くあります。家族が食事をしている際に、子どもが手を伸ばしたり、よだれを垂らしたりする行動は、通常の発達過程では離乳食開始のサインとされていますが、西原式ではこれらのサインを無視することになります。

この期間には、特に鉄分不足による貧血のリスクが高まります。胎児期に蓄積された鉄分は生後6か月頃に枯渇するため、食事からの鉄分摂取が重要となりますが、母乳やミルクのみでは十分な鉄分を摂取することは困難です。そのため、定期的な血液検査による栄養状態の確認が必要となります。

1歳〜2歳半:重湯期

1歳を迎えても、西原式では本格的な食事を開始しません。この時期に初めて重湯(米を多量の水で長時間煮た上澄み液)を少量ずつ与え始めますが、それでも主な栄養源は母乳やミルクのままです。重湯も、最初は非常に薄いものから始め、徐々に濃度を上げていきます。

この時期の子どもたちは、歩行を始め、周囲への興味も格段に増しています。他の家庭の同年代の子どもが様々な食材を食べている様子を見て、強い関心を示すことが一般的です。時には、親の目を盗んで食べ物に手を伸ばそうとする行動も見られ、これは子どもが本能的に成長に必要な栄養を求めている証拠と考えられます。

しかし、西原式を厳格に実践する場合、これらの行動を制止し続ける必要があります。このような状況は、親子双方にとってストレスの要因となることが多く、実際に心理的な負担を感じる家庭も少なくありません。

2歳半以降:固形食開始

2歳半を迎えて初めて、西原式では本格的な固形食の導入を開始します。しかし、この時点で一般的な離乳食のステップをゼロから始めるため、通常であれば1歳頃に完了している離乳食の過程を、2歳半以降に圧縮して行うことになります。

この時期の子どもは、すでに言語能力も発達しており、食事に対する期待や欲求も明確に表現できるようになっています。しかし、咀嚼機能や消化能力は、長期間の液体食摂取により、同年代の子どもと比べて発達が遅れている可能性があります。

また、2歳半という年齢は、多くの家庭で幼稚園入園を検討する時期でもあります。集団生活において、他の子どもたちと同じ食事を摂れない状況は、社会性の発達や集団への適応に影響を与える可能性があります。

西原式で推奨される食材

西原式では、2歳半以降に固形食を開始する際も、食材の選択について厳格な制限があります。これらの制限は、アレルギー予防という観点から設けられているとされていますが、実際には多くの重要な栄養素を制限することにつながります。

避けるべき食材一覧

西原式では、2歳半以降も長期間にわたって避けるべき食材が多数指定されています。動物性タンパク質については特に厳しく、以下のような食材が制限されます:

- 卵類:卵白だけでなく卵黄も含めて、3歳以降まで完全に避ける

- 乳製品:牛乳、チーズ、ヨーグルトなどすべての乳製品

- 小麦製品:パン、麺類、小麦粉を使用した加工食品

- 大豆製品:豆腐、納豆、味噌(一部除く)

- 肉類:牛肉、豚肉、鶏肉などすべての肉類

- 魚類:青魚については特に長期間避ける

これらの制限により、子どもが摂取できる食材は非常に限定されます。白米、一部の野菜、ごく一部の魚類(白身魚の一部)のみが許可される状況となり、栄養バランスの確保が極めて困難になります。

また、調味料についても制限があり、塩分や糖分の摂取も最小限に抑えることが推奨されています。これらの制限は、食事の楽しみを大きく削ぐ要因となり、子どもの食に対する興味や関心の発達に影響を与える可能性があります。

推奨される調理法

西原式では、許可された食材についても、調理法にも厳格な制限があります。基本的には、食材を十分に加熱し、消化しやすい状態にすることが求められます。具体的な調理法としては、以下のような方法が推奨されています。

野菜については、長時間の煮込みや蒸し調理により、繊維を十分に軟化させることが重要とされています。生野菜や半熟の野菜は避け、ペースト状やポタージュ状にすることが多くなります。また、油脂の使用も最小限に抑え、バターや植物油の使用も制限されます。

白身魚などのタンパク質についても、十分な加熱を行い、骨や皮を完全に除去することが求められます。調理方法は蒸し料理や煮込み料理が中心となり、焼き料理や炒め料理は基本的に避けられます。これらの調理法により、食材の風味や食感は大きく損なわれることになります。

西原式離乳食のメリットとデメリット

西原式離乳食について語られるメリットは主にアレルギー予防効果ですが、これに対して多くの専門医からは重大なデメリットが指摘されています。実践した家庭の経験を見ると、期待された効果が得られないケースも多く、むしろ健康上の問題が生じる例が目立ちます。

期待される効果

西原式の支持者が主張する最大のメリットは、アレルギーの予防効果です。早期の離乳食開始がアレルギーの原因になるという理論に基づいて、2歳半まで遅らせることでアレルギーのリスクを減らせるとされています。実際に、一部の家庭では西原式を実践したことによりアレルギーが見られなかったという報告もあります。

アレルギー予防効果の検証

西原式を支持する人々は、この方法によってアレルギーを完全に予防できると主張していますが、科学的なエビデンスは非常に限定的です。アレルギーの発症には遺伝的要因、環境要因、生活習慣など多くの要素が関わっており、離乳食の開始時期だけで決まるものではありません。

実際の医学研究では、適度に早期から多様な食材を摂取することが、むしろアレルギー予防に有効であるという報告が増えています。特に、ピーナッツアレルギーに関する大規模研究では、生後4〜11か月での摂取開始群の方が、摂取を避けた群よりもアレルギー発症率が低いという結果が示されました。

また、母乳のみで育てられた子どもでも、離乳食開始前からアレルギー症状を示すケースは珍しくありません。これは、皮膚を通じた感作や呼吸によるアレルゲンの侵入など、食事以外の経路でアレルギーが発症することを示しています。

免疫力向上への影響

西原式では、長期間の母乳摂取により免疫力が向上するとされていますが、この効果についても疑問視されています。確かに母乳には免疫グロブリンなどの免疫成分が含まれていますが、これらの効果は主に生後6か月までが中心とされています。

長期間の母乳摂取が免疫力向上に寄与するという科学的根拠は乏しく、むしろ2歳を過ぎても母乳に依存し続けることで、他の重要な栄養素の摂取が不足するリスクの方が高いとされています。実際に、西原式を実践した子どもが頻繁に風邪をひいたり、感染症にかかりやすかったりする例も報告されています。

また、食事による多様な栄養素の摂取は、免疫系の正常な発達に不可欠です。特に鉄分、亜鉛、ビタミンDなどの微量栄養素は、免疫機能の維持に重要な役割を果たしており、これらの不足は免疫力の低下を招く可能性があります。

懸念される健康リスク

西原式の実践には、多くの深刻な健康リスクが伴います。特に長期間の栄養制限は、成長期の子どもにとって取り返しのつかない影響を与える可能性があり、多くの医療専門家が警鐘を鳴らしています。

栄養不足と成長への影響

西原式を実践する最大のリスクは、深刻な栄養不足です。2歳半まで母乳やミルクのみで育てることは、多くの必須栄養素の不足を招きます。特に以下の栄養素については、深刻な不足が懸念されます:

- タンパク質:成長に必要な必須アミノ酸の不足により、筋肉や臓器の発達に影響

- 鉄分:6か月以降の鉄分不足により、貧血や脳の発達障害のリスク

- 亜鉛:免疫機能や成長ホルモンの働きに影響

- ビタミンD:骨の発達や免疫機能に重要

- カルシウム:骨格形成に不可欠

これらの栄養不足は、身長や体重の成長遅延として現れることが多く、成長曲線から大きく外れる子どもも少なくありません。また、筋力の発達にも影響し、運動能力の遅れが見られることもあります。

鉄欠乏性貧血の危険性

生後6か月以降に最も懸念される栄養不足は鉄分です。胎児期に蓄積された鉄分は生後6か月頃に枯渇するため、食事からの鉄分摂取が必要となります。母乳やミルクだけでは十分な鉄分を摂取することは困難で、2歳半まで続けることは重篤な鉄欠乏性貧血を引き起こす可能性があります。

鉄欠乏性貧血は、以下のような症状を引き起こします:

- 疲労感や活動性の低下

- 顔色の悪化(蒼白)

- 集中力の低下

- 食欲不振

- 成長の遅延

- 脳の発達への影響

特に深刻なのは、乳幼児期の鉄欠乏が脳の発達に与える影響です。鉄分は神経伝達物質の合成に重要な役割を果たしており、不足すると認知機能や学習能力に長期的な影響を与える可能性があります。

脳の発達への潜在的リスク

乳幼児期の栄養不足は、脳の発達に深刻な影響を与える可能性があります。脳は生後3年間で急速に発達し、この時期の栄養状態が将来の知的能力を大きく左右します。西原式による長期間の栄養制限は、以下のような脳の発達障害を引き起こすリスクがあります。

神経細胞の発達には、タンパク質、必須脂肪酸、各種ビタミン・ミネラルが必要です。これらの栄養素が不足することで、神経細胞の成長や接続に異常が生じ、認知機能の発達に遅れが生じる可能性があります。実際に、栄養不足で育った子どもは、IQの低下や学習障害のリスクが高いという研究報告があります。

また、言語発達にも影響が出る可能性があります。食事を通じた口腔機能の発達は、発音や言語の習得に重要な役割を果たしており、長期間の液体食摂取は、これらの発達を妨げる要因となります。

医師・専門家の見解と批判的意見

西原式に対する医学界の見解は、圧倒的に批判的です。小児科医、栄養士、そして発達心理学者など、多方面の専門家が西原式の危険性を指摘し、実践しないよう警告を発しています。

小児科医からの警告

日本小児科学会をはじめとする医療機関は、西原式離乳食に対して強い懸念を表明しています。多くの小児科医が、この方法による栄養不足や発達への悪影響について、具体的な症例を挙げて警告を発しています。

栄養失調の症例報告

全国の小児科からは、西原式を実践した子どもの栄養失調による受診例が多数報告されています。これらの症例では、以下のような問題が確認されています:

体重増加不良により、成長曲線から大きく逸脱した状態で受診するケースが多く見られます。中には、体重が同年代の平均の70%を下回り、入院加療が必要となった例も報告されています。また、筋力の発達不良により、運動発達の遅れが顕著になるケースも少なくありません。

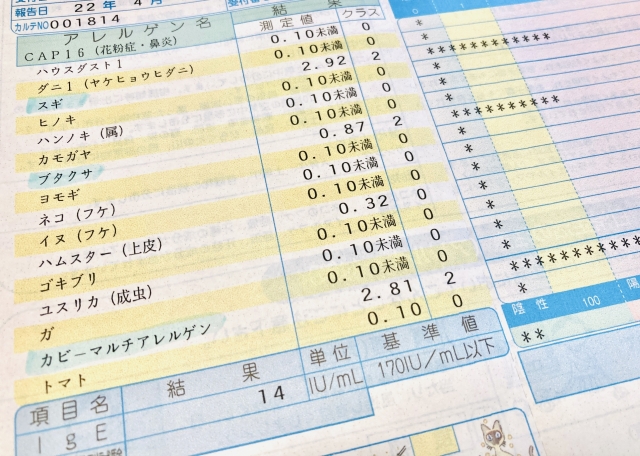

血液検査では、重度の鉄欠乏性貧血が高頻度で確認されています。ヘモグロビン値が正常範囲を大きく下回り、輸血が必要となった例もあります。また、亜鉛やビタミンDの不足により、免疫機能の低下や骨の発達異常が見られることもあります。

感染症に対する抵抗力の低下も深刻な問題です。軽微な風邪でも重篤化しやすく、入院期間が長期化する傾向があります。中には、栄養失調が原因で免疫力が極度に低下し、通常では起こりにくい感染症に罹患するケースも報告されています。

発達障害との関連性

近年の研究では、乳幼児期の栄養不足が発達障害のリスクを高める可能性が指摘されています。特に鉄分不足は、注意力や集中力の発達に大きな影響を与え、ADHD(注意欠陥多動性障害)のリスク因子となることが知られています。

言語発達の遅れも重要な問題です。食事による口腔機能の発達は言語能力と密接に関連しており、長期間の液体食摂取は、構音障害や言語遅滞のリスクを高めます。実際に、西原式を実践した子どもの中には、2歳を過ぎても単語数が同年代の平均を大きく下回るケースが見られます。

また、社会性の発達にも影響が出る可能性があります。食事は重要な社会的活動であり、家族や他の子どもたちと同じ食事を共有することで社会性を学びます。西原式による食事制限は、こうした学習機会を奪うことになり、コミュニケーション能力の発達に影響を与える可能性があります。

一般的な離乳食ガイドラインとの比較

世界的に認められている離乳食のガイドラインと西原式を比較すると、その違いは明確です。科学的根拠に基づいて作成された一般的なガイドラインは、子どもの健全な発育を最優先に考えており、西原式とは正反対の方針を示しています。

厚生労働省の推奨方法

厚生労働省は「授乳・離乳の支援ガイド」において、生後5〜6か月頃からの離乳食開始を推奨しています。このガイドラインは、国内外の最新の科学的知見に基づいて作成されており、以下のような段階的アプローチを提示しています:

離乳初期(5〜6か月):滑らかにすりつぶした状態のペースト状食品から開始し、1日1回から2回へと徐々に増やします。この時期には、米がゆ、野菜、果物などアレルギーの起こりにくい食品から始めることが推奨されています。

離乳中期(7〜8か月):舌でつぶせる固さの食品に移行し、1日2回の食事を確立します。タンパク質として豆腐や魚、肉類なども少しずつ導入し、栄養バランスを整えていきます。

離乳後期(9〜11か月):歯ぐきでつぶせる固さの食品に段階をあげ、1日3回の食事リズムを作ります。手づかみ食べを促進し、自立への基礎を築きます。

離乳完了期(12〜18か月):歯ぐきで噛める固さの食品に移行し、家族と同じような食事内容に近づけていきます。この頃には主な栄養を食事から摂取するようになります。

WHOの離乳食指針

世界保健機関(WHO)は、国際的な科学的証拠に基づいて離乳食の指針を示しており、生後6か月から補完食(離乳食)を開始することを強く推奨しています。WHOのガイドラインは以下の原則に基づいています:

適切な時期(6か月)での開始:母乳だけでは栄養が不足し始める時期を科学的に分析し、6か月が最適とされています。早すぎても遅すぎても、子どもの健康に悪影響を与える可能性があります。

栄養的に適切であること:成長に必要なエネルギー、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルを十分に摂取できる食事内容が推奨されています。

食品の多様性:様々な食品群から栄養を摂取することで、バランスの取れた食事を実現します。単一の食品に依存することの危険性が強調されています。

段階的な進行:食品の固さや大きさを段階的に変化させることで、咀嚼機能や消化機能の発達を促します。急激な変化は避け、子どもの発達に合わせたペースでの進行が重要とされています。

西原式実践時の注意点と対策

万が一西原式を実践する場合でも、子どもの安全を確保するための対策は不可欠です。定期的な健康管理や栄養状態のモニタリングなしに実践することは、極めて危険な行為となります。

栄養状態の管理方法

西原式を実践する際は、通常よりも頻繁で詳細な栄養状態の確認が必要です。子どもの健康を守るためには、以下のような管理体制を整えることが重要です。

必要な検査と健診のスケジュール

西原式を実践する場合、以下のような検査を定期的に行う必要があります:

月次血液検査:ヘモグロビン値、血清鉄、フェリチン値を定期的にチェックし、鉄欠乏性貧血の早期発見に努めます。また、亜鉛、カルシウム、ビタミンDなどの微量栄養素の測定も重要です。

体重・身長測定:2週間ごとの測定により、成長曲線からの逸脱を早期に発見します。成長速度の鈍化が見られた場合は、即座に栄養療法の見直しが必要です。

発達評価:運動発達、言語発達、社会性の発達について、専門医による定期的な評価を受けることが推奨されます。遅れが確認された場合は、早期介入の検討が必要です。

総合的健康チェック:消化機能、免疫機能、認知機能など、多面的な健康評価を定期的に行い、潜在的な問題の早期発見に努めます。

異常の早期発見法

西原式実践時に注意すべき危険サインには、以下のようなものがあります:

身体的サイン:

- 体重増加の停滞または減少

- 顔色の悪化(蒼白、黄疸)

- 活動性の明らかな低下

- 筋力低下による運動発達の遅れ

- 頻繁な感染症の罹患

発達上のサイン:

- 言語発達の明らかな遅れ

- 社会性の未発達

- 注意力や集中力の著しい不足

- 学習能力の遅れ

- 情緒の不安定

これらのサインが認められた場合は、西原式の実践を直ちに見直し、適切な栄養療法に移行することが重要です。早期の対応により、多くの問題は改善可能ですが、長期間放置すると取り返しのつかない影響が生じる可能性があります。

子どもの様子を観察するポイント

子どもの健康状態や発達状況を適切に評価するためには、日常生活の中での観察が重要です。親が注意深く観察することで、問題の早期発見につながります。

食べ物への執着の意味

西原式を実践している子どもが食べ物に対して異常な執着を示す場合、それは重要な警告サインです。この執着は、以下のような状況を示している可能性があります:

栄養不足による飢餓感:body が必要とする栄養が不足していることで、本能的に食べ物を求める行動が強くなります。特に、親の目を盗んで食べ物を口にしようとする行動は、深刻な栄養不足のサインと考えるべきです。

成長に伴う自然な発達:1歳を過ぎると、子どもは自然に固形食に関心を示すようになります。これは正常な発達過程であり、この欲求を抑制し続けることは、子どもの発達に悪影響を与える可能性があります。

ストレスによる代償行動:食事制限によるストレスが、食べ物への異常な執着として現れることがあります。このような状態が続くと、将来的に摂食障害のリスクが高まる可能性もあります。

成長曲線からの逸脱サイン

成長曲線は、子どもの健康状態を客観的に評価する重要な指標です。西原式実践時には、以下の点に特に注意すべきです:

体重曲線:成長曲線の下位数%に位置するか、標準からの逸脱が続く場合は深刻な問題です。特に、体重増加が完全に停止した場合は、即座に医療機関への相談が必要です。

身長曲線:栄養不足は身長の伸びにも影響します。身長の伸び率が明らかに低下した場合は、成長ホルモンの分泌にも影響が出ている可能性があります。

頭囲の変化:頭囲の成長は脳の発達と密接に関連しています。頭囲の成長が鈍化した場合は、脳の発達に影響が出ている可能性があり、特に注意が必要です。

成長曲線からの逸脱が認められた場合は、西原式の実践を直ちに見直し、適切な栄養サポートを開始することが重要です。早期の介入により、多くの場合は正常な成長軌道に戻すことが可能です。

西原式をやめた親の体験談と相談例

実際に西原式を試みた多くの家庭では、様々な理由により途中で実践を断念することになります。これらの体験談は、西原式の実際の効果や問題点を理解する上で貴重な情報源となります。

実践を断念した理由

多くの家庭が西原式の実践を途中で諦める理由は複雑で、医学的な懸念だけでなく、心理的・社会的な要因も大きく影響しています。実際の体験者の声は、理論と現実の大きなギャップを浮き彫りにしています。

健康上の不安が生じた事例

最も深刻な断念理由は、子どもの健康状態に明らかな悪化が見られることです。多くの親が共通して経験する問題として、以下のような事例が報告されています:

貧血による症状出現:1歳を過ぎたころから、子どもの顔色が明らかに悪くなり、活動性も著しく低下したケースがあります。血液検査の結果、重度の鉄欠乏性貧血が判明し、医師から強い警告を受けて西原式を中止した家庭も少なくありません。

成長の明らかな停滞:体重が数か月間全く増加せず、身長の伸びも同年代と比べて明らかに遅くなったケースでは、親の不安も頂点に達します。特に、他の子どもと遊ぶ場面で体力の差が顕著に表れることで、現実を受け入れざるを得なくなる家庭が多いようです。

免疫力の低下:頻繁な風邪や感染症の罹患により、子どもが常に体調不良に悩まされるケースも報告されています。軽微な風邪でも長期化し、入院を余儀なくされる場合もあり、西原式の効果に対する疑問が生じます。

発達の遅れ:言語発達や運動発達の明らかな遅れが確認されたとき、多くの親は大きなショックを受けます。特に、同年代の子どもとの差が顕著になる1歳半頃に、変更を決断する家庭が多いようです。

子どもの要求に応じた変更例

子ども自身が示す食べ物への強い関心や欲求が、親の心境変化につながることも多くあります。以下のような子どもの行動や反応が、西原式の見直しのきっかけとなっています:

食べ物への異常な執着:親の目を盗んで食べ物に手を伸ばしたり、他の子どもが食べている様子を見つめ続けたりする行動が見られると、多くの親は罪悪感を感じるようになります。特に、きゅうりのスティックなどの生野菜を隠れて食べようとする行動は、子どもの深刻な栄養不足を示すサインと受け取られます。

常時の空腹感:哺乳瓶の乳首を噛み切るほどの強い吸引行動や、食事時間でなくても常にミルクを欲しがる様子は、慢性的な空腹状態を示しています。このような状態が続くことで、親は「子どもが本当に満たされていない」ことを実感するようになります。

情緒の不安定さ:食事制限によるストレスが、夜泣きや情緒不安として現れることがあります。特に、食事の場面で激しく泣いたり、他の子どもの食事を見て落ち着かなくなったりする行動は、親にとって大きな負担となります。

自然な発達欲求の表れ:1歳を過ぎると、多くの子どもは自然に固形食に関心を示します。よだれの増加、咀嚼のようなd 口の動き、食べ物を見つめる集中した表情などは、発達段階に応じた自然な反応です。これらの反応を抑制し続けることに、多くの親が疑問を感じるようになります。

西原式から通常の離乳食への移行方法

西原式から通常の離乳食に移行する際は、慎重で段階的なアプローチが必要です。長期間の制限により、子どもの消化機能や噛む力が未発達な状態にあるため、急激な変化は避けなければなりません。

段階的な食材導入のコツ

西原式を実践していた子どもに対しては、年齢に関係なく、離乳食の初期段階から再開する必要があります。以下のような段階的アプローチが推奨されます:

第1段階(初期離乳食相当):滑らかにすりつぶした状態の食品から開始し、10倍がゆや根菜類のペーストなど、消化に良い食材を選びます。最初は1日1回、小さじ1杯程度から始め、子どもの反応を慎重に観察します。

第2段階(中期離乳食相当):舌でつぶせる固さの食品に徐々に移行し、豆腐や白身魚などのタンパク質を少量ずつ導入します。この時期には、1日2回の食事リズムを確立することを目指します。

第3段階(後期離乳食相当):歯ぐきでつぶせる固さの食品に移行し、多様な食材を取り入れていきます。手づかみ食べを促進し、food 自立への基礎を築きます。

第4段階(完了期相当):家族の食事に近い内容に移行し、1日3回の食事リズムを完全に確立します。この頃には、食事から主要な栄養を摂取できるようになります。

移行期間中は、栄養状態や成長の状況を定期的にモニタリングし、必要に応じて栄養補助食品の使用も検討します。特に鉄分やビタミンDなどの不足しがちな栄養素については、医師の指導の下で適切な補完を行うことが重要です。

胃腸に負担をかけない進め方

長期間の制限により、子どもの消化機能は未発達な状態にあるため、胃腸に優しい方法での移行が不可欠です:

消化しやすい食材の選択:米がゆ、よく煮た根菜類、白身魚など、消化に良い食材から開始します。乳製品や小麦製品、脂質の多い食材は後回しにし、段階的に導入していきます。

十分な加熱と細かい刻み:食材は十分に加熱し、年齢に比べて細かく刻むことで、消化の負担を軽減します。生野菜や半熟の食材は避け、完全に火を通したものを提供します。

少量頻回の食事:一度に大量の食事を摂取することは避け、少量ずつ頻繁に与えることで、胃腸への負担を分散します。最初は1回の食事量を通常の半分程度に抑え、徐々に増やしていきます。

水分補給の配慮:固形食の摂取開始に伴い、適切な水分補給も重要になります。母乳やミルク以外の水分(湯冷まし、薄い麦茶など)も少しずつ取り入れ、脱水のリスクを避けます。

移行過程では、下痢や便秘、嘔吐などの消化器症状に注意を払い、症状が見られた場合は一時的に食材を制限し、医師に相談することが必要です。また、アレルギー反応の可能性もあるため、新しい食材を導入する際は平日の午前中に行い、万が一の場合に医療機関を受診できるよう配慮することが重要です。

アレルギー予防の最新科学と代替案

西原式が提唱するアレルギー予防理論に対して、現代医学は豊富な科学的根拠に基づいた、より効果的で安全な代替案を示しています。近年の研究により、従来の考え方が大きく覆される発見も多くあります。

現代医学によるアレルギー予防法

最新の医学研究は、アレルギー予防に関して従来の常識を覆すような知見を数多く提供しています。これらの知見は、科学的根拠に基づいており、実際の臨床現場でも効果が確認されています。

適切な離乳食開始時期の研究

大規模な国際的研究により、離乳食の開始時期とアレルギー発症の関係が明らかになっています。特に注目すべき研究として、以下のような成果が報告されています:

LEAP研究:イギリスで行われたピーナッツアレルギーに関する研究では、生後4〜11か月でピーナッツを摂取した群は、5歳まで摂取を避けた群と比較して、ピーナッツアレルギーの発症率が81%も低いという結果が示されました。この研究により、早期摂取がアレルギー予防に有効であることが証明されました。

EAT研究:同じくイギリスで実施された研究では、6つの主要なアレルゲン(ピーナッツ、卵、牛乳、ごま、小麦、魚)について、生後3か月から少量ずつ摂取した群は、通常の時期から摂取した群と比較して、食物アレルギーの発症率が67%低下することが示されました。

これらの研究結果は、西原式の理論とは正反対の結果を示しており、適切な時期からの多様な食材摂取がアレルギー予防に有効であることを明確に示しています。WHO(世界保健機関)や各国の小児科学会も、これらの研究結果を受けて、従来の「遅延導入」方針を見直し、「適時導入」を推奨するようになりました。

皮膚バリア機能とアレルギーの関係

近年の研究で最も注目されているのは、皮膚を通じたアレルギー感作のメカニズムです。この発見は、食物アレルギーの発症メカニズムに関する理解を根本的に変えました:

二重抗原暴露仮説:皮膚を通じて抗原(アレルゲン)に暴露されることで感作が起こり、その後口から同じ抗原を摂取することでアレルギー反応が生じるという理論です。この仮説は、アトピー性皮膚炎のある乳児が食物アレルギーを発症しやすいという事実を説明しています。

皮膚バリア機能の重要性:アトピー性皮膚炎などで皮膚のバリア機能が低下していると、空気中に浮遊している食物由来のタンパク質が皮膚から侵入し、感作を引き起こすことが明らかになっています。例えば、家庭でパンを焼いていると小麦粉の微粒子が空気中に舞い、傷ついた皮膚から侵入することで小麦アレルギーが発症する可能性があります。

経口摂取による耐性獲得:一方で、口から摂取された食物は、腸管免疫系による耐性獲得機序が働くため、アレルギーを予防する効果があることが分かっています。これは、西原式が主張する「経口摂取によるアレルギー発症」とは真逆の機序です。

これらの知見に基づき、現在のアレルギー予防策は以下のような方針に変化しています:

- 皮膚のケアを徹底し、バリア機能を維持する

- アトピー性皮膚炎がある場合は早期治療を行う

- 離乳食は適切な時期から開始し、多様な食材を摂取する

- 極端な食事制限は避ける

バランスの取れた離乳食のすすめ

現代の科学的知見に基づく離乳食のアプローチは、バランスと多様性を重視しています。単一の理論に固執するのではなく、子どもの個性と発達段階に応じた柔軟な対応が推奨されています。

月齢に応じた段階的進行

現代の離乳食ガイドラインでは、子どもの発達段階に応じた段階的な進行が重視されています。これは、消化機能や咀嚼機能の発達に合わせて食事内容を調整することで、最適な栄養摂取と機能発達を促進するアプローチです:

生後5〜6か月(離乳初期):

- 消化しやすいペースト状の食品から開始

- 米がゆ、野菜のうらごし、果物のうらごしなど

- 1日1回から始めて、慣れてきたら2回へ増加

- 母乳やミルクは従来通り継続

生後7〜8か月(離乳中期):

- 舌でつぶせる程度の固さに移行

- 豆腐や魚などのタンパク質を導入

- 1日2回の食事リズムを確立

- 主な栄養源はまだ母乳やミルク

生後9〜11か月(離乳後期):

- 歯ぐきでつぶせる固さの食品へ

- 手づかみ食べを促進

- 1日3回の食事リズムへ移行

- 栄養の50〜70%を離乳食から摂取

生後12〜18か月(離乳完了期):

- 歯ぐきで噛める固さの食品

- 家族と同じような食事内容に近づける

- 主な栄養源を離乳食に移行

- 母乳やミルクは補助的な役割

この段階的アプローチは、子どもの発達に無理をかけることなく、必要な栄養を確保し、将来の健康的な食習慣の基礎を築くことを目的としています。

多様な食材を取り入れる重要性

現代栄養学では、できるだけ多様な食材を幼児期から摂取することの重要性が強調されています。これは、栄養バランスの確保だけでなく、味覚や食文化の発達、そしてアレルギー予防の観点からも重要です:

栄養素の相互作用:様々な食材から得られる栄養素は、相互に作用し合って初めて最大の効果を発揮します。単一の食材や限定的な食材のみでは、必要な栄養素をバランス良く摂取することは困難です。

味覚の発達:幼児期に多様な味を経験することで、豊かな味覚が形成されます。この時期は「味覚の敏感期」とも呼ばれ、生涯にわたる食の好みが決まる重要な時期です。

食文化の継承:多様な食材や調理法に触れることで、文化的な食の豊かさを次世代に継承することができます。これは、グローバル化が進む現代において、アイデンティティの形成にも重要な役割を果たします。

腸内細菌叢の形成:多様な食材を摂取することで、腸内細菌叢の多様性が促進されます。これは、免疫機能の発達や健康維持に重要な役割を果たすことが近年の研究で明らかになっています。

現代的なアプローチでは、以下のような食材の多様性を推奨しています:

- 様々な穀類(米、小麦、とうもろこしなど)

- 多種類の野菜(色とりどりの野菜を意識的に選択)

- さまざまなタンパク質源(魚、肉、豆類、卵など)

- 季節性を考慮した食材選択

- 文化的背景を考慮した食材の導入

このような多様性を重視したアプローチは、西原式の極端な制限とは対照的であり、現代の科学的知見に基づいた、より現実的で効果的な方法と言えるでしょう。