電気毛布なしでは眠れないという悩みを抱える人は年々増加しています。特に関東地方でも冬場に電気毛布を一晩中つけっぱなしにしないと熟睡できない人が多くいます。

体格がよく普段は暑がりなのに就寝時だけ極度に寒がる人や、20代から長年電気毛布を愛用している人に共通する特徴があります。このような状態は体温調節機能の低下が原因となっている場合が多く、適切な対策を取ることで改善できます。電気毛布に依存した睡眠から脱却するための具体的な方法と、安全な使用方法について詳しく解説します。

電気毛布に依存してしまう人の特徴と原因

電気毛布に依存する人には明確な特徴があります。普通の毛布2枚と羽毛布団を使っても朝方に寒さで目覚めてしまう人や、電気毛布のスイッチを切られると翌日風邪をひいてしまう人が該当します。

身長182cmのがっちりした体型で学生時代にスポーツをしていた人でもこの症状に悩まされることがあり、体格や性別に関係なく発症します。興味深いことに、日中は冷たい飲み物を好む暑がりの人でも就寝時だけは電気毛布が必要になる場合があります。

冷え性で体温調節機能が低下している人の特徴

冷え性による体温調節機能の低下は電気毛布依存の主要な原因となります。通常の人であれば布団に入った時は寒くても徐々に体温で暖まりますが、機能が低下した人は自分の体温だけでは十分な暖かさを得られません。夜中に体が冷たくなって目が覚める経験を繰り返すうちに、電気毛布なしでは安眠できない状態に陥ります。

北国在住でなくても関西や関東といった比較的温暖な地域でも同様の症状が現れることがあります。冬場になると10月頃から電気毛布が必要になる人もおり、温度設定を最大にしても物足りなさを感じる場合があります。このような状態では湯たんぽを使っても夜明け前には効力が薄れてしまい、根本的な解決には至りません。

体温調節機能が正常な人と比較すると、冷え性の人は就寝中に体温が下がりすぎる傾向があります。健康な人であれば夜間に体温が自然に下がることで深い眠りに入れますが、過度に体温が下がると逆に睡眠の質が悪化してしまいます。

筋肉質でも就寝時だけ寒がる人の体質

筋肉質で普段は暑がりの人でも就寝時だけ寒がるという矛盾した症状が現れることがあります。日中の活動時は筋肉から発生する熱で体温を維持できますが、就寝時は筋肉の活動が低下するため体温が急激に下がります。特に代謝が高い人ほど活動時と安静時の体温差が大きくなる傾向があります。

冬でも冷たい飲み物を好んで飲む人や、普段から薄着で過ごす人にこの症状が多く見られます。体の表面は暖かく感じても内臓の冷えが強い場合があり、横になることで血流が変化して冷えを強く感じるようになります。このタイプの人は電気毛布を使用することで内臓から暖まることができ、安眠を得られるようになります。

運動習慣がある人でも就寝時の冷えに悩まされることがあり、これは筋肉量と冷え性が必ずしも相関しないことを示しています。むしろ筋肉質の人は基礎代謝が高いため、就寝時の代謝低下による体温の落差をより強く感じる可能性があります。

20代から長期間電気毛布を使い続けている人の傾向

20代から電気毛布を使い続けている人は、年齢を重ねるにつれて依存度が高くなる傾向があります。長期間の使用により体の自然な体温調節機能が低下し、電気毛布なしでは適切な体温を維持できなくなります。物心つく前から電気毛布を使用している人の中には、50年近く愛用している例もあります。

若い頃から習慣化された電気毛布の使用は、体質を根本的に変化させてしまう場合があります。本来人間が持っている体温調節機能は使わなければ徐々に衰えていき、外部からの加温に依存するようになります。このため電気毛布を取り上げられると体調不良を起こしたり、風邪をひきやすくなったりします。

長期使用者の多くは就寝前に電気毛布で布団を暖め、就寝時も弱設定で一晩中使用しています。中には温度設定を最大にしても満足できない人もおり、複数の電気毛布を併用する場合もあります。このような状態になると代替手段での対応が困難になり、段階的な改善が必要となります。

電気毛布なしでは眠れなくなる身体的要因

電気毛布への依存は単なる心理的な問題ではなく、明確な身体的要因があります。長期間の使用により体温調節中枢の機能が低下し、自律神経のバランスが崩れることで自然な体温維持が困難になります。健康な人であれば布団の中で体温が上昇し保温されますが、依存状態の人は外部からの加温がないと適切な体温を維持できません。

電気毛布なしで就寝すると夜中に何度も目が覚める症状が現れます。体が冷たくなって目覚めてから2時間程度寝付けない状態が続き、翌日の体調に大きく影響します。このような経験を繰り返すことで電気毛布への依存度がより強くなり、悪循環に陥ってしまいます。

医学的には電気毛布の長時間使用により発汗機能や血管の収縮・拡張機能が低下することが知られています。正常な体温調節では血管の拡張により熱を放散し、収縮により熱を保持しますが、この機能が衰えると体温の微調整ができなくなります。

体温調節機能の低下により自然な保温ができない状態

体温調節機能が低下すると、人間本来の保温メカニズムが正常に働かなくなります。健康な状態では就寝時に末梢血管が収縮して体の中心部の温度を維持しますが、機能が低下すると血管の反応が鈍くなり体温が過度に低下します。このため外部からの継続的な加温が必要となり、電気毛布への依存が生まれます。

褐色脂肪組織の活動も低下することがあり、体内で熱を産生する能力が衰えます。通常であれば寒冷刺激により褐色脂肪組織が活性化して熱を産生しますが、電気毛布に依存した生活ではこの機能が使われずに退化してしまいます。結果として自分の体だけでは十分な暖かさを得られなくなります。

体温調節機能の低下は年齢とともに進行しますが、電気毛布の長期使用により加速される場合があります。特に就寝時の体温調節は覚醒時よりも複雑なメカニズムが関与しているため、一度機能が低下すると回復に時間がかかります。

電気毛布の熱に慣れて普通の寝具では物足りない感覚

電気毛布の一定温度の熱に慣れてしまうと、普通の寝具による自然な暖まり方では物足りなく感じるようになります。電気毛布は常に一定の温度を維持するため、体は温度変化に対応する必要がありません。このため自然な体温の上下に体が対応できなくなり、電気毛布なしでは快適さを感じられません。

人間の体温は1日を通して変化しており、就寝時には体温が下がることで深い眠りに入ります。しかし電気毛布により体温が一定に保たれると、この自然なリズムが乱れてしまいます。結果として電気毛布の温度設定に依存した睡眠パターンが形成され、それ以外の環境では熟睡できなくなります。

温度感覚の閾値も変化し、以前は暖かく感じていた温度では寒く感じるようになります。これは感覚神経の適応現象であり、より高い温度でないと暖かさを感じられない状態です。このため電気毛布の温度設定も徐々に高くなる傾向があり、依存度がより深刻になっていきます。

電気毛布を一晩中使用する健康リスクと注意点

一晩中電気毛布を使用することには複数の健康リスクが伴います。低温やけどや脱水症状といった直接的な危険性から、体温調節機能の低下という長期的な影響まで様々な問題があります。

医療関係者の間では電気毛布の長時間使用に対する懸念が高まっており、適切な使用方法の啓発が進められています。安全性を考慮した使用方法を理解することで、リスクを最小限に抑えながら快適な睡眠を得ることができます。

低温やけどと脱水症状の危険性

電気毛布による低温やけどは体温より少し高い温度に長時間さらされることで発症します。通常のやけどと異なり痛みを感じにくいため気付きにくく、重篤な症状に発展する場合があります。特に就寝中は無意識の状態のため、異常を感じても対処が遅れがちです。シーツの下に電気毛布を敷いている場合でも、長時間の接触により皮膚にダメージを与える危険性があります。

脱水症状も深刻な問題です。電気毛布により体温が上昇し続けると発汗量が増加し、就寝中に大量の水分が失われます。高齢者や子供では特に危険性が高く、重篤な脱水により生命に関わる状況になる場合もあります。のどの渇きを感じても就寝中は水分補給が困難なため、症状が進行しやすい環境にあります。

一晩中つけっぱなしの使用では軽いジョギングをしている状態が続いているとも言われ、心臓への負担も懸念されます。就寝時は本来安静状態になるべき時間帯に体が活動状態に近い状態が続くため、疲労回復が妨げられる可能性があります。

長時間の使用による低温やけどの発症メカニズム

低温やけどは44度程度の比較的低い温度でも長時間接触することで発症します。電気毛布の温度は体温より高く設定されているため、長時間の使用により皮膚の深部まで熱が浸透し組織が損傷します。就寝中は体の位置が固定されるため、同じ部位が継続的に加温され続けることでリスクが高まります。

皮膚の感覚が鈍い部位や血流が悪い部位では特に注意が必要です。腰部や肩甲骨周辺など骨が突出している部分は圧迫により血流が悪くなりやすく、低温やけどが発症しやすい場所です。電気毛布の熱線が集中している部分では局所的に温度が高くなることがあり、より短時間でやけどを起こす危険性があります。

低温やけどの症状は初期段階では軽微な赤みや違和感程度ですが、進行すると水疱形成や潰瘍形成に至ります。深部組織まで損傷している場合は治癒に長期間を要し、瘢痕を残すことがあります。痛みを感じにくいため発見が遅れがちで、気付いた時には重篤な状態になっている場合が多いです。

夜間の脱水症状が引き起こす健康被害

夜間の脱水症状は日中の脱水よりも深刻な健康被害をもたらします。就寝中は意識がないため水分補給ができず、脱水が進行しやすい環境にあります。電気毛布により体温が上昇すると発汗量が増加し、通常の就寝時よりも多くの水分が失われます。特に口呼吸をする人では呼気からの水分蒸発も加わり、脱水が加速します。

脱水症状の初期段階では皮膚の乾燥やのどの渇きが現れますが、進行すると血液濃縮により循環器系に負担がかかります。血液の粘性が高くなることで血流が悪化し、脳梗塞や心筋梗塞のリスクが高まります。高齢者では特にこのリスクが高く、軽度の脱水でも重篤な合併症を引き起こす可能性があります。

電気毛布使用時の脱水は気付きにくいという特徴があります。室温が低いため発汗を自覚しにくく、のどの渇きも感じにくい場合があります。朝起きた時に口の中がカラカラになっていたり、皮膚がカサカサしている場合は夜間脱水の症状と考えられます。継続的な脱水状態は腎機能にも悪影響を与え、長期的な健康問題につながる恐れがあります。

電磁波の影響と安全性の考え方

電気毛布から発生する電磁波について心配する声がありますが、現在販売されている製品の多くは電磁波抑制機能を備えています。電磁波の人体への影響については科学的に明確な結論は出ていませんが、長時間体に密着して使用する製品のため注意深く検討する必要があります。距離の2乗に反比例して影響が減少するため、体に近い位置で使用する電気毛布は他の電気製品よりも注意が必要とされています。

電磁波を完全に避けることは現代生活では困難ですが、可能な限り曝露を減らすという予防的なアプローチが推奨されています。電気毛布以外にも携帯電話や電子レンジなど様々な電気製品から電磁波が発生しているため、総合的な対策を考える必要があります。寝室では特に長時間過ごすため、電磁波の発生源を減らすことが重要です。

電磁波対策としては使用時間の短縮が最も効果的です。就寝前に布団を暖めるために使用し、実際に就寝する時は電源を切ることで曝露時間を大幅に減らすことができます。

電磁波カット機能付き電気毛布の効果

最新の電気毛布には電磁波カット機能が搭載されており、従来品と比較して電磁波の発生を大幅に抑制しています。この機能は特殊な回路設計やシールド材の使用により実現されており、電磁波の発生量を従来品の10分の1以下に削減している製品もあります。電磁波カット機能付きの製品では磁場の発生を抑制する技術が使われており、より安全な使用が可能となっています。

電磁波カット機能の効果は第三者機関による測定で確認されており、消費者にとって信頼性の高い情報が提供されています。ただし完全に電磁波をゼロにすることは技術的に困難であり、あくまで従来品と比較して大幅に削減されているという理解が重要です。価格は従来品よりも高くなりますが、長期間使用することを考慮すると投資価値があります。

電磁波カット機能付きの製品を選ぶ際は、認証マークや測定データを確認することが重要です。メーカーにより技術や性能に差があるため、比較検討して最適な製品を選択する必要があります。機能だけでなく温度制御や安全機能も総合的に評価して選ぶことが推奨されます。

医療関係者が推奨する安全な使用時間

医療関係者の多くは電気毛布の連続使用時間を制限することを推奨しています。就寝前の1〜2時間程度布団を暖めるために使用し、実際に就寝する際は電源を切ることが最も安全な使用方法とされています。この方法により低温やけどや脱水症状のリスクを大幅に軽減できるとともに、電磁波への曝露時間も最小限に抑えることができます。

連続使用が必要な場合でも最低限の温度設定にとどめ、定期的に電源を切る時間を設けることが推奨されています。タイマー機能を活用して2〜3時間おきに電源が切れるように設定し、必要に応じて再度電源を入れるという使用方法も有効です。このような断続的な使用により体への負担を軽減しながら暖かさを確保できます。

医療現場では電気毛布による低温やけどの症例が多数報告されており、特に高齢者や感覚機能が低下している患者では重篤な症例が見られています。このため医療関係者は電気毛布の使用時間制限と定期的な皮膚観察の重要性を強く訴えています。家庭での使用においても同様の注意が必要であり、安全性を最優先に考えた使用方法を実践することが重要です。

電気毛布の正しい使い方と温度設定

電気毛布を安全に使用するためには適切な温度設定と使用方法を理解することが重要です。就寝前の準備段階から就寝中の管理まで、段階的な温度調節により快適性と安全性を両立できます。

現代の電気毛布には多様な機能が搭載されており、使用者の睡眠パターンに合わせた自動制御が可能になっています。これらの機能を適切に活用することで、より安全で快適な睡眠環境を実現できます。

就寝前の布団温めから就寝時の温度調節まで

電気毛布の基本的な使用方法は就寝の1時間前から布団を暖め始めることです。この時間帯は強めの温度設定で布団全体を効率的に暖めます。布団に入る直前に温度を弱設定に変更し、体温と電気毛布の温度差を適切に保ちます。この段階的な温度調節により快適な入眠環境を作ることができます。

就寝時の理想的な設定温度は個人差がありますが、体温より2〜3度高い程度が適当とされています。あまり高温に設定すると発汗や脱水の原因となるため注意が必要です。室温や布団の種類によっても適切な温度は変化するため、その日の条件に応じて微調整することが重要です。

電気毛布には敷きタイプと掛けタイプがありますが、安全性を考慮すると敷きタイプの使用が推奨されています。敷きタイプでは体重により熱が分散されにくく、局所的な過熱を避けることができます。シーツの下に設置することで直接肌に触れることがなく、低温やけどのリスクを軽減できます。

布団に入るまでは強設定で温め就寝時は弱設定にする方法

効率的な布団の暖め方として、就寝1時間前から強設定で電気毛布を作動させる方法があります。この時間帯は布団の中に人がいないため高温設定でも安全であり、布団全体を均一に暖めることができます。羽毛布団や毛布といった保温性の高い寝具を使用している場合は30分程度でも十分な効果が得られます。

布団に入る直前には必ず弱設定に変更します。強設定のまま就寝すると体温が過度に上昇し、発汗や脱水の原因となります。弱設定では体温と電気毛布の温度差が適度に保たれ、自然な体温調節機能を妨げることなく暖かさを維持できます。この温度差の管理が快適な睡眠のポイントです。

温度調節のタイミングは就寝習慣と連動させることが効果的です。歯磨きや着替えなどの就寝準備を始める時に弱設定に変更し、布団に入る頃には適切な温度になるように調整します。習慣化することで忘れることなく安全な使用を継続できます。室温が特に低い日は弱設定でも複数段階の調整ができる製品を選ぶと便利です。

タイマー機能を活用した朝方の温度管理

朝方は体温が最も低下する時間帯のため、この時期に合わせた温度管理が重要です。タイマー機能を活用して起床1時間前に電気毛布が再び作動するように設定することで、朝の冷え込みによる目覚めの悪さを防ぐことができます。深夜から早朝にかけては電源を切り、朝方のみ再加温するという使用方法により安全性と快適性を両立できます。

現代の電気毛布に搭載されているタイマー機能は複数の時間設定が可能であり、使用者の睡眠パターンに合わせた細かな調整ができます。就寝後2時間で一度電源が切れ、起床前1時間で再び電源が入るという設定により、最も危険性の高い深夜帯の連続使用を避けることができます。このような断続的な使用方法は体温調節機能への影響も最小限に抑えられます。

朝方の再加温時も弱設定を基本とし、室温や体調に応じて調整します。起床時刻が不規則な場合は複数のタイマー設定を組み合わせることで対応できます。週末と平日で異なる設定を保存できる機種もあり、生活パターンに応じた使い分けが可能です。タイマー機能を活用することで電気代の節約効果も期待できます。

体温変化に合わせた温度制御機能の活用

人間の体温は睡眠中に複雑な変化を示し、入眠時は上昇し深睡眠時は低下します。最新の電気毛布にはこの体温変化に合わせて自動的に温度を調整する機能が搭載されており、より自然な睡眠環境を提供できます。従来の一定温度での加温と比較して、体温調節機能への影響を最小限に抑えながら快適性を維持できる画期的な技術です。

体温変化対応機能では入眠時は比較的高めの温度設定とし、深睡眠期には温度を下げ、覚醒前には再び温度を上げるという制御を行います。この温度パターンは健康な人の自然な体温変化に合わせて設計されており、電気毛布を使用しながらも正常な睡眠リズムを維持できます。価格は従来品より高くなりますが、健康面への配慮を考慮するとメリットは大きいです。

温度制御機能付きの製品を使用する際は初期設定を適切に行うことが重要です。使用者の年齢、性別、体型などの個人情報を入力することで、より精密な温度制御が可能になります。使用開始から数日間は睡眠の質や朝の体調をチェックし、必要に応じて設定を微調整することが推奨されています。

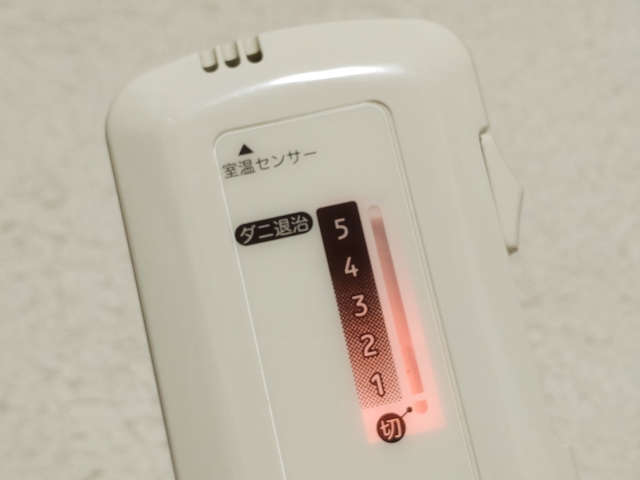

最新の電気毛布の自動温度調節システム

最新の電気毛布に搭載されている自動温度調節システムは、センサー技術とマイクロプロセッサーの組み合わせにより実現されています。体表面温度や室温を継続的に監視し、予め設定されたアルゴリズムに基づいて最適な温度に自動調整します。このシステムにより使用者は温度設定を気にすることなく、安全で快適な睡眠を得ることができます。

温度センサーは複数箇所に配置されており、体の部位による温度差も考慮した制御が行われます。足元は他の部位よりも冷えやすいため高めの温度に設定し、胴体部分は適度な温度に調整するという具合に、きめ細かな温度管理が実現されています。使用者の動きも感知して、寝返りによる体位変化に応じた温度調整も自動的に行われます。

自動温度調節システムは学習機能も備えており、使用者の睡眠パターンや好みの温度を記憶して徐々に最適化されていきます。使用開始当初は標準的な設定で動作しますが、継続使用により個人に特化した温度制御パターンが構築されます。この機能により長期使用するほど快適性が向上するという特徴があります。

睡眠サイクルに応じた温度設定の重要性

人間の睡眠は約90分周期でレム睡眠とノンレム睡眠を繰り返しており、それぞれの段階で最適な体温が異なります。ノンレム睡眠時は体温が下がることで深い眠りに入れるため、この時期の過度な加温は睡眠の質を低下させます。レム睡眠時は体温調節機能が低下するため、適度な外部からの保温が必要になります。睡眠サイクルに応じた温度設定により、自然な睡眠リズムを維持しながら快適性を確保できます。

睡眠の各段階における最適温度は個人差がありますが、一般的には入眠時に高め、深睡眠時に低め、覚醒前に再び高めという変化が理想的とされています。従来の一定温度による加温ではこの自然なリズムが阻害され、浅い眠りが続いたり中途覚醒が頻発したりする原因となります。適切な温度変化により深い眠りを確保し、朝の目覚めも改善されます。

睡眠サイクルに対応した温度設定を行うためには、就寝時刻と起床時刻を正確に入力することが重要です。不規則な生活パターンの場合は平均的な睡眠時間を基準に設定し、必要に応じて手動で調整します。睡眠日記をつけて睡眠の質と温度設定の関係を記録することで、より精密な調整が可能になります。

電気毛布に頼らない暖かい睡眠環境の作り方

電気毛布への依存から脱却するためには、代替手段による暖かい睡眠環境の構築が不可欠です。適切な寝具の選択と配置、補助的な暖房器具の活用、室温管理などを組み合わせることで、電気毛布なしでも快適な睡眠を実現できます。

これらの方法は電気毛布と比較して初期費用はかかりますが、長期的には電気代の節約効果があり、健康面でのメリットも大きいです。段階的に導入することで、体を徐々に自然な保温方法に慣らしていくことができます。

寝具の選び方と重ね方による保温効果の向上

寝具による保温効果を最大化するためには、材質の選択と重ね方の順番が重要です。羽毛布団は最も保温効果が高い寝具の一つですが、正しい使い方をしなければその性能を発揮できません。毛布との組み合わせ方や敷寝具の材質により、電気毛布に匹敵する暖かさを得ることができます。

寝具のサイズ選択も保温効果に大きく影響します。体格に対して小さすぎる寝具では隙間から冷気が入り込み、保温効果が大幅に低下します。特に身長が高い人では足先が布団から出てしまうことが多く、これが冷えの主要な原因となっています。適切なサイズの寝具を選ぶことで劇的な改善が期待できます。

寝具の品質も重要な要素です。安価な羽毛布団では羽毛の含有率が低く、十分な保温効果が得られない場合があります。ダウン95%以上、重量1.5kg以上の高品質な羽毛布団を選ぶことで、電気毛布なしでも十分な暖かさを確保できます。初期投資は高額になりますが、耐久性と保温効果を考慮すると費用対効果は高いです。

羽毛布団を肌に近い位置に配置する正しい使い方

羽毛布団の保温メカニズムは体温で暖められた空気を羽毛の間に蓄積することにあります。このため羽毛布団は肌に最も近い位置に配置することで最大の効果を発揮します。従来多くの人が行っている毛布を下にして羽毛布団を上にかける方法では、羽毛布団が体温を直接受け取れないため保温効果が半減してしまいます。

正しい配置順序は下から順に、シーツ、羽毛布団、毛布となります。この配置により体温が直接羽毛布団に伝わり、暖められた空気が羽毛の間に効率的に蓄積されます。毛布は羽毛布団で蓄えられた暖かい空気が外に逃げるのを防ぐ役割を果たし、全体の保温効果を向上させます。

羽毛布団の性能を最大限に活用するためには、布団を圧迫しないことも重要です。重い毛布を何枚も重ねると羽毛がつぶれて空気層が失われ、保温効果が低下します。軽量で保温性の高い毛布を1枚使用することで、羽毛布団の性能を損なうことなく保温効果を高められます。定期的に羽毛布団を干してふっくらとした状態を維持することも重要です。

ロングサイズの寝具で全身を包み込む保温方法

身長が180cmを超える人では標準サイズの寝具では足先が露出してしまい、局所的な冷えが全身の体感温度を下げてしまいます。ロングサイズ(230cm)の寝具を使用することで全身をすっぽりと包み込み、隙間からの冷気の侵入を完全に防ぐことができます。この改善だけで電気毛布への依存度を大幅に軽減できる場合があります。

ロングサイズの寝具は毛布と羽毛布団の両方を揃える必要があります。どちらか一方だけをロングサイズにしても効果は限定的であり、全体のバランスを考慮した選択が重要です。幅についても個人の体格や寝相に応じて適切なサイズを選ぶ必要があり、狭すぎると寝返りの際に寝具がずれて保温効果が低下します。

ロングサイズの寝具は重量も増加するため、取り扱いが困難になる場合があります。特に羽毛布団では重量の増加により羽毛の偏りが生じやすくなることがあります。定期的なメンテナンスと適切な保管方法により、長期間にわたって性能を維持することができます。価格は標準サイズより高くなりますが、快適性の向上を考慮すると十分な価値があります。

ムートンやボア素材のシーツによる接触温感の改善

肌に直接触れるシーツの材質は体感温度に大きく影響します。綿や麻などの天然繊維は通気性に優れていますが冬場は冷たく感じられるため、保温性の高い素材に変更することで大幅な改善が期待できます。ムートンやボア素材のシーツは接触した瞬間から暖かさを感じられ、電気毛布なしでも快適な就寝環境を提供します。

ムートンシーツは天然の羊毛を使用しており、優れた保温性と調湿性を備えています。羊毛の繊維構造により空気層が形成され、体温を効率的に保持します。天然素材のため肌触りが良く、アレルギー反応も起こりにくいという利点があります。価格は高めですが耐久性があり、適切な手入れにより長期間使用できます。

ボア素材のシーツは合成繊維製で価格が手頃であり、手入れも簡単です。起毛した表面により空気層が形成され、接触温感が大幅に改善されます。洗濯機で丸洗いできるため衛生的に使用でき、複数枚を交換しながら使用することも可能です。ただし静電気が発生しやすいため、柔軟剤の使用や湿度管理に注意が必要です。

湯たんぽと布団乾燥機を使った代替暖房方法

電気毛布の代替手段として湯たんぽと布団乾燥機の組み合わせが効果的です。これらの器具を適切に使用することで、電気毛布と同等以上の暖かさを得ることができます。電磁波の心配がなく、低温やけどのリスクも適切な使用により回避できるため、安全性の面でも優れています。

湯たんぽは古典的な暖房器具ですが、現代でも高い効果を発揮します。適切な温度管理と保護具の使用により安全に使用でき、朝まで暖かさが持続します。布団乾燥機は就寝前の布団暖めに最適であり、布団全体を均一に暖められるという利点があります。

これらの器具の併用により、就寝前の準備から朝までの保温まで、電気毛布に頼らない包括的な暖房システムを構築できます。初期費用は必要ですが、ランニングコストは電気毛布より安く、長期的には経済的です。

湯たんぽの安全な使い方と低温やけど防止策

湯たんぽによる低温やけどは電気毛布と同様に深刻な問題となっており、適切な使用方法を理解することが重要です。湯たんぽの温度は沸騰したお湯ではなく70〜80度程度のお湯を使用し、専用カバーに加えてバスタオルでさらに包むことで直接的な熱接触を避けます。足元から少し離れた位置に設置し、就寝中に無意識に抱え込まないよう注意が必要です。

現代の湯たんぽは材質や形状が多様化しており、安全性を重視した製品が多数販売されています。樹脂製の湯たんぽは金属製と比較して熱伝導率が低く、やけどのリスクを軽減できます。表面に凹凸加工が施された製品では接触面積が減り、局所的な過熱を防げます。容量は大きすぎると重量が増して取り扱いが困難になるため、1〜2リットル程度が適当です。

湯たんぽの効果を最大化するためには配置場所と時間管理が重要です。就寝1時間前に足元に設置して布団を暖め、就寝時には体から離れた位置に移動させます。2個の湯たんぽを使用する場合は足元と腰部に配置し、体の中心部を効率的に暖めることができます。明け方まで適度な暖かさが持続し、電気毛布に匹敵する効果が得られます。

布団乾燥機による就寝前の効果的な布団温め

布団乾燥機は就寝前の布団暖めに最適な器具であり、電気毛布の代替手段として高い効果を発揮します。使用方法は就寝30分〜1時間前に布団の中に温風を送り込み、布団全体を均一に暖めます。羽毛布団の場合は特に効果的であり、羽毛の間に暖かい空気が蓄積されて長時間にわたって暖かさが持続します。

布団乾燥機の利点は布団全体を暖められることであり、電気毛布のように局所的な加温ではないため体への負担が少ないです。湿気も同時に除去されるため、カビやダニの発生も抑制できます。冬場は暖房効果、夏場は除湿効果として年間を通して活用でき、投資効果が高い器具です。布団の材質を選ばず使用できるため、様々な寝具との組み合わせが可能です。

効果的な使用方法として、布団乾燥機の温風吹き出し口を足元側に設置し、暖かい空気が布団全体に行き渡るようにします。使用時間は布団の厚さや室温により調整しますが、30〜60分程度が目安となります。使用後は布団がほんわりと暖かく、コタツのような快適さが得られます。この暖かさは羽毛布団であれば朝まで持続し、電気毛布なしでも十分な睡眠環境を提供します。

室温管理とタイマー暖房による環境改善

寝室の室温管理は電気毛布への依存を減らすための重要な要素です。適切な室温設定と朝方の冷え込み対策により、布団の中だけでなく寝室全体の温度環境を改善できます。エアコンのタイマー機能やオイルファンヒーターなどの補助暖房を効果的に活用することで、電気毛布に頼らない快適な睡眠環境を構築できます。

室温管理では就寝時と起床時の温度差を考慮することが重要です。就寝時に室温が高すぎると寝苦しさを感じ、低すぎると布団に入っても寒さを感じます。朝方は体温が最も低下する時間帯のため、この時期に合わせた暖房管理により快適な目覚めを実現できます。

加湿も重要な要素であり、適度な湿度により体感温度を上げることができます。乾燥した空気では同じ温度でも寒く感じられるため、加湿器の併用により暖房効果を向上させることができます。

朝方の冷え込み対策としてのエアコンタイマー活用

朝方は1日の中で最も気温が低下する時間帯であり、この時期の冷え込みが電気毛布への依存を強めている場合があります。エアコンのタイマー機能を活用して起床1時間前から暖房を開始することで、寝室全体を暖めて快適な起床環境を作ることができます。この方法により電気毛布なしでも朝方の寒さを感じることなく目覚めることができます。

エアコンタイマーの設定は起床時刻に合わせて調整し、室温が18〜20度程度になるように温度設定します。あまり高温に設定すると布団を蹴飛ばしてしまい逆効果となるため、適度な温度管理が重要です。暖房開始時刻は部屋の断熱性能や外気温により調整が必要であり、実際の室温変化を確認しながら最適なタイミングを見つけることが大切です。

エアコン暖房と電気毛布を比較すると、エアコンは部屋全体を暖めるため体への負担が少なく、空気の循環により快適性が向上します。電気代についても夜間の数時間のみの使用であれば大幅な増加にはならず、電気毛布の連続使用と比較してもコスト面でのメリットがあります。タイマー機能により無駄な運転を避けることができ、省エネ効果も期待できます。

オイルファンヒーターによる穏やかな室温管理

オイルファンヒーターは輻射熱により部屋を穏やかに暖める暖房器具であり、電気毛布の代替手段として適しています。温風式の暖房と異なり空気の乾燥が少なく、静音性にも優れているため睡眠を妨げることがありません。表面温度もエアコンより低く設定されているため、やけどのリスクも少ない安全な暖房器具です。

オイルファンヒーターの利点は温度変化が緩やかなことであり、急激な温度上昇により睡眠が妨げられることがありません。オイルが暖まるまでに時間がかかりますが、一度暖まると長時間にわたって安定した暖房効果が持続します。タイマー機能も搭載されており、就寝前から起床時刻まで連続運転することで寝室全体の温度を一定に保つことができます。

寝室でのオイルファンヒーター使用時は安全性に十分注意する必要があります。寝具や衣類との距離を適切に保ち、転倒防止機能付きの製品を選択することが重要です。換気についても定期的に行う必要があり、一酸化炭素中毒の危険性があるガス式ではなく電気式を選ぶことが推奨されます。電気代は電気毛布より高くなりますが、部屋全体を暖められることを考慮すると費用対効果は高いといえます。

電気毛布依存からの脱却方法と体質改善

長年の電気毛布使用により依存状態に陥った人でも、適切な方法により段階的に脱却することが可能です。急激な変化は体調不良を引き起こす可能性があるため、時間をかけた漸進的なアプローチが重要です。

体質改善と生活習慣の見直しを並行して行うことで、自然な体温調節機能の回復を促進できます。パートナーとの協力も不可欠であり、理解と支援を得ながら取り組むことで成功率が向上します。

段階的な使用時間短縮による体温調節機能の回復

電気毛布への依存から脱却するためには、急激な使用中止ではなく段階的な時間短縮が効果的です。最初の週は就寝2時間後に電源が切れるようタイマー設定し、体が慣れてきたら4時間後、6時間後と徐々に延長していきます。この方法により体温調節機能を徐々に復活させながら、体調不良を最小限に抑えることができます。

使用時間の短縮と並行して室温や寝具の調整を行うことが重要です。電気毛布の使用時間を減らす分、他の保温方法で補完することで快適性を維持できます。湯たんぽや暖かいシーツの導入、室温の上昇などにより、電気毛布なしでも同等の暖かさを確保することが成功の鍵となります。

体温調節機能の回復には個人差があり、数週間から数ヶ月の期間が必要です。途中で体調不良を感じた場合は無理をせず、前の段階に戻って体を慣らし直すことが大切です。回復の兆候として、電気毛布なしでも中途覚醒が減少し、朝の体調が改善されることが挙げられます。

就寝時の電源オフから始める慣れさせ方

電気毛布依存からの脱却の第一段階として、就寝時の電源オフから始める方法があります。布団に入るまでは従来通り電気毛布で暖め、実際に就寝する際に電源を切ることから開始します。この方法では布団の中に蓄積された暖かさで数時間は快適に過ごすことができ、体への負担を最小限に抑えながら慣れさせることができます。

初期段階では夜中に寒さで目覚めることがありますが、その際は再び電源を入れても構いません。重要なのは完全に電気毛布を断つことではなく、使用時間を徐々に減らしていくことです。毎日少しずつでも電源オフの時間を延ばしていくことで、体温調節機能の回復を促進できます。個人差はありますが、1〜2週間程度で夜中の覚醒が減少する効果が現れます。

就寝時電源オフの効果を高めるためには、布団に入る前の暖め時間を延長することが有効です。通常より30分早く電気毛布の電源を入れ、布団により多くの熱を蓄積させます。羽毛布団の場合は特に熱が蓄積されやすく、電源オフ後も長時間暖かさが持続します。この段階をクリアできれば、次の段階である使用時間のさらなる短縮に進むことができます。

体質改善のための生活習慣の見直し方法

電気毛布への依存を根本的に解決するためには、体質改善を目的とした生活習慣の見直しが不可欠です。基礎代謝を向上させることで体内からの熱産生を増加させ、外部からの加温に頼らない体質を作ることができます。適度な運動習慣の導入、バランスの取れた食事、規則正しい睡眠リズムの確立などが効果的です。

入浴習慣の改善も重要な要素です。就寝前の入浴により体の深部体温を一時的に上昇させ、その後の体温低下により自然な眠気を促進できます。入浴温度は40〜42度程度とし、就寝1〜2時間前に入浴することで最適な体温変化を得られます。入浴後は体が冷えないよう室温管理に注意し、暖かい飲み物を摂取することで効果を持続させることができます。

食事内容の見直しも体質改善に寄与します。体を温める効果のある食材(生姜、ねぎ、にんにくなど)を積極的に摂取し、冷たい飲み物や食べ物は控えめにします。特に夕食では温かい汁物を取り入れることで、就寝時の体温を適切に保つことができます。アルコールは一時的に体温を上昇させますが、その後の体温低下により逆効果となるため注意が必要です。

パートナーとの寝具に関する話し合いと解決策

電気毛布の使用をやめる取り組みにはパートナーの理解と協力が不可欠です。体感温度の個人差を認め合い、お互いが快適に眠れる環境を作るための話し合いが重要です。一方的な押し付けではなく、双方の健康と快適性を考慮した解決策を見つけることで、関係性を損なうことなく問題を解決できます。

別々の寝具を使用することも有効な解決策の一つです。電気毛布を必要とする人用の寝具と、必要としない人用の寝具を分けることで、お互いの好みに応じた睡眠環境を実現できます。同じベッドや布団を使いながらも、個別の毛布や湯たんぽを使用することで個人差に対応することが可能です。

経済的な負担や手間の増加といった実際的な問題についても話し合い、適切な分担を決めることが重要です。寝具の購入費用や光熱費の変化、日常の手入れなどについて事前に合意しておくことで、後のトラブルを避けることができます。

夫婦間の体感温度の違いを理解し合う方法

夫婦間の体感温度の違いは生理学的な要因によるものであり、単なる我慢や慣れの問題ではないことを理解することが重要です。男女差、年齢差、体格差、健康状態の違いなどにより体感温度は大きく異なります。筋肉質で普段暑がりの人でも就寝時だけ寒がることがあり、これは体質的な特徴として受け入れる必要があります。

相互理解を深めるために、それぞれの体感温度や睡眠の質について率直に話し合うことが大切です。寒がりの人は具体的にどの程度寒いのかを伝え、暑がりの人は電磁波や健康面での懸念を説明します。感情的にならず、客観的な事実に基づいて話し合うことで建設的な解決策を見つけることができます。

専門家の意見を参考にすることも有効です。医師や睡眠の専門家からアドバイスを受けることで、科学的根拠に基づいた解決策を見つけることができます。個人の体質や健康状態に応じた最適な睡眠環境について専門的な指導を受けることで、夫婦間の意見の違いを客観的に評価することが可能になります。

お互いが快適に眠れる寝室環境の調整方法

夫婦それぞれが快適に眠れる寝室環境を作るためには、温度、湿度、空気の流れなどを総合的に調整する必要があります。室温は寒がりの人に合わせて少し高めに設定し、暑がりの人は薄着や軽い寝具で調整するという方法が効果的です。エアコンの風向きを調整することで、部屋の中に温度差を作ることも可能です。

寝具の個別化も重要な解決策です。同じベッドを使用する場合でも、掛け布団は個別に用意し、それぞれの好みに応じた保温レベルを実現できます。電気毛布が必要な人はシングルサイズの電気敷き毛布を自分の側だけに敷き、パートナーへの影響を最小限に抑えることができます。このような部分的な使用により、健康リスクも軽減されます。

加湿器の使用により体感温度を上げることができ、寒がりの人の快適性を向上させながら暑がりの人への影響を最小限に抑えられます。適度な湿度は肌や呼吸器にも良い影響を与えるため、双方にメリットがあります。空気清浄機能付きの加湿器を選ぶことで、空気の質も改善でき、より快適な睡眠環境を実現できます。