アパートやマンションで子供の騒音に関する苦情を受けると、どう対応すればよいか悩むことがあります。特に小さな子供がいる家庭では、足音や遊ぶ音が思いのほか下の階に響くことがあり、トラブルの原因となります。古い建物ほど防音性能が低く、騒音問題が発生しやすい傾向にあります。

近年では集合住宅における生活音トラブルが増加しており、子育て世帯は特に神経を使う状況です。この記事では実際に寄せられた相談をもとに、騒音苦情を受けた際の対処法から防音対策、住環境の改善策まで詳しく解説します。円滑な近隣関係を維持しながら、子供ものびのびと過ごせる環境づくりを目指しましょう。

騒音苦情の実態と原因を理解する

集合住宅における騒音問題は、建物の構造や築年数に大きく影響されます。特に築30年以上の古い建物では、現代の建築基準と比べて防音性能が劣ることが多く、日常生活の音が思いのほか響きやすい環境となっています。

RC造(鉄筋コンクリート)やSRC造(鉄骨鉄筋コンクリート)といった構造の違いによっても、音の伝わり方は異なります。一般的にRC造は堅牢ですが、床を伝わる音(床衝撃音)が響きやすい特徴があります。そのため、子供の足音や飛び跳ねる音などは下の階に伝わりやすく、トラブルの元となることがあります。

マンションやアパートで多い子供の足音に関する苦情

集合住宅で最も多い騒音苦情は、子供の足音に関するものです。特に1~3歳の歩き始めの子供は、自分の体重をコントロールできずに「どすんどすん」と重い足音を立てがちです。親からすれば何気ない動きでも、下の階の住人にとっては天井から響く不快な音として感じられることがあります。

「子供がちょっと歩いただけなのに苦情を言われた」という声がある一方で、実際には想像以上に音が響いていることも少なくありません。子供の駆け足や飛び跳ねる音は、大人が想像する以上に大きな振動を生み出します。

最近の調査によると、騒音トラブルの約40%が「子供の足音・飛び跳ね音」によるものだというデータもあります。特に夜間や早朝の音は、日中よりも目立ちやすいため注意が必要です。

防音対策としては以下の方法が効果的です:

・ジョイントマットやカーペットを敷く

・スリッパではなく靴下で過ごす

・子供の活発に動く時間帯を考慮する

・下の階への挨拶や事前説明をしておく

被害を訴える側と騒音を出す側の認識の差が大きいのも特徴です。自分では「そんなに音を立てていない」と思っていても、実際には想像以上に響いていることが多いため、客観的な視点で状況を把握することが大切です。

建物の築年数や構造が騒音問題に与える影響

建物の築年数や構造は、騒音問題の深刻さに直結します。現在の日本では、2000年以降に建てられた物件は比較的防音性能が高く設計されていますが、それ以前の物件、特に築30年以上の建物では防音基準が現在より緩かったため、生活音が伝わりやすい傾向にあります。

築40年を超えるような古いRC造マンションでは、床の厚さが現在の基準より薄いことが多く、上階からの音が下階に伝わりやすい構造となっています。国土交通省の調査によれば、1980年代以前の集合住宅と2000年代以降の集合住宅では、床衝撃音の遮音性能に約10デシベルの差があるというデータもあります。

建物の構造による違いとしては:

・RC造(鉄筋コンクリート):固体音が伝わりやすい

・SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート):比較的遮音性が高い

・木造アパート:上下階だけでなく隣室への音も伝わりやすい

・軽量鉄骨造:比較的安価だが遮音性に課題がある

また同じ建物内でも、階数や部屋の位置によって音の伝わり方は異なります。角部屋は隣室が少ないため騒音トラブルが比較的起きにくい一方、中央に位置する部屋は周囲からの音が集まりやすいという特徴があります。

建物の設備の老朽化も騒音問題に影響します。給排水管が古くなると水を流す音が大きくなったり、エレベーターの駆動音が増したりと、構造自体の問題ではなく設備の劣化による騒音が発生することもあります。

上下階の住人間で起こりやすい音のトラブル

集合住宅における騒音トラブルは、上下階の住人間で特に発生しやすい傾向があります。床を介して伝わる音は壁を介して伝わる音よりも大きく、それだけ問題になりやすいためです。

上階からの音で問題になりやすいのは:

・子供の走る音や飛び跳ねる音

・家具の移動音

・掃除機をかける音

・洗濯機の振動音

・深夜のトイレや入浴の音

これらの音は「生活音」として一定程度は許容されるべきものですが、時間帯や頻度によってはトラブルの原因となります。特に夜10時以降の音は、睡眠を妨げるため敏感に反応される傾向があります。

一方で、下階からの音でトラブルになるケースとしては、テレビやオーディオの音、楽器演奏、来客時の話し声などが挙げられます。これらは空気中を伝わる「空気音」であり、上階にも響きやすい特徴があります。

住民間のトラブルでは、互いの生活リズムの違いも大きな要因です。日中は仕事で不在で夜間活動する住人と、日中在宅で夜は静かに過ごしたい住人の間ではどうしても摩擦が生じやすくなります。

トラブル解決のカギとなるのは、互いの状況を理解し合うコミュニケーションです。直接対話が難しい場合は、管理会社や自治会を通して仲介してもらうことも有効な手段です。相手の立場になって考え、お互いに譲り合う姿勢が大切です。

床や壁の素材による音の伝わり方の違い

集合住宅における騒音問題は、床や壁の素材によって大きく左右されます。床材の種類とその特性を理解することで、効果的な防音対策を講じることができます。

一般的なマンションの床構造は、コンクリートスラブの上に遮音マット、その上に床材が施工されています。しかし築年数が古い物件では、遮音マットが薄かったり、そもそも施工されていなかったりする場合もあります。床材別の遮音性能としては、フローリングよりもカーペットやクッションフロアの方が遮音性能が高いとされています。

国土交通省の基準では、新築マンションの床衝撃音対策として「L値55以下」という基準が設けられていますが、築30年以上の物件ではこの基準を満たしていないことが多いです。L値とは床衝撃音の大きさを示す数値で、数値が小さいほど防音性能が高いことを意味します。

防音効果がある床材の特徴として:

・弾力性がある素材ほど衝撃を吸収する

・密度が高い素材ほど音を通しにくい

・多層構造になっているほど遮音性が高まる

・隙間が少ないほど音が漏れにくい

壁の素材による違いも顕著です。コンクリート壁は遮音性能が高い一方、乾式壁(石膏ボードなど)は比較的音が通りやすい特徴があります。特に間仕切り壁が薄い場合、隣室との音漏れが発生しやすくなります。

防音対策として市販されている製品には、吸音パネルや防音カーテン、ドア下部の隙間を埋めるドアスイーパーなどがあります。これらを適材適所に使用することで、ある程度の騒音低減効果が期待できます。

ただし完全な防音は難しく、特に低周波音(重い足音や家具の振動など)は対策が困難です。そのため物理的な対策だけでなく、生活習慣の工夫や近隣とのコミュニケーションも重要な要素となります。

RC造やSRC造など建物構造による音の響き方

建物の構造タイプによって、音の伝わり方や響き方には大きな違いがあります。一般的な集合住宅の構造としては、RC造(鉄筋コンクリート造)、SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)、軽量鉄骨造、木造などがありますが、それぞれに特徴があります。

RC造は堅牢で耐火性に優れる反面、固体伝播音(構造体を伝わる音)が伝わりやすい特性があります。特に床を伝わる衝撃音は下階に直接響くため、子供の足音や物を落とした音が問題になりやすいです。日本建築学会の調査によると、RC造の集合住宅では約60%の住民が上階からの音に悩まされた経験があるというデータもあります。

SRC造はRC造に鉄骨を組み合わせた構造で、より強度が高く、比較的遮音性能も良好です。大規模な高層マンションに多く採用されていますが、建設コストが高いため中小規模の物件では少ない傾向にあります。

構造別の音の伝わり方の特徴として:

・RC造:床衝撃音が下階に伝わりやすい

・SRC造:RC造より若干遮音性が高い

・軽量鉄骨造:上下階だけでなく斜め方向にも音が伝わりやすい

・木造:構造自体が振動しやすく、音が建物全体に伝わりやすい

同じ構造タイプでも、建築年代による違いも顕著です。2000年以降に建てられた物件では、遮音等級が「L−55」以下(数値が小さいほど遮音性能が高い)という基準が設けられていますが、それ以前の物件ではこの基準を満たしていないことが多いです。

興味深いのは、音の伝わり方に関する誤解です。上階からの音が真下だけでなく斜め下にも伝わることがあり、実際には別の部屋からの音なのに直上階からと勘違いするケースもあります。そのため、本当に問題となる音源がどこなのか、客観的に確認することが大切です。

建物の構造を変えることはできませんが、構造の特性を理解したうえで適切な防音対策を講じることで、騒音トラブルのリスクを低減することが可能です。

騒音苦情への具体的な対応策

アパートやマンションで子供の騒音に関する苦情を受けた場合、冷静かつ誠実な対応が問題解決の第一歩です。相手の立場に立って考え、感情的にならずに話し合うことが重要です。

騒音問題は感じ方に個人差があり、音に敏感な人もいれば、あまり気にならない人もいます。そのため、「うるさくないはず」という自己判断だけで対応を済ませるのではなく、相手が不快に感じていることを理解し、できる範囲で対策を講じる姿勢が大切です。

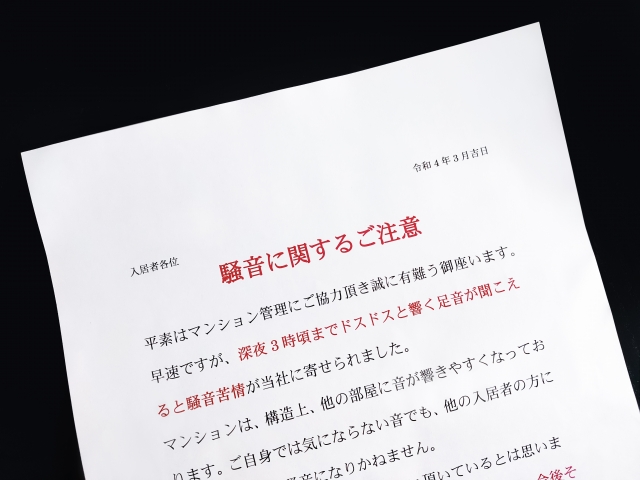

管理会社や大家さんへの適切な対応方法

騒音苦情が管理会社や大家さんを通して伝えられた場合、まずは真摯に受け止めることが重要です。管理会社は双方の間に立つ立場であり、中立的な視点で問題解決を図ろうとしています。

管理会社から連絡があった際には、現在行っている防音対策について具体的に説明しましょう。「ジョイントマットとカーペットを敷いている」「子供の活動的な時間帯を日中に限定している」など、すでに取り組んでいる対策を伝えることで、問題意識と対応姿勢をアピールできます。

管理会社との対話では以下の点を心がけると良いでしょう:

・感情的にならず、事実に基づいて話す

・自分の生活状況や子育ての実情を簡潔に説明する

・相手の立場を理解する姿勢を示す

・具体的な対策案や改善策を提案する

・必要に応じて専門家の意見を求める姿勢を示す

場合によっては、管理会社に立ち会いのもとで実際の生活音がどの程度響くのか確認してもらうことも効果的です。客観的な第三者の立場から音の大きさを判断してもらうことで、感情的な対立を避けることができます。

管理規約に騒音に関する規定がある場合は、それを確認し遵守する姿勢を示すことも大切です。多くの集合住宅では「深夜・早朝の大きな音を出さない」「他の住民に迷惑をかけない」などの規定が設けられています。

苦情を言ってきた住民と直接対話する必要がある場合は、管理会社に仲介役を依頼することも一つの選択肢です。感情的な対立を避け、冷静な話し合いの場を設けることができます。

近隣住民とのコミュニケーションを円滑にする挨拶のコツ

騒音問題を円満に解決するためには、日頃からの近隣住民とのコミュニケーションが非常に重要です。顔が見える関係性があると、多少の音も「仕方ない」と許容してもらえる可能性が高まります。

苦情を受けた場合、まずは謝罪の気持ちを伝えることから始めましょう。相手の不快感を認め、誠意を示すことが大切です。その際、「子育て中で申し訳ありません」と一方的に謝るだけでなく、具体的にどのような対策をしているか、これからどう改善していくかを伝えると良いでしょう。

効果的なコミュニケーションのポイントは:

・定期的な挨拶で顔見知りの関係を築く

・子供がいることを事前に伝えておく

・季節の挨拶や引っ越し時などに小さな手土産を渡す

・共用部分の清掃や自治会活動に積極的に参加する

・理解を示してくれた場合には感謝の気持ちを伝える

具体的な挨拶の例としては、「いつも生活音でご迷惑をおかけしています。小さな子供がいるため、完全に音を出さないことは難しいですが、できる限りの対策をしています。何かあればぜひ教えてください」といった伝え方が効果的です。

日本の集合住宅文化では、「お互い様」の精神で多少の生活音は許容する傾向がありますが、その前提として互いを尊重するコミュニケーションが不可欠です。顔の見えない関係では、ちょっとした音でも「迷惑」と感じられやすくなります。

トラブルが深刻化する前に、定期的なコミュニケーションを心がけましょう。「何かあればいつでも言ってください」と伝えることで、小さな不満が大きなトラブルになる前に対話の機会を作ることができます。

防音対策として効果的な床材や敷物の選び方

騒音問題を軽減するためには、適切な防音対策が欠かせません。特に子供の足音が問題となる場合、床材の選択や敷物の活用が効果的です。

市販されている防音対策用品には様々な種類がありますが、目的に応じて選ぶことが重要です。床衝撃音(子供の足音や飛び跳ね)を軽減したい場合は、クッション性のある厚手の敷物が効果的です。

有効な防音対策アイテムとしては:

・防音マット(厚さ10mm以上のものが効果的)

・防音カーペット(裏面にフェルト加工されたもの)

・ジョイントマット(EVA素材で厚みのあるもの)

・コルクマット(天然素材で弾力性がある)

・防音シート(床下に敷く専用シート)

これらの防音材を選ぶ際のポイントは厚みと密度です。一般的に厚みがあるほど衝撃を吸収し、密度が高いほど音を通しにくい特性があります。ただし、厚みがありすぎると歩きにくくなったり、ドアの開閉に支障をきたしたりする場合もあるため、適切なバランスを考慮する必要があります。

効果的な敷き方としては、部屋全体に均一に敷くことが理想的です。特に子供が走りやすい動線を重点的にカバーするとよいでしょう。また、二重敷きも効果的で、例えばジョイントマットの上にカーペットを敷くことで、より高い防音効果が期待できます。

注意点として、防音マットなどは経年劣化で弾力性が失われることがあります。定期的に状態をチェックし、必要に応じて交換することも大切です。

より本格的な防音対策としては、専門業者による防音工事も選択肢の一つです。天井を二重にする、床下に防音材を施工するなどの工事は賃貸物件では難しい場合が多いですが、大家さんの許可が得られれば検討する価値があります。

ジョイントマットやカーペットの正しい使用法

防音対策として一般的なジョイントマットやカーペットですが、単に敷くだけでは十分な効果が得られないことも少なくありません。効果を最大化するためには、適切な選び方と使用法が重要です。

ジョイントマットを選ぶ際には、厚みと素材に注目しましょう。防音目的であれば、一般的な子供用のカラフルなマットよりも、防音専用に開発されたものの方が効果的です。厚さは10mm以上あるものが理想的で、特にEVA素材(エチレン酢酸ビニル)は弾力性と耐久性に優れています。

ジョイントマットの効果的な使用法としては:

・部屋の隅々まで隙間なく敷き詰める

・壁との間に隙間が生じないよう注意する

・マットの継ぎ目をしっかり噛み合わせる

・経年劣化で弾力が失われたら交換する

・子供が特によく遊ぶエリアには二重に敷く

カーペットに関しては、裏面の素材も重要なポイントです。ウレタンやフェルトなど、クッション性のある裏地が付いたものを選ぶと防音効果が高まります。また、パイルの長さも関係し、一般的にはパイルが長いほどクッション性が増します。

カーペットの効果的な使用法は:

・床全体を覆うサイズを選ぶ(部分的な敷設では効果が限定的)

・端部がめくれないように固定する

・定期的に掃除機をかけ、へたりを防ぐ

・ジョイントマットとの組み合わせで効果を高める

・滑り止めシートと併用し、安全性も確保する

防音対策として見落としがちなのが、家具の配置です。本棚や収納家具などの重量物を壁際に配置することで、部屋の音の響きを軽減できることがあります。

また、子供用のスリッパは硬い素材のものより、柔らかい素材のものか、靴下での生活が防音上は有利です。硬いスリッパは小さな子供でも予想以上に大きな音を立てることがあります。

これらの対策を組み合わせることで、防音効果を高めることが可能です。ただし、完全な防音は難しいため、生活時間の調整や子供への声掛けなど、ソフト面での対策も併せて行うことが大切です。

二重敷きや厚手の防音マットによる対策強化

騒音問題により効果的に対応するためには、一般的な対策だけでなく、より高度な防音技術を活用することも検討する価値があります。特に子供の足音が深刻な問題となっている場合、二重敷きや専門的な防音マットの活用が効果を発揮します。

二重敷きとは、異なる素材や密度のマットやカーペットを重ねて敷くことで、より高い防音効果を得る方法です。例えば、下層にEVA素材の厚手ジョイントマット(15mm程度)を敷き、その上に防音カーペットを敷くと、単体で使用するよりも30%程度高い防音効果が期待できるという研究結果もあります。

効果的な二重敷きの組み合わせ例としては:

・ジョイントマット+フェルト裏地付きカーペット

・防音シート+コルクマット

・ウレタンマット+低反発カーペット

・防音専用下地材+通常のカーペット

・二重のジョイントマット(硬め+柔らかめ)

専門的な防音マットとしては、「遮音等級特級」や「L値45以下」などの表示がある製品が市販されています。これらは一般的なクッションマットと比べて2~3倍高価ですが、それだけ効果も高いとされています。特に低周波の衝撃音(子供の飛び跳ねや走る音など)に対して効果を発揮します。

二重敷きを行う際の注意点としては、厚みが増すことによる生活上の支障です。ドアの開閉に影響したり、つまずきの原因になったりする可能性もあるため、安全面も考慮する必要があります。

防音効果を最大化するためのポイントとして、マットの敷設範囲も重要です。部分的な敷設よりも部屋全体に敷くことで、音の反射や回折を抑制できます。特に子供がよく遊ぶエリアだけでなく、廊下や寝室など生活空間全体をカバーすることが理想的です。

これらの物理的な対策に加えて、子供用の防音スリッパの使用や、飛び跳ねを控えるよう声かけをするなど、ソフト面での対策も併せて行うことで、より効果的な騒音軽減が可能になります。

子育て世帯の住環境改善策

子育て世帯が集合住宅で快適に暮らすためには、周囲との関係に配慮しながらも、子供がのびのびと成長できる環境づくりが大切です。騒音トラブルが続くようであれば、現在の住環境を見直し、改善策を検討することも選択肢の一つです。

子育て世帯に適した住環境は、防音性能だけでなく、周辺の住民構成や物件の設備なども重要な要素です。長期的な視点で子供の成長段階に合わせた住まい選びを考えることで、より快適な子育てが実現できます。

子供がいる家庭に適した住居の選び方

子育て世帯が集合住宅を選ぶ際には、防音性能だけでなく、様々な要素を総合的に考慮することが重要です。特に騒音トラブルを避けるためには、物件の構造や周辺環境、住民構成などをチェックすることが大切です。

まず物件の構造面では、新しい建物ほど防音基準が厳しくなっているため、築浅物件を選ぶことで騒音問題のリスクを低減できます。国土交通省の調査によれば、2000年以降に建てられた物件は「遮音等級L−55以下」という基準が適用されていることが多く、それ以前の物件と比べて防音性能が高い傾向にあります。

子育て世帯に適した物件の条件としては:

・遮音等級が明示されている(L−50以下が理想的)

・コンクリート厚が15cm以上ある

・二重床・二重天井構造になっている

・子育て世帯向けを謳っている

・管理規約に子供の生活音への寛容さが明記されている

住居タイプとしては、戸建てが最も騒音トラブルのリスクが低いですが、集合住宅の場合は最上階や1階を選ぶことで、上下の騒音問題を半減させることができます。特に1階は庭付きの物件もあり、子供の遊び場としても活用できるメリットがあります。

周辺環境としては、公園や児童館が近くにある物件が理想的です。室内で過ごす時間が減れば、おのずと騒音問題も軽減されます。また、学校や保育園までの距離も重要なポイントで、送迎の負担が少ない環境であれば、生活にゆとりが生まれ、ストレスも軽減されます。

物件の内見時には、平日・休日・夜間など異なる時間帯に訪れ、周辺の音環境を確認することも大切です。子供の声が聞こえる環境であれば、子育て世帯が多く住んでいる証拠となり、お互い様の精神で生活音に寛容な風土が形成されている可能性が高いです。

ファミリー向け物件の見極めポイント

ファミリー向け物件と一般の物件では、設計思想や住環境に大きな違いがあります。子育て世帯がトラブルなく暮らすためには、真にファミリー向けかどうかを見極めることが重要です。

真のファミリー向け物件の特徴は、単に間取りが広いというだけでなく、子育てのしやすさや騒音対策など、様々な面で配慮されています。物件情報だけでは判断しきれない部分もあるため、実際に足を運んで確認することが大切です。

ファミリー向け物件を見極めるポイントとして、入居者の属性を確認することが有効です。入居者の大半が子育て世帯であれば、生活リズムが似ているため、互いの生活音に対する理解が得られやすいです。物件の外観や共用部を観察し、子供用の自転車やベビーカー、洗濯物の様子などから、子育て世帯の割合を推測できます。

設備面では、以下のような特徴があるとファミリー向けと判断できます:

・防音フローリングや二重床構造が採用されている

・子供の遊び場となるキッズルームや広場がある

・ベビーカーや三輪車を置けるスペースがある

・共用の宅配ボックスが設置されている

・エレベーターが広く、ベビーカーでも余裕がある

管理規約や掲示物からも物件の性格がわかります。子育てに関するルールが細かく定められている物件は、逆に子供の行動を制限する可能性があるため注意が必要です。「静かな環境を重視する物件」という記載があれば、子育て世帯には不向きかもしれません。

管理人や不動産会社には、入居者の年齢層や子供の割合について直接質問するとよいでしょう。「子育て世帯は何割くらいいますか?」「子供の足音などで苦情が出ることはありますか?」など具体的に尋ねることで、実態を把握できます。

住民同士のコミュニケーションの場があるかどうかも重要なポイントです。自治会活動が活発だったり、季節のイベントが開催されていたりする物件は、住民同士の交流があり、トラブルが起きても話し合いで解決しやすい傾向があります。

騒音トラブルが少ない物件を見つけるコツ

騒音トラブルのリスクを最小化するためには、物件選びの段階から注意深く検討することが重要です。特に子育て世帯の場合、将来的な子供の成長も見据えた物件選択が求められます。

まず物件の構造的な面から見ると、鉄筋コンクリート造(RC造)やSRC造でも、築年数によって防音性能が大きく異なります。2000年以降に建築された物件は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づく等級表示制度が適用されていることが多く、遮音性能が明示されています。物件を探す際には遮音等級「L−50」以下(数値が小さいほど遮音性能が高い)の物件を選ぶことが理想的です。

物件の内装材にも注目しましょう。特に床材は重要で、フローリングでも遮音等級の高い「防音フローリング」が採用されている物件は騒音問題のリスクが低くなります。また、天井や壁に吸音材が使用されているかも確認ポイントです。

間取りや階数によるポイントとしては:

・最上階を選ぶと上からの騒音がない

・1階を選ぶと下への騒音を気にせず済む

・角部屋は隣室が少ないため騒音トラブルのリスクが低い

・エレベーターや階段から離れた部屋は共用部の騒音が少ない

・バルコニーが広い物件は子供の遊び場として活用できる

物件の立地環境も重要です。近隣に公園や広場があれば、子供が外で発散できる機会が増え、室内での活発な活動が減る可能性があります。また、周辺に子育て支援施設があれば、日中の外出機会が増え、在宅時間が短くなるため騒音問題も減少します。

物件の見学時には、異なる時間帯に訪れ、周辺の音環境を確認することも大切です。平日・休日、朝・昼・夜と時間帯を変えて訪問すれば、実際の生活音の状況を把握できます。特に夜間の静けさは重要なチェックポイントです。

物件の外観観察から得られる情報も見逃せません。ベランダの洗濯物や自転車置き場の様子から、入居者の年齢層や家族構成を推測できます。子育て世帯が多い物件であれば、互いの生活音に対する理解が得られやすい環境と言えるでしょう。

子育て世帯が多い環境のメリット

子育て世帯が集まって住む環境には、騒音問題だけでなく様々な面でメリットがあります。同じライフステージの家庭が集まることで、互いに理解し合える関係が生まれやすく、子育てに関する悩みや情報を共有できる貴重なコミュニティが形成されることがあります。

最大のメリットは「お互い様」の精神が働きやすい点です。子供がいる家庭ならではの生活音や状況を互いに理解しているため、多少の騒音にも寛容な雰囲気が生まれやすいです。東京都住宅供給公社の調査によれば、子育て世帯が30%以上を占める集合住宅では、騒音に関するクレームが他の物件と比べて40%程度少ないというデータもあります。

子育て世帯が多い環境での具体的なメリットとしては:

・子供同士の交流機会が自然と生まれる

・親同士のネットワークが形成され、育児の相談がしやすい

・緊急時の助け合いが期待できる

・子育て情報が共有され、地域の子育て資源を活用しやすい

・共働き家庭の多い環境では、送迎の協力関係が生まれることも

こうした環境は子供の社会性発達にもプラスです。同年代の子供と日常的に交流することで、コミュニケーション能力や協調性が育まれます。また、異年齢の子供との関わりを通じて、年下を思いやる気持ちや年上を敬う姿勢を学ぶ機会も得られます。

ファミリー向けマンションでは、子供向けのイベントが定期的に開催されることも多く、季節の行事や共同作業を通じて地域コミュニティが活性化します。こうした活動は子供だけでなく、親にとっても地域との繋がりを感じる貴重な機会となります。

子育て世帯が多い環境を探す際のポイントとしては、不動産広告で「ファミリー向け」と明記されているかどうかはもちろん、実際の入居者の構成も確認することが大切です。物件見学の際に、共用部に子供用の設備があるか、掲示板に子供向けイベントの案内があるかなどをチェックするとよいでしょう。また、平日の夕方や休日に訪問し、子供の声が聞こえるかどうかも一つの判断材料となります。

最上階や一戸建てなど住居タイプの選択肢

騒音トラブルを根本的に解決するためには、住居タイプを見直すことも効果的な選択肢です。特に子育て世帯の場合、子供の成長に伴い活動量が増えることを考慮すると、住環境の変更を検討する価値があります。

最上階の選択は、上階からの騒音を気にする必要がないという大きなメリットがあります。特に水回りの音や足音など、上からの生活音に悩まされることがなくなります。一方で、自分たちの生活音が下の階に伝わる可能性はあるため、防音対策は必要です。最上階には他にも、日当たりが良い、眺望が開ける、屋上が使える場合があるなどのメリットもあります。

最上階物件を選ぶ際のポイントとしては:

・屋上からの雨漏りリスクがないか確認する

・夏場の温度上昇対策(断熱性能)をチェックする

・エレベーターの信頼性と故障時の対応を確認する

・風の影響を受けやすいため、窓やベランダの安全性を確認する

・最上階プレミアムで家賃が割高になる場合が多い

一階の物件も検討に値します。下階への騒音を気にせずに済むため、子供が走り回っても気兼ねなく過ごせます。また、エレベーター待ちの時間がなく、ベビーカーや荷物の出し入れがスムーズという利点もあります。ただし、プライバシーや防犯面での懸念があるため、立地や周辺環境を慎重に確認する必要があります。

最も抜本的な解決策は一戸建てへの引っ越しです。上下左右に隣接する住居がないため、騒音問題から解放されます。子供がのびのびと過ごせる空間が確保でき、将来的な子育て環境としても理想的です。

一戸建てを検討する際のポイントとしては:

・建物と敷地の広さのバランスを確認する

・周辺環境(学校・公園・商業施設など)の利便性を考慮する

・メンテナンス費用や固定資産税など、集合住宅にはない経費を計算する

・通勤時間や交通の便を確認する

・近隣との距離感やコミュニティの雰囲気を把握する

住居タイプの選択は経済的な側面も大きく影響します。一戸建てが理想でも予算的に難しい場合は、郊外への引っ越しや中古物件の検討など、様々な選択肢を比較検討することが大切です。家族の将来計画や子供の成長段階に合わせた住環境を整えることで、騒音問題に悩まされない快適な子育て生活が実現できるでしょう。

騒音トラブルの法的側面と解決手段

集合住宅における騒音問題は、単なる生活マナーの問題ではなく、法的な側面も持ち合わせています。騒音トラブルが深刻化した場合には、法規制や自治体のガイドラインに基づいた対応が必要になることもあります。

一方で、日常的な生活音と迷惑行為の境界線は必ずしも明確ではなく、互いの理解と歩み寄りが重要です。問題解決のためには、相談窓口や第三者機関の活用も視野に入れながら、状況に応じた適切な対処法を選択することが大切です。

騒音に関する法規制や自治体のガイドライン

集合住宅における騒音問題は、法律やガイドラインによって一定の規制があります。ただし、子供の生活音については特殊な位置づけとなっており、完全に禁止されるものではないことを理解しておく必要があります。

騒音に関する法的規制としては、「騒音規制法」や各自治体の「生活環境条例」などがあります。これらは主に工場や建設現場、飲食店などの事業活動から発生する騒音を対象としており、一般家庭の生活音については直接的な規制対象とはなっていません。

ただし、集合住宅の場合は「区分所有法」や各マンションの「管理規約」に基づき、騒音トラブルが扱われることになります。多くの管理規約では「他の居住者に迷惑をかける行為」を禁止する条項があり、過度な騒音はこれに該当する可能性があります。

自治体によるガイドラインでは以下のような基準が示されていることがあります:

・夜間(22時~翌朝6時)は特に静かに過ごす

・楽器演奏は時間や場所を限定する

・来客時は大声での会話を控える

・床面へのクッション材の設置などの防音対策を講じる

・子供の足音については互いに理解し合う姿勢を持つ

特に子供の足音については、東京都が公表している「マンション管理ガイドライン」などでは、「通常の生活から発生する音」として一定の理解を求める内容が含まれています。完全に音を出さずに子育てをすることは現実的に不可能であるという前提に立ち、互いに配慮し合うことの重要性が強調されています。

法的な観点からは、「受忍限度」という考え方が重要です。これは社会生活上受け入れるべき程度の騒音は甘受すべきという法的概念で、裁判でも判断基準となります。子供の足音が「受忍限度を超えるか否か」は、時間帯や頻度、音量、防音対策の有無などを総合的に判断して決められます。

騒音トラブルが深刻化した際には、管理組合や自治会を通じて解決を図ることが第一段階ですが、それでも解決しない場合は自治体の相談窓口や民間の紛争解決センターなどの第三者機関を利用することも検討するとよいでしょう。

生活音と迷惑行為の境界線

集合住宅における「生活音」と「迷惑行為」の境界線は非常に微妙です。何が許容範囲内の生活音で、何が過度な騒音と判断されるのかは、状況や関係者の感じ方によって大きく異なります。

一般的に生活音として許容される範囲としては、通常の歩行音、日常会話、家事の音(掃除機・洗濯機など)、テレビやオーディオの適度な音量での使用などが挙げられます。特に子供の場合は、成長過程で完全に静かに過ごすことは発達上も難しいため、ある程度の音が生じることは避けられません。

一方、迷惑行為と判断される可能性が高いのは以下のような行為です:

・深夜や早朝の大きな音を伴う活動

・長時間にわたる激しい足音や飛び跳ね

・防音対策を全く講じないでの楽器演奏

・大音量でのオーディオ使用

・頻繁な大人数での宴会や集まり

注目すべきは時間帯による判断基準の違いです。日中であれば許容される生活音でも、夜間(特に22時以降)になると迷惑行為と受け取られやすくなります。マンション管理標準指針では、夜間は特に静かに過ごすよう求めている場合が多く、子供の活動時間も配慮することが推奨されています。

騒音の感じ方には個人差があり、音に敏感な人もいれば比較的鈍感な人もいます。また、日々の疲労度や体調、精神状態によっても同じ音の感じ方は変わってきます。そのため、「自分は気にならないから大丈夫」という判断は避け、一般的な感覚に照らして考えることが大切です。

子育て世帯として心がけたい配慮として、防音対策を講じること、騒がしくなりそうな時間帯は事前に周囲に伝えておくこと、子供が特に活発に動く時間は日中に限定するよう生活リズムを整えることなどが挙げられます。

近隣関係においては、コミュニケーションの質が重要です。日頃から挨拶を交わし、良好な関係を築いておくことで、万が一の騒音トラブルも柔軟に対応できる土壌が形成されます。逆に普段から関わりがない状態だと、些細な音も「迷惑行為」として受け止められやすくなります。

引っ越しを検討すべき状況と判断基準

騒音問題が長期間にわたって解決しない場合、引っ越しという選択肢を検討する時期が来ることもあります。特に子育て世帯の場合、子供の成長に伴って活動量が増えれば、現在の住環境では対応しきれない可能性もあります。

引っ越しを検討すべき状況としては、以下のようなケースが考えられます:

・あらゆる防音対策を試しても苦情が続く

・近隣住民との関係が深刻に悪化している

・子供のストレスが増加している(遊びを過度に制限される等)

・将来的に子供の成長による活動量増加が見込まれる

・管理会社からの度重なる警告や契約解除の示唆がある

引っ越しの判断基準としては、現在の不便さと引っ越しによるメリット・デメリットを冷静に比較検討することが大切です。経済的負担(引っ越し費用・敷金礼金等)、新たな通勤・通学環境、コミュニティの変化など、様々な要素を総合的に判断する必要があります。

現在の居住環境での改善努力を尽くしたかどうかも重要なポイントです。管理会社を通じた話し合い、近隣住民との直接対話、専門家による防音工事など、可能な限りの対策を試みた上で、それでも解決が見込めない場合に引っ越しを選択肢として考えるべきでしょう。

引っ越し先を選ぶ際には、前述のファミリー向け物件の条件を参考にしつつ、騒音トラブルを繰り返さないよう慎重に検討することが重要です。特に子育て世帯が多い環境や、防音性能が高い物件を優先的に探すとよいでしょう。

引っ越しという選択をする前に、短期的な対策として実家に一時的に帰省するなど、クールダウン期間を設けることも一つの方法です。距離を置くことで感情的な対立が緩和され、冷静な判断ができるようになることもあります。

現実的な問題として、賃貸契約の残存期間や解約条件なども確認する必要があります。契約途中での解約には違約金が発生する場合もあるため、契約内容を精査し、引っ越しのタイミングを計画的に考えることが大切です。

相談窓口や第三者機関の活用方法

騒音トラブルが当事者間の話し合いだけでは解決しない場合、専門の相談窓口や第三者機関を活用することも効果的です。これらの機関は中立的な立場から問題解決をサポートしてくれます。

最初に活用すべき窓口は、マンションの管理会社や管理組合です。多くの管理会社は騒音トラブルの経験が豊富で、適切な対応策を提案してくれることがあります。管理組合に相談することで、専門家による現地調査や騒音測定などの対応が可能になるケースもあります。

自治体が提供する相談窓口としては:

・市区町村の生活環境課や住宅課

・消費生活センター

・住宅相談窓口

・市民相談室

・自治体が運営する調停委員会

これらの窓口では、行政書士や専門相談員が問題解決のアドバイスを提供してくれます。また、必要に応じて当事者間の調停を行ってくれる場合もあります。

より専門的な対応が必要な場合は、「住宅紛争処理支援センター」や「民間紛争解決センター」などの第三者機関を利用することも選択肢です。これらの機関では弁護士やADR(裁判外紛争解決手続き)の専門家が介入し、公平な立場から問題解決を図ります。

相談窓口を利用する際のポイントとしては:

・事前に相談内容を整理し、時系列でまとめておく

・これまでの対応や防音対策の記録を用意する

・感情的にならず、事実に基づいて説明する

・解決に向けた具体的な希望を明確にする

・相手の立場も考慮した現実的な解決策を求める姿勢を持つ

専門家に相談する前に、騒音の証拠を集めておくことも有効です。騒音が発生した日時や内容を記録したり、可能であれば騒音測定アプリなどで音量を記録したりすることで、問題の実態を客観的に示すことができます。

第三者機関を通じた解決プロセスでは、双方の意見を聞いた上で専門家が調停案を提示し、合意形成を図るケースが多いです。このプロセスを通じて、感情的な対立を避けながら建設的な解決策を見出すことができます。

騒音問題は感じ方に個人差があるため、専門家の客観的な評価が解決の糸口になることも少なくありません。「どの程度の音量なら受忍限度内か」といった判断基準を示してもらうことで、当事者間の認識の差を埋めることができます。

騒音トラブルが悪化した場合の対処ステップ

騒音トラブルが解決せず、むしろ悪化している場合には、段階的な対応が必要です。感情的にならず、計画的に問題解決を図ることが重要です。

まず初期段階では、冷静に状況を分析することから始めましょう。騒音の頻度、時間帯、種類を客観的に記録し、どの程度の問題なのかを把握します。自分の感情に任せず、第三者からみても不当と思われる騒音かどうかを判断することが大切です。

対処ステップの基本的な流れは以下のとおりです:

1.直接対話を試みる(穏やかに、具体的に問題を伝える)

2.管理会社や大家さんに相談する

3.管理組合や自治会を通じて調整を依頼する

4.自治体の相談窓口や第三者機関に相談する

5.専門家(弁護士など)に法的対応を相談する

6.最終手段として訴訟を検討する

直接対話が難しい場合や効果がない場合は、管理会社を通じた対応が有効です。管理会社は中立的な立場から両者の話を聞き、解決策を提案してくれることがあります。この際、これまでに行った防音対策や住民としての配慮の証拠を示すことで、誠意ある対応をアピールできます。

トラブルが深刻化する場合は、「内容証明郵便」の活用も検討しましょう。問題の事実と改善要求を文書で正式に送付することで、相手に問題の重大さを認識させる効果があります。ただし、これは関係が悪化する可能性もあるため、慎重に判断する必要があります。

騒音測定も有効な手段です。スマートフォンのアプリでも簡易的な測定は可能ですが、より正確な判断が必要な場合は、専門業者による測定を依頼することも検討しましょう。測定結果があれば、「感じ方の問題」ではなく客観的なデータとして問題を提示できます。

最終的な選択肢としての引っ越しも視野に入れることが重要です。トラブルが長期化し精神的ストレスが増大する場合、家族の健康や子供の成長環境を優先して環境を変えることも賢明な判断といえます。引っ越しの際には、前述の「子育て世帯に適した物件選び」のポイントを参考に、同じ問題が再発しない住環境を選ぶことが大切です。